ウェビナーやライブ配信を活用したマーケティングを取り入れたいと考える一方で、どのようなツールを使えばよいか悩まれていませんか?

成果を高めるにはさまざまあるウェビナー形式の特徴を理解し、目的に合ったツール選びが欠かせません。

そこで今回は、4種類の従来型ウェビナーツールと、次世代型ウェビナーツール「Lキャスト」の特徴を解説します。

目次

【かんたん解説】4種類の従来型ウェビナーツールの特徴

従来型ウェビナーツールの特徴をサクッと解説します。ウェビナー形式は大きく分けて以下の2つです。

- Web会議型

- ライブ配信型

- 埋め込み型

- 自動ウェビナー型

ひとつずつ特徴をみていきましょう。

1.Web会議型(ZoomやGoogle Meetなど)

対話や質疑応答など双方向のコミュニケーションが可能で、最もリアル講義に近い体験を提供できます。一方でスタッフの確保や日程調整など、運営側の負担は大きくなります。

2.ライブ配信型(YouTube LiveやInstagram Liveなど)

コストをかけずに手軽に大人数向けの配信が可能です。視聴者とチャットでやりとりはできますが、一人ひとりへの細かな対応は難しく、また詳細な行動分析はできません。

3.埋め込み型(オンデマンド動画)

事前に収録した動画をWebページに埋め込む形式です。運営側の負担はありませんが、動画はいつでも観れるため後回しにされやすく、視聴率・視聴維持率は低くなりがち。

4.自動ウェビナー型(オートウェビナー型)

事前に収録した動画をライブ配信風に見せる形式です。双方向性は弱いですが、埋め込み型に比べて視聴の希少性を訴求しやすく、視聴率や視聴維持率は高くなる傾向があります。

各形式の詳しい特徴を知りたい方は、次の見出しも併せてご覧ください。

【詳しく解説】4種類の従来型ウェビナーツールの特徴

ここでは従来型ウェビナーの特徴をもう少し詳しく解説します。

1.Web会議型(ZoomやGoogle Meetなど)

Web会議型はZoomやGoogle Meet、TeamsなどのWeb会議システムを使い、リアルタイムでウェビナーを開催する形式です。

- 主催者と参加者が双方向にコミュニケーションが取れる

- 参加者も顔出しができるので集中してもらいやすい

- 参加型のウェビナーにしやすい

- 規模が大きくなるほどコストと運営側の負担が増える

- 開催数を増やしづらくリーチできない層がいる

主催者と参加者の双方が顔出しをして、直接対話をしたりチャットでやりとりをしたりできるのが最大の特長です。

みんな顔出しされているとリアル感が強まる上、参加者はいろんな人に見られている意識から集中力が高まり、より内容が伝わる効果も期待できます。

また、例えばZoomのブレイクアウトルーム機能を使うと、参加者同士がディスカッションを行うなどコミュニケーションが取れるのも魅力です。

聞いてるだけの受け身型ではなく、アウトプットしながらの参加型にできるのは、Web会議システムならではの強みと言えます。

一方で、開催規模が大きくなるにつれてスタッフの確保や参加者のフォローなど、運営側の負担も増加するのは難点になるでしょう。

加えてWeb会議型のウェビナーを高頻度で開催するのは難しく、どうしても日程は限定的になるため、見込み客の取りこぼしが起こりやすい点もマイナスです。

2.ライブ配信型(YouTube LiveやInstagram Liveなど)

ライブ配信型はYouTube LiveやInstagram Liveなど、主にSNSのライブ機能を使い、リアルタイムでウェビナーを開催する形式です。

- 気軽に開催/参加できる

- 大人数への配信も無料でできる

- 手間なくアーカイブが残せる

- Web会議型に比べると双方向性が弱い

- 開催数を増やしづらくリーチできない層がいる

SNSを使ったライブ配信はプッシュ通知もあるので、思い立ったときに開催してもそれなりに集客できるのは魅力と言えます。

参加者はWeb会議システムのように顔出しや直接対話はできないため、双方向性は弱くなりますが、気軽に参加できるのでメリットに感じる人も多いでしょう。

また、Web会議システムは参加者が増えるにつれて金銭的なコストも増加します※が、SNSを使ったライブ配信は視聴者数が増えても無料で配信できるのは大きな強みです。

※参考:Zoomの場合

| 参加人数 | 月額 |

| 500人 | 11,850円 |

| 1,000人 | 51,000円 |

| 3,000人 | 148,500円 |

| 5,000人 | 373,500円 |

| 10,000人 | 973,500円 |

| 10,000人+ | 要問い合わせ |

上記とは別に、プランの月額費用がかかります。

3.埋め込み型(オンデマンド動画)

埋め込み型とは下図のように、ウェブサイトやLP(ランディングページ)内に動画を埋め込む形式です。

- ユーザーは好きなタイミングで視聴できる

- 動画を使い回せるので運営コストが低い

- 動画を編集して見せ方を工夫できる

- 視聴率や視聴維持率が低くなりがち

- 一方通行のコミュニケーションになる

ネット環境があれば365日24時間いつでも視聴できるので、意外と顧客になり得る海外在住の日本人など、ライブより多くの人にリーチしやすいのが最大の利点です。

1度撮影した動画を長期的に使えるため、運営コストが低いのも魅力と言えます。また編集次第でより見やすく、伝わりやすく加工できるのも動画のメリットです。

一方で、動画はいつでも見れるため後回しにされやすく、そもそも視聴数が伸びないケースも少なくありません。

加えてライブのような臨場感はなく、リアルタイムのやりとりもできないため、視聴維持率が低くなりやすいのもマイナスと言えます。

4.自動ウェビナー型(オートウェビナー型)

自動ウェビナー型は簡単にいうと、録画した動画をライブ配信風に見せる形式です。

- 開催頻度を自由にコントロールできる

- ライブ感を演出できるため視聴率を上げやすい

- 動画を使い回せるので運営コストが低い

- 動画の編集はしなくてもOK

- ライブ風なので双方向性は弱い

- 録画感が強いと離脱が増える可能性がある

自動ウェビナー型は開催日程を設定して配信するため、録画ですがいつでも視聴できるわけではありません。

埋め込み型に比べて視聴の限定性・希少性を訴求しやすく、視聴率や視聴維持率が高くなる傾向があります。

開催頻度は自由に設定できるので、例えば平日に毎日時間帯を変えて開催したり、土日の夜中に開催したり、リアルでは実現が難しいスケジュールを組めるのが最大の強みです。

また、ライブですから動画を編集する必要はありません。撮った動画をそのまま使えるところも魅力です。ただ、あくまでも”ライブ風”なので、リアルタイムのライブに比べると双方向性は弱くなります。

従来型ウェビナーとLキャストの特徴を比較

従来型ウェビナーとLキャストの特徴を、比較表にまとめましたのでまずはご覧ください。

| 機能・特徴 | Web会議型 | ライブ配信型 | 埋め込み型 | 自動ウェビナー型 | L-CAST |

| 配信形式 | ライブ | ライブ | 録画 | 録画 | 録画 |

| 主な通知方法 | メール | メール/

プッシュ通知 |

メール | メール | LINE |

| 通知の開封率 | 約10% | 10-30% | 約10% | 約10% | 約60% |

| 双方向性 | ◎ | △ | × | × | ◯ |

| 運営負担 | 大 | 中 | 小 | 小 | 小 |

| 視聴データ分析 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◎ |

| 視聴制限 | ◯ | × | △ | △ | ◎ |

| 個別最適化 | △ | × | × | △ | ◎ |

| フォローアップ | 手動 | 手動 | 自動 (限定的) | 自動 (限定的) | 自動 (高度) |

既存のウェビナーツールにはそれぞれ長所がある一方で、運用負担や視聴制限、データ活用などの面で課題が残ります。

Lキャストはそれらの課題を解決し、各ツールの長所を組み合わせた「次世代型オートウェビナーツール」です。

Lキャストの6つの独自価値

Lキャストの独自性は次の6つです。

- 告知〜アフターフォローまでLINEで完結できる

- オートでありながら双方向のコミュニケーションが取れる

- ユーザーごとの行動履歴や視聴状況を把握できる

- ユーザー1人ひとりに合った配信や対応を自動化できる

- 強固な視聴制限を設けられる

- オートとリアルの掛け合わせもできる

ひとつずつ解説します。

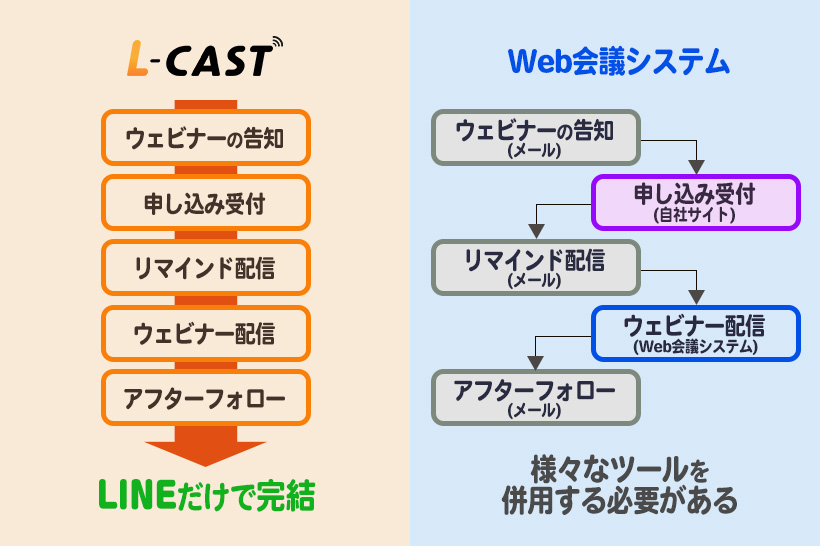

1.告知〜アフターフォローまでLINEで完結できる

Lキャストはウェビナーの一連の流れをLINEのみで完結できます。

- ウェビナーの告知

- 申し込み受付

- リマインド(予約忘れ防止のメッセージ)配信

- ウェビナーの配信

- アフターフォロー(アンケートの送付や参加特典の配布など)

一方で例えばWeb会議システムを使う場合、さまざまなツールを併用する必要があります。

ツールが多いと行き来が面倒になり、どこかで離脱する可能性が高まりますが、LキャストならLINE上ですべて完結するため離脱を最小限に防げます。

また、LINEはメッセージの到達率・開封率がメールに比べて高いため、告知やリマインドが届きやすく、視聴者数の最大化にも効果的です。

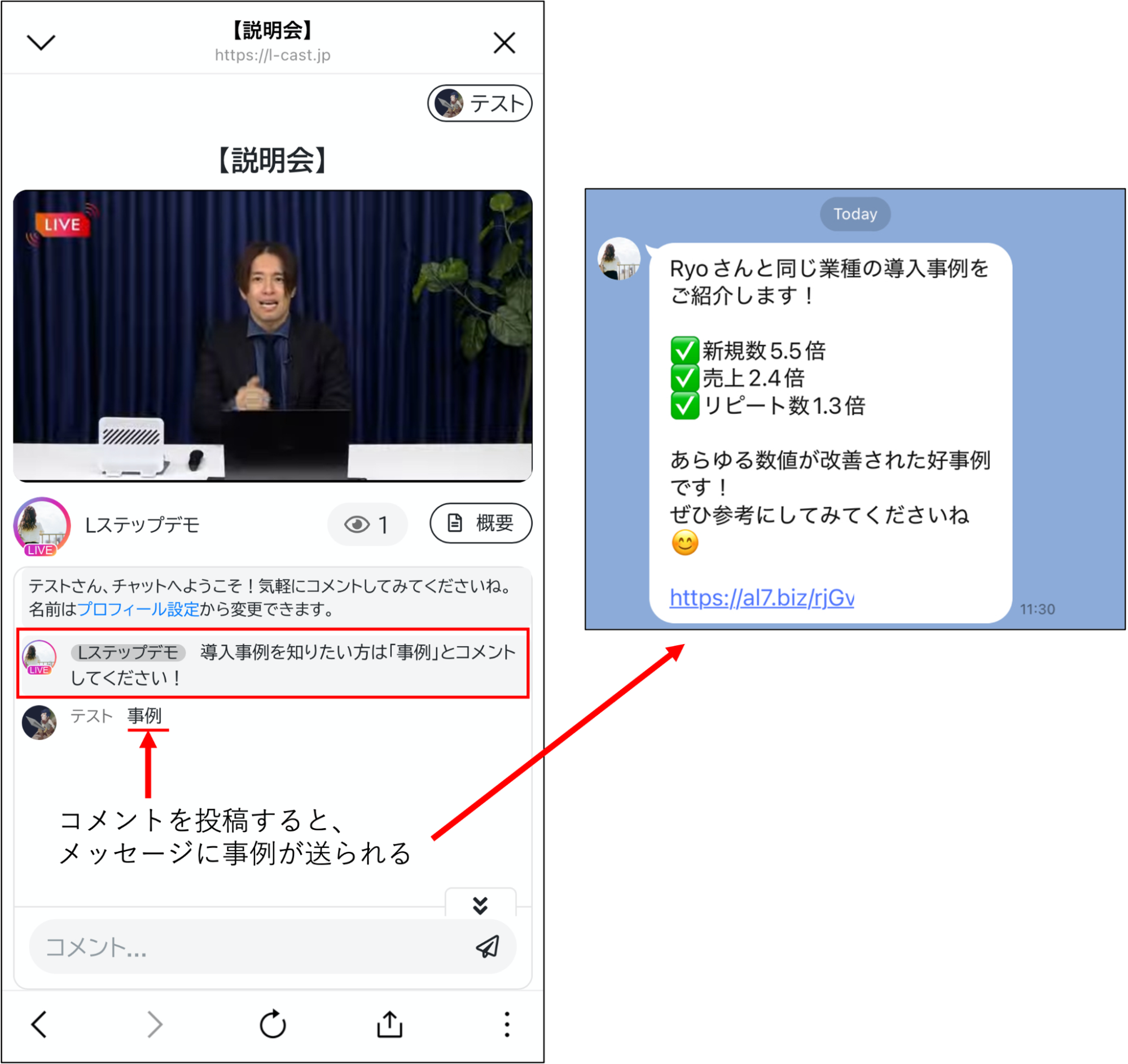

2.オートでありながら双方向のコミュニケーションが取れる

Lキャストはオートウェビナー(録画配信)なので、Zoomのようにお互い顔出しでの直接対話はできませんが、コメント欄でユーザーとコミュニケーションが取れます。

方法は2つあり、ひとつは事前に設定したコメントを、ウェビナーの進行に合わせてコメント欄に自動で投稿できる「ステップコメント機能」を使うやり方です。

音声が届いていますか?といった問いかけ以外にも、参加特典のご案内をしたり専門用語が出たタイミングで解説を入れたり、さまざまな用途で活用できます。

もうひとつは、視聴者からのコメントに応じたアクションを実行させる「コメントアクション機能」を使うやり方です。

例えば説明会の途中に「Lステップの導入事例が知りたい方はコメントしてください」と促し、コメントを送ってくれた方に自動で事例の情報を送ることができます。

オートウェビナーは一方通行のコミュニケーションになりがちですが、これらの機能を使うことで、擬似的に双方向のコミュニケーションが取れるようになります。

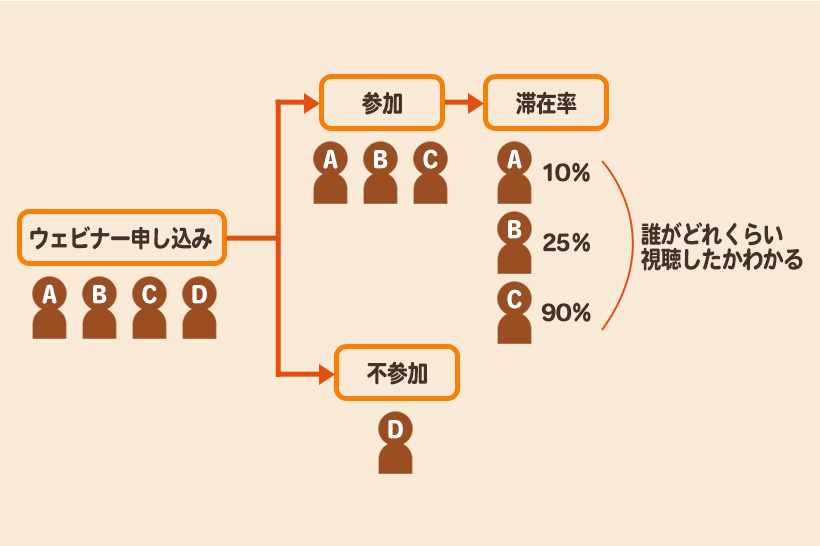

3.ユーザーごとの行動履歴や視聴状況を把握できる

Lキャストはユーザーごとに、行動履歴や視聴状況の確認ができます。

滞在率以外にも、

- 誰が何とコメントしたか

- ウェビナー中に表示されるボタンをクリックしたか

- 見逃し配信を視聴したか

など、あらゆる情報を取得できます。

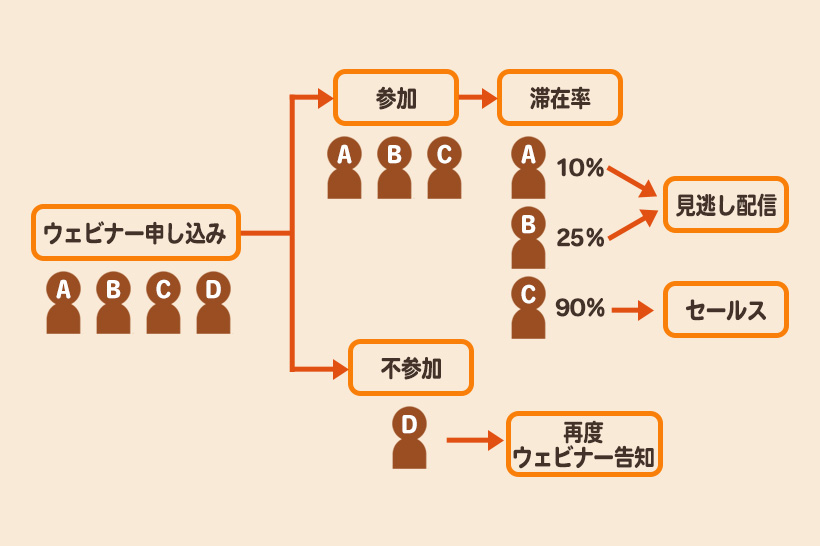

4.ユーザーに合った配信や対応を自動化できる

Lキャストは、ユーザーごとに行動履歴や視聴状況を確認できるだけではありません。

Lステップとの連携により、ユーザー1人ひとりに最適なアクションを自動化できます。

例)

| ユーザーの状況 | 実行するアクション |

| ウェビナーの申し込みをしたけど、

当日参加しなかった |

再度ウェビナーの告知を配信する |

| ウェビナーに参加したけど、

滞在率が低かった |

見逃し配信を送る |

| 滞在率が高かった | セールスメッセージを送る |

ウェビナーだけでなく、ウェビナー後のあらゆるアクションもデータに基づき自動で実行されるため、運営の労力は小さいのに成果は大きくなるわけです。

また手動での対応を減らすことにより、対応漏れや送り間違いなどのヒューマンエラーを減らせる点も魅力と言えるでしょう。

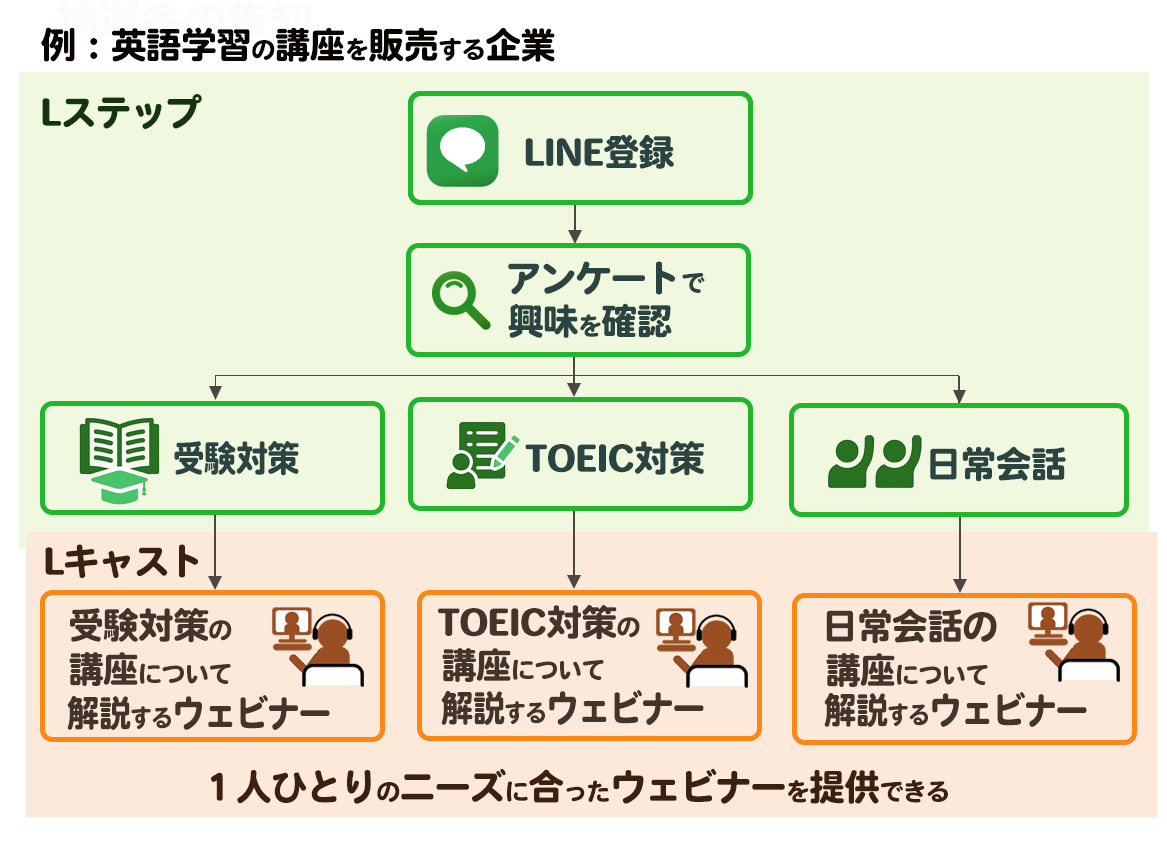

ちなみにLキャストは次のように、ウェビナー配信の前にアンケートでユーザーの興味を確認し、興味に合ったウェビナーを届ける設定も可能です。

YouTubeコンサルタントのLキャスト導入事例では実際に、ユーザーの興味に合わせたウェビナー配信を行い、大きな成果につなげています。

自動化したいけど、対応が機械っぽくなり過ぎてしまうのは避けたい

このような方もいると思いますが、Lステップ&Lキャストなら自動化しつつ、One to Oneのコミュニケーションを実現できます。

5.強固な視聴制限を設けられる

Lキャストで配信するウェビナーには、強固なセキュリティを設定できます。

例えば、

- 「購入者」のタグが付いてる人

- アンケートに回答した人

- ウェビナーに初めて参加する人

など、条件に当てはまる人だけがウェビナーに申し込める仕組みです。

個々のLINE IDで制限をかけるため、対象外のユーザーは誰かに申し込みリンクをシェアしてもらっても、申し込みができません。

オンラインコンテンツは限定公開にしても、リンクやログインID・パスワードをシェアすれば誰でも視聴できてしまうため、不正共有は少なからず発生しています。

有料で提供しているコンテンツであれば、それなりの損失になっている可能性もあるでしょう。Lキャストで配信すれば、不正共有のリスクも最小限に抑えられます。

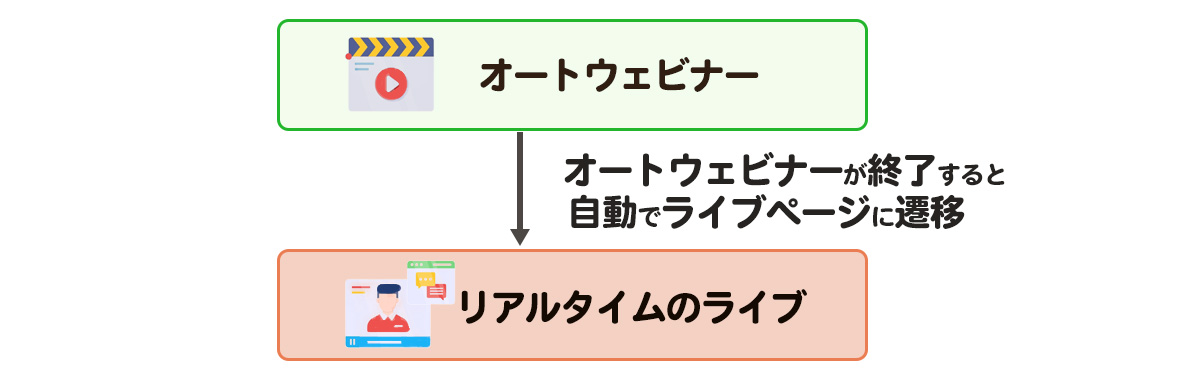

6.オートとリアルの掛け合わせもできる

Lキャストには「リダイレクト機能」という、放送終了後に好きなページに転送できる機能があります。

例えばリダイレクトにYouTube Liveのリンクを設定しておけば、オートウェビナー終了後、自動的にライブ配信画面に切り替わります。

サービス説明や会社説明のような定型の内容はオートで行い、最後の質疑応答はリアルで行うなど、オートとリアルの掛け合わせも実現できます。

ウェビナーツールは「併用により成果が最大化する」

ここまでお読みいただいた方の中には、

- オートウェビナーもいいかも

- Lキャスト試してみようかな

- でも今のやり方からいきなり変えるのは不安...

このように思われた方も多いのではないでしょうか。

結論、いきなりLキャストに完全乗り換えする必要はありません。むしろ弊社では、ツールの併用をおすすめしています。

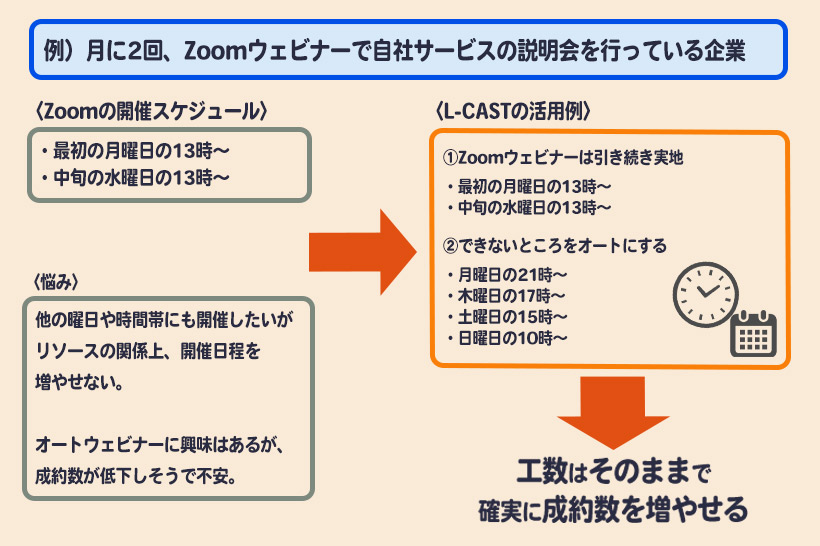

仮に現在Zoomウェビナーで成果が出ているのであればそこは残して、できていないところをLキャスト化するやり方がおすすめです。

上図のやり方であれば、成約数がマイナスに転じる懸念は払拭されるでしょう。

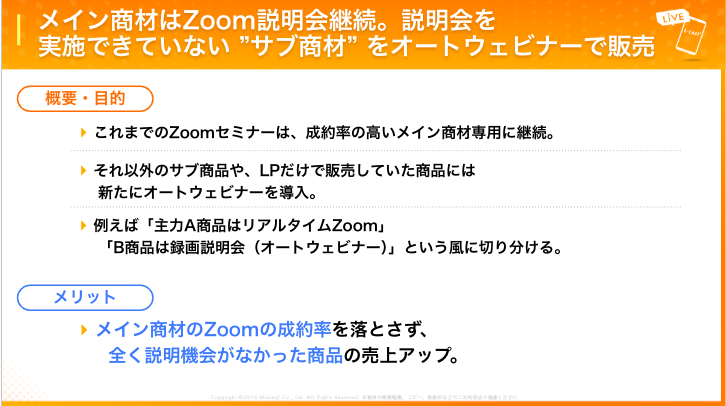

その他、主力商品はZoom説明会を継続して、

- サブ商品をオートウェビナーで販売する

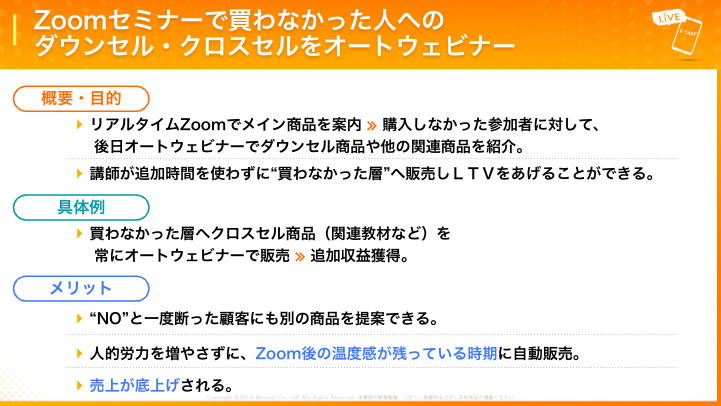

- ダウンセルやクロスセルをオートウェビナーで行う

などの使い方もおすすめです。

まとめ

今回は4種類の従来型ウェビナーと、次世代型ウェビナーツール「Lキャスト」の特徴や違いを解説しました。

Lキャストの詳細については、オンライン説明会でも解説しておりますので、ご興味がある方はぜひ説明会にもご参加ください。

▼ まるでライブのようなウェビナー体験の実演

▼ リアルタイムのような臨場感あるチャットの作り方の実演

▼ コメントに応じた特典付与の自動化の仕組みの実演

▼ 視聴完了者限定の資料提供の仕掛けの実演

▼ Lステップとの効果的な活用方法の実演

これらを視聴者として実際に体験しながら、具体的な活用イメージを掴んでいただけます。

以下よりサービス概要資料をご確認いただいた方に説明会のご案内を送らせていただきますので、興味がある方はぜひダウンロードしてみてください。

-1.jpeg)