近年、飲食店や美容院、マッサージ店といったサービス業をはじめ、幼稚園や医療機関、行政など、業界問わずLINEの導入・活用が進んでいます。

LINEは一般消費者向けの商品やサービスを提供している事業者と相性がよい、と思われるかもしれませんが、企業であれば採用にLINEを使うなど、用途は多岐にわたります。

あらゆる業界で活用されるLINEですが、今回はひときわ珍しい「お寺のLステップ導入事例」を、株式会社MARKELINE代表の藤原さんにご紹介いただきました。ぜひ参考にしてみてください。

【藤原一輝】

株式会社MARKELINE代表取締役。Lステップ認定コンサルタント。インフルエンサー、整体院、自動車販売店、京都の寺院など、構築・運用実績は多岐にわたる。

お寺業界で初めてLステップを導入

――さっそくですが、今回ご紹介いただく事例アカウントについて教えていただけますか。

藤原さん

京都の祇園にあるお寺「両足院」様です。坐禅でも有名なお寺です。

――本アカウントの運用開始はいつ頃でしょうか?

藤原さん

2022年の10月から運用開始しています。

――現在まで御社で運用代行もされていますか?

藤原さん

はい、させていただいています。

――藤原さんが構築に携わる前から、両足院様ではLINE公式アカウントやLステップの導入・運用をされていましたか?

藤原さん

LINE公式アカウントは導入済みでしたが、Lステップは導入前でした。

――両足院様がLステップを導入するきっかけや、藤原さんが構築に携わることになった経緯をお聞かせいただけますか。

藤原さん

両足院のアカウントは主に、両足院の広報担当の方と私で運用を進めています。

当時はLINE公式アカウントを導入し、3ヶ月運用してみたけど友だちが100人くらいしか増えないと悩まれていて、個人的にコンサルしてもらえませんか?とご依頼を受けました。

そこから3ヶ月間アドバイスをさせていただいた結果、700〜800人程友だちが増えました。

一定の成果が見えたので、両足院の副住職にLステップ導入のご提案をする機会をいただき、導入に至りました。

参拝者とLINEでつながっているお寺は、両足院以外になかなかないのでは、と思います。

参拝者とオンラインのつながりを持ちたい

――両足院様が抱えていた課題や要望は何でしたか?

藤原さん

大きくは2つありました。

- イベントなどの取り組みを告知する場所を作りたい

- 参拝者とコミュニケーションが取れるようにしたい

両足院は著名な方と展示会をするなど、本当にさまざまなイベントを行っているのですが、告知がうまくできていない状況でした。

両足院とつながりのある方やファンの方に、両足院の取り組みをしっかりと届けられる場所を作りたいというのが運用目的のひとつです。

次に、構築した時はまだコロナ禍で、両足院に行きたいけど行けない方も多かったため、オンラインでのつながりを持ちたいと考えておられました。

LINEからお授け所の授与品を手に取っていただき、ご自宅でも自分と向き合うきっかけを作りたいことに加え、登録者の声を聞き、イベント企画に反映したい狙いもあります。

――Lステップ構築のポイントやこだわりをお聞かせください。

藤原さん

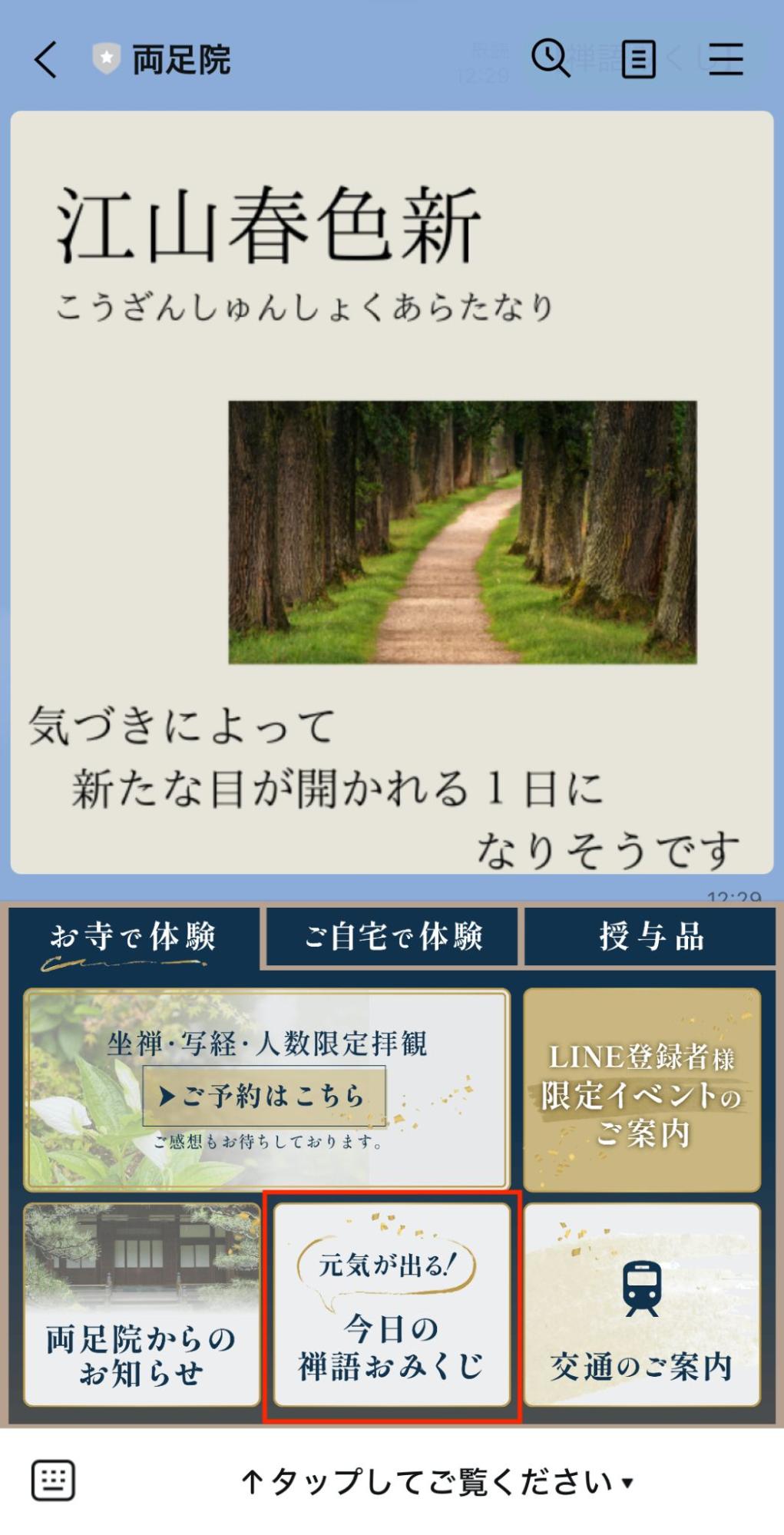

イベントのご案内や坐禅のご予約、授与品の購入導線をLINEに集約し、ユーザーの利便性を高めています。

こだわりは「禅語おみくじ」と「月曜瞑想」というコンテンツです。

「禅語おみくじ」は1日1回引ける仕様で、禅語をみて今日はこういう日にしていこうと自分を整える目的で活用いただければと思い、構築しました。

禅語おみくじの結果をInstagramなどのSNSに投稿してもらいたい狙いもあり、リッチ画像は正方形で作成しているのもポイントです。

次に「月曜瞑想」とは、週のはじめを気持ちよくスタートするための新習慣として、副住職が提唱しているものです。

副住職は月曜瞑想についての書籍を出されていて、その書籍の内容を反映しています。また、瞑想のやり方を解説する動画も設置しました。

日常に瞑想を取り入れるためのツールとしてもLINEを活用していただきたく、月曜瞑想のコンテンツを設置しました。

また、単に瞑想のやり方をお伝えするだけでなく、瞑想後の感想をアウトプットできるようにして、一緒に月曜瞑想の習慣を身につけられるようにしているのがポイントです。

――「禅語おみくじ」と「月曜瞑想」どちらも魅力的なコンテンツですね。禅語は何単語くらい設置されていますか?

藤原さん

ありがとうございます。禅語は100個設置しました。

――「禅語おみくじ」のタップ率はいかがでしょうか?

藤原さん

登録者の46.6%、約半数がタップしてくれています。

――タップ率高いですね。

藤原さん

はい、かなりいい数字だと思います。

1日1回引ける「禅語おみくじ」は、LINEを通して両足院の情報に触れる機会を増やし、ユーザーの小さなアクションを積み重ねるためのコンテンツです。

マーケティング的な言い方をすると、OMO※を意識しています。

※Online Merges with Offlineの略。「オンラインとオフラインの融合」という意味。

両足院はなんのためにLINEを使っているかというと、オフラインでの接点を持つためであり、オンラインとオフラインの融合を全体のコンセプトとしています。

禅語おみくじや月曜瞑想は、両足院に直接足を運べない時にも日々オンラインで接点を持ち、両足院の存在を身近に感じてもらうためのコンテンツ。

オンラインでコミュニケーションが取れていると、配信をより読んでもらいやすくなります。するとイベントのご案内が届きやすくなり、ひいては参拝やイベント参加につながるわけです。

――なるほど。配信はどのくらいの頻度でされていますか?

藤原さん

月4回程度を目安としていますが、イベントのリマインドも含めると6〜10回配信する月もあります。

かちっとした配信計画があるわけではなく、広報担当の方と毎週ミーティングしている中でアイデアを固めて、そのまま送るような少し特殊な進め方をしています。

――ちなみに、配信文章はどなたが作成されているのでしょうか?

藤原さん

広報の方に作成していただいています。配信数が多いので、当社は裏側の設定と画像が必要であれば作成するなど、うまく分担しています。

――LINEの友だち集めはどのようにされていますか?

藤原さん

導入初期は、両足院に足を運んでくださった方に対面でLINEをご案内していました。両足院では毎朝坐禅体験をしていて、坐禅に参加いただいた方が対象です。

他のお寺でも坐禅体験はありますが、参加者からフィードバックがもらえる機会はそうありません。「坐禅体験をした感想をよかったらLINEでください」という流れでLINEに誘導していました。

今は対面に限らず、ホームページやInstagram、X、Voicyなど、広く友だち追加の導線を設けています。

――両足院のような伝統あるお寺で、各種SNSやVoicyを活用しているのはめずらしい印象です。

藤原さん

ここまでSNSを活用できているお寺は他にはなかなかないと思います。両足院に加え、副住職も多方面で活躍されている方なので発信力が強いことも大きいですね。

禅語おみくじはタップ率が非常に高いですが、副住職がVoicyや講演会で「LINEの禅語おみくじをぜひ試してくださいね」と発信している影響も大きいと思います。

また、Voicyで「捨て活」に関する話があり、捨て活がきっかけでLINEの新たな運用の方向性も見えてきました。

LINE発信のイベントに100名を超える参加者が集まる

――捨て活について、お聞かせいただけますか。

藤原さん

「捨て活」とはいわゆる断捨離のことです。

副住職がお寺の中のモノを整理して手放したところ、思いがけない幸運が入ってきたという体験談を話されていて、広報の方の提案で、LINEで禅と絡めてミニ捨て活講座をやる方向になりました。

期間は2週間、参加は無料で、毎日3つ何かを手放し、日々感じた変化についてLINEで実践報告をしながら進めていく形で設計して告知した結果、当時約1,800名いた友だちの中から、150名ほどの参加者が集まりました。

毎日すごい数のメッセージが届きましたが、広報担当の方がすべて返信してくれたおかげで活発にコミュニケーションが取れて、エンゲージが高まり、非常にいい企画になったと思います。

――参加率が高いですね。お寺の人とオンラインで密なコミュニケーションが取れる、すごく斬新な取り組みだと思います。

藤原さん

さらに、2023年の12月に副住職のオンライン講演会を企画したところ、126名の集客に成功しました。

講演会の後って、話を聞いて「勉強になったな」で終わる人が大半ですよね。話の内容を日常に落とし込んでもらいたいのと、講演会がちょうど年末の大掃除の時期だったので「一緒に大掃除、捨て活をやりませんか?」と講演会の参加者に配信をしました。

結果、講演会の参加者126名のうち50名くらいが参加を希望され、その方々に毎週お題を配信して、チャットで個別に実践報告をしてもらうコミュニケーションが生まれています。捨て活の企画とオンライン講演会から、LINEの新たな活用の方向性も見えました。

実は当初期待していたオンラインお授け所の需要は、想定より少ないものでした。いろいろ試行錯誤を繰り返して発信しましたが、コロナも明けて、オンラインで授与品を手に取っていただける人はわずか。

LINE登録いただいた方が期待している発信と、運営側が届けたい内容が違うんだろうと考え、捨て活やオンライン講演会にガラッと角度を変えて発信したのがきっかけでした。

ユーザーは両足院とのコミュニケーションや、自分の生活や心の持ち方が変わるような体験を求めていることがわかったので、2024年はオンライン講演会を定期開催し、運用していく予定です。

――お寺でのLINE活用という、前例がない業界で成果を上げる難しさが伝わってきます。

藤原さん

そうですね、運用開始からしばらくは本当に試行錯誤の連続でした。

コミュニティ化でお寺のLINE活用パターンを確立できれば、他の困っているお寺の支援にもつなげていけるのではないかと考えています。

――お菓子販売のご案内もしたいというお話がありましたが、お菓子の販売についてはいかがでしたか?

藤原さん

お菓子は前年ほど現地とSNS経由での売れ行きが芳しくない状況でしたが、LINE限定で予約を受け付けて販売した結果、120個即日完売につながりました。

お菓子についてはLINEを入れたことでたくさん売れたというより、買いやすくなって早く売れたという方が合うと思います。

――両足院様はLステップを導入して、どのように感じていらっしゃいますか?

藤原さん

副住職はオンライン講演会が盛況だったことを受けて「可能性が広がりますね」と仰ってくださいました。オンラインでのつながりを増やせている点は、プラスに感じていただけていると思います。

――本アカウントの構築にはどれくらいの時間を要しましたか?

藤原さん

1ヶ月半くらいだったと記憶してます。

――ちなみに、両足院のアカウントでシナリオ配信はされていますか?

藤原さん

いえ、友だち追加時の挨拶は定期的に入れ替えていますが、シナリオは組んでいません。

――アンケートによる情報取得はされていますか?

藤原さん

現時点では友だち追加時と、オンライン講演会に参加してくださった方に事後アンケートも取るようにしています。

オンライン講演会に参加してくださった方の属性や、文章でいただくフィードバックから両足院にどんな発信を期待しているか、どういう悩みを持っているかなどを紐解いていければと思っています。

Lステップは構築してからがスタート

――藤原さんの拠点はどちらですか?

藤原さん

京都です。

――対応エリアは全国ですか?

藤原さん

はい、全国対応しています。

――構築のみと構築後の運用代行までされるケースでいうと、どちらが多いですか?

藤原さん

当社では構築するだけで終わりのケースはほぼなくて、基本的に内製化研修か運用サポートを行っています。

なぜなら、LINE公式アカウントやLステップは、中長期的に事業課題を解決するためのツールなので、構築した時点で事業課題の解決はされていないからです。

「Lステップは構築が完了した時からがスタートです」と提案段階からクライアントには説明しています。

構築後、クライアントに運用を担当できる人がいれば内製化研修をする、担当できる人がいなければ運用代行に入る、どちらかを選択してもらっています。

――御社ではLINE構築・運用以外のサポートもされていますか?

藤原さん

HP制作やLP作成に加え、SNS運用、広告運用、動画編集なども対応可能です。

また、業務効率化システムの開発部署やオンライン秘書の事業部があったり、採用のコンサルティングをしていたり、LINE周り以外にもさまざまな事業を展開しています。

最近では決済システムの厳格化に伴い、決済審査サポートコンサルティングのサービスの需要も高いです。

――LINE周りのサポート以外にも、さまざまされているんですね。

藤原さん

最初はLINE公式アカウントやLステップの構築依頼に対応するスタンスでやっていましたが、LINEを導入したら事業課題がまるっと解決するケースの方が稀なんですよね。

例えば整体院だったら、LINEを構築したら次にどうやってLINEに誘導するかを考える必要があります。

来店されたお客様はもちろんですが、仮に広告で集客するとなれば、LP制作や広告運用をしてくれる先を探さなければいけません。

「藤原さんのところで広告もお願いできる?全部お願いできたら楽なんだけど」と言われることが過去に何度もありました。

当社はLINE構築と運用を事業の軸にしていますが、クライアントの事業課題をワンストップでサポートできる体制を整えるために、365日人材採用を進め、さまざまな事業部を増やしてきました。

――採用のコンサルティングもされているとのことですが、採用に強みをお持ちなのでしょうか?

藤原さん

自社の求人には毎月100名を超える応募があって、先月は250名を超えました。採用率は1〜2%程度で、本当に優秀な人材のみ獲得できる仕組みができています。

今採用で困っている企業はたくさんあるので、採用のコンサルティングもお引き受けしています。

――とんでもない応募数ですね。開発部署やオンライン秘書などの事業部は、どういうきっかけで作られたのでしょうか?

藤原さん

当社の事業部は、クライアントのニーズから生まれているものばかりです。

最初に作ったのはInstagramの事業部でした。「LINEとInstagram運用を一緒にお任せしたい」と言われたのがきっかけです。

私は今の事業を立ち上げる前、東京のInstagramのマーケティング会社でディレクションをしていた経緯もあり、お引き受けするようになりました。今はInstagram運用も10社以上させていただいています。

業務効率化システムの開発は、工務店のクライアントがきっかけです。地方に複数工務店のクライアントがいるのですが、びっくりするくらいアナログなんですよね。

請求書の管理に追われて大変という声があったので、自動で管理できるようにLINE公式アカウントと組み合わせて使う「請求書自動管理システム」を開発しました。

簡単にいうと、請求書をスマホで撮影し、専用のLINEグループに送信すると、請求書が自動的にスプレッドシートとGoogleドライブに格納される仕組みです。

請求書を撮影してパソコンに取り込み、PDFに変換してGoogleドライブに格納する、という流れは難しい人も多いですが、撮影してLINEで送るだけならみなさんできます。

地方には紙でのやりとりを主流とするアナログな企業はまだまだ多くて、Lステップのような高度なシステムを入れても、使えずに終わるケースが散見されます。

簡単なところから少しずつデジタル化と業務効率化を進め、空いた時間で配信などLINEの操作をしてもらえたらいいなと思い、開発・提供しています。

オンライン秘書の事業部も同じで、時間を空けて、取り組むべき仕事に注力していただくために作ったものです。

例えば社長がプレイヤーもやっている会社だと、社長もめちゃくちゃ忙しいんですよね。

LINEを進めたいとは言うものの、忙しくてミーティングの時間が取れない、共有してもらいたい情報がいつまで待っても来ない、といったケースが多々あります。

そんな状況では話が一向に前に進まないので、月に10時間でいいので空けてくださいとお願いしても、業務の振り先がないから難しいと言われてしまいます。

タスクには出張の手配とか、社長がやらなくてもいい作業もたくさん混じってるので、社長がやる必要がないことはうちで巻き取りますからと言って、社長の時間を作るために、オンライン秘書の事業部を作りました。

――システム開発による業務効率化や、業務の巻き取りまでされているのは大きな強みだと思います。

藤原さん

当社のミッションは「クライアントの課題解決」だからです。

一見するとバラバラなことをやってるように思われるかもしれないですが、クライアントの課題をワンストップで解決をするために必要なものばかりです。

LINEで解決できない部分も含めカバーできると成果はもっと出せるので、解決できる範囲は広いに越したことがありません。

実際社長の時間が空いたことで、LINEのコメントを確認したり、こんな配信がしたいとアイデアを出してくれたり、LINE運用にもプラスになっています。

――御社のサービスがすべて必要なクライアントはたくさんいそうな気がします。

藤原さん

実際、すべて使ってくださっているクライアントもいます。

先日ご紹介差し上げた「手もみセラピスト」の音琵麗菜さんも、LINE構築・運用代行の他、LP制作やオンライン秘書など、いろんなサービスを活用してくださっています。

――御社では内製化サポートもされてらっしゃるんですよね。

藤原さん

はい、内製化サポートにも力を入れています。僕らが運用に関わっている間はうまく回って、外れた途端に回らなくなるようではあまり意味がないからです。

クライアントの長期的な課題解決につなげるためには、自走できる組織づくりまでサポートすることが重要だと考えているので、内製化研修をしてお渡しして、困ったことがあればいつでも聞いてください、とするのが1番いいかなと思っています。

自社運用ができるようになった方がノウハウも蓄積しますので、長期的な運用もしやすくなりますし、普通に考えたら内製化できた方がコスパがいいですよね。

僕も自社で何か外注した時は、2回目以降はうちのスタッフでできるように内製化したいと思いますから。クライアントもそう考えるだろうと思います。

なお、今は社内に運用を担当できる人がいないけれど、内製化が理想とおっしゃるのであれば、当社では人材採用からサポートもします。

採用業務を巻き取り、採用した人に内製化研修して、人ごとお渡しすることも可能です。

――すごいサポート範囲ですね。その他にも対応されていることはありますか?

藤原さん

あとは、決済審査サポートコンサルティングのサービスがありまして、最近は決済システムの厳格化に伴い需要が高いです。

当社は決済システムの「UnivaPay」と組んでいて、決済の審査を通過まで持っていくサポートサービスを行っています。

近年決済の審査が厳しくなっていて、決済が凍結する事例が相次いでいます。特に無形商材を扱う事業者に多いです。

月に10〜20万くらいの決済であれば凍結することはないですが、300〜400万くらいの規模の決済が続くと、審査という名目でアカウントが停止されてしまいます。

審査が終わるまで一切お金を動かせない凍結状態になるため、事業者にとっては大変大きな問題です。

2024年からより審査が一層厳しくなるとカード会社から通達が出ているので、来年以降はさらに厳しくなるでしょう。

その点UnivaPayは凍結のリスクが非常に低く、UnivaPayを使っているクライアントで凍結になった方はいません。UnivaPayの担当者にも、決済と返金を繰り返すような、よっぽど怪しい動きがなければ止めないと確認してあります。

決済システムの大元と僕らがつながってサポートしますので、決済面でお困りの方にもお力になれると思います。

まとめ

今回は株式会社MARKELINE代表の藤原さんに、お寺のLステップ導入事例をご紹介いただきました。

LINEの構築・運用サポートに限らず、SNS運用や採用サポート、オンライン秘書など、幅広いサポートを求める方、また運用の内製化を希望する方に藤原さんはぴったりです。

ご相談を希望される方はぜひ、以下のHPからご連絡してみてください。

-1.jpeg)