LINEとChatGPTに代表されるAIツールは、Lステップの「Webhook転送機能」によって連携できるようになりました。

- 連携できるのは知ってるけど、具体的な活用方法がわからない

- AI連携って実用レベルなの?

- 成果が出てるアカウントはあるの?

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回はWebhook転送機能を使い、LINE×AIを実現している事例を3つご紹介します。

- 就活支援サービス(AIチャットボット)

- 中古品買取(画像認識)

- AI相談窓口(データベースからのAI生成)

アカウントの構築を行った株式会社Arrow Linkの北村さんに、ポイントを解説していただきました。

【北村ゆかり】

株式会社Arrow Link DX推進責任者

アローグループに2009年入社。通信事業部で事業統括。結婚出産を機に、採用管理ツール「採マネnext ≫」や「LINEマーケティングツールLiny」などの事業に従事。また、エンジニア未経験からAI開発部署を0から立ち上げ、「AI就活サポくん」「AI採用担当くん」を開発。その他AIサービスや連携機能を利用したツールを多数開発。

⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

就活支援サービス(AIチャットボット)

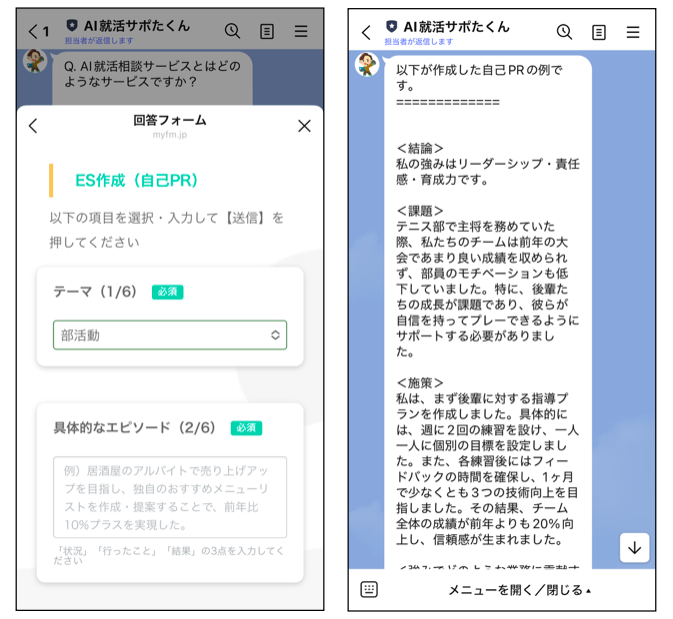

はじめに、就職活動中の学生を対象に、AIが自己分析やES対策などを支援するAIチャットボットサービス「AI就活サポたくん」をご紹介します。

- ChatGPT

- AI ES作成/添削

- AI 適性診断

- AI 就活相談

AI就活サポたくんの挙動は、こちらからご確認いただけます。

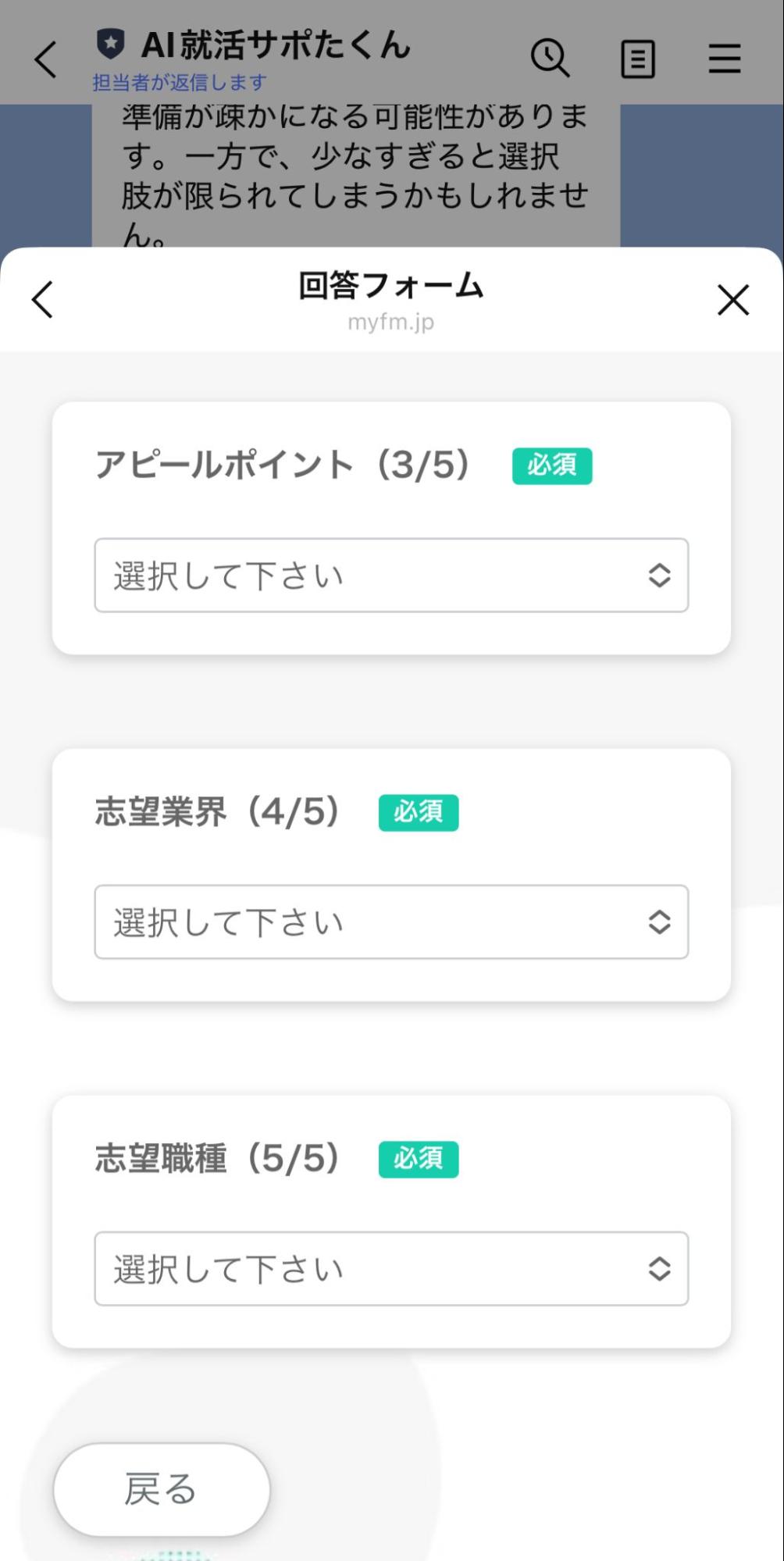

――AI就活サポたくんでどのようなことができるか、具体的にお聞かせいただけますか。

北村さん

ひとつめは、ES(エントリーシート)の自動作成です。

項目を選び、フォームに沿ってテーマや具体的なエピソード、志望業界などを入力していただくと、その情報をもとにAIが文章を作成します。

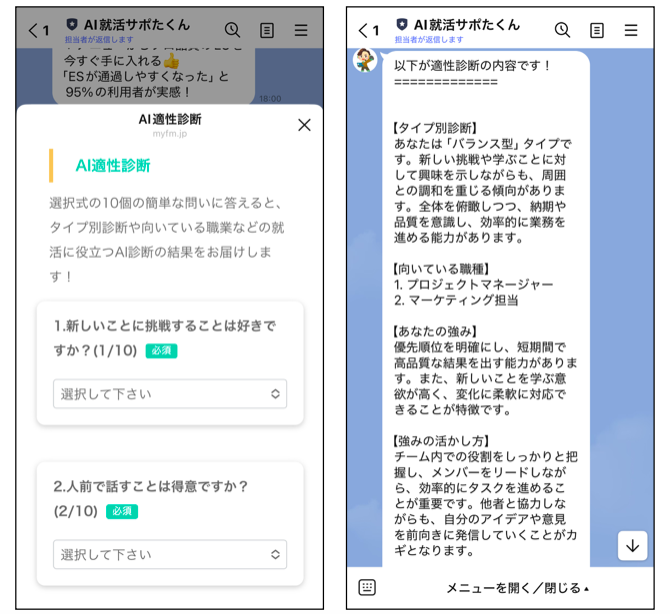

適性診断も同様に、簡単な質問に答えるだけで自分に合う業界や強みを可視化できます。

その他にも、就活の不安や悩みに対し、対話形式で行動プランやアドバイスを提案する「AI就活相談」や、OB訪問のお礼から面接の日程調整まで、用途に合わせたメール文面をAIが瞬時に作成・改善する「メール作成・添削」などもあります。

メール作成画面

――私も操作させていただきましたが、すごく便利なアカウントですよね。学生の頃に知っていたら絶対活用していたと思います。ユーザーの回答や質問に対するAIの回答は、御社内にあるデータとGPTを組み合わせて生成されているのでしょうか?

北村さん

いえ、回答フォームとGPTの組み合わせです。

Webhookでスプレッドシートとも連携していますが、ユーザーからの回答とAIが生成した回答を履歴として残す目的で使っています。

――なるほど。例えばスプレッドシートに10パターンの回答を用意しておいて、この人に合うのはこれと引っ張ってきてるわけではないんですね。

北村さん

そうではないですね。ですので毎回違う回答になります。

――ということは、回答フォームでの情報収集と適切なプロンプトがあれば、同様の仕組みが作れるのでしょうか。

北村さん

はい、本事例においてはプロンプトが重要だと考えています。

――「ChatGPTを単体で使えばよいのでは?」と疑問を持つ方もいると思います。そのあたりはいかがでしょうか?

北村さん

ChatGPTを単体で使うのは、結構手間がかかりますよね。

例えばES作成をする場合、状況や企業情報、伝えたいニュアンスなどを細かく指示する必要があります。また、就活に適した文脈で回答をもらうための表現の調整も必要です。

言語化が上手な人はスムーズに進められるのかもしれませんが、そうでなければ何度もやり取りを繰り返しますから、時間も手間もかかってしまいます。

その点、あらかじめプロンプトが組まれているツールを使えば、必要な情報を選択・入力するだけで”面接官に受ける文章”が生成されるので、作業負担を大幅に軽減できます。

――確かにChatGPTで1からやり取りをするのと比べると、断然早く結果にたどり着き、かつ誰でも使えるのは魅力ですね。同様の仕組みを導入しているクライアントはいるのでしょうか?

北村さん

はい、すでに10社ほど構築支援をさせていただいております。

企業様によって独自の視点というかポイントがありますので、企業様ごとプロンプトは調整しています。また、自社データと連携したいとおっしゃる場合は、データをもとに構築を進める形です。

――AIで生成される文章について、AIっぽいと感じるといったフィードバックはありますか?

北村さん

クライアントの担当者でよくAIを使ってらっしゃる方ですと、雰囲気がAIっぽいとおっしゃることもありますが、ユーザー様からのそのような声は聞いておりません。

――本事例のような仕組みは、人材系以外ではどういった業種に展開できそうでしょうか?

北村さん

さまざまな業種に応用できると思いますよ。

診断系でいきますと、例えば美容・コスメ業界なら「パーソナルカラー診断」や「おすすめスキンケア診断」、教育業界なら「学習スタイル診断」や「最適な講座診断」などでしょうか。

何かをアドバイスするには企業様(業界)で判断材料があると思うので、それらを言語化してプロンプト設定することで構築可能です。

今回の事例のようなESや自己PRなどの作成は、ひとつの答えがあるものではないので、そういう意味では柔軟性が高くて使いやすいかもしれません。

――Lステップで診断コンテンツを構築しているアカウントをよく見かけます。ある程度回答のパターンが決まっている場合、AI連携をしなくてもいいような気もしますが、その点はどう思われますか?

北村さん

AIは100%正確ではないという前提があります。

もし「この診断通りにやらないとダメ」「これ以外の結果が出たらクレームになる」という内容でしたら、AI連携をせずに構築した方がよいですね。

一方で、自然言語でのやり取りや、リアルタイム性を活かした診断コンテンツを作ってよいのであれば、AIの強みを活かせて面白いと思います。

また、AIを活用していること自体が興味を引く要素になるので、友だち数の増加につながる場合もあるんですよ。集客施策にできるのもひとつのメリットだと思います。

あとは、この前弊社のLステップ構築者と会話したんですけど、AI活用で診断コンテンツ構築の工数削減につながるかもという話はありました。

――コンテンツとしての独自性の他、集客面や構築の工数削減にもつながるとしたら、AI連携するメリットは大きいですね。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

中古品買取(画像認識)

次に、中古品買取業者が導入した「自動査定AIチャットボット」についてご紹介します。

- Gemini

- AI 画像診断

- 見積もりの自動発行

中古品買取アカウントの挙動は、こちらからご確認いただけます。

――中古品買取のアカウントについて、AI連携の背景からお聞かせいただけますか。

北村さん

主に次の2つの課題解決を目的に、AIを導入しました。

<課題>

- リードの機会損失が多い

- 対応が属人化している

ひとつめの「リードの機会損失」は、スピーディーな買取査定ができていないことが原因です。

買取査定をLINEで受け付けていたのですが、日中は別の業務が忙しいと対応が遅れてしまうんですよね。すぐに回答が得られなければ、ユーザーは即座に対応してくれる競合他社へ流れてしまいます。

ふたつめの「対応の属人化」は、商品知識が豊富な一部のスタッフに査定業務が依存しており、対応スピードの遅れや査定のバラつきにつながり、結果的に成約率の低下を招いていました。

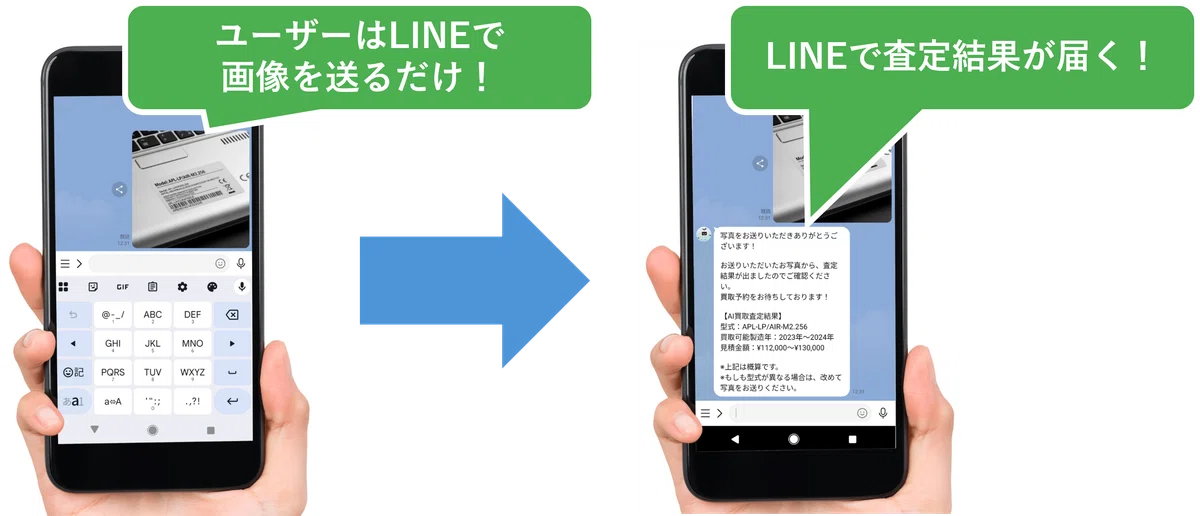

「ユーザーが商品の画像をLINEに送るだけで自動査定できれば、課題解決できる」

このような発想から、AIによる査定フローの完全自動化を進めました。

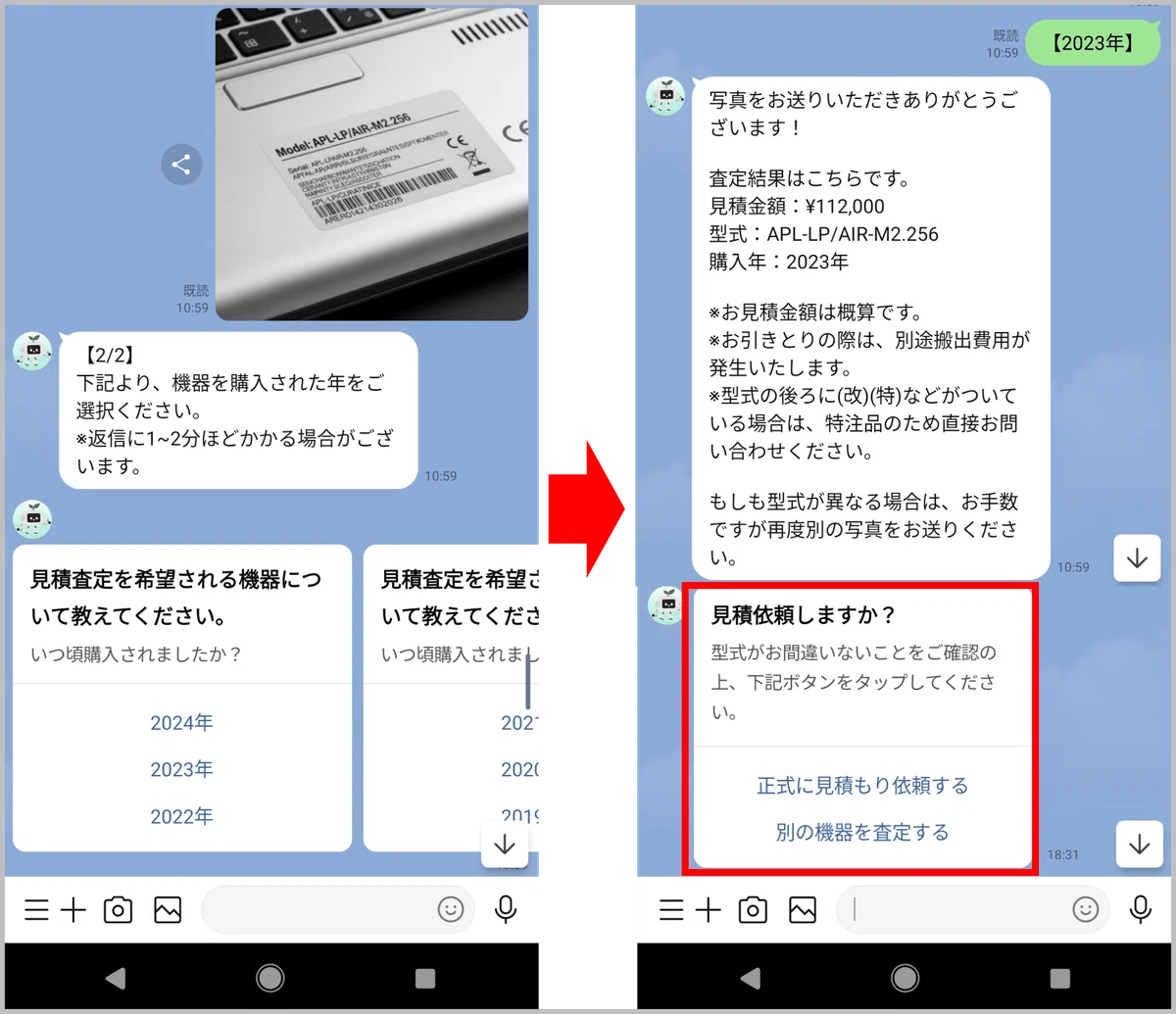

商品の型番が写った画像を送っていただくと、AIが画像認識を開始。その型番が自社データベースに登録されていれば、LINEで買取査定金額が自動返信されます。

この仕組みの構築により、24時間365日の即レス対応が可能になりました。

また、「より買取の可能性が高いお客様」への丁寧なフォローに時間を集中できるようになっています。

――本事例もすごく便利ですよね。AIツールはGeminiを使っていると伺いましたが、画像認識の場合はGeminiがよいのでしょうか?

北村さん

そうですね、今はGeminiがよいと考えています。実は初期構築の段階では、ChatGPTを使っていました。

GPTの後にClaudeの精度がすごく上がったのでClaudeに変更して、今度はGeminiがすごくよくなったのでGeminiに変更し、今に至ります。

AIツールはどれも進化が目まぐるしいので、検証を続けてその時々で特によいツールを選ぶようにしています。

――実際の読み取り精度はかなりよいのでしょうか?

北村さん

送られてくる写真の画質や角度、またどのような写真かにより多少影響は受けてしまいますが、現状読み取り精度は95%前後を担保しています。

――読み取り精度も95%前後ですか!かなり高いですね。

北村さん

はい、当初は60%くらいで正直うーんって感じだったんですけど、AIの進化とスタッフの努力のおかげですね。プロンプトを調整して細かい検証を繰り返して、ようやく95%にたどり着きました。

――「より買取の可能性が高いお客様」への丁寧なフォローに時間を集中できるようになったとおっしゃっていましたが、この点についてもう少し詳しく教えていただけますか。

北村さん

以前は一次対応をすべてスタッフが行っていたため、あまり確度が高くない査定依頼にも1件1件対応していました。

現在はAIが査定結果を返す際に、正式に見積もり依頼をするか選択肢を提示しています。

「正式に見積もり依頼をする」を選んだ方だけスタッフが直接対応できるので、対応の効率化につながっています。

――すごく効率化につながっていそうですね。構築の成果をお聞かせいただけますか。

北村さん

業務工数の60%削減に成功し、売上は約160%増加しました。

迅速な対応による取りこぼしの抑止、対応漏れの防止、属人化の解消など、さまざまな成果につながっています。

その他「写真を送るだけでAIが査定」という機能そのものが他社にはない強力な会社の強みになり、LPや広告でアピールすることで集客も強化されて、LINE友だち登録数が1.8倍に増加しました。

――すごい成果ですね。本事例の仕組みは、型番やバーコードがあるような商品だと相性がよいイメージでしょうか?例えば車の買取査定のような、本体画像のみの場合でも同様の仕組みの構築は可能だと思われますか?

北村さん

おっしゃる通り型番があると、企業様の査定ルールと照合できるので、AIへのプロンプト設定はしやすいと思います。

ただ、今はAIの画像認識の精度がかなり上がっているので、型番のない画像でもある程度の分析は可能だと思います。

お恥ずかしい話、車に傷を付けてしまいまして、その画像をAIに読み込ませて修理の概算費用を確認したことがあるんですけど、きちんと回答がありました。

例えばディーラーであれば、こういう傷が何センチならいくらという基準があると思うので、そうした情報をAIに学習させれば、本体写真のみでも概算見積もりの提示は可能だと思います。

ちなみに、過去にお酒の買取査定の画像認識AIも作成したことがあります。ラベルに傷が付いていたり中身が減っていたりする場合は減額するような仕組みですね。

――画像のみでも査定ができたら、買取事業をされている企業の多くが導入できそうですね。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

AI相談窓口(データベースからのAI生成)

最後に、女性の身体の悩みをLINEで相談できる「AI相談窓口」の事例をご紹介します。

- ChatGPT

- 女性の悩みのサポート

- 有人相談への誘導

――AI相談窓口のアカウントについて、簡単に概要をお聞かせいただけますか。

北村さん

本事例はChatGPTと連携しているのですが、GPTがそのまま回答を返すのではなく、企業様のデータベース(スプレッドシート)をAIが参照し、適切な回答を返す仕組みです。

健康課題に寄り添うサービスを提供する企業様のアカウントで、「この薬飲んでも大丈夫?」のような質問もあるため、誤った回答はできません。

データベースに記載されている内容を、そのまま回答するように開発しています。

――回答を間違ってはいけない場合、直接相談を促す導線が良いような気がしたのですが、AIを導入したのはなぜでしょうか?

北村さん

人にはしづらい相談も、AI相手なら気軽に聞けることってありますよね。

デリケートなお悩みを抱えるユーザーが多いため、AI活用のご要望をいただきました。

ちなみに本事例は、既存のLINEアカウントに誘導するための集客用アカウントです。”AIに質問できる”というニッチな打ち出しでユーザーを集め、既存アカウントへ誘導する目的で運用しています。

既存アカウントでは有人相談や受診予約などが可能です。

――なるほど。確かにAIだから気軽に聞けることもありますね。有人相談や受診予約にはどれくらいつながっていますか?

北村さん

実績ベースでは、AI利用→その後URLをタップした方は27%くらいです。

――しっかり成果につながっていますね。ちなみに、今回ご紹介いただいた3つの事例は、どのように連携しているのでしょうか?

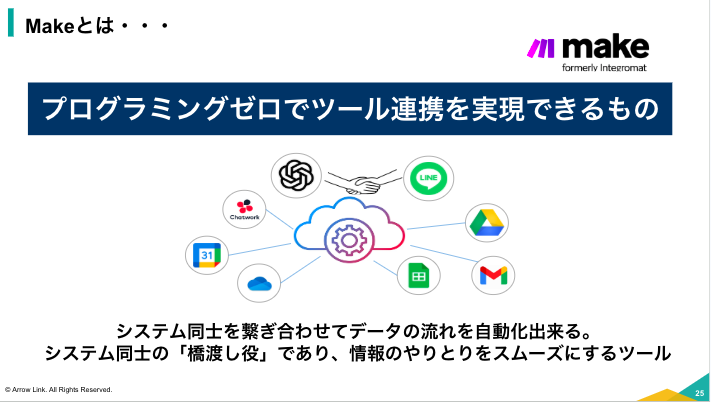

北村さん

――LステップとAIツールをつなぐ上で、Makeは欠かせないのでしょうか?

北村さん

いえ、Makeを使わなくてもできますよ。Makeはノーコードツールなので、初めて開発される方とかプログラミングの知見がない方でも使えるのでおすすめです。

――御社ではLステップの構築に加えて、GPTなどのプロンプト設定やMakeとの連携まで、すべて込みで設計・構築をされていますか?

北村さん

はい、すべて込みで構築しております。

――本日はお時間をいただき、ありがとうございました。

LINE×AI活用を検討しているものの、プロンプト設定やツール連携に不安を感じる方は、株式会社Arrow Linkへご相談ください。

本日ご紹介したWebhook活用術については、【Lステップ×AI連携セミナー】(オンライン/参加費無料)でも解説しておりますので、ご興味がある方はこちらへの参加もおすすめです。⇒【Lステップ×AI】外部ツール連携ガイドの無料ダウンロードはこちら

まとめ

今回は株式会社Arrow Linkの北村さんに、Webhook転送機能を使い、LINE×AIを実現している事例をご紹介いただきました。

今回お話を伺った3つのアカウントの構築方法は「アローグループ DX推進部のnote」よりご確認いただけます。以下リンクを貼っておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

月額500円(初月無料)のメンバーシップに加入すれば、noteにある有料記事や動画をすべて閲覧できます。ぜひ活用してみてください。

-1.jpeg)