複雑化する採用管理をシンプルにし、応募者一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションを目指す企業が増えています。

北海道の道央エリアでスーパーマーケットを展開する株式会社ラルズ様は、店舗運営スタッフの採用において、LINE公式アカウントとLステップを活用し、採用管理の煩雑さや連絡の難しさを解消しています。

その結果、職種や応募者属性に合わせた情報提供や、コミュニケーション導線の設計により、内定辞退率が83%以上減少する結果につながりました。

今回はLステップ認定コンサルタントの西島さんに、構築のポイントや現場での手応えを伺っています。

【西島 翔希】

Re.MEDIA株式会社代表 / Lステップ認定コンサルタント

薬学部在学中に起業し、医療・ヘルスケア領域に特化したLINE運用支援を展開。

薬剤師資格を活かし、Lステップを使った医療系人材の採用支援、業務効率化や関係構築の仕組みづくりを手がける。医療現場の課題や文脈に寄り添った設計を得意としている。

目次

管理の煩雑さと連絡の難しさが招く採用課題

――さっそくですが、今回ご紹介いただく事例アカウントについて教えてください。

西島さん

――西島さんが構築に入る前から、ラルズ様はLINE公式アカウントやLステップの運用をされていましたか?

西島さん

どちらも運用されていませんでした。

――Lステップの導入時期はいつ頃でしょうか?

西島さん

2023年10月からです。

――ラルズ様がLステップを導入するきっかけや、西島さんが構築に携わることになった経緯をお聞かせください。

西島さん

きっかけは人事担当の方が、LINE採用に成功していたドラッグストアの人事課長から採用LINEの重要性について話を聞かれたことです。

その後、ドラッグストアの人事課長からのご紹介を受け、私が構築を担当するに至りました。

――ラルズ様が感じていた課題やご要望について、お聞かせいただけますか?

西島さん

大きくは次の2点です。

- 採用管理システムの使いづらさ

既存の管理システムは、卒年度ごとの契約が必要で、管理が煩雑かつ費用負担も大きかったそうです。

- メール連絡の難しさ

返信がほとんど来ず、インターンシップエントリーにもつながらない状況に、採用活動の難しさを感じていたとのことです。

さらに、内定者の辞退が多いことも、改善したい点として挙げられていました。

こうした課題を踏まえ、採用管理の運用を既存システムからLINEに一本化する方針を検討されていました。

属性別リッチメニューで関係性に合った導線を構築

――課題に対して、どのようなご提案をされましたか?

西島さん

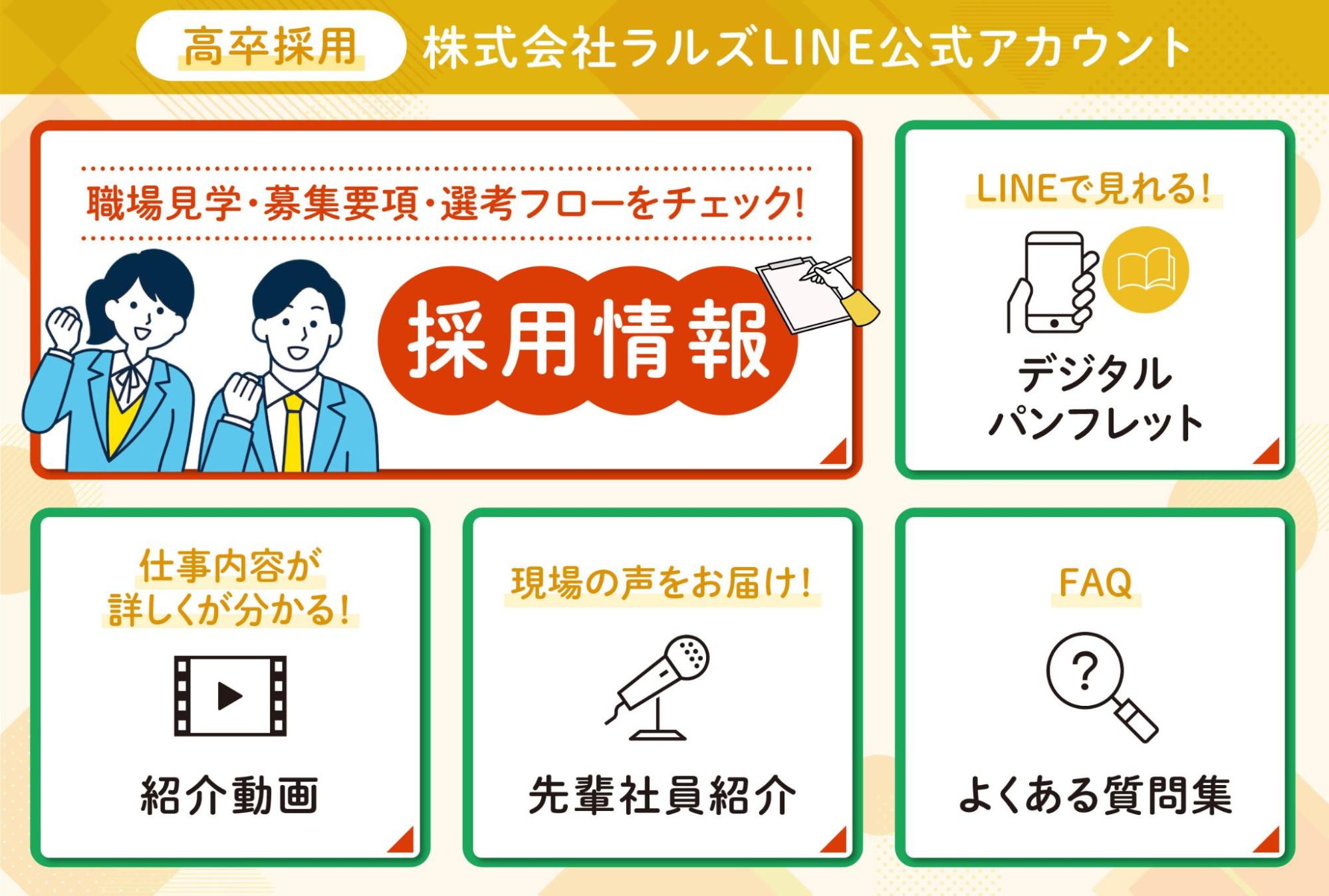

「アルバイト従業員以外の大学・専門学生」「大学・専門学生アルバイト従業員」「高校生アルバイト従業員」の3属性に分けたリッチメニューをご提案しました。

【アルバイト従業員以外の大学・専門学生向けリッチメニュー】

応募者との関係性に応じた導線設計により、それぞれの属性に適した情報が自然に届くよう構築しています。

――リッチメニューの内容を切り替える設計で、意識されたポイントはありますか?

西島さん

アルバイト従業員以外の大学・専門学生向けには、選考応募やインターン申込のボタンに加えて、採用デジタルパンフレットや先輩社員紹介などのコンテンツも取れています。

はじめて会社に触れる方にも、親しみを持ってもらえるよう工夫しました。

【採用デジタルパンフレット】

アルバイト経験者向けには、「キャリアトークカフェ」という仕組みを設け、先輩社員との意見交換の場を通じて、よりリアルなキャリア像を描けるようにしています。

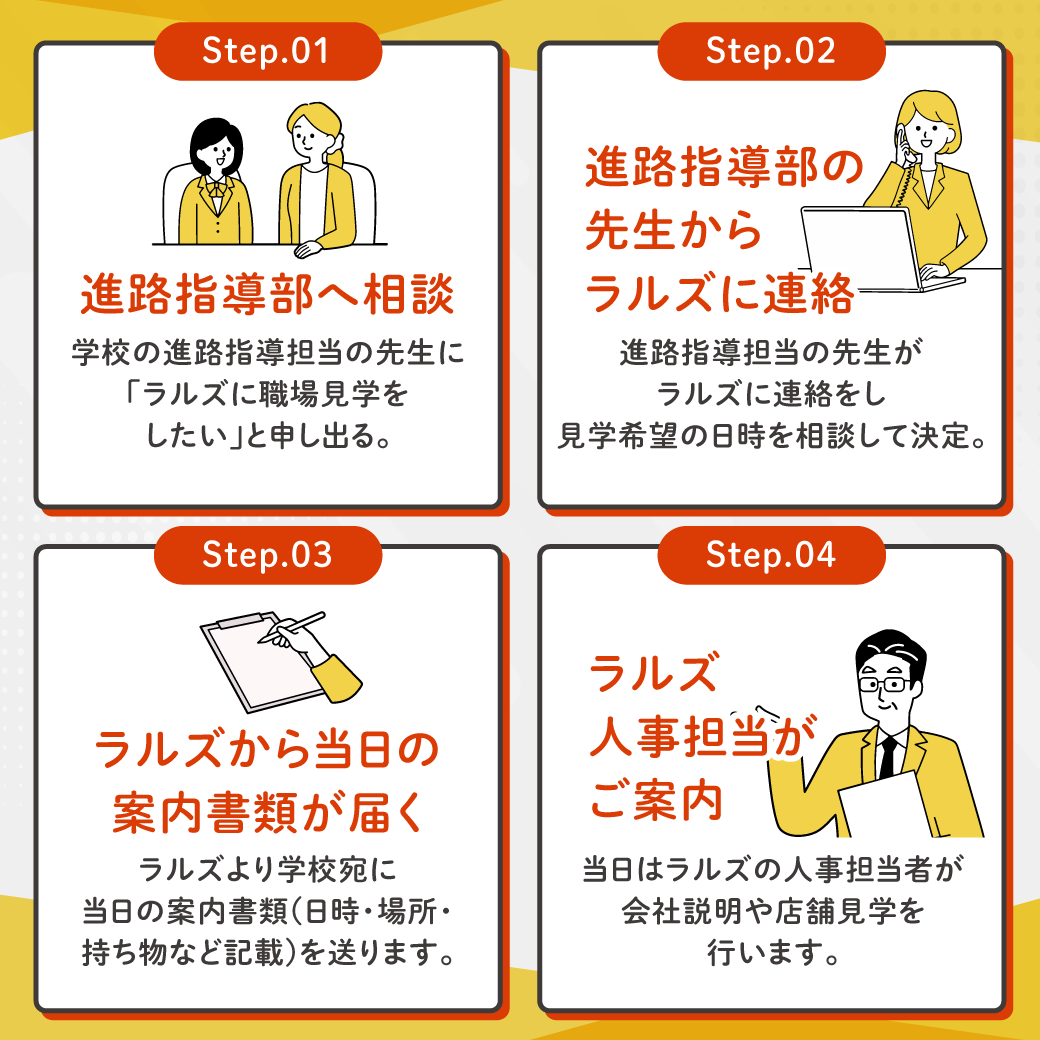

高校生アルバイト向けには、就業体験に必要なルールに応じた情報設計を行いました。

高校生がインターンに参加するにはハローワークを通す必要があるため、インターン情報は掲載せず、採用情報として職場見学までの流れを案内しています。

また、現在すでに働いている方にとっても、採用までの流れをあらためて確認しやすい構成としました。

――連絡が取りづらいという課題については、どのような方法で解決を図っていますか?

西島さん

LINE上でのつながりを軸に、個別にアプローチできる体制を整えています。

Lステップの導入により、アンケート回答やイベント参加の有無にかかわらず、タグ管理を通じて「この子は◯◯店のスタッフだな」といった情報が把握できるようになりました。

必要に応じて、採用担当が店舗の店長に「この子と1on1の面談をさせてもらえますか?」と働きかけることもあります。

現場と連携しながら、一人ひとりに寄り添った対応ができるようになり、自然な形でのコミュニケーションも増えてきています。

内定辞退83.3%減!LINEで変わった学生とのコミュニケーション

――構築の成果をお聞かせください。

西島さん

LINE公式アカウントとLステップの導入により、学生とのやりとりが格段に増え、内定辞退も大きく減少しました。

以前はメールを送っても反応がほとんどなく、内定辞退も多い状況でした。

Lステップ導入後は、内定辞退が12名から2名へと減少し、83.3%の改善につながっています。

担当の方からも「LINEに切り替えた途端、学生から返信が来るようになった」と驚きの声がありました。

LINEという身近なツールに変えたことで、自然なコミュニケーションが生まれやすくなったと感じていますね。

――本アカウントは現在も運用支援に入られているのでしょうか。

西島さん

はい。導入1年目は内製で運用されていましたが、タグ管理や一斉配信の活用が難しく、実務ではなかなか定着しなかったようです。

そのため2年目は、私が月1回のミーティングで相談を受けながら、フォームの使い方やタグ付けのポイントをお伝えしつつ、配信の設定や代行にも対応しています。

企業らしさを届ける、配信設計の工夫

――ラルズ様は、西島さんが専門とされる医療・ヘルスケアとは異なる領域ですが、これまでの構築と比べて、違いを感じた点や特に意識されたことはありますか?

西島さん

医療・ヘルスケアの領域とは違いますが、学生が求める内容や採用の基本的な軸はあまり変わらないと感じています。

そのため、リッチメニューコンテンツや構築の考え方も、共通の視点で取り組むことができました。

ただ、配信内容については企業ごとに売りにするポイントが異なるため、その点を意識して組み立てています。

――たとえば、どのような内容の配信をされていますか?

西島さん

インターンシップをベースにした配信が多いですね。

たとえば、スーパーの食肉部門ならではの取り組みとして、「お肉を食べながら学ぶ」といった仕事体験型のインターンシップがあります。

実際に商品を体感しながら、職場理解を深めるアプローチです。

こうした体験型のコンテンツは、企業ならではの魅力を伝えやすいと感じているので、配信でも見せていきたいポイントです。

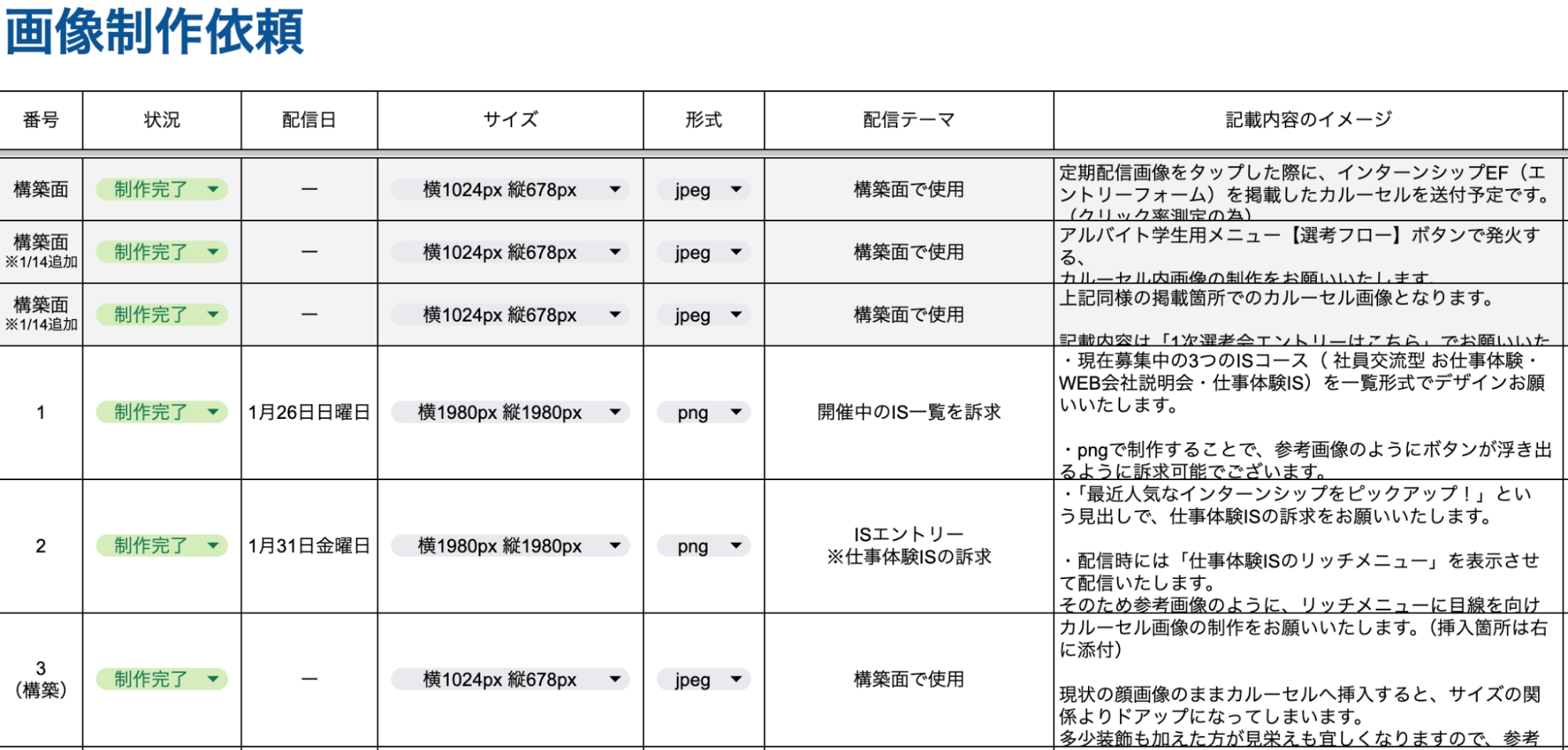

配信に使用する画像は、ラルズの担当者の方が一枚一枚思い入れを込めて作られているので、私はそのサポートをしながら配信の方向性を調整しています。

そうしたやり取りを通じて、企業の意図や想いを反映したコンテンツを届けることを、いつも意識しています。

――構築にはどれくらいの時間を要しましたか?

西島さん

1ヶ月半ほどです。

――ラルズ様はLステップを導入して、どのように感じていらっしゃいますか?

西島さん

卒年度を気にせず、ひとつの管理画面で学生を追いかけられる点に、大きな魅力を感じていただいています。

また、LINEで画像を使ったアプローチが可能になり、メールでは伝えきれなかった企業の魅力も届けやすくなったと好評です。

さらに、学生からの返信が増えて、内定者フォローもしやすくなったと好評です。

やり取りが増えたことで、内定承諾率も上がっており、コミュニケーションの手応えを実感されています。

一連の流れを支える立場として、弊社のサポートにも価値を見出していただいているように思います。

薬剤師の視点を活かした、医療×LINEの伴走者

――ここからは西島さんの経歴や、Lステップ構築をはじめた経緯についてお伺いできればと思います。まずは自己紹介をお願いします。

西島さん

「Re.MEDIA株式会社」にて、医療・ヘルスケア領域に特化したLINE公式アカウントおよびLステップの構築・運用を行っています。

私は薬学部出身で、薬剤師の資格も保有しています。

薬学部在学中には、全国の薬剤師や薬学生向けウェブメディアの会社を立ち上げています。

SNSやYouTubeでの発信に加えて、LINE公式アカウントを活用した集客や、大手ナビサイトの広報支援などにも取り組んでいました。

その頃からLステップを活用しており、そうした経験を活かしてLINE運用の事業へと展開していきました。

ちなみに薬学部を目指したきっかけは、製薬会社のMRという仕事に興味があったからです。

もともと起業志望というわけではありませんでしたが、事業が軌道に乗ってきたタイミングで法人化しました。

――学生時代に起業された頃からLステップを使っていたとのことですが、最初に知ったきっかけを教えてください。

西島さん

当時お願いしていた動画編集者の方から紹介を受けたのがきっかけです。

その頃すでにYouTubeやInstagram、Xは運用していましたが、LINE公式アカウントはまだ立ち上げていませんでした。

LINE公式アカウントの開設と同時に、Lステップも導入した流れです。

月3万円の「プロプラン」からスタートしたので、学生の私には少し負担に感じる金額でしたが、Lステップがなければ事業自体が育たなかったと感じています。

薬学生向けのLINE公式アカウント運用で特に苦労したのが、複雑な属性管理です。

薬学部は全国に約78校ありますが、それぞれの大学に1年生から6年生までが在籍しているためです。

そのため、タグ機能や回答フォームがなければ運用は難しかったと思います。

初期構築は動画編集の方にお願いしましたが、資金に余裕がなかったため、その後の修正や運用はマニュアルを見ながら手を動かして覚えていきました。

Lステップ認定トレーナーの堤さんのYouTubeを、全て見るくらい参考にして学びました。

――正規代理店になった経緯を教えていただけますか?

西島さん

法人化のタイミングで、Lステップを軸に事業を展開していくと決めていました。

広告や動画編集などを広く手を伸ばすのではなく、「医療・ヘルスケア領域のLINE活用といえばRe.MEDIA」と認識いただけるよう、専門性を高めたい思いがあったんです。

そのうえで、正規代理店であることは、今後変えられない価値になると感じ加入を決めました。

――構築のみと運用込みではどちらの方が多いですか?

西島さん

以前は、構築のみを納品するパターンが中心でした。

ただ、運用がはじまると、しっかり活用されている企業さんがいる一方で、Lステップがほとんど使われずに止まってしまうケースも見受けられました。

その差を目の当たりにする中で、構築だけでは不十分で、「何かあればすぐ聞ける」という関係性が必要だと感じるようになったんです。

現在は、サポート内容に応じてプランを分けながら、運用支援にも積極的に関わる形にシフトしています。

――対応エリアは全国ですか?

西島さん

はい。全国対応しています。

対面での訪問が可能な場合は、できるだけ直接お会いしてお打ち合わせさせていただいています。

――得意とする業種・業態はありますか?

西島さん

私自身が薬剤師ということもあり、「医療・ヘルスケア業界」が主な領域になります。

現在は採用や人材サービス、派遣・転職といった分野のサポートが中心ですが、今後は歯科医院や治療院など、患者さん向けのLINEにも力を入れていきたいと考えています。

――医療系の採用支援に関わられていて、他の業界と比べて、何か違いや特徴を感じられることはありますか?

西島さん

医療職種全体にいえることですが、新卒採用はまだ売り手市場です。

一般的にはエントリーシートを書いて、何社も選考を受けるのが当たり前ですが、医療職に関しては「就職先が見つからない」という方は少ないと思います。

そのため、企業側は学生をどう惹きつけるかに必死ですし、魅力が伝わらなければ選ばれない現実があります。

もうひとつの特徴は、学生側も企業側も就職活動の早期化が進んでいる点です。

他業種よりも、1年先を見据えて動いているイメージですね。

そのため、早期に接点を持つ分、関係性を長期間保つ必要があります。

離脱を防ぐには、インターンなどの設計や、再び接点を持つための導線づくりが欠かせません。

説明会からインターンへ、インターンからエントリーへとつなげる仕組みが重要です。

――これまでの構築件数はどれくらいでしょうか?

西島さん

約30社ほどです。

基本的には私一人で担当していて、デザイン部分のみ外部のデザイナーにお願いしています。

現在はフルオーダーで構築していますが、「フルパッケージまでは必要ないけれど、LINEがあると便利」というニーズにも応えられる、汎用性のある展開も検討中です。

たとえば、ベースとなるデザインを私が用意し、それぞれの企業のコーポレートカラーに合わせてカスタマイズしていくイメージです。

納期も、今回の案件のように1ヶ月半かけてじっくり作り込むのではなく、もう少し短期間での提供を目指しています。

――最後になりますが、ご自身の強みや、クライアントワークの中で大切にしていることをお聞かせください。

西島さん

一番大切にしているのは、「即レス・即対応」です。

とくに医療系の現場では、まだDX化が進んでおらず、導入時にてんやわんやになってしまうケースも多くあります。

だからこそ、「いつでも連絡してください」とお伝えしています。

土日であっても、電話でもZoomでも対応するという姿勢を見せるだけで、「何かあったら西島さんに」と頼っていただける。

その信頼が、継続的な関わりにつながっていると感じます。

もうひとつは、「ひとつのチームとして共に進む」スタンスです。

LINEの領域に限らず、対面のミーティングにも参加して、チームの一員として伴走する姿勢を大切にしています。

大きな会社ではなかなかできない小回りの利く動き方が、Re.MEDIAだからこそ提供できる価値だと思っています。

まとめ

今回は、ラルズ様の採用活動におけるLステップ活用事例を、認定コンサルタントの西島さんに詳しくお聞きしました。

職種や応募者属性に合わせた情報提供やコミュニケーション導線の設計が、内定辞退率を83%超減少させる成果につながっています。

採用活動でのLINE活用についてご相談を希望される方は、ぜひ以下のHPよりお気軽にお問い合わせください。

-1.jpeg)