ウェビナーを開催したいけど、セキュリティ対策って何から始めればいい?

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

ウェビナーとは、インターネットを通じて実施するオンラインセミナーのことです。

ZoomやTeamsといったツールの普及により、この数年で場所を選ばず手軽に情報発信できる手段として広がっています。

しかしその一方で、情報漏洩やなりすまし、荒らし行為など、情報セキュリティ上のリスクも懸念されています。

ウェビナーセキュリティ対策は、自社の信頼性を守るだけでなく、参加者の大切な情報を守るうえでも欠かせません。

開催前の準備が、安全な運用の第一歩となります。

本記事では、2025年時点で押さえておきたいウェビナーのセキュリティ対策について、実際に起きた事例を交えながら、具体的な対策方法を9つご紹介します。

これからウェビナーを始める方も、すでに運用中の方も、安全なオンライン配信のために、ぜひチェックしてみてください。

目次

ウェビナー開催時に企業が押さえるべきセキュリティ対策の重要性

ウェビナーは、オンラインでどこからでも参加できる利便性の高さから、多くの企業で活用されています。

会場の手配や交通費が不要になるなど、運営コストや手間を抑えられる点も大きな魅力です。

しかしウェビナーには、オンラインという特性ゆえ、情報セキュリティ上のリスクが常につきまといます。

十分なセキュリティ対策を講じないままウェビナーを実施すると、企業の機密情報や参加者の個人情報が漏洩することで、企業の信頼が損なわれるリスクも高まります。

オンラインで安全にウェビナーを運用するためには、事前の対策が不可欠です。

安全なウェビナー運用のために、まずは知っておきたい3つのリスクをみていきましょう。

【事例あり】ウェビナーセキュリティ対策3つのリスク

ウェビナーのセキュリティ対策が不十分だと、どのようなトラブルが起こるのでしょうか。

ここでは、情報セキュリティの観点から見落としがちな3つのリスクと、実際に起きた事例を紹介します。

不正アクセス・妨害行為による配信の乗っ取りリスク

オンラインで実施されるウェビナーで起こるセキュリティトラブルのひとつ目が、第三者による「乗っ取り」や「不正アクセス」です。

自社の情報セキュリティが甘いと、開催中の配信に侵入され、機密情報や個人情報が盗み出される危険性があります。

また、画面に不適切な画像を表示したり、チャットで迷惑メッセージを送り続けたりするといった、ウェビナーの進行を妨害するされるおそれもあります。

さらに、フィッシングサイトへ参加者を誘導し、個人情報を抜き取る手口にも注意が必要です。

🔳実際にあった事例

一般社団法人医療ISACでは、過去にウェブサイトが不正アクセスを受け、オンラインセミナー参加者975名分の個人情報が漏洩するおそれが生じました。

犯人は、委託先企業の旧アカウントを悪用し、管理者権限を不正に取得していました。

参考:

弊法人のウエブサイトに対するハッキングに関するご報告とお詫び(第1報)

資料の無断拡散・社外秘情報の漏えいリスク

ウェビナーで共有する資料には、企業の知的財産や社外秘情報が含まれることもあり、取り扱いには注意が必要です。

セキュリティ対策が不十分だと、スクリーンショットや録画が無断で拡散されたり、本来映すべきでない機密情報が画面に映り込んだりするリスクがあります。

こうした情報が流出すれば、SNSでの拡散や詐欺への悪用につながる可能性もあります。

事前に資料や画面共有内容を細かく確認する、チェック体制が重要です。

🔳実際にあった事例

佐世保市の30代男性が、SNS広告で案内された「YouTube動画のスクショを送る副業」に応募し、約400万円を騙し取られました。

被害者が提示された副業内容は、YouTube動画のスクリーンショットを送信するものでした。

参考

「YouTube動画のスクショ送れば報酬」うその副業話を信じた30代男性 約400万円の詐欺被害

ウェビナー参加者の個人情報流出のリスク

ウェビナーでは、申込時に参加者の氏名やメールアドレス、所属先などの個人情報を取得します。

しかし、メールの誤送信やファイルの誤共有、サイバー攻撃などによって情報が流出するリスクがあります。

とくに多いのが、BCCの設定ミスや、誤ったファイル共有といったヒューマンエラーです。

意図せず公開された情報は、なりすましや詐欺、スパムメールなどに悪用されるおそれがあります。

情報漏えいが起きた場合、損害賠償責任を問われる可能性があるほか、企業の信頼やブランドイメージにも大きな影響を及ぼします。

対応を誤れば、事業の継続も困難になる重大なリスクです。

🔳実際にあった事例

日本経済新聞社が、開催したウェビナーの参加申込者情報が、約9ヶ月間インターネット上で、誰でも閲覧可能な状態になっていたことが判明しました。

情報には、氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、年収、金融資産額などに加え、一部の申込者については金融機関の口座番号も含まれていました。

ウェビナー配信の種類と情報セキュリティリスク

ウェビナーには大きく3つの配信方法があります。

- ライブ配信

- オンデマンド配信

- 擬似ライブ配信

それぞれの形式には特有のメリットがある一方で、想定すべき情報セキュリティ上のリスクも存在します。

形式ごとの特徴と注意点をみていきましょう。

ライブ配信

ライブ配信は、映像や音声をリアルタイムで視聴者に届ける形式です。

チャットやQ&A機能など、双方向のやり取りも可能で、臨場感があり、緊急性の高い情報共有にも適しています。

一方で、ライブ配信は最もセキュリティリスクが高い形式ともいえます。

配信中に発生する不正アクセスや、悪意あるコメントによる妨害など、リアルタイムならではのトラブルが発生しやすいのが特徴です。

さらに、その場での修正が難しいため、社外秘資料や個人情報が画面に映り込んでしまった場合、そのまま公開されてしまう危険性もあります。

ウェビナーにおけるセキュリティ対策としては、事前の環境確認やアクセス制限、運営体制の強化が不可欠です。

オンデマンド配信

オンデマンド配信は、事前に撮影・編集した動画を、参加者が任意のタイミングで視聴できる方式です。

収録済みの動画を流すため、配信トラブルの心配が少なく、安定したウェビナー運営が可能です。

一方で、参加者によるウェビナーの画面の録画や資料のコピーといった、見えない情報漏えいのリスクが伴います。

収録済みの動画には自社の技術やノウハウが含まれるケースも多く、不正に保存・流出することで、悪用されたり、ブランドの信頼を損なったりする恐れがあります。

また、オンデマンド配信では、参加者の視聴行動をリアルタイムで把握できません。

そのため、配信ツールの選定や閲覧権限の設計といった、セキュリティ対策が求められます。

擬似ライブ配信

擬似ライブ配信は、事前に撮影・編集した動画を、あたかもライブ配信のように配信する方式です。

臨場感を演出しつつ、内容を事前にチェック・修正できるため、情報セキュリティの観点でも有利な手法といえます。

また、チャット機能の活用により、参加者とのリアルタイムなコミュニケーションができるので、妨害行為に対して即時に対応できる点も強みです。

とはいえ、URLの扱いには十分な注意が必要です。

限定公開であっても、URLが第三者に渡れば、誰でも視聴できてしまいます。

また、悪意のある参加者によって情報が記録・拡散されると、個人情報や機密情報の漏えいにつながるおそれもあります。

擬似ライブ配信においては、「誰が、どこから、いつアクセスするのか」を想定したセキュリティ対策の設計が重要です。

ウェビナーのセキュリティ対策ポイント9選

ウェビナーのセキュリティ対策は、参加者や情報の保護だけでなく、円滑なセミナー運営にもつながります。

ここでは、ウェビナーの開催前・開催中・開催後のフェーズに分けて、実施すべき9つのセキュリティ対策を紹介します。

【開催前】社内向けセキュリティ研修を実施する

ウェビナー開催におけるセキュリティリスクは、外部からの攻撃に限りません。

実は、社内の機材の扱いや人的ミスなど、内部要因による情報漏えいも大きなリスクになります。

関係者一人ひとりの意識の差が、重大な事故を引き起こす場合もあるため、基本的なセキュリティルールの共有が不可欠です。

たとえば

- 機密資料は持ち出さない

- 個人PCやタブレットでの作業は禁止

- 資料や端末には必ずパスワードを設定

こうした基本ルールを事前に周知するためにも、社内向けのセキュリティ研修を定期的に行い、全体のセキュリティリテラシーを底上げしておくことが大切です。

【開催前】セキュリティソフトを導入・最新版へ更新する

ウェビナー配信用のパソコンには、必ずセキュリティ対策ソフトを導入しましょう。

これはウェビナーに限った話ではなく、パソコンで業務を行う上で欠かせない基本のセキュリティ対策です。

「アバスト無料アンチウイルス」「Avira Free Antivirus」といった、無料ながら高機能なソフトもあり、予算に応じた導入が可能です。

すでにインストール済みであれば、ソフトの期限が切れていないか、または最新版に更新されているかを確認してください。

バージョンが古いままだと、最新のウイルスや脅威に対応できないおそれがあります。

定期的なアップデート状況の確認を習慣づけておくことが大切です。

【開催前】セキュリティ機能が充実した配信ツールを選ぶ

ウェビナーで使用する配信ツールに、どれだけセキュリティ機能が備わっているかも重要なポイントです。

特に社外秘の情報を扱う場合は、セキュリティ対策が明確に示された信頼できるツールを選ぶことが大切です。

以下のような機能があるかをチェックしてみてください。

- 不正アクセスを防ぐ仕組みがあるか

パスワード認証、二段階認証、IP制限など - やりとりする情報が暗号化されるか

通信中のデータや、保存された情報の保護 - 利用状況を記録できるか

誰がいつアクセスしたか、ログを残せるかどうか - 参加者の本人確認ができるか

メールアドレス認証やドメイン制限の有無など

あわせて、情報セキュリティに関する第三者認証の有無も確認しましょう。

たとえば「ISO/IEC 27001」認証は、情報管理体制が国際基準を満たしている証とされ、信頼性の目安になります。

ツールを新たに導入する際は、こうした認証の有無を一つの判断軸にすると安心です。

【開催前】参加者へミーディングIDを発行する

ウェビナーに申し込んだ参加者には、事前に個別のミーティングIDを発行すれば、不正なアクセスを未然に防げます。

IDに加えて独自のパスワードも設定し、ID+パスワードによる二重認証を取り入れれば、なりすましなどのリスクをより軽減できます。

あわせて、「IDやパスワードは第三者に共有しない」「厳重に管理する」など、守るべきルールを事前に伝えておきましょう。

とくに社外秘の情報を扱う場合は、情報漏えいのリスクを最小限に抑えるため、注意喚起メールなどでの適切な取り扱い案内が重要です。

【開催中】アクセスできる相手を制限しておく

配信動画にアクセスできる人や場所をあらかじめ制限しておくことで、不正アクセスや無断利用を防げます。

たとえば、特定のWebサイトでしか再生できないようにしたり、決まったネットワークからしかアクセスできないようにしたりといった設定が可能です。

社内向けのウェビナーであれば、会社のネットワークを指定して、社外からのアクセスを遮断する設定がおすすめです。

こうしたアクセス制限により、動画の無断転載や機密情報の流出を防ぎ、安全な配信につながります。

設定方法は配信ツールによって異なるため、事前に機能の有無や手順を確認しておくと安心です。

【開催中】URLでアクセスできる限定公開で配信しない

機密情報を含むウェビナーを開催する場合は、とくに配信設定に注意が必要です。

たとえば、YouTubeには「限定公開」という、特定の視聴者だけに動画を見せられる配信方法があります。

限定公開は、URLを知っている人だけが視聴できる設定ですが、そのURLが第三者に渡れば誰でも視聴できてしまうため、セキュリティ対策としては不十分です。

より安全にウェビナーを配信したい場合は、「非公開」設定を選びましょう。

非公開にすることで、YouTubeの検索結果には表示されず、指定したユーザーだけに動画を共有できます。

機密性の高い配信では、意図しない第三者に視聴されない手法の選択が重要です。

【開催中】映像に社外秘の資料や個人情報を映さない

ウェビナーの開催中は、機密情報が画面に写り込んでしまうリスクがあります。

配信前には、下記の点を必ず確認しておきましょう。

- カメラの背景にホワイトボードや社内掲示物が写っていないか

- 画面共有の際、不要なアプリケーションやファイルが開かれていないか

- 個人情報や社外秘の情報が画面に映っていないか

また、配信場所が特定されてしまうと、直接会場に現れて配信を妨害される恐れもあります。

住所やビルの名前などが映り込まないように配信場所を選び、安全なウェビナー環境を整えることが重要です。

【開催後】参加者の個人情報を適切に管理する

ウェビナーが終了しても、参加者リストやアンケート回答など、個人情報の取り扱いは続きます。

よくあるのが、サンクスメール送信時に宛先を「BCC」とすべきところを誤って「TO」で送信し、多数のメールアドレスが外部に漏れてしまうケースです。

こうしたヒューマンエラーを防ぐには、あらかじめ次のような運用ルールを設けておきましょう。

- メール送信時は必ず「BCC」を使用

- 誤送信防止システムの導入

- 閲覧権限のあるスタッフを限定

また、メールの誤送信に限らず、参加者リストそのものの流出も想定されるリスクです。

業務用パソコンへのロック設定や、アクセス管理など、基本的な対策の徹底が欠かせません。

ウェビナーのセキュリティ対策にはLキャストがおすすめ

Lキャスト(L-CAST)は、LINE公式アカウントの拡張ツール「Lステップ」と連携して利用する、オートウェビナープラットフォームです。

LINE上で手軽にウェビナーを配信できるだけでなく、視聴者を限定できる高いセキュリティ機能が備わっています。

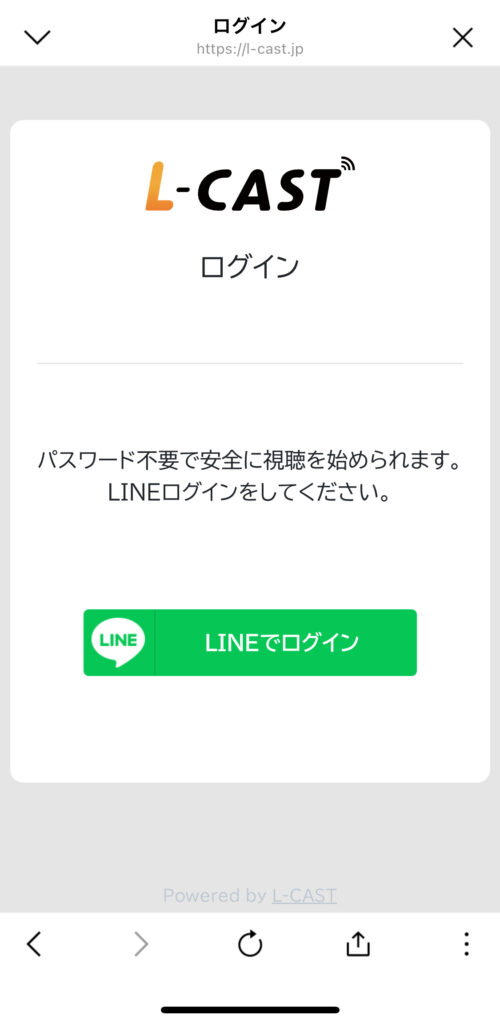

特に重要なのが、「LINEログイン認証」による視聴管理です。

Lキャストであれば、LINEログイン認証を入口に、視聴者を厳密に管理できるため、コンテンツを安心して配信できます。

LINEログイン認証とは

Lキャストでは視聴時に「LINEログイン認証」を必須にすることで、視聴者の特定や制限を可能にしています。

LINEログイン認証とは、ユーザーが自身のLINEアカウントを使ってサービスにログインする仕組みです。

会員登録時にさまざまな個人情報を入力する手間や、ログインする度にIDやパスワードを入力する手間がが省けるため、ユーザーの離脱防止に一定の効果があるとされています。

LINEログイン認証によるメリット

LキャストにLINEログイン認証があることで、次のようなメリットがあります。

- 誰が視聴したかが分かる

視聴者はLINEアカウントでログインしているため、個別の視聴履歴を特定できます。

「誰がどの動画を見たのか」が把握できるため、次の案内やフォロー施策も的確に行えます。 - 視聴時間・滞在率を計測できる

各ユーザーの滞在時間や視聴の進捗(例:25%、50%、100%など)を確認できます。

たとえば、半分以上見た人にだけリマインドを送るなど、Lステップと連携した施策も可能です。 - 申込者以外は視聴できない

LINEでログイン認証をして、申し込みをした人だけがウェビナーを見られる仕組みです。これにより、外部への情報漏えいを防ぎ、不正視聴のリスクを最小限に抑えられます。

条件に応じた視聴制限がかけられる

Lキャストでは、Lステップ上の「タグ」や「友だち情報欄」などに蓄積された情報を使って、ウェビナーに申し込みできるユーザーを限定することができます。

たとえば、以下のような条件で絞り込みが可能です。

- 商品を購入した人(「購入者」タグが付いている人)

- 事前アンケートに回答した人

- 流入経路が「Xから」の人

制限は個人のLINE IDに紐づくため、申し込みリンクを他人にシェアしても、対象者でなければ申し込めません。

【視聴条件に当てはまらない人に表示される画面】

従来の「リンク限定公開」や「ID・パスワード制」と違って、LINEログイン+個別認証という仕組みにより、不正な共有・視聴の防止が可能になります。

まとめ

ウェビナーは手軽に始められる反面、不正アクセスや情報漏えいといったリスクもあります。

企業の信頼を守るためには、事前のセキュリティ対策が欠かせません。

ご紹介した9つの対策は、高度な技術や大きなコストを必要とするものではなく、少しの意識と準備で実践できます。

安心した配信が実現できるように、できるところから整えていきましょう。

-1.jpeg)