送信ボタンを押した後に、間違いに気づいて青ざめた…

そんな経験はありませんか?

メールの誤送信は、企業や個人を問わず誰にでも起こり得るミスです。しかし被害の範囲が見えにくく、発覚が遅れると重大なトラブルにつながることも少なくありません。

本記事では、2025年最新の情報をもとに、ヒューマンエラーが引き起こすメールの誤送信の原因や具体的な対策、誤送信防止に役立つツールなどを解説します。

目次

メールの誤送信の実態・事故報告件数|個人情報とセキュリティの観点

メールの誤送信は、ビジネスの現場で頻繁に起きる事故のひとつです。しかし、「実際にどれくらいの頻度で起きているの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

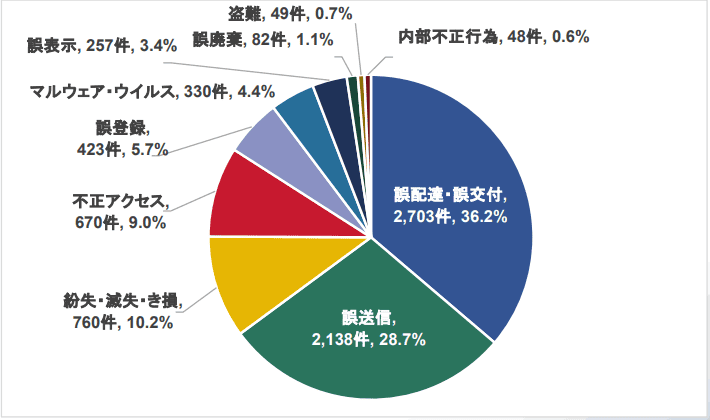

JIPDECの調べによれば、2023年度の事故報告件数のうち、「誤送信」の割合は約3割に上りました。1,952社を対象に調査を実施し、誤送信の件数は2,138件と報告されており、多くの企業で同様の問題が発生していることが明らかになっています。

出典:JIPDEC 個人情報の取り扱いにおける事故報告集計結果

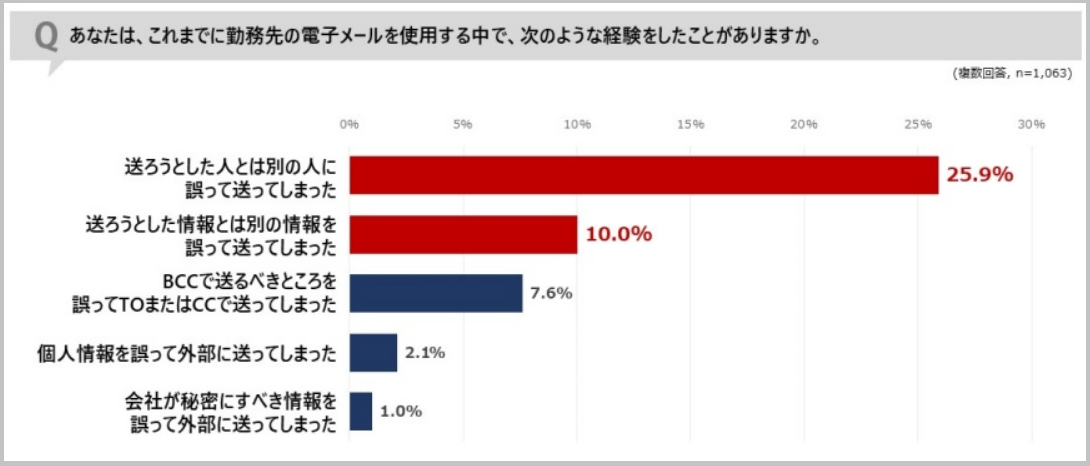

さらに、Cybersolutions株式会社の調査では、4人に1人が「メールを誤送信した経験がある」と回答。企業だけでなく、個人レベルでも誤送信が頻繁に起こっていることがわかります。

出典:cybersolutions メール誤送信の実態調査 2023

このように、メールの誤送信は決して他人事ではなく、誰にでも起こり得るリスクとして、多くの組織が対策を求められています。

メールの誤送信の原因|最多はヒューマンエラー

メールの誤送信の多くは、システムの不具合ではなく、送信者自身の「ヒューマンエラー」によって引き起こされています。中でも特に多い原因が、下記の4つです。

- 操作ミス

- 入力ミス

- 確認不足

- 手順のスキップ

ここでは、各原因の具体的な例について解説します。

ヒューマンエラー①操作ミス

メール誤送信の原因として、最も多いのが「操作ミス」です。これは、メールの送信作業が日常的に行われるため、無意識のうちにルーチン化し、確認が甘くなりがちです。

操作ミスの代表的な例は、以下の通りです。

- 「全員に返信」や「転送」ボタンを誤って押してしまう

- 異なる宛先を選択してしまう

その結果、社外秘の情報が漏えいし、企業の損害につながったり信頼を損ねたりするケースも。メールの誤送信は、一瞬の判断ミスで引き起こされるヒューマンエラーです。操作をする際は焦らず慎重に、一つひとつの行動に意識を集中して実行しましょう。

ヒューマンエラー②入力ミス

メールの誤送信が起こる原因の中でも、見逃せないのが「入力ミス」です。特に、手動で入力する場面では、ちょっとしたタイピングの誤りが大きな事故につながることがあります。

具体的には、以下のような入力ミスが起きやすいです。

- メールアドレスの一文字を間違えて別の第三者に送信

- 金額や日付のタイピングミスにより取引先が混乱

こうした入力ミスは、大切な取り引きや日程調整などにも影響を与えかねません。ミスを防ぐには、入力した内容を一度目視をする習慣を身につけることが大切です。ほんの数秒のチェックを毎回実施すれば、ヒューマンエラーによるミスに気づけるので、誤送信の防止につながります。

ヒューマンエラー③確認不足

メールの誤送信が起きやすい理由のひとつとして、確認が不十分であるケースが少なくありません。これは、忙しい業務の中で「大丈夫だろう」と思い込み、送信前のチェックを省略してしまうことが主な理由です。

たとえば、以下のような確認不足の例があります。

- 内容を確認せずに異なる文書を送信

- 宛先をよく確認せずに別の相手に送信

このようなミスが発生すると、送信先の企業に迷惑がかかるばかりか、個人情報や機密情報が漏えいするケースも。

トラブルを未然に防ぐには、送信ボタンを押す前に「宛先・件名・本文・添付ファイル」の4点を必ずチェックすることが重要です。毎回ていねいに確認をすれば、ミスが減り、大きなリスクの回避につながります。

ヒューマンエラー④手順のスキップ

メール誤送信の背景には、「手順のスキップ」が原因となるケースも多く存在します。急いでいたり「大丈夫だろう」と思い込んだりして、必要なプロセスを省略してしまったことはありませんか?

手順のスキップで起こるヒューマンエラーの例は、以下の通りです。

- 上司の確認を得ずに内容が異なるメールを送信

- 添付ファイルを暗号化する手順を忘れて送信

このように本来行うべき手順を飛ばした結果、内容や安全性に問題のある情報を送信してしまうケースも。業務に慣れている人ほど油断しやすいため、マニュアルに沿った手順を毎回しっかり守る意識を持つことが重要です。

ヒューマンエラー防止!メールの誤送信対策9つ

ヒューマンエラーによるメールの誤送信は、ちょっとした工夫や習慣で大幅に減らすことができます。ここでは、すぐに実践できる具体的な対策として、以下の9つをご紹介します。

- チェックリストを活用する

- BCC・CCの使い分けを徹底する

- 添付ファイルはパスワードで保護する

- チーム内でダブルチェックする

- オートコンプリート機能をオフにする

- 定期的な社員研修を実施する

- なぜなぜ分析を行う

- 誤送信防止ツールを導入する

- 配信チャネルを検討する

日々の業務に取り入れて、誤送信のリスクを最小限に抑えましょう。

1. チェックリストを活用する

ヒューマンエラーによるメールの誤送信を防ぐには、チェックリストの活用が効果的です。送信前に、重要な確認事項を一覧化することで、見落としを防げます。

具体的には、下記の項目をリスト化して確認しましょう。

☑件名

☑ 担当者名

☑ 内容の誤字脱字

☑ 添付ファイルの有無

また、社外メールは必ず上司に確認を入れるといったルールも有効です。 ひとつずつていねいにチェックすれば、誤送信のリスクは激減するはず。業務にあわせたチェックリストを作成し、運用を習慣化しましょう。

2. BCC・CCの使い分けを徹底する

メールの誤送信の対策として、CCとBCCの正しい使い分けが欠かせません。間違った使い方をしている場合、受信者全員に他の送信先のアドレスが表示されてしまい、意図せず個人情報が漏えいするリスクが生じます。

- CC(カーボン・コピー):メールの受信者全員に宛先が表示される

- BCC(ブラインド・カーボン・コピー):他のメール受信者には宛先が表示されない

たとえば、CCで一斉送信してしまうと、メールアドレスだけでなく、そこから特定される企業名や氏名、所属なども情報漏洩してしまう可能性があります。

受信者が複数人いる場合は、関係性や情報の機密性を考慮し、必要に応じてBCCを活用しましょう。同時に、送信前には、宛先欄の設定を必ず見直すことが大切です。

3. 添付ファイルはパスワードで保護する

メールの誤送信時に起こる重大なセキュリティ上のリスクが、機密情報の漏えいです。この問題を未然に防ぐためには、添付ファイルにパスワードを設定することが有効です。

たとえ誤って第三者にメールを送信してしまっても、パスワードがかかっていればファイルを開けません。そのため、顧客情報や見積書などの機密性が高いファイルには必ずパスワードを設定し、チャットツールやビデオ通話など別の手段でパスワードを通知するようにしましょう。

重要なのは、ファイル送信時に「保護が必要かどうか」を常に意識することです。安全性の高い情報管理を徹底し、ヒューマンエラーによる誤送信のリスクを最小化しましょう。

4. チーム内でダブルチェックする

メールの誤送信を防ぐ有効な方法のひとつが、チーム内でのダブルチェック体制の導入です。どれだけ注意していても、自分一人ではうっかり見落としてしまうことがあります。

たとえば、重要な取引先へのメールを送信する前に、会社の上司や同僚に内容や宛先、添付ファイルを一通り確認してもらうことで、誤送信のリスクを大きく減らせます。

特に初回の送付や謝罪文など、慎重さが求められる場面では必ずダブルチェックを実施しましょう。チーム全体での協力がヒューマンエラーの防止につながり、業務の効率化を実現します。

5. オートコンプリート機能をオフにする

メールの誤送信を引き起こす原因になるのが、過去に入力した文字や宛先などを記憶して自動的に予測表示されるオートコンプリート機能です。便利な機能である一方で、過去の送信履歴から似た名前の別人が自動入力され、誤って送信してしまうリスクも少なくありません。

たとえば「田中様」と送るつもりが、同じ部署の別の田中さんに届いてしまうケースも。こうしたミスを避けるために、オートコンプリート機能は思い切ってオフに設定するのもひとつの手です。宛先は毎回手入力し、確実に確認する習慣をつけることが大切です。

6. 定期的な社員研修を実施する

ヒューマンエラーによるメールの誤送信を防ぐには、社員一人ひとりのリスク管理に対する意識の向上が欠かせません。そのために有効なのが、定期的な情報セキュリティ研修(情報セキュリティ・誤送信対策)・教育の実施です。

具体的な研修・教育の内容は、以下を参考にしてください。

- 実際に起こった誤送信の事例を紹介

- 誤送信の対策のマニュアルを共有

- 誤送信防止ツールの導入・使い方の解説

このような研修を定期的に行えば、社員の危機感と対応力が身につきます。新人だけでなく、長年業務を行っている社員にも研修を実施することが重要です。最新のリスクやルールを全社で共有し、組織全体での再発防止を目指しましょう。

7. なぜなぜ分析を行う

同じような誤送信を繰り返さないためには、原因を深掘りする「なぜなぜ分析」が効果的です。ミスの原因に対して「なぜ?」という分析を5回繰り返せば、根本的に改善すべき原因にたどりつくといわれています。

なぜなぜ分析の具体的なやり方は以下を参考にしてください。

- メールにファイルを添付し忘れたのはなぜ?

→ 送信前の確認を怠ったから。 - 送信前の確認を怠ったのはなぜ?

→ 忙しくて、確認する余裕がなかったから。 - 忙しくて確認できなかったのはなぜ?

→ 業務量が多く、メール作成に割ける時間が限られていたから。 - 業務量が多かったのはなぜ?

→ チーム内の業務分担が偏っていたから。 - 業務分担が偏っていたのはなぜ?

→ 業務の進行状況や負荷を共有する仕組みがなかったから。

このように分析を進めることで、単なる「添付忘れ」が、実は業務体制や仕組みに起因していたことが分かります。なぜなぜ分析は、表面的な対応で終わらせず、根本的な再発防止策を導く手法としておすすめです。

8 誤送信防止ツールを導入する

ヒューマンエラーを完全にゼロにするのは、簡単なことではありません。日々の慎重な確認作業はつねに実施すべきですが、それだけでは不十分な場合も。そんなとき、さまざまな便利な機能を搭載した、誤送信防止のセキュリティツールの導入が効果的な対策となります。

ツールの機能の一例は、以下の通りです。

- 送信前の確認ポップアップ表示

- 宛先のドメインチェック

- 添付ファイルの暗号化・自動化

誤送信防止ツールを活用すれば、複数の確認作業が自動的に実施されるので、うっかりミスを防いで安全性の高いメールの送信が可能に。

また、顧客管理の自動化ツールも、ヒューマンエラーの軽減に役立ちます。たとえば、顧客情報と紐づけて送信先を正確に管理すれば、手入力によるミスが減り、誤送信のリスクの削減につながります。ツールをうまく活用して、ミスの起きにくい環境を整えましょう。

9. 配信チャネルを検討する

メールの誤送信を防ぐためには、使用する配信チャネルの選定が重要です。メール以外のチャネルを活用することで、誤送信のリスクを減らせるケースも少なくありません。

たとえば、社内連絡や小規模な案件であれば、チャットツールや専用のクラウドサービスを利用するのも効果的です。これらのツールは、送信範囲を限定できるため、誤送信を防ぎやすくなります。

また、LINE公式アカウントを使った一斉配信や、グループチャットでの情報共有は、入力作業が減る分、メールよりも誤送信のリスクを減らせます。LINEは対象者を条件で自動抽出できるシステム設計のため、誤送信が起こりにくく、ビジネスにおける迅速な連絡手段として有効です。

業務内容に応じて適切なチャネルを選ぶことで、誤送信のリスクを最小化しましょう。

メールの誤送信の事例

メールの誤送信が実際に発生した事例を通じて、その影響や問題点を具体的に見ていきましょう。

行政機関のメール誤送信で情報漏えい

2024年1月に、行政機関で業務上の緊急連絡が第三者に誤送信される事態が発生しました。

このヒューマンエラーにより、漏えいした個人情報は以下の通りです。

- 職員650名の公務メールアドレス

- 私人25名の電話番号

この事故の原因は、職員本人が私用メールアドレスを誤登録し、リモートアクセスによる業務対応を行っていたためです。業務時間外に、必要性があったためメールを一斉送信したところ、職員以外の宛先にも誤送信されていたことが発覚。

この事案に対しては、誤送信先への謝罪と削除依頼が行われましたが、応答はありませんでした。再発防止策として、私用メールアドレスの業務使用を禁止し、テレワーク環境の改善を進めています。また、漏えいした行政機関職員や私人への謝罪のため、手紙の送付が実施されました。

某銀行による8,000件以上の誤送信

某銀行は、2024年4月に送信したメールに関して、誤送信が発生したことを確認しました。対象のメールは、定期預金キャンペーンの告知に関する内容で、誤った宛先に送信されました。

このメールの誤送信により、8,386件の顧客の氏名の情報漏えいが発生。原因は、メールリストを作成する際に起きた誤作業であり、メール本文に誤った氏名が含まれる状態で送信したためです。発覚後、当行は誤送信された顧客に対して、速やかに謝罪とメールの削除依頼を行いました。

再発防止策として、今後、キャンペーン案内などのメールには「お客様氏名」を含まない方針で配信することを決定しています。

13,000件以上の学生情報流出

2024年5月、某大学で学生情報を含むマスターデータが誤って送信されたことが発覚しました。留学プログラムの参加者リストを作成する際、マスターデータのシートを削除せずに送信したことが原因です。

このヒューマンエラーにより、13,949名の氏名、学生番号、学年、国籍などの個人情報が、3校の協定校担当者に送信されました。

大学は、送信後速やかに情報の削除を依頼し、学生に対して謝罪と説明を行いました。再発防止対策として、個人情報管理の徹底と、送信前の確認作業の強化を実施すると言及しています。

メール誤送信のリスクとは

メールの誤送信は、一瞬のミスが取り返しのつかない事態に発展してしまうケースがあります。機密情報や個人情報が漏えいすることにより、以下のようなリスクを招いてしまうことも。

- 懲戒処分・解雇(クビ)

- 損害賠償請求

ここでは、具体的なデータをもとに、それぞれのリスク内容を解説します。

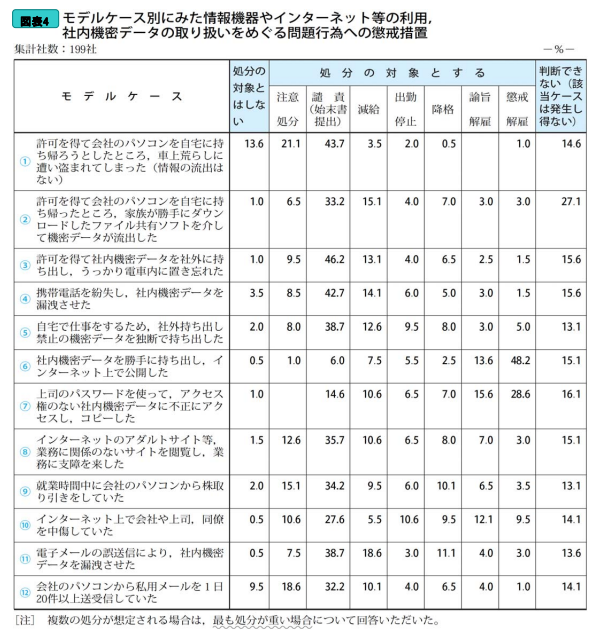

懲戒処分・解雇(クビ)される

メールの誤送信によるリスクは、単に信頼を失くすのみにとどまらず、懲戒処分や解雇といった重大な結果をまねく可能性があります。特に社内機密情報を誤って漏えいさせた場合、85.9%の企業が懲戒処分(減給や出勤停止などの制裁)を行うとしています。

また、3%の企業では懲戒解雇(クビ)の対象にもなり得ることが分かっています。

さらに、海外の事例では、2024年にサンフランシスコ地方検事局の元職員が、不適切な内容を誤送信したことで解雇されました。その後、元職員は不当な解雇であるとし、市を相手取り訴訟を起こしています。

このように、誤送信が引き起こす影響は、職場での地位やキャリアに致命的なダメージを与える可能性があるため、細心の注意が必要です。従業員一人の誤送信が企業全体の信用を揺るがします。

参考:ndtv「Attorney Sues San Francisco City After Losing Job Due to Accidental Racy 'Reply-All' Email」

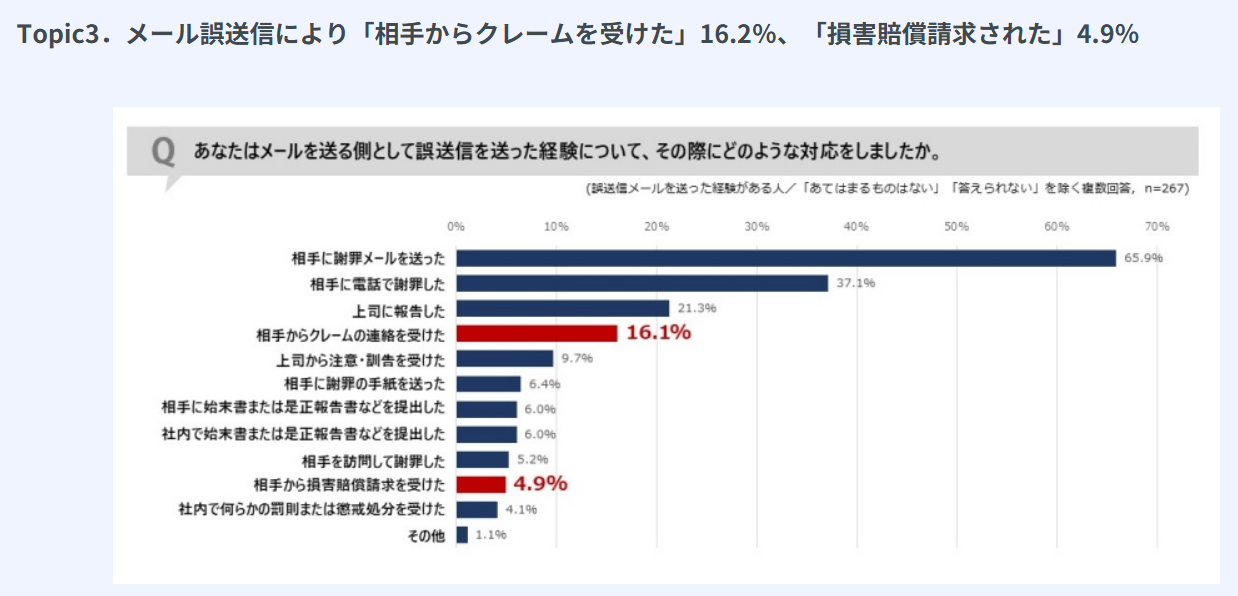

損害賠償請求される

メールの誤送信は、場合によっては損害賠償請求に発展する深刻なリスクをはらんでいます。サイバーソリューションズが実施した調査によると、誤送信の結果、実際に損害賠償を請求されたケースは4.9%にのぼります。

出典:サイバーソリューションズ株式会社【メール誤送信の実態調査2023】

たとえば、取引先企業の製品の提案書や原価データなどを誤って第三者に送信した場合、損害の補償を求められる事態も起こり得ます。損害額は内容によって大きく異なりますが、賠償責任が発生すれば企業にも社員にも大きな負担となるでしょう。

万が一の事態を防ぐためにも、日頃から送信前の確認や情報の取扱いには慎重に行う必要があります。

メールの誤送信防止におすすめのツール

メールの誤送信は、ちょっとした不注意で誰の身に起こってもおかしくありません。だからこそ、確認作業に頼るだけではなく、ツールの力を借りることが重要です。ここでは、誤送信を未然に防ぐために役立つ以下の3つのツールを、機能や特徴とあわせてご紹介します。

- Lメール

- Mail Defender

- CipherCraft/Mail 8

業務内容や社内体制に合ったツール選びの参考にしてください。

Lメール

「Lメール」とは、開封率の高いLINEとメールを組み合わせて、スムーズな情報連携を可能にする顧客管理ツールです。LINE公式アカウントの拡張ツールである「Lステップ」に新たに追加された機能で、2つのチャネルを一元管理できます。

たとえば、以下のような使い方が可能です。

| 1通目: | LINEでセミナーの開催を告知する |

| 2通目: | メールでセミナー内容の詳細を案内する |

| 3通目: | LINEでセミナーの申し込みリンクを送る |

「メールの誤送信のリスクを減らして、顧客管理を楽にしたい…」そんな悩みを解決してくれるツールこそが、Lメール。

- LINEを主軸にメールも一元管理でき、宛先の間違いが起こりにくい

- アクションに応じた自動配信設定が可能で、人為的なミスの軽減につながる

- LINEの詳細データを活用し、最適なタイミングでメールを送信できる

Lメールでは、LINEとメールの特性を活かし、顧客との柔軟なコミュニケーション設計が可能です。たとえば、メールが開封されなかった場合にLINEにメッセージを送るなど、段階的な配信フローを組むことで、誤送信だけでなく情報の見逃しも防止できます。

誤送信対策と効率的な顧客対応を両立させたい方にとって、Lメールは最適なツールといえます。

Mail Defender

「Mail Defender」は、誤送信対策や外部攻撃の防止、監査対応を一括で実現できる統合型のメールセキュリティツールです。既存のメール環境はそのまま、Microsoft 365やGoogle Workspaceとも連携できます。

- 送信メールの一時保留で、誤送信に気づいたら即キャンセルできる

- 添付ファイルを自動でURL化し、情報漏えいリスクを抑えられる

- 承認やキーワードチェックなど、企業ごとのルール設定が簡単に行える

多層的な対策で、ヒューマンエラーをしっかりガードしたい方におすすめの誤送信防止ツールです。

CipherCraft/Mail

「CipherCraft/Mail 7」は、送信前の再確認を自動で促すことで、ヒューマンエラーによるメール誤送信を未然に防ぐメールセキュリティツールです。特許出願中の機能も多数搭載し、オンラインストレージのリンクまでチェックが可能。

- 送信直前に誤送信防止画面をポップアップ表示し、再確認を徹底

- メール本文内のURLを検出し、ファイル送信時の注意喚起が可能

- リスクに応じて画面の表示有無を自動判別、慣れによるミスも抑制

見落としや操作ミスを防いで、徹底した誤送信対策をしたい方にぴったりのソリューションです。

各ツールの公式サイトで機能差や料金を比較検討しましょう。

【そもそも】メールは誤送信リスクが本質的に高い

メールは、その仕組み上、誤送信のリスクが非常に高いコミュニケーション手段といえます。なぜかというと、宛先のBCC/CCミスや、添付ファイルの選択ミスなど、すべてが「人の操作」に依存しているからです。

特に社外への送信では、たった一度のミスが個人情報の漏えいや企業の信用を大きく揺るがします。さらには、クビになったり損害賠償請求をされたりするリスクを考えると、メールに対する“過信”は非常に危険です。

ヒューマンエラーによる誤送信が、一人の社員の人生や企業の経営に大きな影響を与えかねません。「チェックリスト」や「ダブルチェック」などの対策はできますが、完全に誤送信を防ぐのは難しいのが現状です。

だからこそ、人の注意力に頼るだけでなく、自動化ツールのような仕組みでミスを防ぐ対策が、現代の情報管理において必須といえるでしょう。

LINEならヒューマンエラーが起きにくい理由

LINE公式アカウントは、メールと比べてヒューマンエラーが起きにくい設計になっています。というのも、メールのように毎回宛先を手入力する必要がなく、配信先を自動的にグループ化・管理できるためです。

ここでは、LINE公式アカウントが「人為ミス」を防ぎやすい理由や関連機能について、3つにわけて解説します。

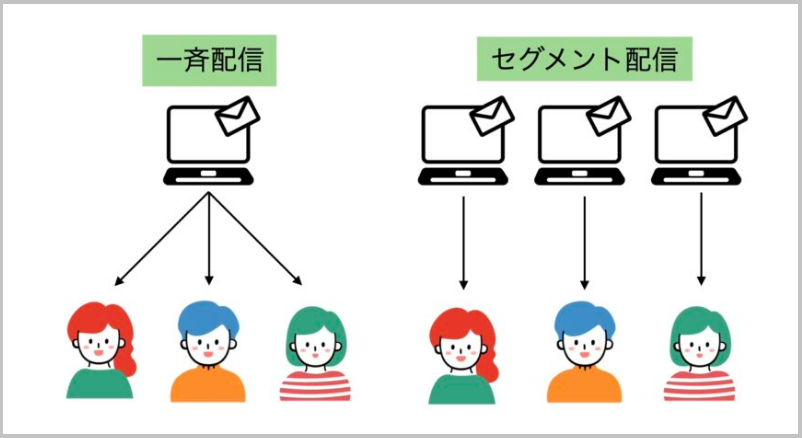

自動化された配信機能が使える

LINE公式アカウントでは、対象条件を絞って自動的にメッセージが送れるセグメント配信が使えます。この仕組みにより、配信時の宛先選択ミスや送信内容の誤りといった、ヒューマンエラーのリスクが大幅に軽減されます。

メルマガにもセグメント機能はありますが、宛先の手入力や選択が必要な面も多く、ミスが起きやすいのが実情です。その点、LINEは対象者を条件で自動抽出できるため、人に依存したミスを減らせます。

操作が直感的でミスを防ぎやすい構造

メールの場合、宛先や内容を一つずつ手入力するため、操作や確認作業にも時間がかかり、ミスがおきやすいのが特徴です。一方で、LINE公式アカウントは、操作画面がシンプルで直感的に使えることから、誤操作によるミスが起きにくい構造といえます。

実際、配信対象の選択もチェックボックスで簡単に設定でき、宛先の手入力は不要です。加えて、テンプレートを作成すれば、誤字脱字や内容ミスのリスクも最小限に抑えられます。

たとえば、「東京に住む30〜34歳の女性」など、エリアや年齢、性別などの対象者を絞って簡単に送信できます。

このように、LINE公式アカウントは直感的に操作しやすく、ミスが起こりにくい設計が魅力。そのため、メッセージ送信時に起こりやすいヒューマンエラーを、大幅に減らすことができます。

ステップ配信で顧客をスムーズに案内

顧客対応をすべて手動で行っていると、誤送信や返信漏れなどのヒューマンエラーが起きやすくなります。そこで役立つのが、複数メッセージをスケジュール通りに送れる、LINE公式アカウントのステップ配信機能です。

事前に配信のタイミングを設定して、メッセージを自動で送信できるため、対応漏れの心配がありません。

たとえば「友だち追加→挨拶→キャンペーン情報」のような流れも、全自動で設定することが可能です。ステップ配信を使えば、「もっと早いタイミングでキャンペーン情報を送りたかったのに…!」というミスがなくなります。

このようなLINE公式アカウントの自動化の仕組みをうまく活用することで、誤送信のリスクを大幅に減らせます。

ただし、すべてをLINEに任せるのではなく、以下のようなメールとの使い分けも重要です。

- メール:長文の案内や重要書類の送付

- LINE:カジュアルなやりとりや即時性が求められる連絡

メールをLINEに置き換えるのではなく、併用して効率的に顧客管理をするのがよい選択といえます。

Lステップでメッセージの誤送信リスクを軽減できる!

LINE公式アカウントの拡張ツールであるLステップを活用すれば、「社内で多発しているメッセージの誤送信を減らしたい…」そのような悩みを解消し、ヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減できます。

Lステップとは?

Lステップとは、LINE公式アカウントに特化したMA(マーケティングオートメーション)ツールです。顧客管理を自動化し、友だち追加から販売や予約までの流れを「見える化」できる多くの機能を搭載しています。

- メルマガの開封率が低すぎる…

- 顧客をもっと簡単に管理できたら…

- メールの誤送信が多い…

このような事業課題も、Lステップの機能を使えば、ワンストップで解決!ヒューマンエラーを減らせるほか、業務の効率化や売上の改善にもつながり、ビジネスの成長をしっかりと後押ししてくれるツールです。

メッセージの誤送信に役立つLステップの機能

誤送信をはじめ、ヒューマンエラーを防ぐために役立つLステップの機能を解説します。

セグメント配信による自動化フローで宛先選択ミスを防止

Lステップでは、条件分岐が設定できるセグメント配信が行えるため、友だちの行動や興味など細かな条件をもとに、配信対象を自由に指定できます。これにより、毎回手動で宛先を選ぶ必要がなくなるので、「うっかり配信ミス」といったヒューマンエラーを防ぎやすくなります。

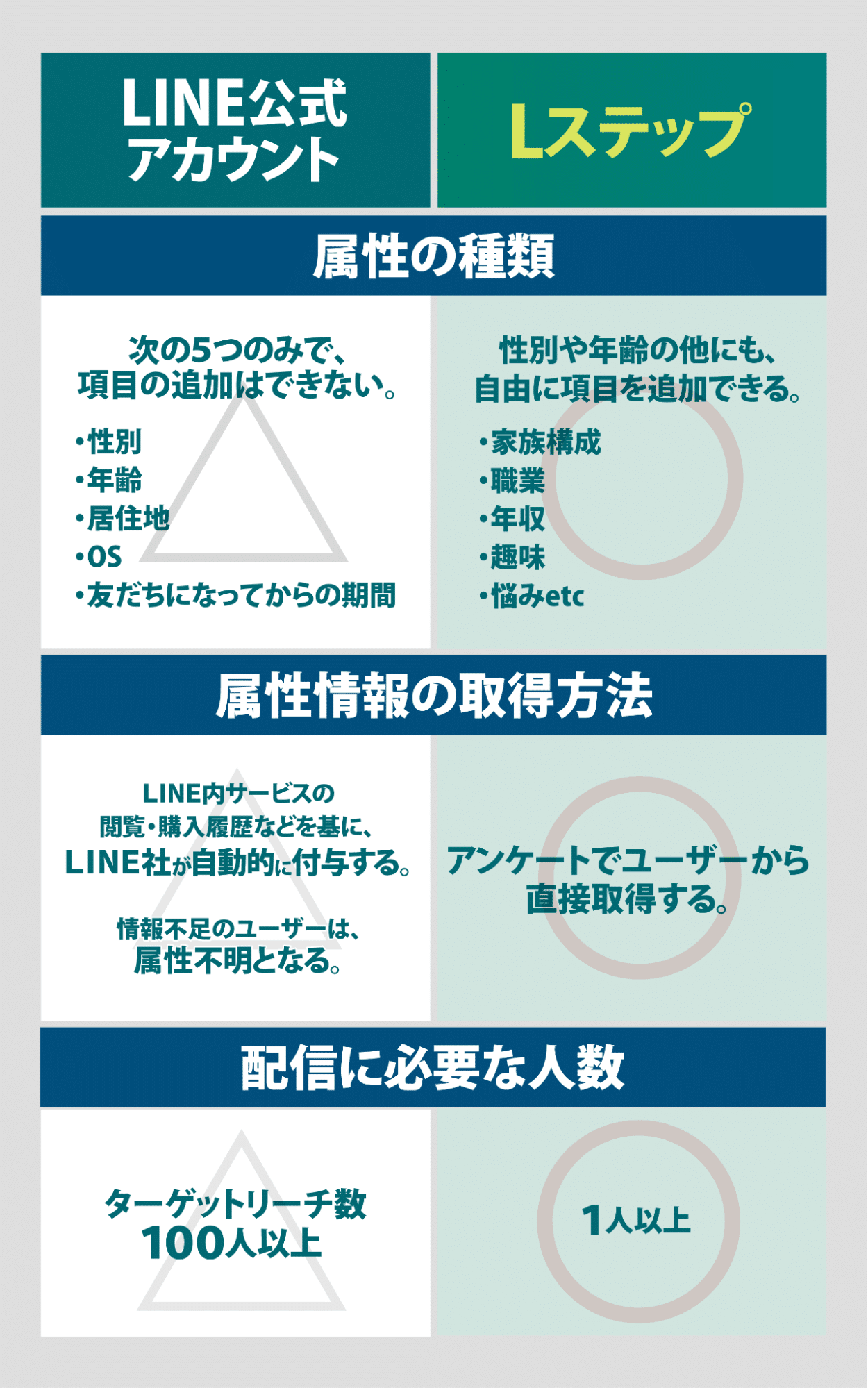

LINE公式アカウントにもセグメント配信(絞り込み配信)はありますが、Lステップほど細かな設定ができません。たとえば、ターゲットの属性に関して、以下のような違いがあります。

Lステップでは、「資料請求未対応&セミナー参加済み」などの複雑な条件でも、正確に対象者を抽出できることが特徴です。さらに、「カスタム検索管理」機能を使えば、こうした絞り込み条件を保存して再利用できます。

このように、セグメント配信の自動化フローを活用すれば、選択ミスや送信漏れなどのリスクを大幅に減らせます。

シナリオ配信で誤送信・返信漏れを防止

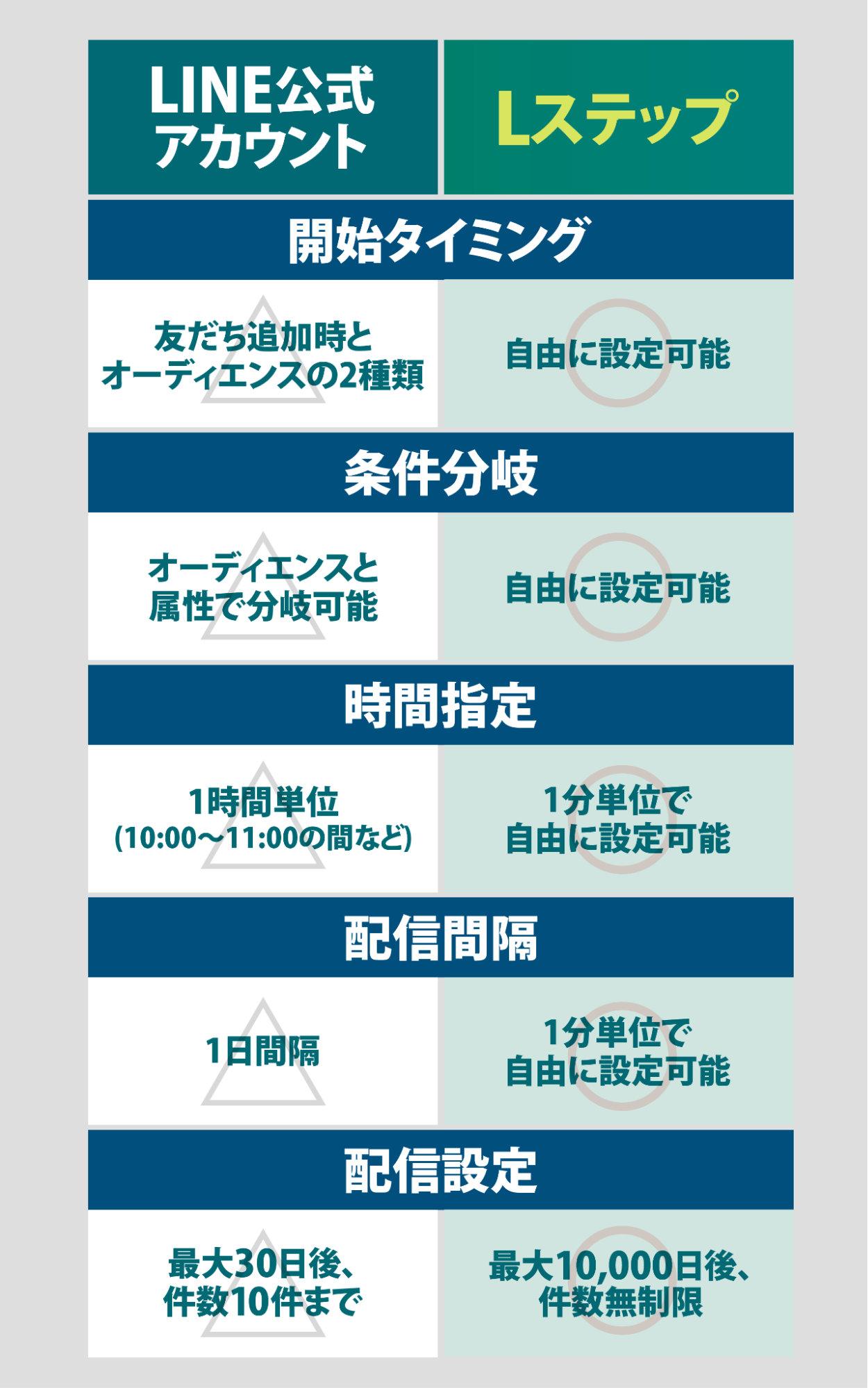

Lステップのシナリオ配信(ステップ配信)とは、登録済みのメッセージを事前に設定したタイミングで順番に自動配信できる機能です。これにより、対応漏れや送信ミスのリスクを軽減できます。

LINE公式アカウントのステップ配信との大きな違いは、開始のタイミングや時間の指定配信間隔などにおいて、Lステップのほうが自由な設定ができる点です。詳しくは、以下を参考にしてください。

たとえばLステップでは、以下のようなシナリオを設定することが可能です。

| 1通目: | 資料請求から3日後の19時30分にフォローメッセージを送信 |

| 【フォローメッセージ内のPDFをタップした人】

2通目: |

7日後の20時に個別相談の案内を送信 |

| 【フォローメッセージでアンケートに回答してくれた人】

2通目: |

7日後の20時に回答に基づいた活用事例を送信 |

| 【フォローメッセージに反応ががない人】

2通目: |

7日後の20時にフォローメッセージを再送信 |

また、Lステップ独自の強みとして、同じ日に同じ友だちに対して、2通以上の配信ができるという点もあります。具体的には、「7日後の13時」「7日後の20時」のように、時間を変えたアプローチが可能で、イベントやセミナーの前日などに効果的です。

これらの流れはすべて自動化できるため、「送るのを忘れていた…」という事態を防げます。

メッセージが事前に設計された通りに配信されるので、ヒューマンエラーに左右されない安定した対応が可能です。

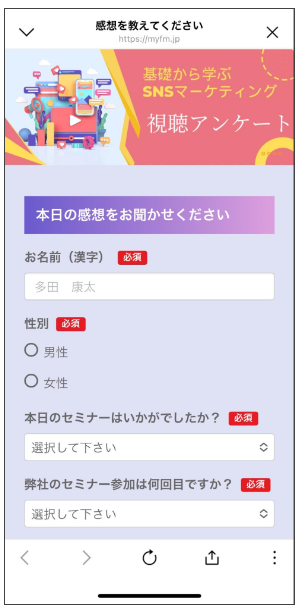

回答フォーム&タグ付けで入力ミスを防止

Lステップには、友だちにアンケートを取れる「回答フォーム」や入力内容を取得できる「タグ付け」機能があります。自動的に情報が保存されるので、手動で転記する必要がなくなり、入力ミスや管理漏れリスクの少ない顧客管理が可能です。

たとえば下記のようなアンケートフォームを作成し、回答をもとに「名前」や「参加回数」、「セミナーの感想」などのタグを取得すれば、正確な情報を管理できます。

LINE公式アカウントにもリサーチ機能がありますが、誰が何と回答したかはわからないため、その情報を活かして個別にカスタマイズした配信をすることはできません。

また、Lステップでタグ付けした情報は、配信内容の最適化にも活用できます。具体的には、「セミナー参加が2回目」の友だちには、より踏み込んだ成功事例や導入事例を案内するなど、関心度に合わせたアプローチが可能です。

個別対応のようなていねいさを保ちながら、情報の取得・管理・配信を自動化できる点がLステップの大きな強み。結果として、ヒューマンエラーの大幅な削減につながります。

メールの誤送信を防ぎ、正確な顧客対応を実現したい方は、ぜひLステップの操作性を体感してみてください。

とは?-300x200.jpg)

-1.jpeg)