人材獲得競争が激化し、従来の採用活動では優秀な人材の確保が難しくなっています。

そこで注目されているのが、マーケティングの考え方を採用活動に応用する「採用マーケティング」です。

この記事では、採用マーケティングの基本や活用すべきフレームワーク、すぐに真似できる成功事例を紹介します。

採用マーケティングの視点を取り入れ、良い人材を効率的に獲得しましょう。

目次

採用マーケティングとは

採用マーケティングとは、企業が求める人材を採用するために、マーケティングの考え方を活かす手法です。

お店が「どうすれば商品を選んでもらえるか」を工夫するように、企業も「どうすれば応募してもらえるか」を考えます。

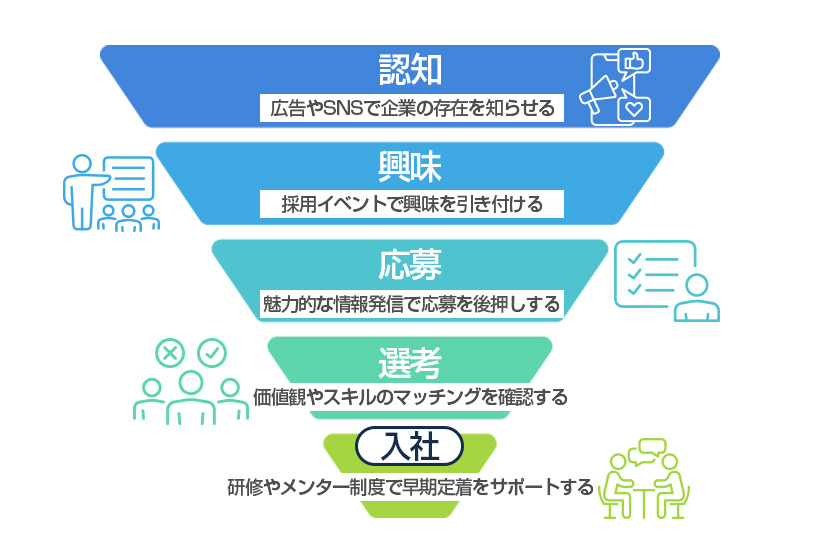

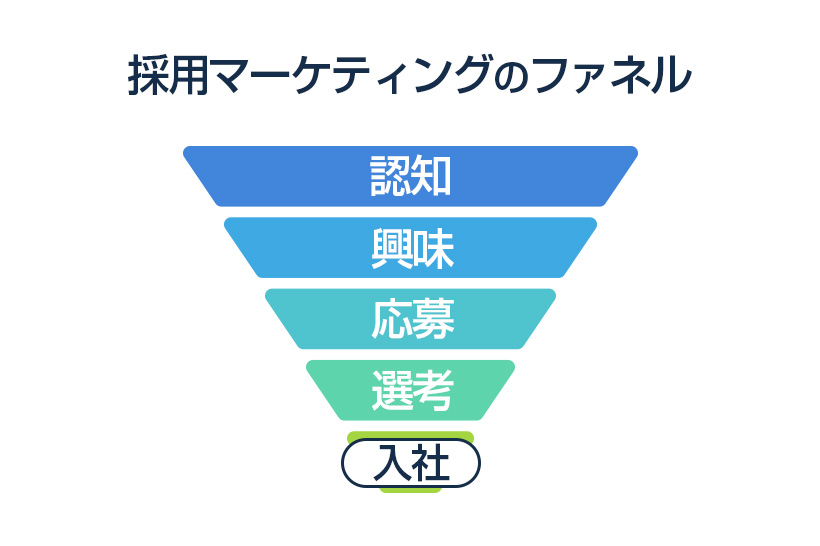

求職者が企業を知り、最終的に入社を決めるまでには、いくつかの段階があります。この流れを整理したものが「採用ファネル」です。

採用マーケティングでは採用ファネルを活用し、各段階で求職者が必要とする情報を的確に届け、行動を後押しするしくみを設計します。

応募から入社までの体験を丁寧に整えると、ミスマッチを防ぎ、長く活躍してくれる人材との出会いにつながります。

採用ブランディングとの違いとは?役割と考え方を比較

採用マーケティングが「入社につなげる導線設計」だとすれば、採用ブランディングは「企業の魅力の印象付け」です。

違いを以下にまとめました。

| 採用マーケティング | 採用ブランディング | |

| 目的 | 応募・入社まで導くしくみづくり | 「働きたい」と思ってもらう印象づくり |

| 内容 | 求職者の段階にあわせてアプローチする | 企業文化や考え方を伝える |

| 手法 | 各段階ごとに情報や体験を提供する | 一貫した情報発信でイメージをつくる |

| 効果 | 応募数や採用数など具体的な成果を出す | 長期的に企業イメージを定着させる |

社員インタビューやオフィス紹介の動画は、職場の雰囲気や価値観を伝える採用ブランディングの一環です。

そのようなコンテンツを通じて興味を持った求職者に対し、会社説明会の案内や選考情報を届ける取り組みが採用マーケティングにあたります。

採用ブランディングと採用マーケティングは連携が大切

採用マーケティングの成果を上げるには、企業の魅力を伝える採用ブランディングが土台になります。

たとえば、日頃から社員の活躍や働く環境を発信して関心を集めていれば、メールやSNSの情報にも耳を傾けてもらいやすくなります。

理想的なのは、採用ブランディングで「この会社いいかも」と感じてもらい、採用マーケティングで応募や入社へ自然に導く流れをつくることです。

両者をうまく組み合わせた運用で効果を高めましょう。

採用マーケティングが必要な3つの背景

採用マーケティングの必要性が高まっている理由は以下の3つです。

- 背景1|働く人が減っているから

- 背景2|会社が選ばれる時代になったから

- 背景3|新卒採用が早まっているから

時代の背景や採用状況の変化を把握すれば、人材を確保するためのポイントがわかります。

背景1|働く人が減っているから

年々、日本では働く人の数が減っています。

リクルートワークス研究所の「大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、2025年度の民間企業の求人総数は79.7万人でした。

一方で、民間企業への就職を希望した学生は45.5万人にとどまり、34.2万人分の求人が求職者数を上回る結果となっています。

パーソル総合研究所によると、2030年には644万人も人手が足りなくなるとされており、今後も人手不足の継続が予想されます。

背景2|会社が選ばれる時代になったから

転職のハードルが低くなり、求職者がニーズに合う会社を選びやすくなりました。

たとえば、求職者は以下の点を基準に選びます。

- やりがいのある仕事か

- 会社の雰囲気は良いか

- リモートワークは可能か

- プライベートと両立できるか

そのため、仕事内容や社員の人柄などの情報をわかりやすく伝え、働くイメージにつなげることが必要です。

入社前に企業への理解を深めれば、採用ミスマッチの防止にもつながります。

背景3|新卒採用が早まっているから

新卒採用の開始時期は、着実に前倒しされています。

ディスコの「キャリタス就活2025 学生モニター調査結果」によると、2025年卒業予定の学生の5人に1人(43.2%)は、大学3年生で内定を獲得していました。

また、住友林業や富士通、TOTO、楽天グループ、メルカリなど、1年を通して採用している企業も増えています。

従来の採用時期に合わせて広告を出す方法では、良い人材の確保が難しくなっています。早い段階から学生と関係をつくり、交流を長く続けることが大切です。

採用マーケティングで得られる4つのメリット

採用マーケティングを取り入れて、得られるメリットは以下の4つです。

- 欲しい人材からの応募が増える

- 早期退職を防げる

- 採用コストを抑えられる

- 潜在的な求職者への認知が広がる

それぞれくわしく解説します。

1.欲しい人材からの応募が増える

自社の魅力を的確に伝えれば、理想とする人材からの応募を引き寄せられます。

求職者は「自分に合った環境で働きたい」と考えており、価値観や働き方に共感できるかを重視します。

たとえば、エンジニア採用を目指すなら、使っている開発ツールや仕事の進め方を発信すると、志向が合う人に興味を持ってもらいやすいでしょう。

自社ならではの情報発信の継続で、採用ミスマッチを防ぎながら、求める人材との出会いが広がります。

2.早期退職を防げる

入社前に会社のリアルな姿を伝えると、入社後のギャップを減らし、早期退職のリスクを抑えられます。

エン・ジャパン株式会社の2024年の調査によると、約80%の就業者が入社後にギャップを感じ、そのうち約60%が「ギャップを感じて仕事を辞めたことがある」と回答しています。

たとえば社員インタビューで、仕事の魅力だけでなく課題に触れたり、職場の雰囲気を動画で紹介したりする方法が効果的です。

会社説明会では、楽しさと大変さを同時に伝えると、求職者が納得して入社を決めやすくなります。

3.採用コストを抑えられる

求める人材からの応募が増えれば、採用の成功率が向上し、長期的な採用コストを抑えられます。

採用コストを削減できる理由は以下です。

- 良い人材からの応募が増え、採用効率が向上する

- ミスマッチ防止により、再採用コストが抑えられる

- 効果測定により、広告費を最適化できる

- 採用サイトやSNSコンテンツの再利用で作成費を抑えられる

とくに、社員の声を集めた記事や会社の成長を伝える動画は、長期的に活用できるため、費用対効果の高い手法といえます。

4.潜在的な求職者への認知が広がる

継続的に情報発信すると、企業の認知度が高まり、将来的な求職者へのアプローチにつながります。

たとえば、社員の成長ストーリーを定期的に紹介すれば、キャリアアップを目指す人材に注目されやすくなるでしょう。

また、会社の行事や日常の様子を発信すると、潜在的な応募者の関心を引きつけられます。

企業の魅力や親しみやすさが伝わる発信を重ねれば、「ここで働きたい」と思われるブランドイメージを築き、採用競争で優位に立てます。

新卒・中途で異なる採用マーケティング手法

新卒と中途採用では、求職者が企業に求める情報や関心のポイントが異なります。

たとえば、以下の違いがあります。

| 採用対象 | アプローチのポイント | 求職者が重視する点 |

| 新卒採用 | 共感や体験を重視し、早期から関係を築く | 企業の価値観やカルチャーに共感できるか |

| 中途採用 | 専門性やキャリアパスを明確に伝える | キャリアアップのチャンスや具体的な役割について |

新卒と中途の違いを踏まえた手法を使えば、求める人材を効率的に採用できます。

新卒向け採用マーケティング手法|共感と体験で関係を築く

新卒採用では、共感やリアルな体験を通じて、早期から信頼関係を築くことが大切です。

最近の学生は、企業規模や待遇だけでなく「自分らしく働けるか」を重視しています。

具体的な施策として、以下が挙げられます。

- オンライン職場見学や1Day仕事体験の実施

- 社員の成長ストーリーをTikTokやInstagramで発信

- 若手社員とのランチ会や座談会の開催

- 大学と連携した業界研究イベントの企画

1・2年生向けのプログラムを展開し、早い段階から段階的に関係を深めていく戦略が有効です。

中途向け採用マーケティング手法|専門性と将来像を伝える

中途採用では、専門性とキャリアの展望を具体的に伝える必要があります。

給与や待遇だけでなく、経験を活かせる環境や成長機会に注目する傾向が強いためです。

たとえば、以下の施策が効果的です。

- 社内の専門家による業務ノウハウの発信

- 業界セミナーや専門誌を通じた情報提供

- 社員の日常やプロジェクト紹介をSNSで共有

- 業務改善や柔軟な働き方の具体例を発信

また、副業からの正社員登用や業界勉強会の開催など、新しい接点づくりも有効です。今すぐ転職を考えていない人材とも継続的な接点を持つと、将来的な採用につながります。

採用マーケティングの進め方6ステップ

採用マーケティングを正しく導入すれば、自社に合う人材を効率よく採用できます。

ここでは、採用活動を戦略的に進めるための6ステップを紹介します。

- 自社の魅力や強みを明確にする

- 採用したい人物像を具体的に設定する

- カスタマージャーニーや採用ファネルを設計する

- 各段階に応じた発信手段を選定する

- 関心を引くコンテンツを作成・発信する

- データをもとに効果を検証し、施策を改善する

それぞれのポイントを見ていきましょう。

1.自社の魅力や強みを明確にする

まずは、自社の魅力を正確に把握する必要があります。経営理念や事業内容を見直し、他社にはない強みを洗い出しましょう。

具体的には、以下の視点で特徴を整理するとわかりやすくなります。

- 企業文化や価値観

- 事業の特徴や将来性

- 職場環境や働き方

- 社員育成やキャリアアップの支援体制

- 給与体系や福利厚生

特徴を整理すると、求職者にアピールすべきポイントが明確になります。

のちほど紹介する各種フレームワークを活用すれば、より体系的な分析が可能です。

2.採用したい人物像を具体的に設定する

つぎに、自社にとって理想の人材像を具体的に定めましょう。抽象的な表現に留めず、求めるスキルや価値観を掘り下げることが重要です。

たとえば、「コミュニケーション能力が高い」だけでなく「お客様の課題を引き出し、解決策を提案できる人材」といった具合に具体化します。

さらに、求める人材の価値観や行動パターンを掘り下げれば、求人を出す場所や効果的なアプローチを選びやすくなります。

明確なターゲット像を持つと、採用チーム全体で理想の人材のイメージを共有できる点もメリットです。

3.カスタマージャーニーや採用ファネルを設計する

企業との出会いから入社までの流れを可視化すると、効果的な施策を打ち出せます。

この流れはカスタマージャーニーと呼ばれ、段階ごとの行動や心理を整理したものが「採用ファネル」です。

たとえば、以下の段階で構成されます。

- 認知:広告やSNSで企業の存在を知らせる

- 興味:採用イベントで興味を引き付ける

- 応募:魅力的な情報発信で応募を後押しする

- 選考:価値観やスキルのマッチングを確認する

- 入社:研修やメンター制度で早期定着をサポートする

各段階の心理や行動に合わせて設計すれば、途中離脱を防ぎ、応募から入社までの流れがスムーズになります。

4.各段階に応じた発信手段を選定する

採用ファネルの各段階に応じて適切なチャネルを選ぶと、スムーズな応募・入社につながります。

まずは認知拡大を狙い、目に留まりやすいSNSを活用するのがおすすめです。興味を持った求職者には、YouTubeや採用サイトを通じて、企業理解を深める情報を届けましょう。

応募意欲が高まったら、カジュアル面談や説明会を用いて、行動を後押しするのが理想です。

以下に、各段階で活用できる代表的なチャネルをまとめました。

| 採用ファネルの段階 | 有効なチャネル | 特徴 |

| 認知 |

|

幅広い層に届きやすく、スクロール中に自然と目に留まる |

| 興味 |

|

くわしい情報を伝え、働くイメージや企業理解を深めやすい |

| 応募 |

|

応募までの導線が明確で、行動につなげやすい |

| 選考 |

|

気軽な接点をつくり、応募者との相互理解を深める |

| 入社 |

|

不安を解消し、スムーズな入社と定着につなげる |

※新入社員が早く会社に馴染み、活躍できるよう支援する研修やメンター制度の取り組み

求職者の情報収集スタイルはさまざまです。複数チャネルを組み合わせ、接点を広げましょう。

5.関心を引くコンテンツを作成・発信する

適切なチャネルを選んだら、求職者の関心を引くコンテンツを発信しましょう。

SNSでは、職場の雰囲気や社員の日常を伝える写真や動画が効果的です。働くリアルな姿を見せると、親しみや共感を生み出せます。

採用サイトでは、具体的な仕事内容や先輩社員の体験談など、入社後のイメージをより明確に伝える情報が有効です。

コンテンツ制作は自社で行うほか、専門家に依頼する選択肢もあります。予算や目的に合わせ、無理なく続けられる体制を整えましょう。

6.データをもとに効果を検証し、施策を改善する

採用活動の効果を高めるには、施策の成果をデータで振り返り、改善につなげることが不可欠です。

たとえば、採用サイトのアクセス数や説明会の参加率、選考通過率をチェックすれば、課題が明確になります。

また、どの情報が響き、どこで離脱が起きたかを分析すると、次に打つべき施策が見えてきます。

感覚に頼らず、数値で改善点を把握しましょう。分析を重ねれば、採用マーケティングの精度が高まります。

採用マーケティングのフレームワーク3選

採用を戦略的に進めるには、効果的なフレームワーク(考え方)の活用も欠かせません。

代表的なフレームワークは、以下の3つです。

- ペルソナ分析で理想の人材像を描く

- 3C分析で採用市場を理解する

- 5A理論で応募を促進する

フレームワークを使えば、感覚に頼らない戦略的な採用活動を進められます。

ペルソナ分析で理想の人材像を描く

ペルソナ分析は、採用したい人物像を具体的に描き出す手法です。

年齢や経験だけでなく、「休日に技術書を読む」「将来はマネジメントに挑戦したい」など、ライフスタイルや価値観まで細かく設定します。

詳細な人物像を共有すれば、ターゲットに響く求人情報やPR施策を設計しやすくなり、採用活動の精度が高まります。

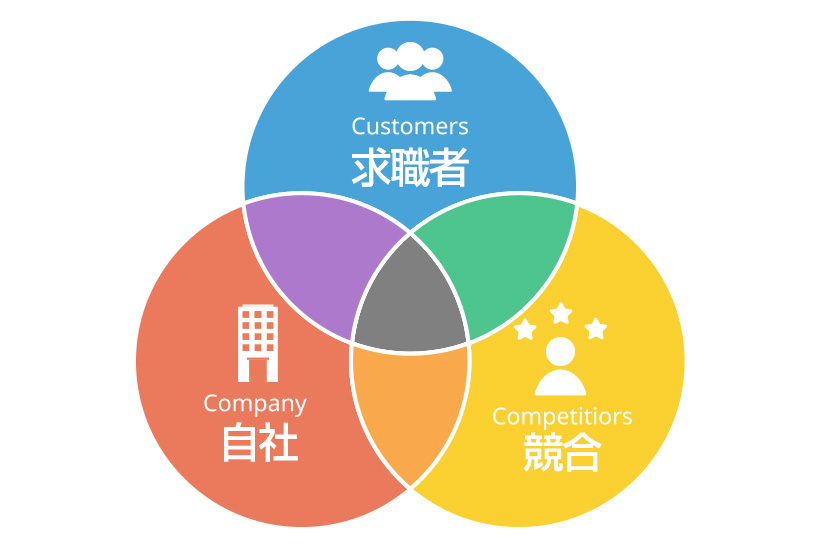

3C分析で採用市場を理解する

3C分析は、採用市場における自社の立ち位置をつかむためのフレームワークです。

「求職者」「競合」「自社」という3つの視点から整理すると、採用戦略を立てやすくなります。

| 分析の視点 | 主なチェックポイント | 具体例 |

| Customer(求職者) |

|

|

| Competitor(競合) |

|

|

| Company(自社) |

|

|

社員アンケートやカジュアル面談で得たリアルな声を分析に活かせば、自社ならではの魅力を磨き上げられます。

5A理論で応募を促進する

5A理論は、求職者が意思を決定するまでの道筋を5段階に分け、それぞれに合った施策を展開する考え方です。

以下に、各段階に応じた施策の例をまとめました。

| 順序 | 段階 | 効果的な施策例 |

| ① | Aware(認知) | 求人広告・SNS発信・イベント出展などで企業を知ってもらう |

| ② | Appeal(関心) | 社員インタビューや企業理念の発信で興味を引く |

| ③ | Ask(検討) | 説明会やQ&Aページで情報提供し、不安を解消する |

| ④ | Act(行動) | 応募のしやすさやフィードバック対応で行動を後押しする |

| ⑤ | Advocate(推奨) | 内定者交流や紹介制度を通じて、ポジティブな拡散を促す |

どの段階で離脱が多いかを見極めて対策すると、応募率の向上にもつながります。

採用マーケティングにはLINEの活用がおすすめ

採用活動を効率的に進めたいなら、LINEの活用が効果的です。

国内での月間アクティブユーザーは9,900万人(2025年6月時点)を超え、日常的な連絡手段として定着しています。

企業が「LINE公式アカウント」を開設すれば、友だち追加した求職者に向けて、選考案内や説明会情報を直接届けられます。

メールとは異なり、QRコードやURLクリックだけで登録できるため、初期離脱が起きにくい点が特徴です。

メッセージの開封率が高く、自社調査では約60%という結果が出ています。

実際に、日本生命やニトリも新卒採用でLINEを活用し、若手人材との接点づくりに役立てています。

とくに若年層には、慣れ親しんだツールで情報を届けることで、親近感や安心感を持ってもらいやすくなるでしょう。

Lステップを活用した採用マーケティングの成功事例

LINEを活用した採用マーケティングをさらに強化するなら、LINE公式アカウント専用の拡張ツール「Lステップ」が便利です。

ここでは、Lステップの活用で採用に成功した事例を紹介します。

採用業務の工数を5分の1に激減!イベント会社の事例

イベント企画・運営を手がける「株式会社ライドエンターテイメント」は、LINEを活用したアルバイト採用で課題を抱えていました。

参加希望者の確認や個人情報の収集に多くの時間を要し、採用担当者が1日中対応に追われていたのです。

しかし、Lステップを導入したことで業務の効率化が進みました。主な改善点は以下です。

- 個人情報登録フォームの自動送信による情報収集の完全自動化

- 求人情報の一斉配信

- ボタン形式のアンケートで参加希望者を簡単に把握

- タグ機能の活用で採用者・不採用者に一括連絡

- 年末調整用の個人情報を自動収集

採用業務の工数は5分の1に削減され、特定の担当者への業務の集中もなくなりました。

ダイレクト採用を実現!内科クリニックの事例

「そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニック」では、医療機関での採用課題をLステップで解消しています。

開院前からLINEを活用し、クリニックに興味を持つ求職者と直接コミュニケーションを取るしくみを構築しました。

さらにSNSでクリニックの魅力を発信し、共感した求職者がLINEに登録する流れを確立。

これにより、求人サイトや人材紹介会社を使わずに、LINE経由でのダイレクト採用を実現しています。

採用コストを削減し、クリニックの理念に共感する人材を効率よく採用できるようになりました。

LINE経由で内定率9.3%を実現!リノベーション会社の事例

リノベーション会社「ecohouse(エコハウス)」では、Lステップを活用し、採用活動の効率と成果を改善しました。

これまで、大手求人サイト経由では227名の応募者に対し内定者は2名(0.9%)にとどまっていました。

しかし、LINEを活用したアプローチに切り替えた結果、118名の応募者から11名(9.3%)が内定に至っています。

LINEでは、説明会の申込者に対し、以下のコンテンツを自動配信しました。

- 社長からの動画メッセージ

- 社員の年齢や血液型のデータ紹介

- 説明会で提供される弁当の写真

こうした発信が求職者との距離を縮め、説明会のキャンセル率は85%から42%に改善。採用担当者の負担も軽減されました。

また、運用はLINE公式アカウントとLステップの月額利用料のみで完結し、求人サイト掲載と比べて採用コストの削減にもつながっています。

Lキャストとの連携で説明会や研修を自動化しよう

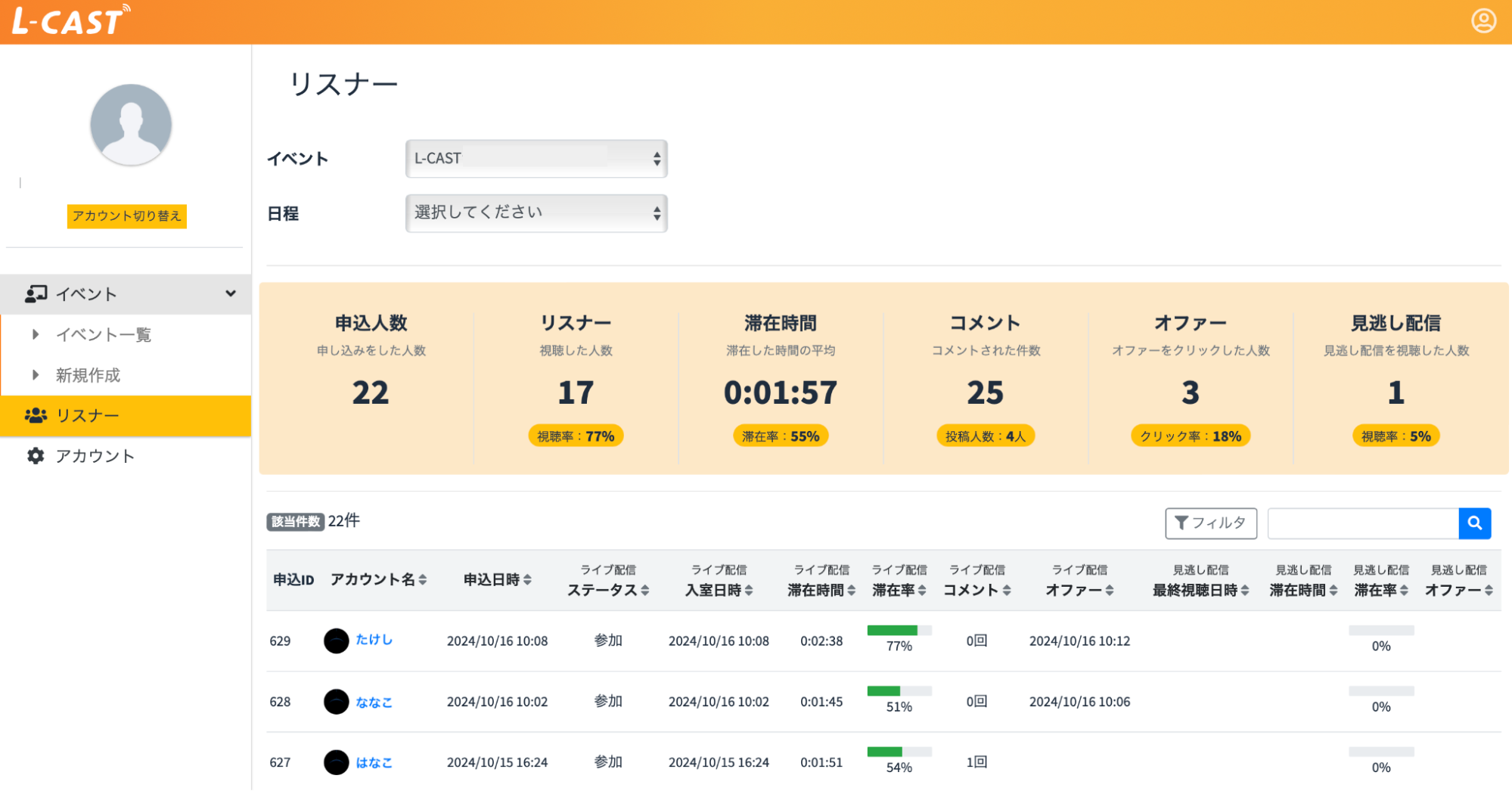

「L-CAST(エルキャスト)」は、LINE上で説明会や研修を自動配信できるオートウェビナーツールです。※Lステップとの組み合わせにより利用可能

オートウェビナーとは、ウェブ上で行うセミナーを自動で配信するしくみです。録画済みの動画を活用すれば、日程の調整なしに、求職者や社員へ必要な情報を届けられます。

申し込みページの作成、リマインド配信、当日の案内、参加後のフォローまで、一連の流れを自動化できる点も特徴です。

学生の利用率が高いLINEを活用すると、求職者が手軽にアクセスしやすくなり、参加率の向上にもつながりやすいでしょう。

また、研修への活用も効果的です。L-CASTでは「誰が・いつ・どの動画を・どれだけ見たか」を把握できるため、進捗確認に役立ちます。

Lステップの回答フォームを組み合わせれば、動画の内容に沿った理解度テストも実施可能です。

説明会や研修の運用を自動化し、採用担当者の負担を軽減しながら、参加者にとってもスムーズな体験を提供できます。

Lステップの活用で、入社後の研修を自動化した事例はこちらをご覧ください。

採用マーケティングで理想の人材と出会おう

採用マーケティングは、企業の魅力を戦略的に発信し、求める人材との出会いをつくるための手法です。

従来の「待ちの採用」から一歩踏み出し、企業側から働きかける姿勢が求められています。

まずは、自社の強みを明確にし、採用したい人物像を具体的に描きましょう。それにより、無駄のないターゲティングが可能になり、応募者とのミスマッチも減らせます。

さらに、LINEなどのコミュニケーションツールを活用すると、情報発信や選考の案内、内定後のフォローまでを効率化できます。

スピーディーで双方向なやり取りが、企業への信頼感や応募意欲にもつながるでしょう。

変化の激しい時代だからこそ、採用活動にも柔軟な発想が欠かせません。採用マーケティングを取り入れて、企業と価値観の合う理想の人材を惹きつけましょう。

-1.jpeg)