ウェビナーをアーカイブ配信して、もっと多くの人に届けたい!

ウェビナー(オンラインセミナー)とは、インターネットを通じて開催されるセミナー形式の配信です。

録画した動画を活用するアーカイブ配信なら、当日参加が叶わなかった人も好きな時間に視聴でき、リード獲得や認知拡大にもつながります。

本記事では、ライブ配信との違いやアーカイブ配信のメリット・デメリット、さらに配信に適したおすすめツールをわかりやすく詳しく解説します。

これからウェビナーを始める方はもちろん、既存の配信をもっと活かしたい方も、ぜひ自社の集客や販促戦略に役立ててください。

目次

ウェビナーアーカイブとは

ウェビナーのアーカイブ配信とは、ライブ形式のウェビナーが終了した後、その録画を視聴者が好きな時間に視聴できるように再配信する仕組みです。

当日に都合がつかず参加できなかった人も、あとから内容を確認できるため、多くの人に情報を届けやすくなります。

また、参加者がセミナーの内容を繰り返し見返せる点もアーカイブの大きな特徴です。

複雑な説明や手順が多いセミナーでは、何度も視聴することで理解を深め、実務に活かしやすくなります。

具体的には

- 社内研修の動画を復習して業務理解を深めたい場合

- 新商品紹介のセミナーで細かい仕様を何度もチェックしたい場合

- 資格取得に向けた学習セミナーを何度も見直したい場合

などです。

アーカイブ配信の活用により、参加者の理解促進だけでなく見逃した人へのフォローや繰り返し視聴の機会も提供でき、ウェビナー全体の効果をさらに高められます。

ライブ配信との違い

ライブ配信とは、リアルタイムで映像や音声を届けながら、視聴者と双方向のコミュニケーションができる配信方法です。

YouTubeやInstagramのライブ配信、Zoomウェビナーなどのプラットフォームでは、チャットやコメント欄を通じて視聴者同士や配信者との交流が活発に行われています。

しかしライブ配信は、視聴者は配信日時に合わせてスケジュール調整が必要で、急な予定変更や時間の都合が合わないと参加が難しい場合もあります。

また、生放送のため配信のやり直しができません。

通信環境や機材トラブルなどによって、配信品質に影響が出るリスクも伴います。

一方アーカイブ配信は、ライブに参加できなかった人も視聴でき、情報提供の機会を大幅に広げられます。

録画データを活用するため、トラブルのリスクを最小限に抑えられる点も魅力です。

配信の目的やターゲットに応じて、ライブ配信とアーカイブ配信を使い分けると、より多くの視聴者にリーチでき、効果的な情報発信が可能になります。

ウェビナーアーカイブ配信の種類と特徴

ウェビナーのアーカイブ配信には、大きく分けて「ダウンロード配信」と「オンデマンド配信」の2つの手法があります。

それぞれ視聴方法やメリット・デメリットが異なり、目的や視聴者の環境に合わせて適切な配信方法を選ぶことが重要です。

ダウンロード配信

ダウンロード配信は、ウェビナーの動画ファイルを視聴者が自分のパソコンやスマートフォンなどのデバイスに保存して視聴する方法です。

この方式の大きな特徴は、一度動画をダウンロードしてしまえば、インターネットに接続していなくても何度でも視聴できる点にあります。

通勤中や移動中のように、ネット環境が不安定な場所でもスムーズに再生できます。

ただし、動画ファイルは高画質の場合ファイルサイズが大きくなりやすく、視聴者のデバイスに十分な空き容量が必要となる点は注意です。

また、動画ファイルがデバイス内に残るため、セキュリティ対策も欠かせません。

具体的には、ダウンロード前のログインや会員認証、限定的なダウンロードリンクの発行など、配信管理に細かな工夫が求められます。

オンデマンド配信

オンデマンド配信は、編集済みのウェビナー動画をインターネット上のサーバーにアップロードする配信方法です

視聴者はウェブブラウザや専用アプリから、いつでも好きなタイミングで視聴できます。

YouTubeやVimeo、専用の動画配信プラットフォームなどが代表的で、動画の公開が簡単で視聴もしやすい点が大きな魅力となっています。

この方式は動画をダウンロードする必要がなく、端末の容量を気にせず視聴できるのが特徴です。

さらに、配信者側は再生期限や視聴可能期間の設定、アクセス解析による視聴状況の把握など、細かな管理が可能です。

一方で、インターネット環境が必須なので、通信が不安定な場所では再生に支障が出る場合があります。

また、長時間の視聴は通信量が多くなるため、利用環境に応じた配慮が必要です。

ウェビナーアーカイブ配信のメリット・デメリット

ウェビナーのアーカイブ配信には、効果的に活用するために理解しておきたいメリットとデメリットがあります。

それぞれの特徴を押さえることで、戦略的に活用しやすくなります。

ウェビナーアーカイブ配信のメリット

ウェビナーのアーカイブ配信の主なメリットは以下の通りです。

- 視聴者や視聴回数を増やせる

- クオリティの高い配信ができる

- コンテンツを二次活用できる

視聴者や視聴回数を増やせる

アーカイブ配信は「好きなときに視聴できる」という柔軟性が最大の強みです。

ライブ配信では時間が合わず参加できない層にもリーチでき、通勤中や休憩時間などスキマ時間での視聴も可能になります。

さらに魅力的なウェビナーであれば、何度も繰り返し再生されることで、視聴回数の増加も期待できます。

加えて英語や中国語など多言語字幕を追加すれば、国内外の幅広い視聴者へ届けられ、グローバル展開の一環としても有効です。

これにより、単発の配信では終わらず、中長期的に価値を発揮するコンテンツ資産となります。

クオリティの高い配信ができる

アーカイブ配信は、編集の自由度が高いため、高品質のコンテンツが提供できます。

たとえば不要な部分やトラブルシーンをカットしたり、見やすいテロップや図解、追加映像を挿入したりとわかりやすい工夫が可能です。

こうした工夫により、視聴者は重要なポイントを把握しやすくなるだけでなく、全体のテンポも改善され、最後まで飽きずに視聴しやすくなります。

さらに、クオリティの高いアーカイブ動画はブランドイメージをより良く見せる効果があります。

魅力的なアーカイブ配信は、商品やサービスへの関心を深め、見込み顧客の購買意欲を引き上げる有効なマーケティングツールとなるでしょう。

コンテンツを二次活用できる

アーカイブ動画は、再配信以外にも幅広い二次活用が可能です。

たとえば販売実績の多いウェビナーであれば、成約に至らなかった見込み客に再送して関心を高めたり、社内研修や営業資料として利用したりできます。

さらに、ウェビナー内容を提案資料やブログ記事、ソーシャルメディア投稿へと転用するなど、活用法は多岐にわたります。

ウェビナー内容を文字起こしして記事化すれば、SEO対策にもつながり、検索からの新規流入も見込めるでしょう。

こうした多面的な活用は、制作コストを抑えながら成果を最大化する手段として非常に有効です。

ウェビナーアーカイブのデメリット

ウェビナーアーカイブ配信のデメリットには、下記の点が挙げられます。

- 視聴者のリアルな反応が見えづらい

- 視聴者のモチベーションが維持しにくい

- ライブ配信の参加が減る可能性がある

視聴者のリアルな反応が見えづらい

アーカイブ配信の大きな課題のひとつが、視聴者のリアルタイムの反応が把握しにくい点です。

ライブ配信であればチャットやコメント、アンケートなどで視聴者と直接やり取りができ、反応をもとに内容の補足や修正も可能です。

しかしアーカイブ配信では、視聴者が好きなタイミングで動画を視聴するため、即座に双方向のコミュニケーションが取れません。

特にセミナーなど質疑応答が重要な場面では、リアルタイムで質問を受け付けられないため、参加者の理解度や満足度を把握しにくい側面があります。

こうした点から、アーカイブ配信では視聴者との距離感が遠くなりがちで、リアルタイム配信に比べて双方向性が弱くなる傾向があります。

視聴後に質問や感想を送れるフォームの用意や、別途ライブで質問を受け付けるといった、視聴者とのコミュニケーションを補う工夫が欠かせません。

視聴者のモチベーションが維持しにくい

アーカイブ配信は視聴者が自分のペースで視聴できる反面、ライブ配信に比べてモチベーションの維持が難しいという課題があります。

特に長時間の動画では、途中で視聴が中断されたり、最後まで見てもらえなかったりするケースも少なくありません。

また、ライブ配信のように運営者や他の視聴者とコミュニケーションをとる機会が少ないため、孤立しやすい環境になりがちです。

こうした状況は、視聴意欲の低下につながります。

そのため、配信者は動画の構成を工夫したり、見どころをまとめた短いダイジェスト動画を用意したりと、視聴者の集中力を保つ仕掛けが必要です。

さらに、チャット機能やコメント欄での意見交換や、メールで理解度を確認しながらのフォローアップなど、視聴意欲を高める取り組みも効果的です。

ライブ配信の参加が減る可能性がある

アーカイブ配信を事前に告知すると、時間の制約があるライブ配信の参加者数が減少するリスクがあります。

視聴者は「後からいつでも見られるなら、わざわざリアルタイムで視聴しなくてもいい」と考えがちだからです。

そのため「リアルタイムで質問ができる」「その場限りの特別な情報や限定コンテンツが得られる」といったライブ配信ならではのメリットを伝えることが重要です。

一方、「ライブ配信で得た情報の深掘りや復習にはアーカイブが最適」という案内により、両方の視聴を自然に促せます。

ライブのリアルタイム性や限定感、アーカイブの利便性を活かした多角的なアプローチが効果的です。

おさえておきたい!ウェビナーアーカイブ配信3つのポイント

ウェビナーのアーカイブ配信は、多くの視聴者に情報を届けられる有効な手段です。

しかし、単に録画した動画を公開するだけでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。

ウェビナーアーカイブをより効果的に活用するために、おさえておきたい3つのポイントをご紹介します。

わかりやすい編集を心がける

ウェビナーのアーカイブ配信では、視聴者が自分のペースで動画を視聴するため、編集の工夫が欠かせません。

編集の際には、次の点を意識しましょう。

- 話のテンポが悪い部分や間延びした箇所はカットする

- 聞き取りづらい発言にはテロップで補足する

- 映像や図解を挿入して視覚的に理解しやすくする

- 音声の音量レベルを均一に調整する

- BGMや効果音を適度に入れる

こうしたメリハリのある構成や編集によって、視聴者は集中力を維持しやすくなります。

さらに、動画の冒頭にウェビナーのポイントや得られるメリットを簡潔にまとめたオープニングを挿入すると、興味を引き付ける効果が高まります。

視聴期限を設定する

アーカイブ配信は「いつでも好きな時に視聴できる」利便性がある一方で、視聴が後回しにされやすいという課題があります。

配信期間を限定し、視聴期限を設けると効果的です。

期限を設定すると、視聴者は「今見なければならない」という意識が強まり、確実な視聴促進につながります。

また、期間終了後に動画を削除することで、常に新鮮なコンテンツを提供している印象を与えられ、ブランドイメージの向上にも役立ちます。

さらに、有料会員限定の公開設定を活用すれば、コンテンツの希少価値を高められ、収益化にもつながります。

こうした視聴期限の設定は、視聴を促しつつコンテンツの価値を保つための大切なポイントです。

著作権や肖像権に注意する

ウェビナーのアーカイブ配信を行う際は、著作権や肖像権の管理に細心の注意を払う必要があります。

特に、背景に映り込む企業のロゴやスライドの画像、使用したBGMや効果音は、著作権トラブルが起きやすい部分です。

これらを使う際は、権利者の許可を得るか、フリー素材を利用するなど適切な対策をとりましょう。

また、参加者の顔や名前が映る場合は、無断で使用するとトラブルに発展するリスクがあります。

著作権や肖像権を侵害すると法的責任を問われる場合もあるため、配信前に確認と承諾を必ず取ることが大切です。

Zoomウェビナーのアーカイブ配信方法

Zoomウェビナーは、多くの視聴者に向けて高品質なオンラインセミナーを配信できる人気のプラットフォームです。

参加者として利用したことがある方も多いのではないでしょうか。

ここでは、主催者視点でZoomウェビナーを開催し、その録画データを活用してアーカイブ配信を行う手順についてご紹介します。

アーカイブ配信の流れ

Zoomでウェビナーを録画し、その録画を使ってアーカイブ配信を行う方法はいくつかあります。

今回は、録画データをYouTubeなどの動画配信サービスにアップロードして配信する手順を詳しく解説します。

1. Zoomでの録画

- ウェビナー開始前に、Zoomの画面下部にある「レコーディング」ボタンをクリックし、「クラウドにレコーディング」を選択して録画を開始。

- ウェビナー終了後、再度「レコーディング」ボタンをクリックし、録画を停止する。

2. レコーディングデータのダウンロード

Zoomウェビナーのホーム画面から「レコーディング」を選択し、公開したい動画をクリックしてダウンロードする。

3. YouTubeへのアップロード

- YouTubeにログイン。

- 右上の「作成」ボタンをクリックし、「動画をアップロード」を選択。

- Zoomからダウンロードした動画ファイルを選択。

- 動画のタイトル、説明、タグなどを入力。

- 視聴設定(公開、非公開、限定公開など)を設定。

- 「公開」ボタンをクリックして、動画を公開。

4. 動画リンクを共有する

公開された動画のURLをコピーして、メール、SNS、ブログなどで共有する。

保存データが見れない時の対処法

Zoomウェビナーで保存したデータが見れない場合は、以下のような原因が考えられます。

- ファイル形式が対応していない

- ファイルの破損

- ファイルの保存場所が不明

- クラウドの保存容量不足

- Zoomの不具合

ファイル形式が対応していない

録画データの形式が、使用しているパソコンや再生ソフトで対応しているかをまず確認しましょう。

Zoomの録画は通常、動画がMP4形式、音声がM4A形式で保存されます。

「.zoom」といった拡張子のままになっている場合、録画の変換処理が完了していない可能性があります。

この場合は、Zoomの変換作業を再試行してください。

また、他の動画再生ソフトを試すことで再生できる場合もあります。

ファイルの破損

録画データが再生できない場合、ファイルが破損している可能性があります。

録画データを再度ダウンロードする、もしくは他のパソコンやスマートフォンで再生を試してみてください。

もしファイルが破損している場合は、動画修復ツールを使って修復できる可能性もありますが、完全に直る保証はありません。

重要なファイルは、できるだけ早めにバックアップをとることをおすすめします。

ファイルの保存場所が不明

録画ファイルがどこに保存されたか分からなくなった場合は、Zoomの設定画面で保存先フォルダを確認しましょう。

「レコーディング」や「保存」といったキーワードで検索すると、保存場所の設定項目が見つかりやすくなります。

正しい保存場所を把握することで、録画データの管理が容易になり、必要な時にすぐアクセスできる状態を保てます。

クラウドの保存容量不足

Zoomのクラウドストレージの容量がいっぱいになると、新たに録画データを保存できません。

管理画面で容量を確認し、もし不足している場合は不要な古いファイルを削除するか、プランをアップグレードして容量を増やしてください。

また、GoogleドライブやDropboxなど別のクラウドサービスに移行する方法も検討すると良いでしょう。

Zoomの不具合

Zoomアプリのバージョンが古いと、不具合が発生しやすくなります。

最新バージョンにアップデートしても問題が解消しない場合は、一度アンインストールしてから再インストールを試みるのが効果的です。

アンインストールする際は、必ず事前にデータをバックアップしましょう。

これにより大切なデータの消失を防げます。

Zoomだけじゃない!アーカイブ配信ツール5選

Zoomは広く使われているツールですが、アーカイブ配信に使えるツールは他にも多数あります。

配信の規模や目的に合わせて最適なツールを選ぶことが大切です。

Lキャスト

Lキャスト(L-CAST)は、LINE公式アカウントの拡張ツール「Lステップ」と連携して使う、オートウェビナープラットフォームです。

事前に録画したウェビナー動画を、まるで生放送のようにLINE上で配信できるのが特徴です。

「コメントアクション機能」を活用すると、ウェビナー中のコメントに対して自動でLINEメッセージを送信できます。

さらに、指定したタイミングで画面内にオファーボタンを表示する機能もあり、商品やサービスの紹介シーンに合わせて表示すれば、自然とユーザーの行動を促せます。

また、視聴状況や参加履歴はLステップに自動で連携され、誰がどのくらい視聴したか、入室時間などの詳細なデータも把握可能です。

こうした情報をもとに、視聴者の行動に合わせたメッセージの出し分けやリピート視聴促進のための施策が行えます。

ライブ配信の手間やリスクを抑えつつ、臨場感のある配信を目指す方におすすめのツールです。

Eventhub

Eventhubは、オンライン・オフライン両方のイベント運営を効率化するために設計された、総合的なイベントマーケティングプラットフォームです。

リアルな会場での開催はもちろん、オンライン配信や両者を組み合わせたハイブリッド形式にも柔軟に対応している点が大きな強みです。

多彩なイベント形式をカバーしているため、ウェビナーだけでなく、バーチャル展示会やカンファレンス、ワークショップなど幅広い用途で活用されています。

配信の視聴状況やアンケート結果を、マーケティングツールへ連携させることで、参加者の関心度合いをリアルタイムで把握できます。

オンラインとオフラインの垣根を越えたイベント運営を目指す方や、多様な参加者に効果的にアプローチしたい方に特におすすめのツールです。

ULIZA

ULIZAは、安定した動画配信が強みで、多くの国内企業に採用されている信頼性の高いプラットフォームです。

特に数千人規模の大規模イベントや、多数の視聴者を対象にした配信を行う企業に適しています。

独自の配信制御システムにより、配信の時間や地域、視聴者の属性など、細かな条件設定が可能です。

これにより「特定のグループにだけ配信したい」「配信時間を限定して効率的に運用したい」といった一括配信にはない、多様なニーズに柔軟に対応できます。

また、視聴環境の安定性が高いため、大切なイベントやセミナーをスムーズに進行できる点も大きなメリットです。

大規模かつ精密な配信運用を検討している方や、対象を絞ったきめ細やかな配信を実現したい方に特におすすめのツールです。

Cocripo

Cocripoは、低コストながら多機能で使いやすいウェビナー専用ツールとして注目されています。

操作画面は非常にシンプルで直感的に使えるため、ウェビナー初心者でも迷わず本格的な配信を始めやすいのが大きな特徴です。

録画データは配信終了後5日間ダウンロードでき、アーカイブ配信や復習用コンテンツとして活用しやすいのも魅力といえます。

さらに、配信中に収集したアンケート結果や、チャット履歴、入退場履歴、参加予約状況などが、csv形式でダウンロードできるため詳細な分析も可能です。

初めてウェビナーを開催する方や、コストを抑えつつも機能はしっかり使いたい方に特におすすめのツールです。

ネクプロ

ネクプロは、高画質・高音質のライブ配信を実現しつつ、充実したアーカイブ機能を備えたウェビナー配信システムです。

ライブ配信を高品質な映像と音声で録画・保存できるだけでなく、配信中に行われたチャットログやアンケート結果も合わせてアーカイブ化されます。

これにより、イベント終了後の振り返りや参加者とのコミュニケーションを円滑に行えます。

さらに、視聴者分析機能により、誰がどの部分を視聴し、どのタイミングで離脱したかといった詳細な視聴データを把握可能です。

高品質な配信を重視しつつ、視聴者の行動を細かく分析して次回イベントの改善に活かしたい方に特におすすめのツールです。

ウェビナーをアーカイブ配信するならLキャストがおすすめ!

Lキャストは、LINE上で手軽にウェビナーを自動配信できるツールです。

配信の効率化だけでなく、アーカイブ配信にも適した機能が充実しています。

ここでは、Lキャストのアーカイブ配信に特におすすめの2つの機能をご紹介します。

見逃し配信機能

「見逃し配信機能」とは、ウェビナーを自動で再配信(リプレイ放送)できる機能です。

通常、Zoomなどでアーカイブ配信を行う場合、YoutubeやViemoなどプラットフォームへの動画アップロード、リンク配信、期限後の非公開設定など複数の作業が必要です。

Lキャストなら開始時刻や配信期限を自由に設定でき、あとは自動で配信が完了するので工数が大幅に削減されます。

さらに、申し込みや滞在率に応じてタグを付与できるため、参加できなかった人や途中離脱者など、視聴機会を提供したい対象だけにピンポイントで案内が可能です。

これにより、必要な人にだけ確実にコンテンツを届けられ、参加率や満足度の向上にもつながります。

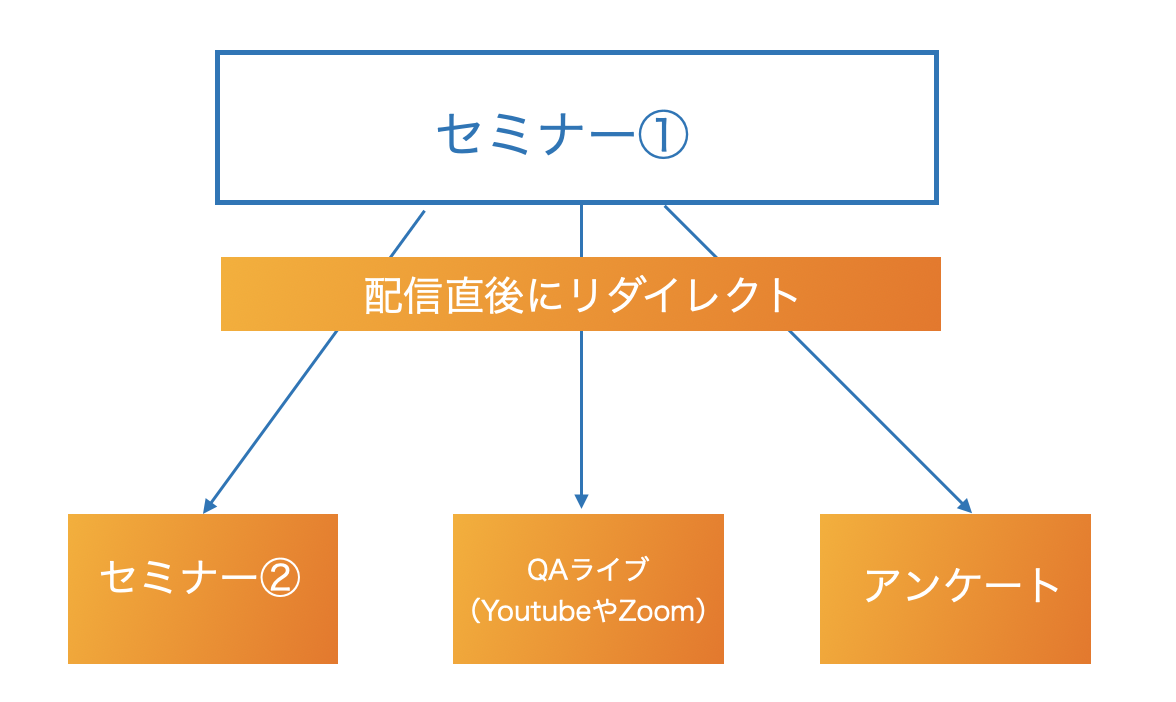

リダイレクト機能

「リダイレクト機能」は、ウェビナー視聴後にあらかじめ設定したページへ自動的に遷移させる機能です。

たとえば、次のウェビナーの申込ページや感想アンケート、商品のランディングページなどに誘導できます。

視聴後すぐに次のアクションへ誘導できるため、フォローや購入への流れもスムーズです。

さらに、オートウェビナーからリアルタイム配信への誘導など、柔軟なシナリオ設計も可能です。

アーカイブ配信では課題となりやすかった、視聴者が次のアクションに参加する仕組みやモチベーションの維持も、この機能で実現できます。

単に視聴して終わる配信ではなく、継続的なコミュニケーションや売上につながる動線を構築したい方に最適です。

まとめ

ウェビナーのアーカイブ配信は、時間や場所に縛られず、視聴者が自分のペースで何度でも確認できるため、情報をより多くの人に届けられます。

本記事では、ライブ配信との違いやメリット・デメリット、アーカイブ配信に役立つ機能やツールを紹介しました。

自社のマーケティング戦略に合ったツールを選び、より効果的なコンテンツ配信につなげてください。

-1.jpeg)