セミナーの動画配信をやってみたいけど、何から手を付ければいいかわからない…

そんな不安を抱えていませんか?

特に予算や人手が限られている場合、セミナーの配信を失敗せずに進められるか心配な方も多いでしょう。

本記事では、5ステップでセミナー動画配信の準備方法を解説します。

また、LINEで完結する簡単なツールなど、初心者でも安心してはじめられる選択肢も紹介します。

「失敗なくはじめたい」という方に向けて、実践的なノウハウをお届けします。

目次

セミナー動画を配信するメリット

セミナー動画配信には、多くのメリットがあります。

ここでは、特に押さえておきたいポイントを紹介します。

メリットを理解することで、セミナー動画配信の可能性を最大限に活かせるでしょう。

全国から参加者を集められる

オンラインでのセミナー動画配信には、地理的な制約がないため全国どこからでも参加者を集められます。

たとえば

- 距離の制約で参加しづらい地方の見込み顧客

- 移動時間が取れない忙しいビジネスパーソン

- 海外拠点の社員や取引先

- 育児や介護で外出が難しい方

のような方にも情報を届けられます。

さらに、交通機関の遅延や悪天候による開催中止のリスクがなく、確実に開催できるのも大きなメリットです。

結果として、年間を通して安定したスケジュールでセミナーを開催でき、より多くの潜在顧客へのアプローチが可能になります。

少人数でも運営できる

「人手が足りない」「予算が限られている」という方にこそ、動画配信はおすすめです。

会場設営や受付準備などの作業を省略できるため、最小限の人数で運営できます。

- 会場までの移動時間・交通費

- 会場費や音響・映像設備のレンタル費

- 受付・誘導スタッフの人件費

- 配布資料の印刷費

これにより、予算が限られている場合でも無理なく開催でき、セミナーの開催頻度を増やすことも可能です。

少人数体制でも効率的かつ高品質な運営が可能となり、運営側の負担を最小限にしながら安定したセミナー運営が実現します。

録画データを二次活用できる

セミナー動画の録画データは、さまざまな形で二次活用できます。

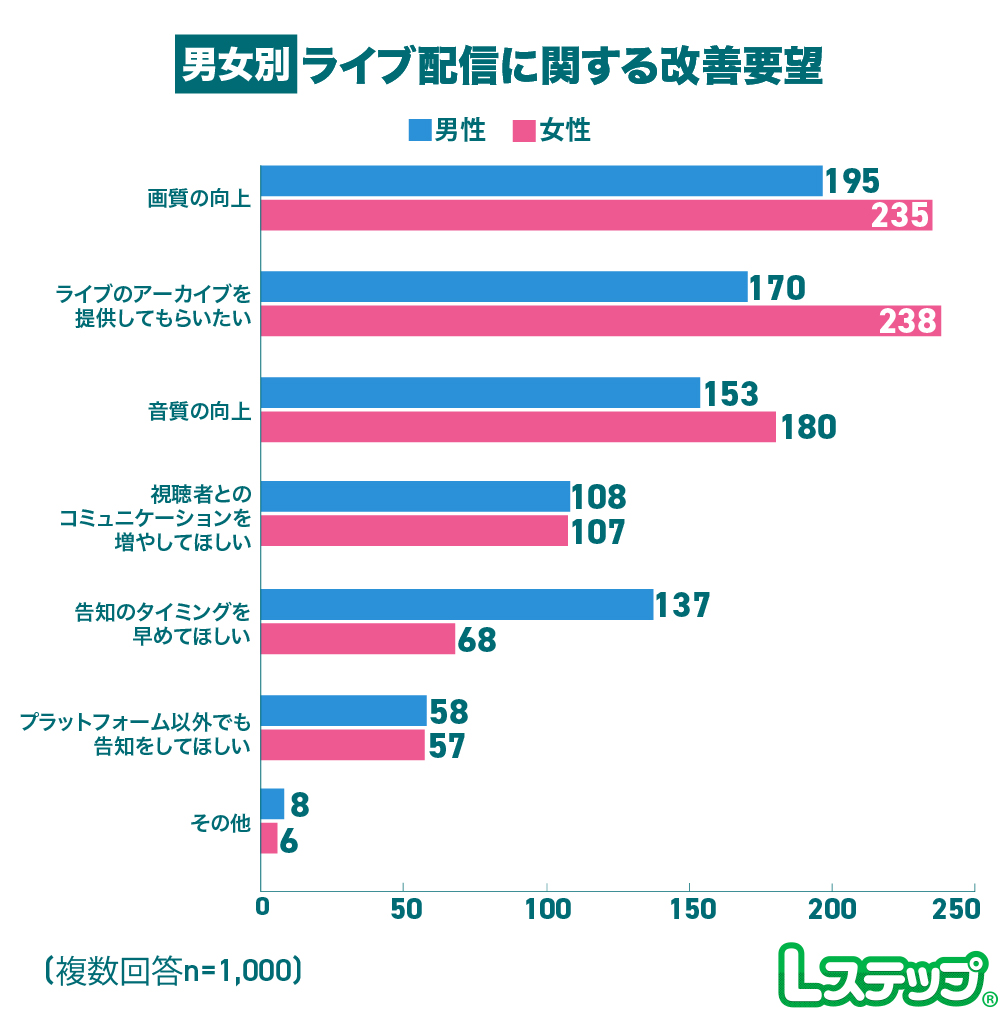

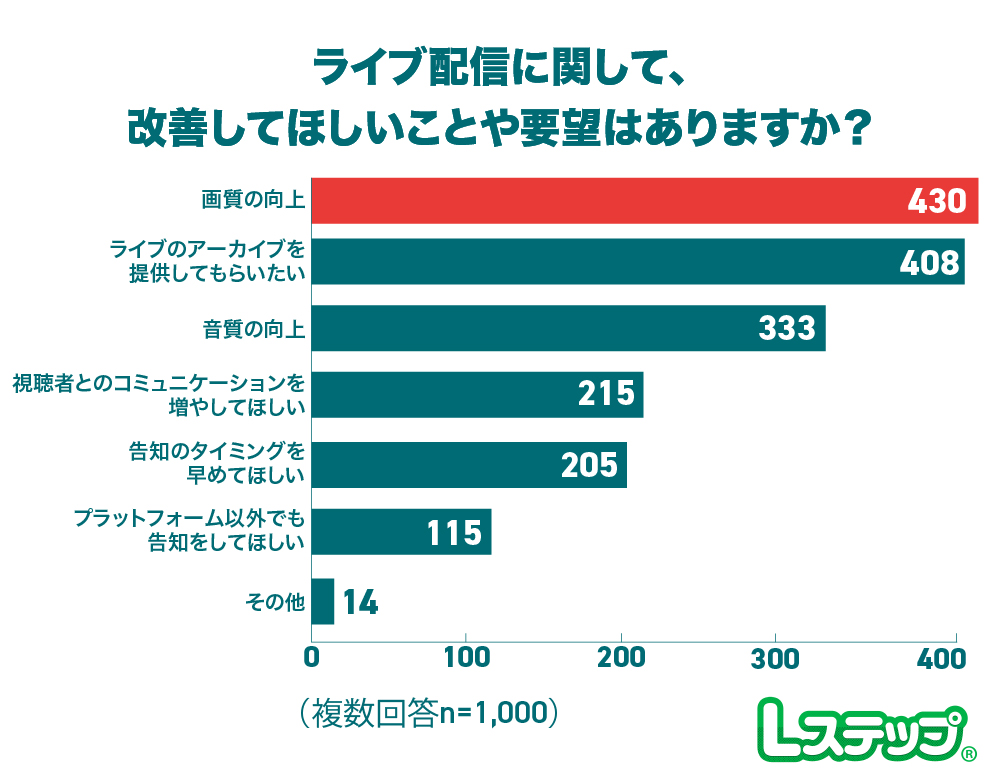

弊社が2024年に実施したライブ配信に関するアンケート調査でも「アーカイブを提供してほしい」という多くの意見が寄せられました。

録画を見逃し配信として提供すれば、当日参加できなかった方や、もう一度確認したい方にも情報を届けられます。

さらに、録画データは次のような形で幅広く再利用できます。

- 新規コンテンツ作成:

録画動画を編集して、短い動画や記事などの新しいコンテンツとして活用できる - 社内教育・研修:

新入社員研修や勉強会の教材として繰り返し使用できる - SNSやブログへの活用:

ハイライト動画を公開して次回セミナーへの誘導につなげられる - 特典や配布資料:

録画データの一部をホワイトペーパーや特典として提供できる

このように一度作った動画は、情報をより多くの人へ届けられる長期的な資産になります。

セミナーを動画配信するデメリット

魅力的なメリットがある一方で、セミナーの動画配信には知っておくべきデメリットも存在します。

事前に対策を知っておくことで失敗を防ぎ、より効果的なセミナー運営が可能になります。

通信機器に不慣れな層にアプローチしにくい

セミナー動画の視聴には、インターネット環境とパソコンやスマートフォンなどのデバイスが必須です。

そのため、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者層や、通信環境が整っていない地域の方にとっては参加のハードルが高くなります。

対策として、事前に参加マニュアルを配布したり、接続テストの時間を設けたりするなど、サポート体制を整えることが重要です。

また、チャットやメールでのサポート窓口を用意すると、より安心して参加してもらえます。

参加者の集中力を保ちにくい

セミナー配信はどこからでも気軽に参加できる反面、自宅などリラックスできる環境では集中力が散漫になりやすい傾向があります。

周囲の音やスマートフォンの通知、家族の動きなど、気が散る要素が多いためです。

また、講師の表情や他の参加者の反応が見えづらく、一体感を感じにくい点も課題となります。

対策として、質問タイムを設ける、チャットで参加者の声を拾う、クイズ形式で双方向性を持たせるなど、飽きさせない工夫が必要です。

さらに、視覚的に変化のあるスライドを使うことも効果的です。

双方向のコミュニケーションが取りづらい

セミナー動画配信では、対面式セミナーと異なり、講師と参加者、あるいは参加者同士の交流が起こりにくい傾向にあります。

質疑応答の時間が設けられていても、画面越しでは発言をためらう参加者も少なくありません。

対策として、チャット機能を積極的に活用する、匿名での質問を受け付ける、事前にアンケートで質問を募集するなどの工夫が有効です。

さらに、グループに分かれてのディスカッションを取り入れることで、オンラインでもコミュニケーションがうまれやすくなります。

セミナー動画配信のはじめ方【5ステップ】

ここでは、セミナー動画配信の具体的な手順を、5つのステップでわかりやすく解説します。

まずは全体の流れを確認しましょう。

- 配信ツールを選ぶ

- 撮影環境を整える(場所・カメラ・音質)

- セミナー内容の準備とリハーサル

- 配信を行う

- 視聴状況の分析

初めての方でも迷わず準備を進められるよう、実践的なポイントに絞って説明します。

ステップ1:配信ツールを選ぶ

最初に決めるべきは「どのツールでライブ配信を行うか」です。

ツールは、操作のしやすさや必要な機能に応じて選びましょう。

初心者は、無料プランから試せるツールがおすすめです。

おすすめのライブ配信ツール(無料プラン)

| ツール | 特徴 |

| Zoom |

|

| Google Meet |

|

| Microsoft Teams |

|

| YouTube Live |

|

| Facebook Live |

|

また、配信ツールを選ぶ際は、セキュリティ面も確認しておきましょう。

- 視聴パスワードの設定が可能か

- SSL暗号化通信など、安全な通信が確保されているか

- 過去のセキュリティ事故や対応実績の有無

- 有料プランでの高度なセキュリティ機能やサポート体制

特に企業情報や個人情報を扱うセミナーでは、セキュリティ対策が必須です。

ステップ2:撮影環境を整える(場所・カメラ・音質)

配信ツールが決まったら、次は撮影・配信環境の準備です。

ライブ配信に関するアンケート調査でも、ライブ配信に求める改善点として「画質の向上」が最も多く回答されました

参加者の満足度を高めるためにも、以下の3点を重点的に整えましょう。

場所:

配信に適した静かで落ち着いた場所を選び、背景を整理します。

自宅から配信する場合は、個人情報やプライベートな空間が映り込まないよう特に注意が必要です。

カメラと照明:

スマートフォンのカメラでも問題ありませんが、可能であればフルHD(1920×1080ピクセル)以上のWebカメラを使用すると、より鮮明な映像を配信できます。

照明は、顔全体を均一に照らすリングライトや、自然光を活用するのが効果的です。

窓際で撮影する場合は、窓を背にせず正面か横から光が入るように配置しましょう。

音質:

音声が聞き取りやすいと視聴継続率が上がります。

クリアな音声を届けるために、周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクの使用をおすすめします。

ヘッドセット型やスタンド型など、用途に合わせて選びましょう。

ステップ3:セミナー内容の準備とリハーサル

環境が整ったら、セミナーの内容を具体的に準備します。

初めての方は、話す内容を箇条書きでまとめたスクリプトを用意しておくと安心です。

資料を使う場合は、パワーポイントなどで視覚的に補足できるように整理します。

準備ができたら、必ず事前リハーサルを行いましょう。

時間配分や話し方、カメラ目線など、オンラインならではのポイントをチェックします。

さらに質疑応答を設ける場合は、想定される質問への回答を事前に準備しておくとスムーズです。

本番さながらに1回通しておくことで、当日の不安が大きく軽減されます。

ステップ4:配信を行う

いよいよ配信スタートです。

開始30分前には機材の接続や動作確認を済ませておきましょう。

特に音声・映像まわりは、トラブルが起きやすい部分なので念入りにチェックします。

- カメラ・マイクの接続確認

- インターネット回線の速度テスト

- 配信ツールのログイン確認

- 資料の表示テスト

- 通知オフ設定(スマホ・PC)

あわせて、万が一のトラブルに備えて以下も用意しておくと安心です。

- 配信ソフトやPCを再起動する手順書

- モバイル回線などの代替回線

- トラブル報告用のSNS告知文

配信中は、視聴者とのコミュニケーションを意識します。

コメントへのリアクションや質問への回答はもちろん、こちらから問いかけることで場が動きやすくなります。

たとえば「ここまで大丈夫そうですか?」「質問があればコメントでどうぞ」といった声がけが効果的です。

ステップ5:視聴状況の分析

配信が終わったら、必ず振り返りを行いましょう。

視聴者数、視聴時間、アンケート結果などを確認し、次回の動画配信に活かします。

- 視聴者数と視聴完了率(どこで離脱が多かったか)

- 視聴者が特に反応した時間帯やコーナー(コメントやいいねが集中した箇所)

- 視聴者の属性(年齢層、性別、地域など)

- アンケート結果(満足度、改善要望、次回のテーマ希望)

得られたデータをもとに、良かった部分と見直したい部分を整理します。

振り返りを続けることで、回を重ねるごとにセミナーの内容も動画配信も着実に向上していきます。

よくあるトラブルTOP3と対処法

「配信中にトラブルが起きたらどうしよう...」という不安は、初心者の方が最も抱える悩みです。

ここでは、セミナー配信で実際によく起こるトラブルTOP3と、その場で対処できる具体的な解決方法を紹介します。

音声が聞こえない

セミナーの動画配信で最も多いトラブルが「音声が聞こえない」です。

主な原因は、マイクのミュート設定や接続不良です。

- 配信ツール上でマイクがミュートになっていないか確認

- PCやスマートフォンのシステム設定で、正しいマイクが選択されているかチェック

- 外部マイク使用時はUSBケーブルの接続を確認し、差し直す

- それでも改善しない場合は、配信ソフトを一度終了して再起動

また、視聴者側で聞こえない場合もあるため、配信前に「音声は聞こえていますか?」とチャットで確認しておくと安心です。

画面共有できない

資料を見せたいのに画面共有ができないというトラブルも多く聞かれます。

- 配信ツールに画面共有の権限が許可されていない

- 共有したいアプリケーションが最小化されている

- 複数モニター使用時に正しい画面が選択されていない

対処法として、Macの場合は「システム環境設定」→「セキュリティとプライバシー」→「画面収録」から、配信ツールへの権限を許可してください。

Windowsの場合は、配信ツールを右クリックして「管理者として実行」を選ぶと改善することがあります。

どうしても解決しない場合は、資料を事前にPDF化して配布する代替手段も準備しておくと安心です。

配信が途中で落ちた

配信の途中で映像や音声が止まってしまうのは、誰でも避けたいトラブルです。

多くの場合、インターネットの接続が不安定なことが原因です。

できるだけ、Wi-Fiではなく有線LANで接続すると安定性が大幅に向上します。

配信前にはスピードテストで回線の速さを確認し、十分な速度が出ているかチェックしましょう。

また、パソコンで他のアプリやブラウザを閉じて、負荷を減らすことも大切です。

万が一配信が落ちた場合に備えて、モバイル回線など代替回線を準備しておくと安心です。

セミナーの動画配信形式

初めてセミナーを動画配信する場合、「どの形式で配信すればいいの?」と迷う方も多いでしょう。

配信形式には大きく分けて3つの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

先に配信手順を解説した「ライブ配信」は臨場感がある反面、初心者の方にとって少々ハードルが高い配信方法ともいえます。

ここでは、他の配信形式も含めてご紹介します。

ライブ配信

ライブ配信の最大の特徴は、視聴者からのコメントにその場で反応できる双方向性の高さです。

質疑応答やアンケートをリアルタイムで実施でき、参加者との一体感を生み出せます。

また、最新情報を素早く届けたい場面にも最適です。

ただし、機材トラブルや回線トラブルなど予期せぬ事態が発生するリスクがあります。

初心者の方は、事前のリハーサルを必ず行い、トラブル時の対応を準備しておくことをおすすめします。

オンデマンド配信

オンデマンド配信とは、録画済みの動画をいつでも視聴できるように配信する形式です。

事前に撮影や編集を行うため、配信トラブルのリスクが低く、高品質な動画配信ができるのが特徴です。

テロップや効果音などを加えて、より分かりやすく訴求力の高いコンテンツに仕上げられます。

視聴者側も自分のペースで視聴でき、理解を深めたい箇所を繰り返し確認できるのがメリットです。

一方、ライブ配信のようなリアルタイムでの相互コミュニケーションは難しくなります。

「まずは失敗なく配信したい」という方には、オンデマンド配信からはじめることをおすすめします。

擬似ライブ配信

擬似ライブ配信は、事前に録画・編集した動画を、あたかも生放送のように特定の時間に配信する形式です。

ライブ配信の臨場感とオンデマンド配信の安定性を両立した、「いいとこ取り」の配信方法といえます。

視聴者は「今この瞬間を見逃せない」という気持ちで視聴するため、高い集客効果が見込めます。

また、配信準備は録画した動画をアップロードするだけで完了し、複雑な設定も不要です。

「リアルタイムな一体感は欲しいけど、トラブルは避けたい」という初心者の方に最適な選択肢です。

特に、初めてのセミナー配信で「失敗したくない」という方や、録画のクオリティを保ちながらライブ感を演出したい方に向いています。

セミナー効果を伸ばすLINE×動画配信

実際に配信を進めていく中で多くの方が悩むのが、「どうやって参加者に確実に届け、視聴完了率や次のアクションにつなげるか」という点です。

特に少人数で運営する場合、視聴URLを記載したメールの送付漏れが生じたり、配信後のフォローアップが不十分だったりと、せっかくの機会を活かしきれないことがあります。

そこでおすすめなのが、LINEと組み合わせた動画配信です。

LINEは日本国内で9,900万人以上が利用しており、メッセージの開封率も高いのが特徴です。

開封率の高いLINEで、配信前のリマインドメッセージ送信や、視聴後のアンケート回答を促すことで、セミナーの効果を最大化できます。

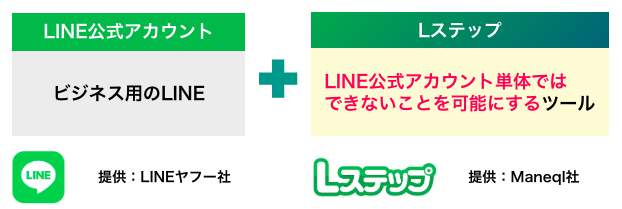

セミナー配信でLINEを使う場合は、ビジネス向けの「LINE公式アカウント」を活用しましょう。

ただし、LINE公式アカウントには動画配信機能がないため、ZoomやYouTubeなど外部ツールへの誘導が必要です。

LINE上での動画配信には、LINE公式アカウントの機能を拡張した「Lステップ」との併用が有効です。

さらに、Lステップのオプションである擬似ライブ配信ツールは次で詳しく紹介します。

Lキャストなら初めてのセミナー配信も手軽にはじめられる

LINE上でセミナーを配信するなら「Lキャスト(L-CAST)」がおすすめです。

Lキャストは、Lステップのオプションとして利用できる、LINE専用のオートウェビナーツール※です。※録画した動画を指定したスケジュール通りに自動で配信できるツール

外部サイトへの誘導なしにLINE上で動画視聴が完結し、視聴状況の管理や分析も簡単に行えます。

初心者の方でも失敗なく動画配信ができる機能が揃っており、簡単に本格的なセミナー配信が可能です。

ここでは、特に押さえておきたいLキャストの3つの機能を紹介します。

録画配信で失敗の心配なし「擬似LIVE機能」

「ライブ配信は緊張する」「トラブルが怖い」という初心者の方に最適なのが、Lキャストの「擬似LIVE機能」です。

事前に録画したセミナー動画を、まるで生放送のようにLINE上で配信できます。

録画素材を使うので、配信中の音声トラブルや回線切断の心配がありません。

画面には、リアルタイムの視聴者数や「LIVE」の文字が表示され、参加者は本物のライブ配信と同じ臨場感を体験できます。

さらに、早送りできないようにも設定可能で、サービス紹介からセールスまで順序立てて伝えたいセミナーにもぴったりです。

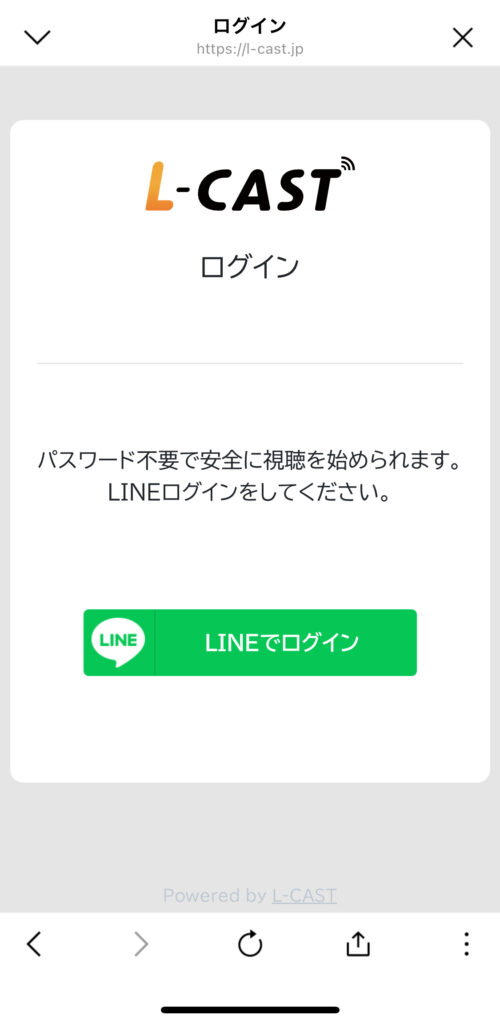

高いセキュリティで安心配信「LINEログイン認証」

「LINEログイン認証」は、個人のLINEアカウントを使って、サービスやアプリにログインする仕組みです。

Lキャストでは、この認証を通じて申し込みをした人だけが動画を視聴できる仕様になっています。

そのため、LINEアカウントを持つ本人だけが視聴できる、クローズドな配信環境を簡単に構築できます。

機密性の高い社内研修や、会員向けの限定セミナーでも安心して利用できるほか、外部サイトへ誘導する必要がなく、URLの不正共有や無断視聴のリスクも抑えられます。

視聴状況を把握して改善につなげる「イベント・リスナー分析機能」

「イベント・リスナー分析機能」では「誰が動画の何%を視聴したか」「誰がコメントしたか」といった詳細なデータを、視覚的に分かりやすく確認できます。

さらに、設定を行うことで視聴データをLステップへ自動連携できるため、視聴状況と顧客情報を紐付けた分析も簡単です。

たとえば「80%以上視聴した人にだけメッセージを送る」といった、視聴行動に合わせたフォローもスムーズに行なえます。

初心者の方でも、データに基づいた改善を続けられるので、回を重ねるごとにセミナー動画配信の質を自然と高めていけます。

まとめ

セミナー動画配信は、場所や時間にとらわれず情報を届けられる有効な手段です。

ライブ配信、オンデマンド配信、擬似ライブ配信など、目的に応じて最適な配信形式を選びましょう。

特に初心者の方には、トラブルのリスクを抑えられるオンデマンド配信や擬似ライブ配信がおすすめです。

小さくはじめて回を重ねながら改善していけば、自然と質の高いセミナー動画配信ができるようになります。

ぜひこの記事を参考に、セミナー動画配信の第一歩を踏み出してください。

-1.jpeg)