- メールを送ると配信停止が増えてしまう...

- 適正な配信停止率ってどれくらいだろう?

- メール配信の解除を減らすにはどうすればいい?

メールマーケティングを担当している方や、メルマガを配信されている方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

配信停止率が高いとリスト減少や到達率の低下を招きます。しかし、過度に気にしすぎると配信頻度の減少や訴求力の弱いメールになるなど、逆効果になる恐れも。

この記事では、メール配信停止率に関する以下のポイントについて解説します。

メールマーケティングをより効果的に活用し、顧客との関係を深めるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

目次

メール配信停止率の平均値はどれくらい?

メール配信停止率の計算方法と平均値について解説します。

配信停止率の平均値と計算方法

配信停止率は、メールを受信した人が配信停止(解除)を行った割合を示す指標です。

平均値は発表する配信プラットフォームによっても異なり、0.1〜0.48%とのデータがあります。

※出典:Kinsta社

また、業界によっても異なり、たとえばEコマース業界の場合、配信停止率の平均は 0.27%とされています。

※出典:Omnisend社

この数値はあくまで目安であり、さまざまな要素に左右されます。

明らかに高すぎる数値は原因を追求する必要がありますが、通常の範囲内であれば配信停止率を過度に気にする必要はありません。

なぜ配信停止率が重要なのか

配信停止率は読者の反応を知るための大切な指標の一つです。

配信停止率が高すぎる場合、コンテンツの内容や配信頻度などが読者のニーズにマッチしていない可能性があります。

また、一時的に配信停止率が上がりやすいタイミングもあります。たとえば、セミナーなど告知を行ったときや特典提供後などです。

これは想定内の自然な反応で、過度に心配する必要はないでしょう。

配信停止率を定期的に確認し、急に高い数値が出た場合、改善策を考えることが必要です。

メール配信停止率が高い3つの理由

メール配信停止率が高い3つの理由について順に解説します。

コンテンツのミスマッチ

メールの配信停止率が高くなる要因として「コンテンツのミスマッチ」が挙げられます。

読者が登録時に期待した内容と、実際に届くメールの内容に大きな差がある場合、配信停止率は上がります。

例えば、健康情報を期待して登録したのに、頻繁に商品の押し売りメールが届くような状況です。

また、すべての読者に同じ内容を送る一斉配信では、個々の興味やおかれているフェーズ(たとえば、商品について知りたい段階、他社製品と比べている段階など)も異なるため、不必要な情報や無関係なコンテンツが届くケースが発生します。

ターゲットの状況や関心に合わせたセグメント配信を行うと、コンテンツのミスマッチを減らせるので、配信停止率の低下につながるでしょう。

※セグメント配信とは、特定の条件でユーザーをグループ(セグメント)に分けて、グループごとに最適な情報を配信する手法。

そもそも関心が薄い

メール配信停止率が高くなる理由として、読者の関心がそもそも薄い場合があります。

具体的には、特典などを受け取るためだけに登録し、その後の配信には興味がないケースです。また、どこで登録したのか覚えていない読者も少なくありません。

これは読者側の問題だけでなく、登録時に「どのようなメールが届くか」を明確に伝えていない配信側の問題でもあります。

対策としては、特典付きの登録時にはメール配信の内容や頻度を具体的に説明し、ダブルオプトインを導入して、意識の高い読者を集めると効果的です。

※ダブルオプトインとは、ユーザーがメールマガジンや会員登録などの申し込みを行う際に、2段階で確認を行う仕組み。

メール内容の読みにくさ

配信停止率が高くなる理由に「メールの読みにくさ」もあります。

メールもスマホで読むことが一般的になった現在、PCサイズで作成された長文メールは読みづらく、読者にストレスを与える場合があります。

また、画像が多すぎると読み込みが遅くなり、一部のメールクライアントでは表示されないことも。

さらに、重要な情報が文章の中に埋もれていると、読者は必要な情報を見つけられずに解除につながりやすくなります。

スマホで見た時のレイアウトの確認や、重要なポイントを強調するなど読みやすくする工夫が必要です。

メールの配信停止率と配信頻度の関係性

メールの配信停止率と配信頻度の関係性について解説します。

配信頻度が増えても配信停止率は上がらない

「メールの配信頻度が多いと配信停止率も上がるのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

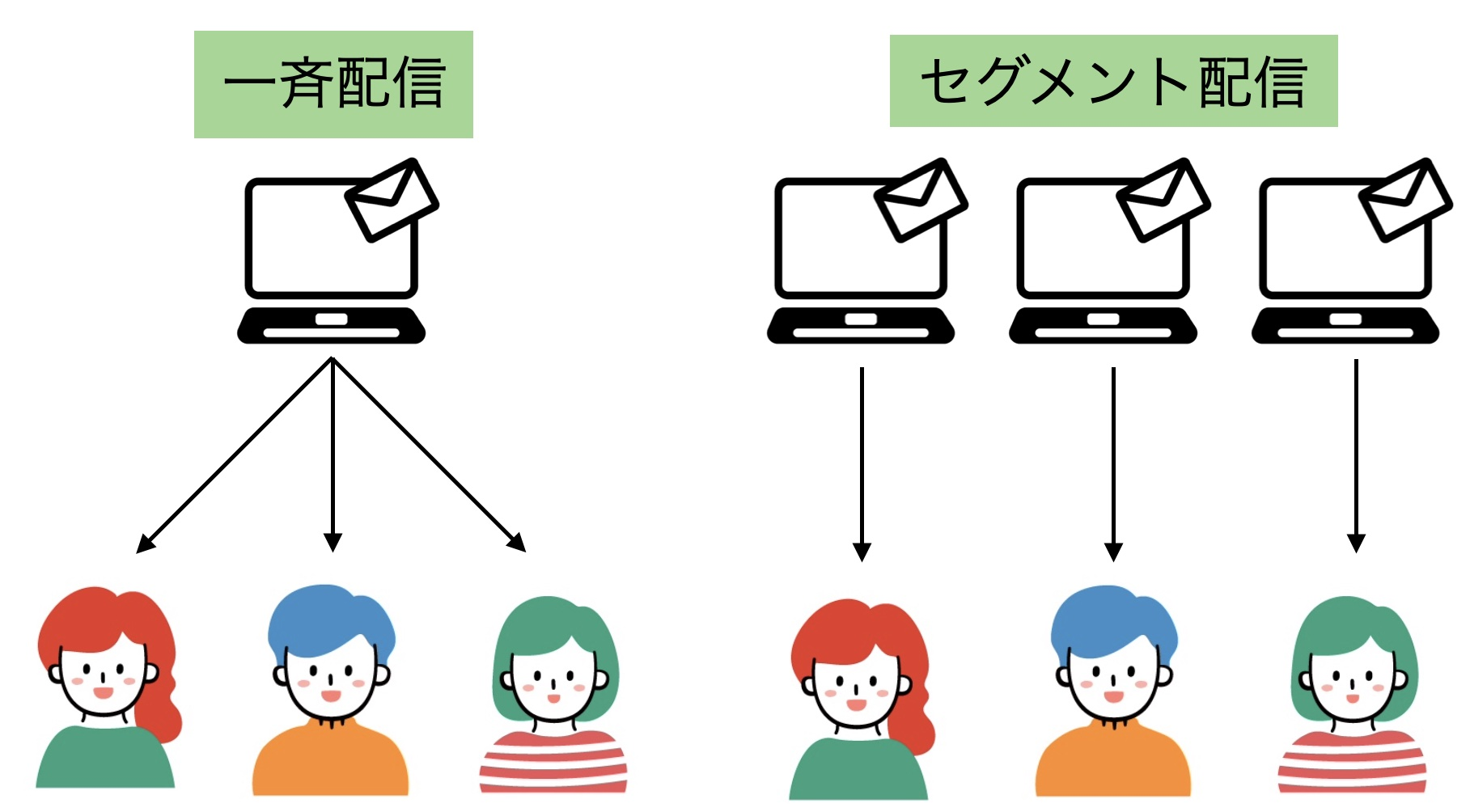

しかし、株式会社WACULの調査によると、配信回数が増えても配信停止率は増えないことがわかっています。

※出典:「WACULTECHNOLOGY & MARKETING LAB」株式会社WACUL

配信解除率が低いグループ(0.03%未満)では、週に2.36回と平均よりも多い頻度で配信しています。一方、解除率が高いグループ(0.3%以上)の配信頻度は週1.42回と少なめです。

このデータから、単純に「配信が多い=解除率が高い」という相関関係は見られないことがわかります。

理想の配信頻度は週に2〜3回

WACULの調査によると、週に2回以上3回未満の配信では、開封率19.36%、クリック率1.39%と良好な数値を維持しながら、配信解除率はわずか0.07%と低い水準です。

週に3〜4回の配信でも解除率は0.06%と低く、開封率も20.01%と高い結果となっています。

一方、配信頻度が2週間に1回以下と少ない場合は、解除率が0.21%と高くなっています。

読者との適切な接触頻度を保ちながら効果を最大化するには、週2〜3回の配信が理想的といえます。

気にしすぎるとチャンスを失う場合も

高い配信停止率を見ると「見込み客を失ってしまった・・・」と感じるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

配信リストの中には、特典が目当てで、そもそも購買意欲が低い読者も含まれています。

逆に、配信停止率を過度に気にするあまり、配信頻度をおさえすぎて、見込み客の購買タイミングを見逃す場合があります。

例えば、イベントやセミナーなどの告知では、最初の誘導で多くの申込みを獲得可能です。

その後、複数回の配信によって徐々に追加の申込みも集まっていきます。さらに継続的な配信を行えば、成約数は着実に増加していくのです。

配信回数を増やせれば、より多くの方が実際にメールを開封したり、リンクをクリックしたりする機会を作り出せます。

メール配信停止率の影響

メール配信停止率は、到達率に影響します。これは、メールの到達率が送信者のレピュテーション(評価や信頼性)に左右されるためです。

| レピュテーション・・・送信メールの信頼性や評価を示す指標のこと。主にメールサーバーや送信ドメインに対する評価を指し、受信側のメールサーバーがメールを「正常なメール」として受け取るか、それとも「迷惑メール(スパム)」として扱うかを判断する要素となる。 |

ISP(インターネットサービスプロバイダ)やメールサービスプロバイダは、送信者のレピュテーションを継続的に監視しています。

高いスパム報告率やバウンス率に加え、異常に高い配信停止率も、レピュテーションを下げる要素の一つとなる可能性があります。

※バウンス率とは、送信したメールが受信者に届かずにエラーになった割合。

レピュテーションが低下すると、メールが受信者の受信箱に届きにくくなり、メールマーケティングの効果が下がります。

レピュテーションを高めるためには「必要な人に求められている情報を適切なタイミングで届ける」ことが重要です。具体的な施策は以下のとおりです。

| レピュテーションを高めるための施策 | |

| 必要な人に |

(リストクリーンアップ) |

| 求められている情報を |

|

| 適切なタイミングで | 送信頻度やタイミングの最適化 |

読者のニーズを正確に読み取り、ひとり一人に最適な配信を心がけましょう。

メール配信停止率を下げる5つの方法

メール配信停止率を下げる以下の5つの方法について、順に解説します。

- セグメント配信の実施

- 配信時間帯と頻度の最適化

- コンテンツの質の向上

- 適切で魅力的な件名

- 解除理由の調査と分析

セグメント配信の実施

メール配信停止率を下げるには、セグメント配信が効果的です。

顧客を適切にグループ分けして、それぞれのニーズや関心に合わせたメッセージを届けられれば、配信停止率の低下につながります。

以下を参考にしてセグメント分けをしてみましょう。

| 1. オプトインの状況から分析 |

| リストへの登録時期や興味・関心の度合いは大切な指標です。いつメールリストに登録したのか、どのような経路で登録したのかによって、読者の熱量は大きく異なります。 |

| 2. 顧客の属性情報でターゲティング |

| 年齢、性別、世帯規模、家族のライフサイクル、所得、職業、学歴などの情報を活用します。この基本情報によって、読者のニーズや購買行動が異なるケースが多いからです。 |

| 3. 価値観やライフスタイルから顧客心理を把握 |

| より深いレベルでのセグメントとして、悩み、欲求、好み、価値観、信念、ライフスタイルなどの心理的要素を考慮します。

たとえば、同じ年齢や性別でも、価値観によって響くメッセージは大きく変わります。 |

| 4. 行動履歴から興味関心を特定 |

| Webサイトでのクリックやコンテンツの閲覧状況などの行動データは、読者の現在の興味関心をとても正確に表します。

どのページを見たか、どの商品に関心を示したかによって、次に送るべきメッセージを決められます。 |

「一斉に大量に送る」よりも「必要な人に絞って届ける」方が、配信停止率の低下やメールマーケティングの効果を高めることにつながります。

配信時間帯と頻度の最適化

メール配信停止率を下げるには、配信時間帯と頻度の最適化が重要です。

前述したとおり、週に2〜3回の配信が理想的とされていますが、あくまで目安です。

実際には商品やサービスの特性、ターゲット層、業界特性などによって最適な頻度は変わる場合もあります。

配信データを分析しながら自社に合った最適解を見つけることが大切です。

頻度を上げることに抵抗をもつ方も多いですが、配信を抑制しすぎて、購買タイミングを逃さないようにしましょう。

配信時間帯も同様に、B2Bなら平日の業務時間内、B2Cなら休日や夕方以降など、顧客のライフスタイルに合わせて調整すれば、配信停止率の低下と開封率向上につながります。

コンテンツの質の向上

メールの配信停止率を下げるには、コンテンツの質を向上させることが不可欠です。

ターゲットに役立つ情報や、必要な情報の提供を最優先に考えて作成しましょう。

メール1通につき1つのコンテンツに絞り込むと、情報過多にならず、伝わりやすくなります。

さらに、視覚的な見やすさも大切です。視覚的に整理された読みやすいデザインを心がけると、読者はストレスなく内容を把握できます。

適切な余白や見出し、強調ポイントを効果的に配置すれば、大切な情報が一目で理解でき、満足度も向上します。

コンテンツの内容と読みやすさへの配慮が、コンテンツの質を高め、結果として配信停止率の低下につながるのです。

適切で魅力的な件名

メール配信停止率を下げるためには、件名も重要です。

煽る言葉を過剰に使ったり、大文字や多数の記号を使ったりすると、迷惑メールフィルターに引っかかる可能性があります。

さらに、読者が「迷惑メール」として報告するリスクも高まります。

これはレピュテーションの低下につながり、今後の配信にも悪影響を与えるので注意が必要です。

件名は内容が一目でわかり、得られるベネフィットが具体的かつ簡潔に伝わるものを心がけましょう。

例)1日10分で確実に変わる、最新トレーニング

価値ある内容を適切に表現した件名が、配信停止率の低下と開封率の向上につながります。

停止理由の調査と分析

配信内容や頻度を最適化するために、メール配信の停止理由を分析するためのデータを集めましょう。

配信停止フォームに簡単なアンケートを設置すると、具体的な理由を収集できます。

他にも、エンゲージメントスコア(開封やクリックなどの行動に点数をつけたもの)を設定し、モニタリングをするのもおすすめです。

連続で未開封であったり、クリック数が減少していたりと、配信停止のサインが顧客の行動に表れていないか探れます。

スコアが下がっている読者には、LINEなどチャネルを切り替えてみるのも一つの方法です。

メールでのエンゲージメントが低下していても、普段使いのLINEであれば、反応が得られる可能性があります。

顧客の行動パターンを分析して、継続して接点をもてるようにしましょう。

LINEとメールの組み合わせで配信停止率を改善

メール配信停止率を改善するために、さまざまな対策を講じてもなお、十分な結果が得られないと感じていらっしゃる企業は少なくありません。

そこで注目されているのが、LINEとメールの両方を活用した方法です。

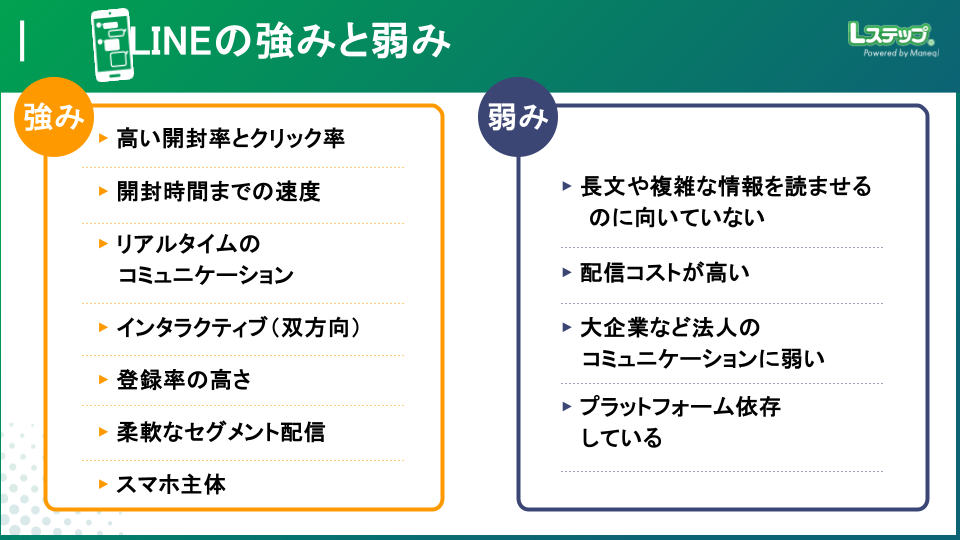

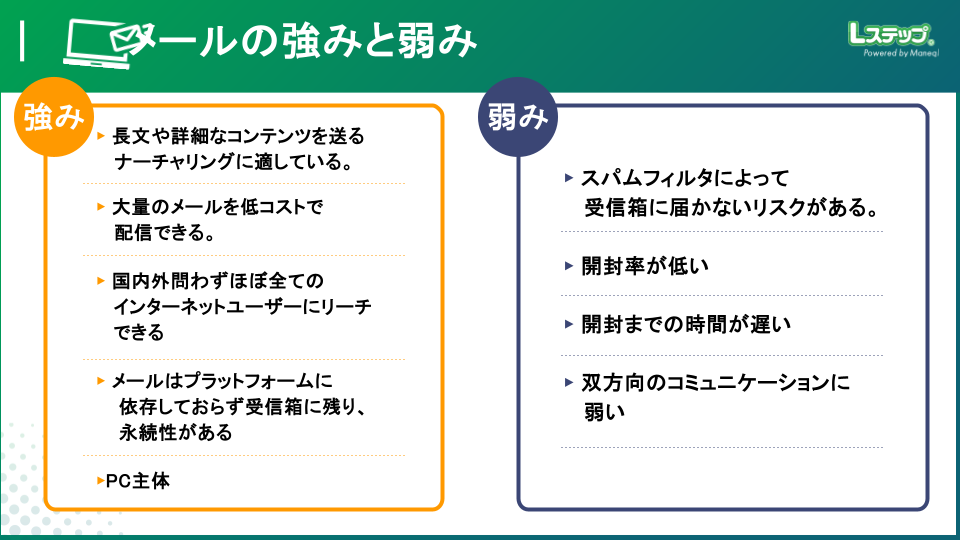

LINEはすぐに読まれやすく開封率も高いという強みがある一方、情報の永続性や詳細な説明には不向きな一面があります。

一方、メールは情報の保存性に優れ、詳細なコンテンツ配信に適していますが、多くのメールに埋もれてすぐに読んでもらえない課題があります。

こうした状況を考えると、一つのチャネルで運用するよりも、両者の強みを活かしたクロスチャネルアプローチが効果的だといえます。

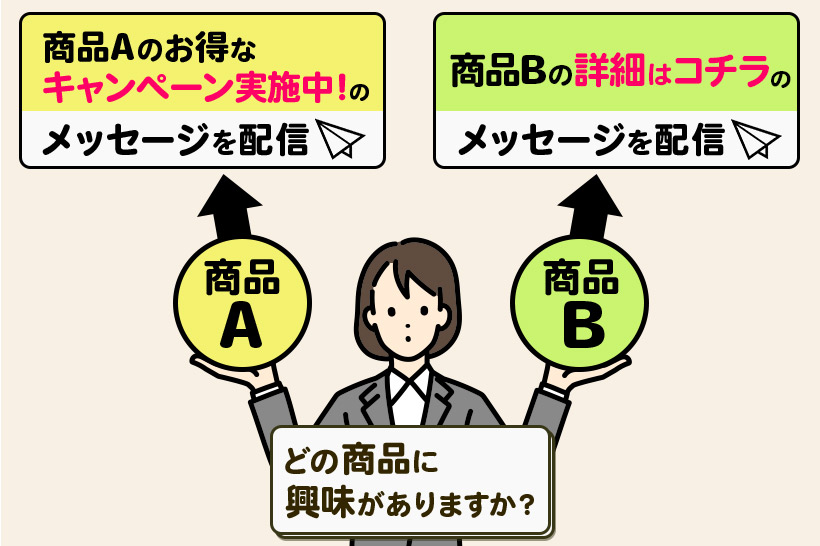

例えば、LINE公式アカウントで新商品の告知をし、詳細情報はメールで送るといった使い方です。

各チャネルの特性をいかすことで、読者もストレスなく必要な情報を受け取れ、配信停止率の低下につながります。

クロスチャネル戦略で配信停止率を下げるならLステップ×Lメール

配信停止率を改善するには、LステップとLメールを活用したクロスチャネル戦略が効果的です。

Lメールは、LINE公式アカウントの運用を効率化・自動化できるマーケティングツール「Lステップ」の新機能です。

※Lメールの利用にはLステップの契約が必要です。

行動履歴やスコアリング、セグメント、タグ情報、アクションなどのデータを活用してLINEと連動したメール配信が可能です。

LステップとLメールを活用すれば、

- 重要なお知らせはLINEで簡潔に通知し、詳細情報はメールで提供する

- メールで送った情報についてLINEでリマインドを送る

- LINEで読者の反応を見て興味を示した人だけにメールで詳細情報を送る

など、それぞれの特性を活かした使い分けが手軽に実現できます。

例)「(1通目)LINE→(2通目)メール→(3通目)LINE」といった配信シナリオも可能

Lステップで取得した正確な顧客データに基づいた配信を、メールでも実現して、配信停止率の低下と売上アップを同時に目指しましょう。

まとめ

メール配信停止率を下げるには、顧客の興味に合わせたコンテンツを最適な頻度で確実に届けることが大切です。

そのためには、たとえば、LINEとメールといった異なる特性を持つコミュニケーションツールを組み合わせると、顧客満足度を上げながら、長期的に接点を持ち続けられるのでおすすめです。

Lメールのような手軽にクロスチャネル戦略を実現できるツールを活用して、顧客ひとり一人に最適な配信を届けましょう。

-1.jpeg)