オンラインセミナーは低コストで開催できるため、多くの企業が採用しています。個人でも開催できるハードルの低さが特徴である一方で、準備不足が原因で失敗してしまうケースも少なくありません。

実際にオンラインセミナーを開催しようとしても、どのように準備を進めるべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。

- オンラインセミナーのやり方を知りたい

- オンラインセミナーで失敗しないコツはあるの?

- 配信ツールが多くて選べない

この記事では、オンラインセミナーのやり方、おすすめツール、成功のコツを解説しています。最後まで読んで、オンラインセミナーを成功させてください。

目次

オンラインセミナーとは

オンラインセミナーはリアルな会場ではなく、Web上で開催されるセミナーです。「Webセミナー」や、Webとセミナーを組み合わせた「ウェビナー」と呼ばれる場合もあります。

商品の説明会や展示会、企業の研修など、幅広く利用されており、開催する目的に適した配信方法や進行形式があります。

まずは、配信方法の違いを学んでいきましょう。

配信方法の種類

オンラインセミナーの配信方法は、以下の3つに分かれます。

| 配信方法 | 配信形式 | 特徴 |

| リアルタイム配信 |

|

|

| オンデマンド配信 |

|

|

| 擬似ライブ配信 |

|

|

リアルタイム配信は、決めた時間内に質疑応答や配信トラブルなどの不測の事態まで対応する必要があり、難易度がやや高めです。

セミナーに不慣れな人は、撮影をやり直せるオンデマンド配信が取り組みやすいでしょう。

進行形式の種類

規模や内容によって、適した進行形式があります。進行形式は、以下の3つです。

| 進行形式 | 特徴 | 適しているセミナー |

| 一方向型 |

|

|

| 双方向型 |

|

|

| テーブル型 |

|

|

配信形式を選ぶ際は、参加者の視点も大切です。例えば、とりあえず知識が欲しいと考えている人は「一方向型」が参加しやすいでしょう。疑問を解決したいと考えている人は、質疑応答などができる「双方向型」に興味を持つはずです。

上記のように、ターゲットの知識・興味に合わせた形式選択が重要になります。

オンラインセミナーのメリット

オンラインセミナーのメリットを解説します。

開催者側

オンラインセミナーを開催する側のメリットは、主に以下の3つです。

- 開催コストの削減がしやすい

- 参加者の情報を収集しやすい

- セミナー動画として再利用できる

インターネットを通して、1つの会場から全世界へ配信できるので、オフラインで開催するセミナーのように各地の会場を用意する必要がありません。手配する人材や交通費、宿泊費などの経費も削減できます。

情報収集もWeb上ですべて完結し、利用する配信ツールの機能を活用すれば、参加状況やアンケートの集計もスムーズです。

また、配信しているセミナーを録画し編集するだけで、高品質なセミナー動画が完成します。

オンラインセミナーは、少ないコストで多くのリターンが手に入る開催方法です。

参加者側

オンラインセミナーに参加する側のメリットは、主に以下の3つです。

- 参加する場所を自由に選べる

- 人目を気にせず質問しやすい

- オンデマンド配信は復習しやすい

インターネットに接続できる環境なら、自宅でも外出先でも自由に参加できます。セミナー会場までの移動時間がなくなり、多くのセミナーに参加しやすくなりました。

カメラ・マイクがオフになっている状態がほとんどで、質問もチャット形式が採用されています。そのため、人前での質問が苦手な人でも、発言しやすい環境です。

またオンデマンド配信の場合は、セミナーの巻き戻しや一時停止ができます。気になるところを何度も再生できるので、聞き逃しやメモの取り忘れを気にする必要がありません。

オンラインセミナーは、参加者も少ない時間で多くの情報を集められるメリットがあります。

【企画】オンラインセミナーのやり方

オンラインセミナーのやり方を紹介します。

目標の設定

オンラインセミナーの目標を設定します。開催したセミナーが成功したのか判断するためにも重要な部分です。

セミナーの目標は、実施目的によって変わります。以下のような目標を設定しましょう。

- 認知の獲得:問い合わせ数

- 参加者のナーチャリング:サービスの契約数

- 人材のオンボーディング:新入社員の定着率

目標の設定ができたら、テーマとターゲットを決めます。

- テーマ:伝えたい内容

- ターゲット:年齢・性別・職業・趣味・興味など

例えば、テーマが「LINE公式アカウントの友だちを0から増やす方法」なら、ターゲットは「LINE公式アカウントを開設したばかりの経営者」などが考えられます。

テーマが具体的であるほど、ターゲットが絞りやすくなります。時間をかけて考えていきましょう。

登壇者と日程の決定

次に、テーマに適した登壇者を決めます。社内に適任がいない場合は、外部から講師を招くのも1つの手段です。

登壇者が決まったら、日程の調整を進めましょう。セミナーを開催するには、登壇者の他に運営担当者が必要です。全員のスケジュールを調整して、セミナー当日までの日程を組みます。

会場や機材の手配、セミナー資料の作成、リハーサルなど、当日までにするべき準備は多くあります。日程は余裕を持って考えておくと安心です。

また、この段階でセミナーの所要時間まで決めておきましょう。セミナーは短時間で内容の濃いものが、聴講者の満足度向上につながります。

内容と構成の作成

テーマ・ターゲットに沿った構成を作成します。セミナーを開催する目的を意識すると、方向性を見失わずに作成できます。

以下のポイントを、ターゲット目線で考えてみましょう。

- 知りたいと感じている情報

- 解決したい問題

- 知っておくべき関連知識

セミナーは、「参加者が抱えている問題を解決できるか」が重要です。知識を提供しても問題を解決できなければ、セミナーの満足度は上がりません。

構成に必要なポイントをまとめたら、話す順番を決めましょう。以下のように、内容が理解されやすい順序が理想です。

- 問題の共有

- 問題を解決する手段の提案

- 実例をもとにシミュレーション

- 問題を解決した未来の提示

早めに参加者の疑問を解決して、信頼を勝ち取る必要があります。そのためには、ターゲット第一の構成が大切です。

配信方法・ツールの選定

オンラインセミナーを開催するには、配信ツールが欠かせません。さまざまな配信ツールが提供されているので、必要な機能の見極めが大切です。

配信方法は「リアルタイム配信」「オンデマンド配信」「擬似ライブ配信」から選びます。セミナーに不慣れなうちは、失敗を修正しやすいオンデマンド配信がおすすめです。

配信方法が決まったら、次にツールを選びます。ツールの詳しい選定方法は後述します。ツール選定に迷ったら、「Zoom」を選んでおけば間違いないでしょう。

Zoomは汎用性と知名度が高く、使いやすいツールです。インターネットで情報が見つかりやすく、使い方の書籍も出版されているので、初心者でも安心して使えます。

【開催前】オンラインセミナーのやり方

企画を練ったら、開催前の準備に取りかかりましょう。

配信環境の準備

セミナーを配信するためには、以下の3つが最低限必要です。

- インターネット環境

- 配信用PC(カメラ・マイク内蔵)

- 配信ツール

スムーズなセミナー進行には、安定したインターネット回線が必要です。自社や自室から配信する場合は、まず配信環境から確認しましょう。

回線速度は「5Mbps以上」があれば問題ないといわれています。ですが、セミナー内でスライドや動画を共有したり、大人数が同時に視聴したりする場合は、より速い回線がおすすめです。

また、配信用PCにカメラ・マイクが内蔵されていたとしても、別途用意した方が見やすく聞こえやすい配信になります。

特に、聞き取りやすい音声は参加者の集中力に影響するので、マイクだけでも用意しておきましょう。

セミナーの規模が大きくなれば、必要な機材の数や種類が増えていきます。配信環境が変わるたびに、必要な機材を確認しておくと安心です。

資料の準備

セミナーで使用する資料の準備を進めます。わかりやすい資料は、セミナーの進行をスムーズにするだけでなく、視聴者の満足度を高めます。

スライドを作るときは、内容を伝えくするために、以下のポイントを意識してみましょう。

- スライド1枚につき、メッセージは1つに絞る

- フォントは見やすいサイズに調整する

- 文字よりも画像や図表で伝える

参加者の意識をセミナーに集中させるには、スライドなどの資料以外にも、アンケートも重要です。アンケートでQ&Aを出してから、答えをスライドで提示すれば、より深い理解につながるでしょう。

準備するセミナーの資料は、セミナーで使用するスライドや動画だけでなく、アンケートやフォローアップ用の特典もあります。

セミナーの満足度を向上させる要素なので、視聴者第一で丁寧に作り込みましょう。

告知・宣伝の実施

オンラインセミナーの準備と並行して、以下のように告知と宣伝も実施していきます。

- 告知ページを作成する

- メール配信で告知する

- SNSで告知する

- インターネット広告で集客する

- セミナーポータルサイトを利用する

- LINE公式アカウントを活用する

さまざまな集客方法を試して、企画と相性のよい集客方法を見つけましょう。

例えば、LINE公式アカウントなら、利用者数の多いLINEを使ってセミナーの告知ができます。開封率が高いので、情報が届きやすいメリットがあります。

集客できても、実際にセミナーに参加してもらえなければ、意味がありません。確実に参加してもらえるように、申し込み者へのリマインドメールがおすすめです。

セミナーの数日前、前日、当日で3回送信し、出席用のURLの添付を忘れないように注意しましょう。

配信前リハーサル

セミナーの配信前には、必ずリハーサルを行いましょう。1回目は機材の動作や進行のチェック、2回目は参加者の立場からリハーサルを行えば、見落としが少なくなります。

リハーサルでは、できるだけ本番と同じ環境でテストしましょう。当日の役割分担を確認するために、運営側全員が参加している状態が理想です。

視聴者はスマートフォンやWi-Fi環境で参加するかもしれません。資料の見やすさ、音声の聞き取りやすさなど、チェックリストで判断基準を作るのもおすすめです。

【開催中】オンラインセミナーのやり方

リハーサルで確認した台本に従って、セミナーを進行させていきましょう。

配信環境の最終テスト

セミナーの開始1時間前には、配信ツールを使って配信状況の最終テストを行います。

カメラ・マイクの接続状況、映像の乱れ、音量の調節など、開始前に必ず確認してください。

登壇者に外部講師を招待しているときは、講師の接続チェックも忘れずに実施します。

講師側でスライドなどの資料を用意している場合は、画面共有までテストしておきましょう。

最終テストをクリアできたら、セミナーを開始します。開演までの待ち時間は、BGMと注意事項、スケジュールのスライドを流しておくと離脱率の低下に効果的です。

参加者へアナウンス

セミナー開始時間になったら、参加者へアナウンスを行います。セミナーの注意事項やルールを、しっかりと伝えましょう。

会場でのセミナーと違い、聴講している環境が全員違います。配信している映像・音声のフィードバックをもらえるように、開始時点の呼びかけが大切です。

オンラインセミナーはコミュニケーションが取りにくく、アナウンスだけではうまく伝わりきらない場合があります。

セミナー開演後は、映像・音声のトラブル報告に備えて、チャット欄から目を離さないようにしておくと安心です。

アンケートの実施

講演中のアンケートは、参加者の情報収集だけでなく、コミュニケーションのきっかけとしても優秀です。

アンケートを実施すると、参加者の意識がセミナーに向けられ、集中して聴講してもらえるようになります。さらに、結果に合わせてフォローを挟むようにできれば、セミナー満足度の向上にも有効です。

なお、人間が深い集中を持続できるのは、15分が限界だといわれています。そのため、アンケートを実施するタイミングは、この15分が目安になるでしょう。1時間のセミナーなら、チャットを使った簡単な質問でも十分です。

アンケートを適度な間隔で実施すれば、効率的に情報を集めながら視聴者の集中力を持続させる効果が期待できます。

【開催後】オンラインセミナーのやり方

セミナー開催後のアクションが、セミナー全体の評価に影響します。開催後のフォローアップまで、丁寧に取り組みましょう。

参加者へフォローアップ

セミナー開催後は、なるべく早くフォローアップメールを送ります。

時間が経つと参加者の意識も下がり、開封率も低下します。すぐに送信できるように、事前に準備を済ませておくとよいでしょう。

フォローアップメールでは、以下の内容を含めるとよいでしょう。

- セミナーに参加してくれたお礼のメッセージ

- 対応しきれなかった質疑応答の回答

- セミナーのアーカイブ送信

- 次回のセミナーを開催する日程

セミナーに申し込んだものの不参加だった人にも、アーカイブや次回以降の日程を送信しておけば、次回は参加してくれるかもしれません。

また、外部講師を招待していた場合は、講師にもお礼のメッセージを忘れずに送りましょう。

アンケート結果の分析

フォローアップまで完了したら、アンケート結果の分析を行います。開催者側もセミナーの感想を忘れないように、早めの振り返りがおすすめです。

振り返りでは、以下の視点からセミナーを分析します。

- 参加者が知りたい情報を提供できたか

- セミナーに満足してもらえたか

- アンケート結果にどのような傾向があるか

ピックアップした改善点や要望を、次回のセミナーに取り入れれば、より質の高いセミナーに近づきます。

他にも、アンケート結果は自社のコンテンツとしても利用可能です。集計結果は、他社にはない独自の情報として高く評価されます。

アンケートで集めた情報は、さまざまな活用方法があります。ぜひ、セミナー内でも積極的にアンケートを実施し、より多くの情報を集めるようにしましょう。

セミナー動画の編集・投稿

録画したセミナー動画を編集・投稿すれば、低コストで多くの人に情報を届けられるようになります。

質の高いセミナー動画であれば、有料販売を検討してもよいでしょう。もしくは、擬似ライブ配信なら、短期間で複数のセミナーを実施できるようになります。

セミナー動画は、再生されるたびに視聴者に情報を届けてくれる広告として活用できます。セミナー終了後は、記憶が鮮明なうちに動画を完成させて、積極的に再利用していきましょう。

配信ツールを選ぶポイント

セミナーに適したツールを選ぶには、以下のポイントが大切です。

- 最大参加人数は適切か

- 利用料金は予算内か

- サポートが充実しているか

- セミナーに必要な機能が搭載されているか

- 参加者の評判は良好か

参加人数や利用料金、サポート体制、機能面は、公式ホームページで調べられます。ツールによっては、公式ホームページのチャットボットが質問に答えてくれるので、うまく活用しましょう。

ツールの評判は、インターネットの他にSNSで検索できます。さまざまな評価を見ながら、ツールの使い勝手を調査してください。

ツールは実際に使ってみて初めて、良しあしがわかる部分もあります。無料プランやデモがあるツールは、テスト運用して使用感を確かめる方法がおすすめです。

おすすめセミナー配信ツール3選

おすすめのセミナー配信ツールを3つ紹介します。

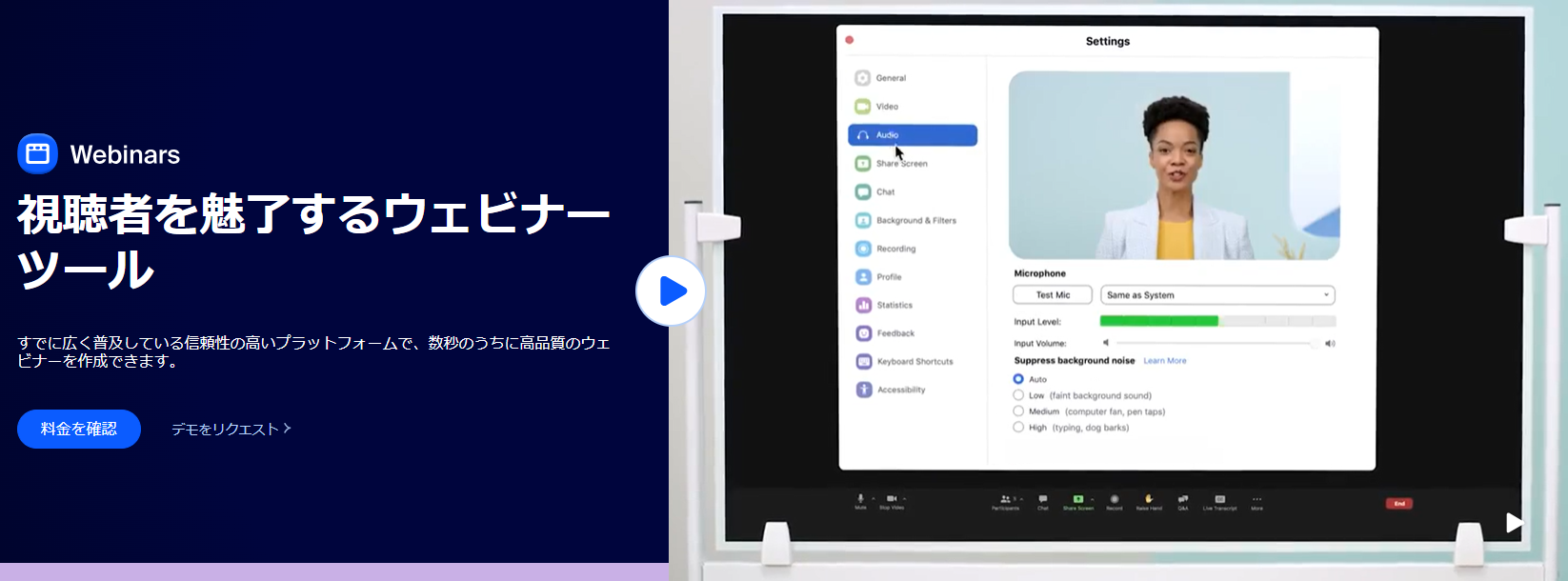

Zoom Webinars

「Zoom Webinars」は、Zoomのオプション機能でウェビナーに特化した配信ツールです。

Zoomには「Meetings」もありますが、Zoom Webinarsの方がオンラインセミナー向きの機能がそろっています。

Zoom Webinarsでは、ホストとパネリストのみがビデオ画面共有や、参加者リストを確認できます。参加者は視聴者専用モードに設定され、講演内容に集中しやすい仕様です。

もし、意見交換など自由に発言させたい場合は、Zoom Meetingsの方が適切です。自分でミュートを解除できる上に、参加者リストも全員に公開されているので、少人数の会議のように利用できます。

Zoomは知名度が高く汎用性も高いので、初めての配信ツールにおすすめです。

Google Meet

引用:Google Meet

「Google Meet」は、Googleが提供しているビデオ会議サービスです。無料でも利用できますが、有料のプランを契約すれば、より多くの機能を利用できるようになります。

無料版ではアンケート機能が使えないので、コミュニケーション面で不便はあります。しかし、チャット機能は使えるので、少人数の参加であれば無料版でも十分に対応できるでしょう。

有料プランでは、「Google Workspace」全体の利用制限が解除されます。

Google Meetの参加人数や機能が増えるだけでなく、Google Driveのストレージ容量も拡張されるなどのメリットがあります。

Google Meetは、普段からGoogleのサービスを利用している人におすすめツールです。メールの集客やカレンダー、アンケート、セミナーの要約など、Googleのツールですべて対応できる応用力が魅力です。

コクリポ

引用:コクリポ

コクリポは、国産のウェビナーツールでサポートが充実しています。かんたんな操作が特徴で、ITツールが苦手な方にもおすすめです。

例えば、タイトルや開催日時を入力するだけで、予約入力ページまで完成します。ウェビナーツールの設定が少なくなる分、前準備に集中できます。

料金プランは3つあり、初月無料なので試験運用しながらコクリポの機能を確認できます。

低コストでシンプルなツールですが、録画機能やウェビナー管理機能など、必要な要素はしっかりと備えています。

オンラインセミナーを成功させるコツ

オンラインセミナーを成功させるためのコツを紹介します。

聴講者を離脱させない構成を組み立てる

オンラインセミナーは、会場型のセミナーに比べると、聴講者が飽きやすく離脱しやすいデメリットがあります。

興味があるからこそ参加したセミナーなのに、途中で飽きてしまう理由は「他のことをしながら視聴できる」からです。

オンラインセミナーはマイク・カメラをオフにして参加できるので、講演中でも誰の目にも触れません。このため、セミナーに集中しにくく、席を外したりスマホをいじったりして、徐々に講演内容に興味を失った人から離脱していきます。

よって、離脱を防ぐために、以下のポイントを構成や話す内容に盛り込みましょう。

- アンケートで参加者を巻き込む

- スライドや動画で画面を切り替える

- ストーリーで興味を引きつける

その他にも、カメラを複数用意して、画角を切り替える手段も有効です。画面に変化があると、視聴者の意識をセミナーに引きつけやすくなります。

画面の画角や演出方法は、他のセミナーを見るだけでなく、TV番組が参考になります。TV番組で使われているテクニックは、セミナーでも有効な手段です。

参加者の視聴環境を確認する

セミナー参加者へ、推奨する視聴環境を事前に伝えておきましょう。セミナーの申し込みページだけでなく、申し込み完了メッセージやリマインドメールも利用して通知します。

参加者の視聴環境が悪いと、開催者側の配信環境にかかわらず、音声や映像が乱れてしまう可能性があります。

動画やスライドの共有を多用したセミナーを計画している場合、トラブルの原因にもなりかねません。

そのため、視聴環境が悪い事態も想定して、動画や資料はできるだけ軽量化したデータが必要です。

また、初めてツールを利用する人への配慮も必要です。事前にツールの操作方法を案内しておくと、スムーズな進行につながります。

トラブルを想定したマニュアルを用意する

リアルタイム配信では、準備を重ねても突発的なトラブルが起きる可能性があります。慌てずに対応するには、対策マニュアルの作成が効果的です。

対策マニュアルは、リハーサル中に開催者側全員で内容を確認しておきます。開演前に、トラブル内容の担当者を決めておくと、本番中でもスムーズに動き出せるでしょう。

また、機材のトラブル対策として予備があると安心です。パソコンやマイク、カメラなど最低限の機材があれば、当日のトラブルにも対処できます。

ミュートの協力を呼びかける

セミナー中の視聴中に気づきにくいのが、ミュートし忘れです。開催者側の設定で全員をミュートにできるツールもありますが、あらかじめミュートの協力を呼びかけが大切です。

質疑応答やディスカッションを行う際に、自分でミュートを解除するケースがあります。発言後のミュートし忘れは珍しくありません。

そのまま進行してしまうと、セミナーに余計な生活音や私語が入ってしまったり、画面に発言者として表示されてしまったりと、セミナー全体に悪影響が心配されます。

自由に発言できるセミナーは、参加者同士のコミュニケーションも生まれやすく、セミナー全体の活気が向上します。主催者と参加者が配慮しあえば、よりよいセミナーを実現できるでしょう。

セミナーを録画して再利用する

質の高いセミナーは、録画した映像にもさまざまな活用方法があります。

例えば、アーカイブ映像なら、セミナーに参加してくれた人への特典として配布できます。動画の一部をショート動画に編集すれば、SNSで広告としても活用可能です。

編集してスライドやテロップを加えれば、セミナー動画をコンテンツとして販売できるでしょう。社内用の研修動画なら、社員が入社するたびに同じ動画を見せるだけで研修が終了します。

また、擬似ライブ配信に利用すれば、リアルタイムで対応する時間を最小限に抑えながら、短期間でセミナーの複数回開催も可能です。

開催するだけで満足せずに、コンテンツの運用方法は事前に計画しておきましょう。

録画配信セミナーを活用するならLキャストがおすすめ

録画した動画で擬似ライブ配信をしたい人には、Lキャストがおすすめです。Lキャストを利用するには、「LINE公式アカウント」と拡張ツール「Lステップ」の契約が必要です。

Lキャストなら、LINEを利用してオンラインセミナーの集客、講演、アフターフォローまで管理できます。Lステップ・Lキャストの設定を作り込めば、マーケティングを自動化して、効率的な運営が可能です。

リアルタイムのセミナーを続けながら、録画したコンテンツを編集すれば、コンテンツは確実に増え続けます。Lキャストは増やしたコンテンツで、セミナーを自動で開催する「オートウェビナー」を実現します。

オートウェビナーは、オンラインセミナーの価値を高める配信方法です。ぜひ、Lキャストによるオートウェビナーで新しいビジネスチャンスを見つけましょう。

まとめ

この記事では、オンラインセミナーのやり方からツール、成功のコツを紹介しました。

オンラインセミナーは、企画段階からしっかりとした準備が重要です。ツールも企画に合わせて、必要な機能を備えたツールを選ぶとよいでしょう。

ぜひ、解説した手順を取り入れて、質の高いオンラインセミナーを開催してください

-1.jpeg)