LINE公式アカウントを活用した、友だち登録の促進や接点づくりには、診断コンテンツが効果的です。

ユーザーの関心を引き出しながら、自然な流れで「友だち情報」や「タグ」を取得できる手法として、多くの企業が取り入れています。

Lステップでは、回答フォームやリッチメッセージ、Lフレックスなど、さまざまな形式で診断コンテンツを作成できます。

なかでも「カルーセル」を使った診断は、視覚的にわかりやすく、トーク画面上で完結するため離脱が少ないのが特長です。

また、設問や結果表示のパネルを自由に設計できることから、ブランドの世界観や目的に応じた表現が可能です。

本記事では、診断コンテンツをカルーセルで作成する手順を、ステップごとに詳しく解説します。

あわせて、実際の導入事例もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

Lステップのカルーセルとは?

カルーセルは、Lステップの「テンプレート」機能のひとつです。

視認性の高い画像付きパネルを活用し、ユーザーに直感的な選択を促すことができます。

カルーセルには、主に2つの形式があります。

アンケートや診断コンテンツに適しており、最大4つの選択肢を設定できます。

サービス紹介やメニュー表示など、複数の情報を見せたい場合に向いており、各パネルごとに最大3つの選択肢を設定できます。

それぞれの形式を使い分けることで、用途に応じた見せ方が実現します。

各パネルには、リンクや回答フォームなどのアクション設定が行えるため、ユーザーの興味に応じた適切な誘導が可能です。

これにより、コンバージョン率の向上や業務効率化につながります。

また、このカルーセル機能は、すべてのプランで利用できます。

2025年6月に登場した「フリープラン」でもお試しいただけるので、まずは気軽に操作感を体験してみてください。

診断コンテンツをカルーセルで作るメリット

カルーセル形式の診断コンテンツは、LINEのトーク画面上でスムーズに完結できるため、外部リンクでの離脱を防ぎながら、ユーザーの参加率や反応率を高めやすいのが特長です。

ここでは、カルーセルを活用する主なメリットを3つに分けてご紹介します。

画面遷移がなく、トーク内で完結できる

たとえば回答フォームを使った診断では、トーク画面から別の画面に切り替わり、そこで設問に答えます。

一方でカルーセルは、診断コンテンツをすべてLINEのトーク画面上で完結できます。

トーク画面外への移動が不要なため、読み込み待ちやリンク操作のミスによる離脱を減らせるのが大きなメリットです。

スマホでの閲覧が中心となるLINEにおいて、「会話の中でそのまま進められる」体験はスムーズで、ユーザーの反応率向上にもつながります。

従来の回答フォームよりも気軽に選択できるカルーセルは、診断コンテンツの回答率を高めたいときに、有効な手段といえるでしょう。

視覚的に選びやすく、直感的に答えてもらいやすい

カルーセルの大きな魅力は、視覚的なわかりやすさです。

各パネルに画像を使えば、設問項目がひと目で伝わり、ユーザーは感覚的に選択しやすくなります。

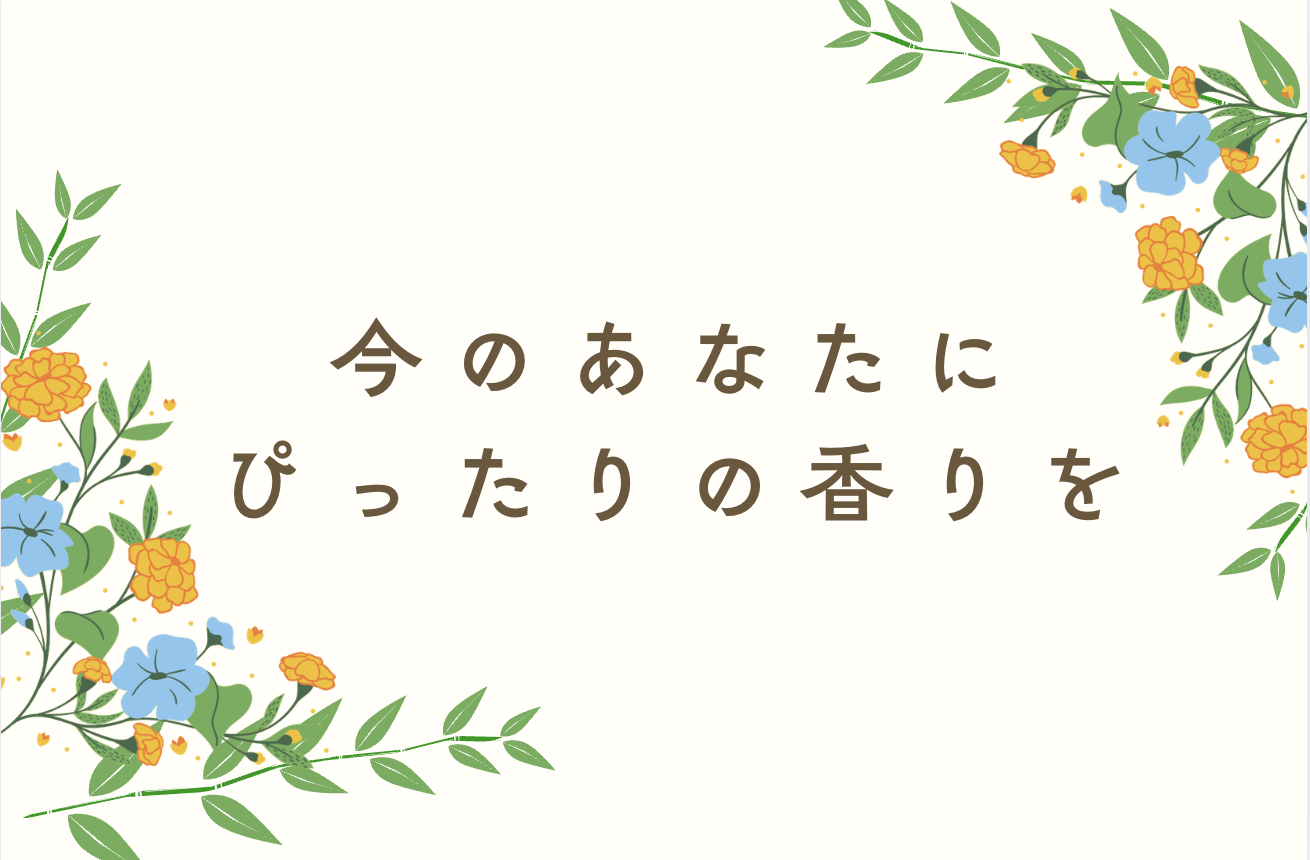

たとえば「あなたにぴったりの香りは?」「今の気分に合うドリンクは?」といったテーマも、画像やデザインで世界観を表現することで、没入感のある診断体験につながります。

文字だけのアンケートに比べて情報が頭に入りやすく、遊び感覚で楽しめるため、反応率の向上にも効果的です。

視覚と直感に訴えるカルーセル形式は、ブランドやサービスの魅力をわかりやすく伝える手法としても有効です。

「対話している感覚」をつくりやすい

カルーセルを使った診断は、まるでLINE上で会話をしているようなテンポ感で進行できるのも特長です。

たとえば、回答結果をメッセージとして返したり、選択肢に応じて次の設問を出し分けたりすることで、ユーザーとの「対話感」を演出できます。

一問一答で進む特徴を活かし、自然な形でユーザーから情報を引き出せるのがポイントです。

LINE上でスムーズに関係性を深められるのも、この形式ならではの強みといえます。

Lステップでカルーセル診断を作る5ステップ

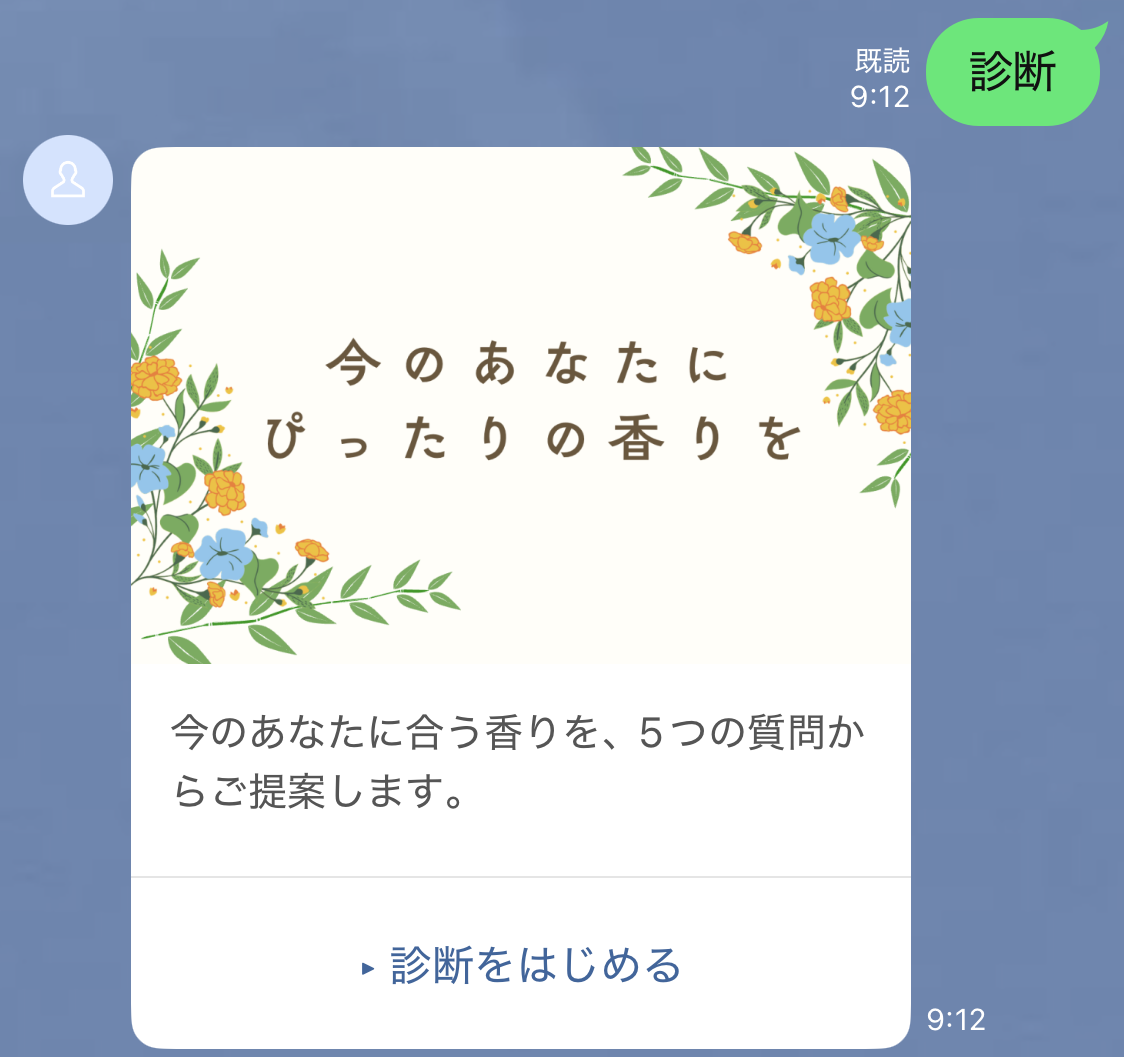

それでは、カルーセルを活用した診断コンテンツの設定手順を、具体的なアカウントを想定して解説していきます。

【想定アカウント】

| アロマ製品を扱うブランドアカウント「アロマ・エル」 |

診断コンテンツの目的

|

診断コンテンツへの導線 「診断」というキーワードを送信してもらい、それをトリガーに診断開始のテンプレートを自動で送信する。 |

診断コンテンツからの導線 診断結果に応じて「あなたにおすすめのアイテム」として商品を紹介。 |

| ECサイトの商品ページへのリンクを設置し、診断結果をきっかけに自然な流れで商品ページへつなげる。 |

| さらに、診断結果とあわせて、商品購入時に使えるクーポンコードを案内するメッセージも配信し、購入を後押しする。 |

【設定方法】

- 診断テーマ・設問の設計をする

- タグと友だち情報欄を作成する

- 各パネルに設定する画像を準備する

- テンプレートを登録する

- 動作確認を行う

【完成品はコチラ】

ステップ1|診断テーマ・設問の設計をする

まず診断コンテンツの「テーマ」と「設問内容」を決めます。

ここでいうテーマとは、「何を診断するのか」「どんな体験をユーザーに届けたいか」という全体の方針です。

今回の診断テーマは、「今の気分に合った香りを見つけるアロマ診断」とします。

1枚のパネルで作成する場合、選択肢は最大4つまで設定可能です。

設問数は、診断の目的(エンタメ/販促/教育など)や、ユーザーの集中力の持続時間に応じて調整します。

下記に代表的なパターンをまとめました。

| 設問数 | 特徴 | 向いている目的< |

| 3問 | 短時間で完了し、導入しやすい構成にできる | SNS経由の流入を増やしたいとき/ユーザーとの軽い接点をつくりたいとき |

| 5問 | 手軽さと納得感を両立できる | EC購入への導線をつくりたいとき/おすすめ商品の提案をしたいとき |

| 7問 | より詳細な情報を引き出し、分類精度を高められる | ライフスタイルや悩みを深掘りしたいとき(例:スキンケア、睡眠) |

| 10問以上 | 本格的な分析やセグメント設計に活かしやすい | 教育や専門性のあるテーマを扱いたいとき/メール登録やカウンセリング予約などにつなげたいとき |

一般的に、3〜7問程度が、ユーザーの集中力を保ちつつ、診断結果にも納得感を持ってもらいやすいとされています。

今回の設問数は、手軽さと診断の深さのバランスが良い「5問」を選びました。

診断テーマ【今の気分に合った香りを見つけるアロマ診断】

| 設問 | 選択肢 |

| Q1.最近よく感じるのは? |

|

| Q2.夜の寝つきはどう? |

|

| Q3.最近の集中力は? |

|

| Q4.1日の中で好きな時間帯は? |

|

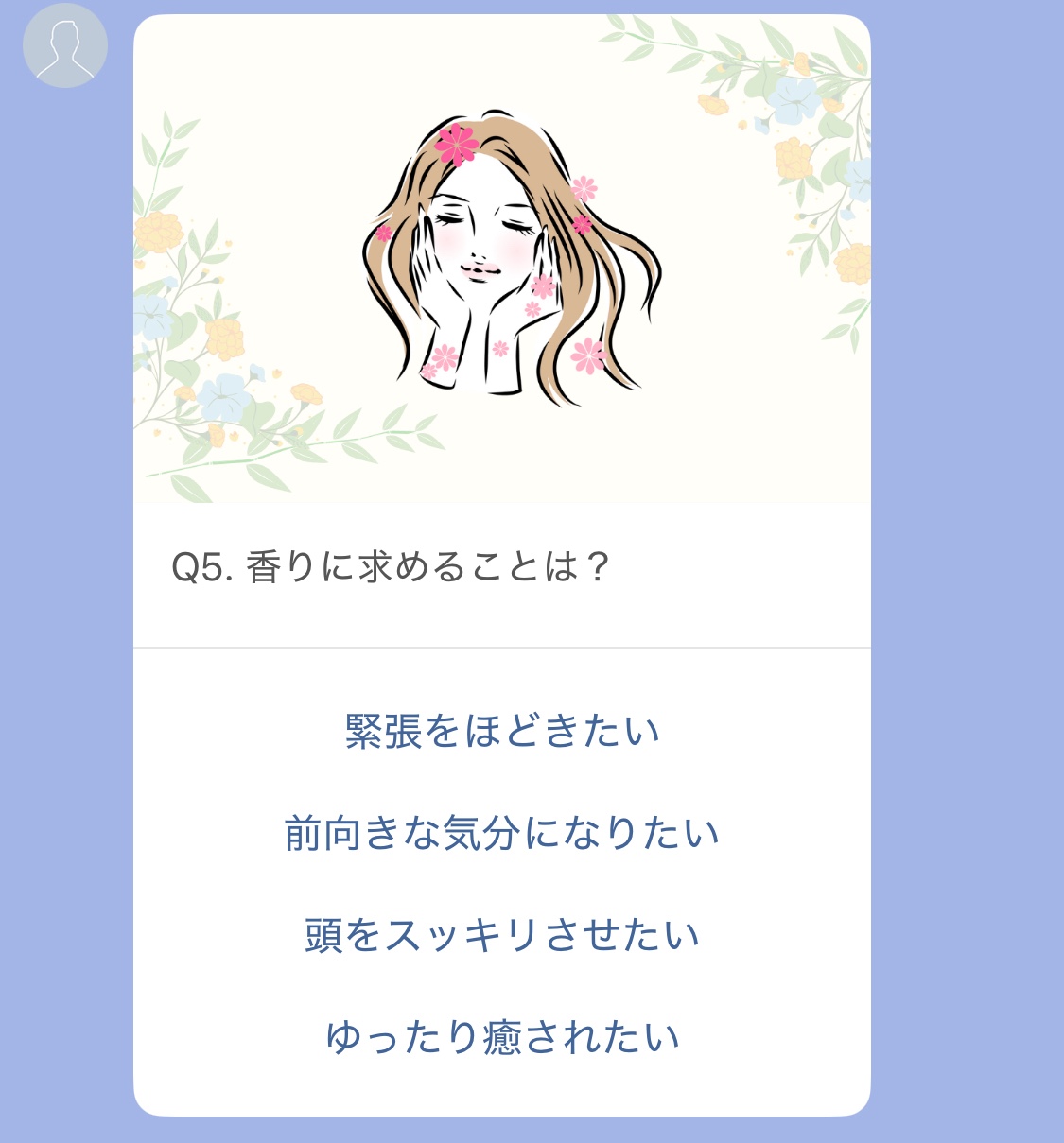

| Q5.香りに求めることは? |

|

また、今回は最後の設問(Q5)を結果分岐のキーとして設定し、選択肢ごとに診断結果を出し分けます。

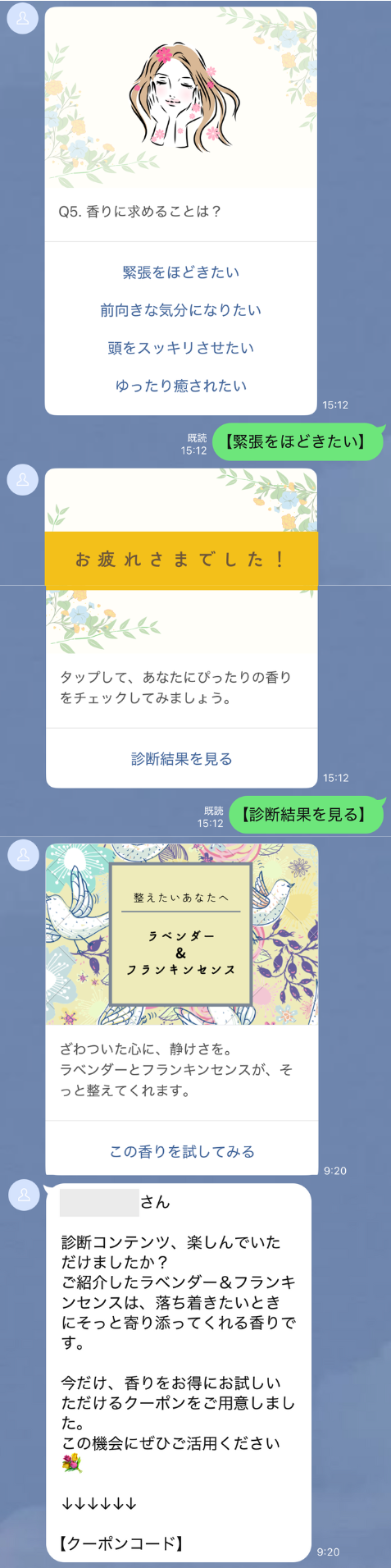

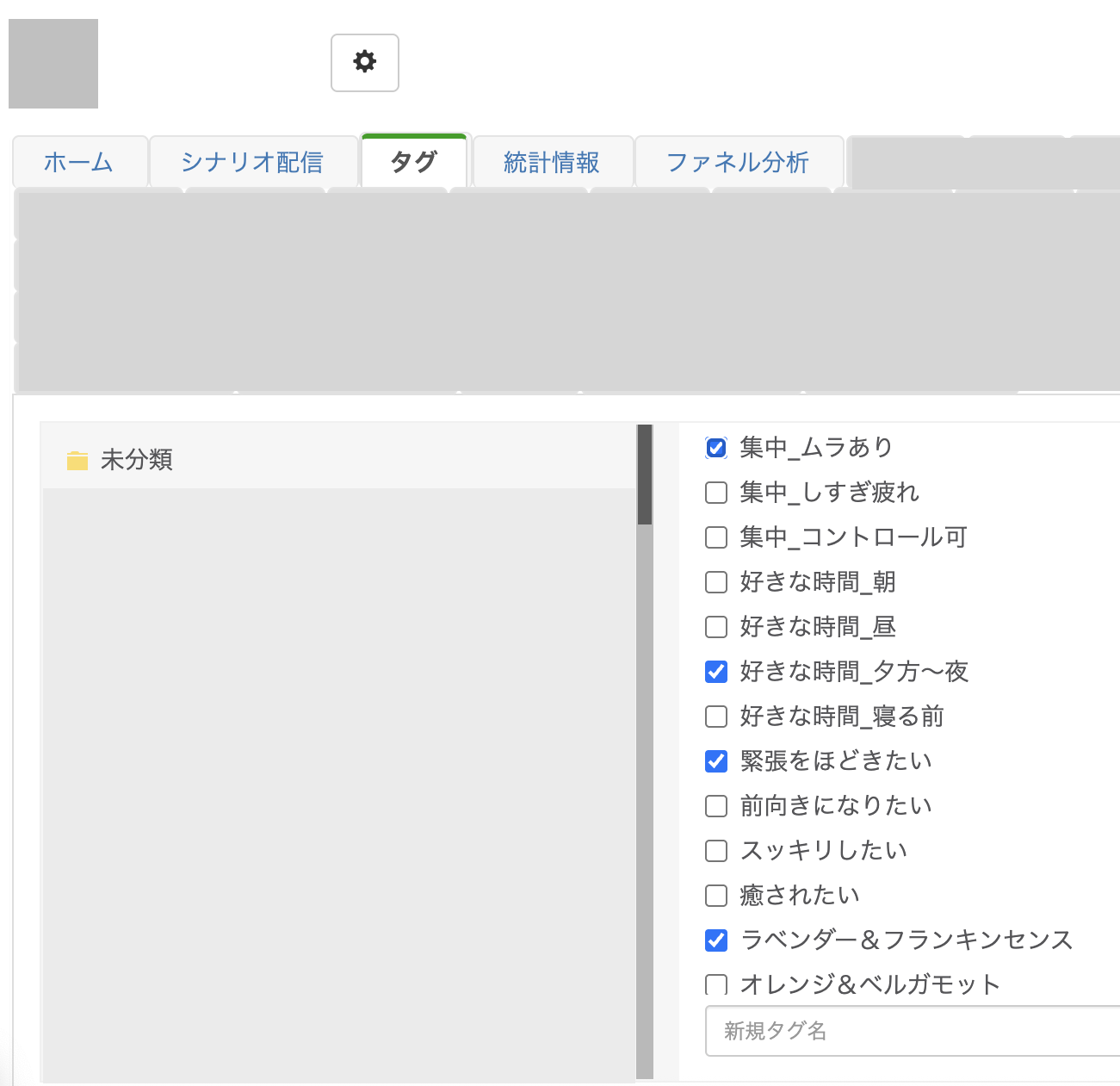

ステップ2|タグと友だち情報欄を作成する

Lステップでは、診断の回答内容に応じて、自動でタグを付ける設定が可能です。

これにより、回答に連動したアクションの自動実行や、タグを使ったセグメント配信が行えます。

「タグ」は友だちを分類するラベルのようなもので、施策の効果を高めるうえで重要な役割を果たします。

一方、「友だち情報欄」は名前や住所など具体的な情報を保存する「情報の箱」のような位置づけです。

回答内容や診断結果を「友だち情報欄」に保存しておくと、メッセージ作成時にその情報をテキストとして挿入できます。

友だち情報欄は上書き保存となるので、上書きしたくない場合は新しい友だち情報欄を用意するなど、設定に気をつけましょう。

今回は、提案する「おすすめ商品」を友だち情報欄に保存するよう設定していきます。

タグの作り方

Lステップでタグを作成する手順は以下の通りです。

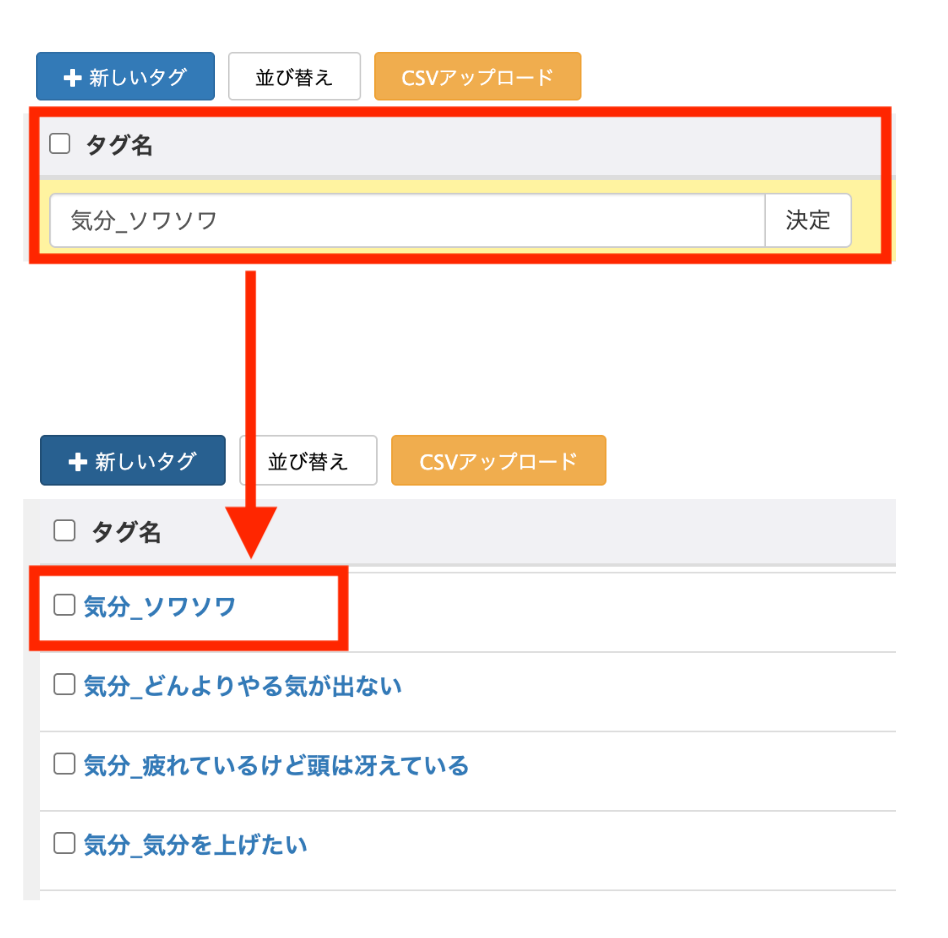

①メニューから「タグ管理」を選択し、「+新しいタグ」をクリックします。

②テキストボックスに、任意の名前を入力して「決定」をクリックします。

今回は、診断終了時に診断結果とあわせてECサイトで使えるクーポンコードを送るため、おすすめする「商品」タグも作成しています。

さらに、診断後に商品購入に至っていない方へ「診断結果はどうでしたか?」とメッセージを送るため「診断完了」のタグも作成しました。

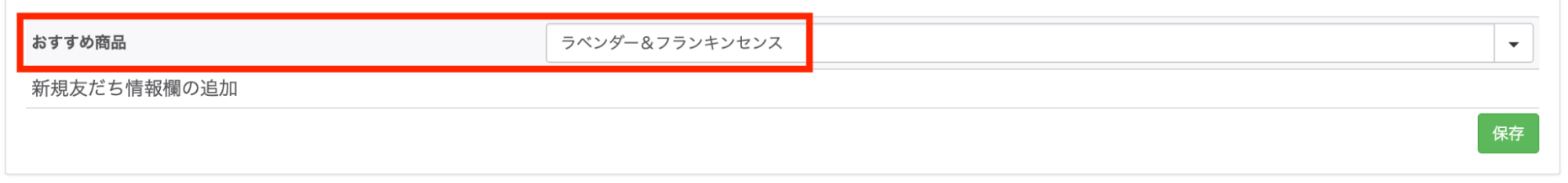

友だち情報欄の作り方

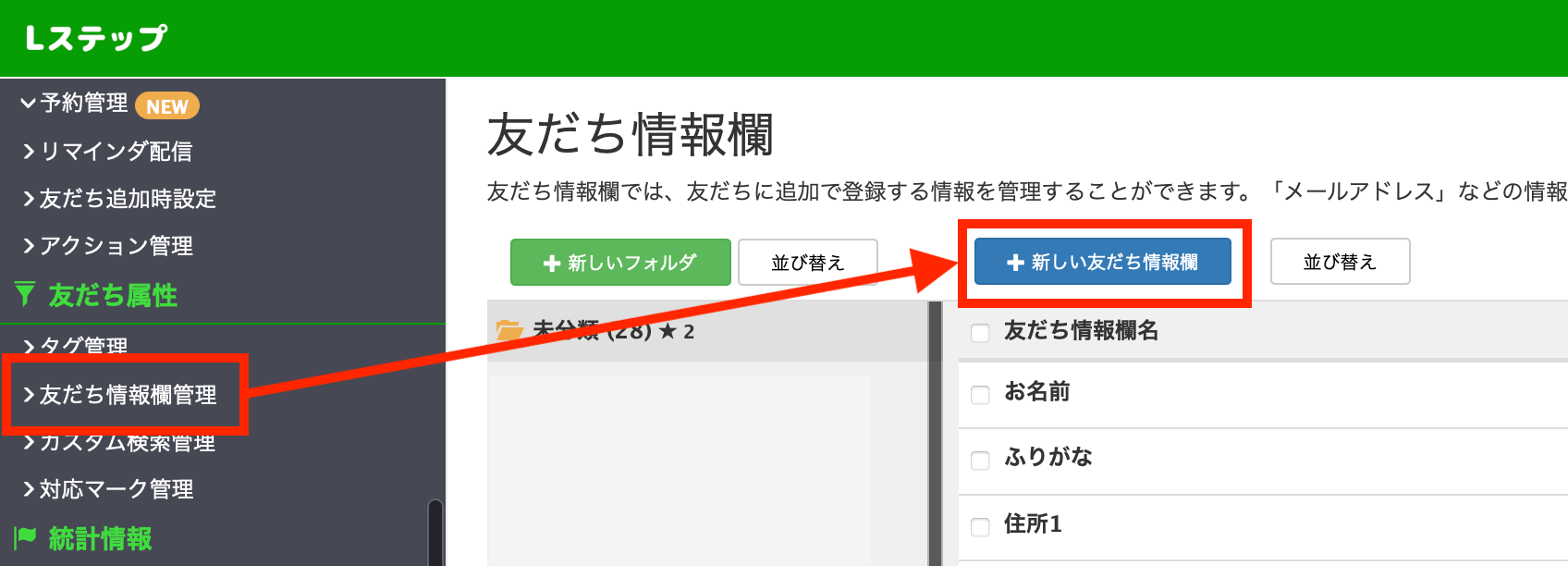

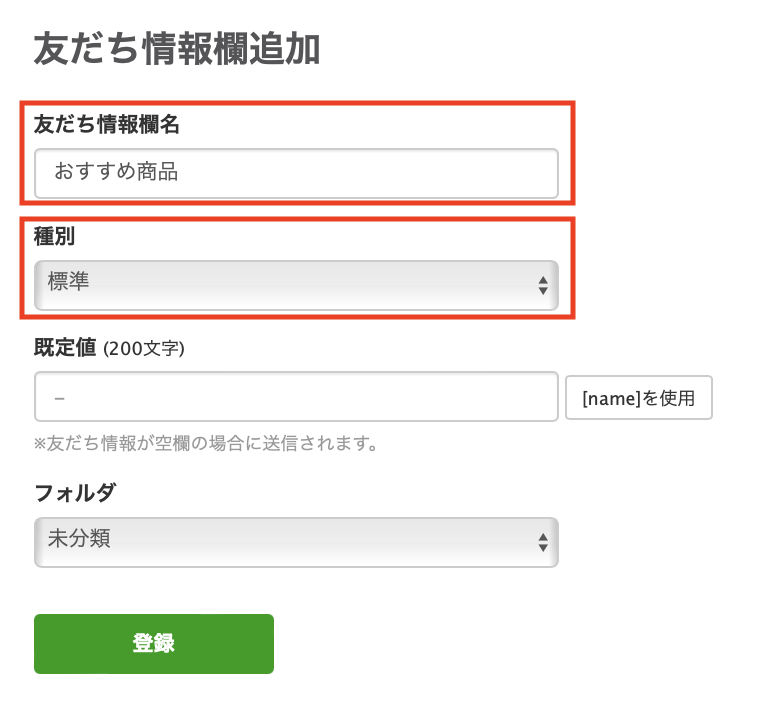

友だち情報欄は、メニューバーの「友だち情報欄管理」から、「+新しい友だち情報欄」ボタンをクリックして作成します。

「友だち情報欄名」を入力し、「種別」を設定しましょう。

「種別」は以下の6種類から選択できます。

今回は、「おすすめ商品」の内容を保存するため、200文字まで入力できる「標準」を使用します。

ステップ3|各パネルに設定する画像を準備する

続いて、カルーセルの各パネルに設定する画像を準備します。

画像サイズは「横1024px 縦678px」が推奨です。

文字だけのパネル作成も可能ですが、画像を加えることで設問の内容がひと目で伝わり、直感的に選んでもらいやすくなります。

ユーザーの反応率を高めるためにも、設定をおすすめします。

使用する画像は、Web上のフリー素材を組み合わせたり、Canvaなどのデザインツールを使ったりして作成しましょう。

【診断開始の画像】

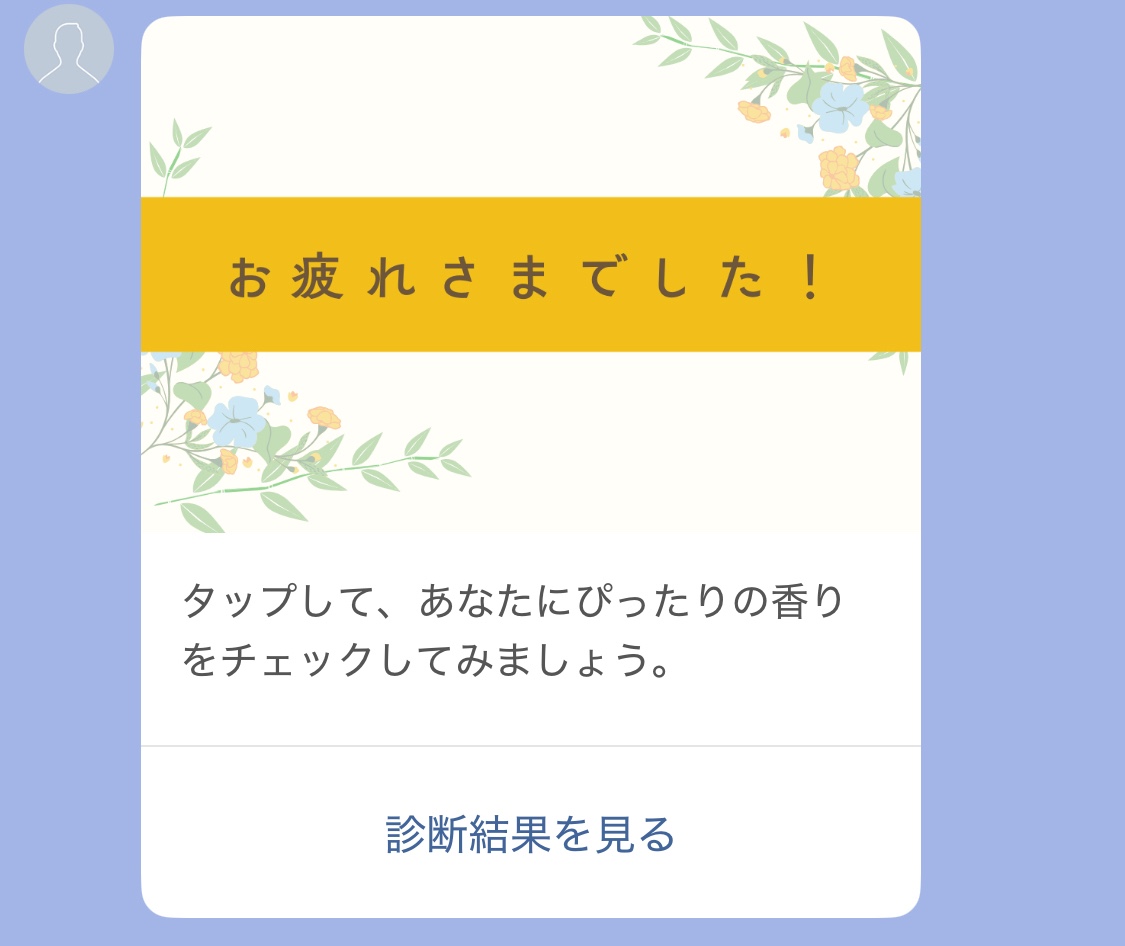

【診断結果の前に表示させる画像】

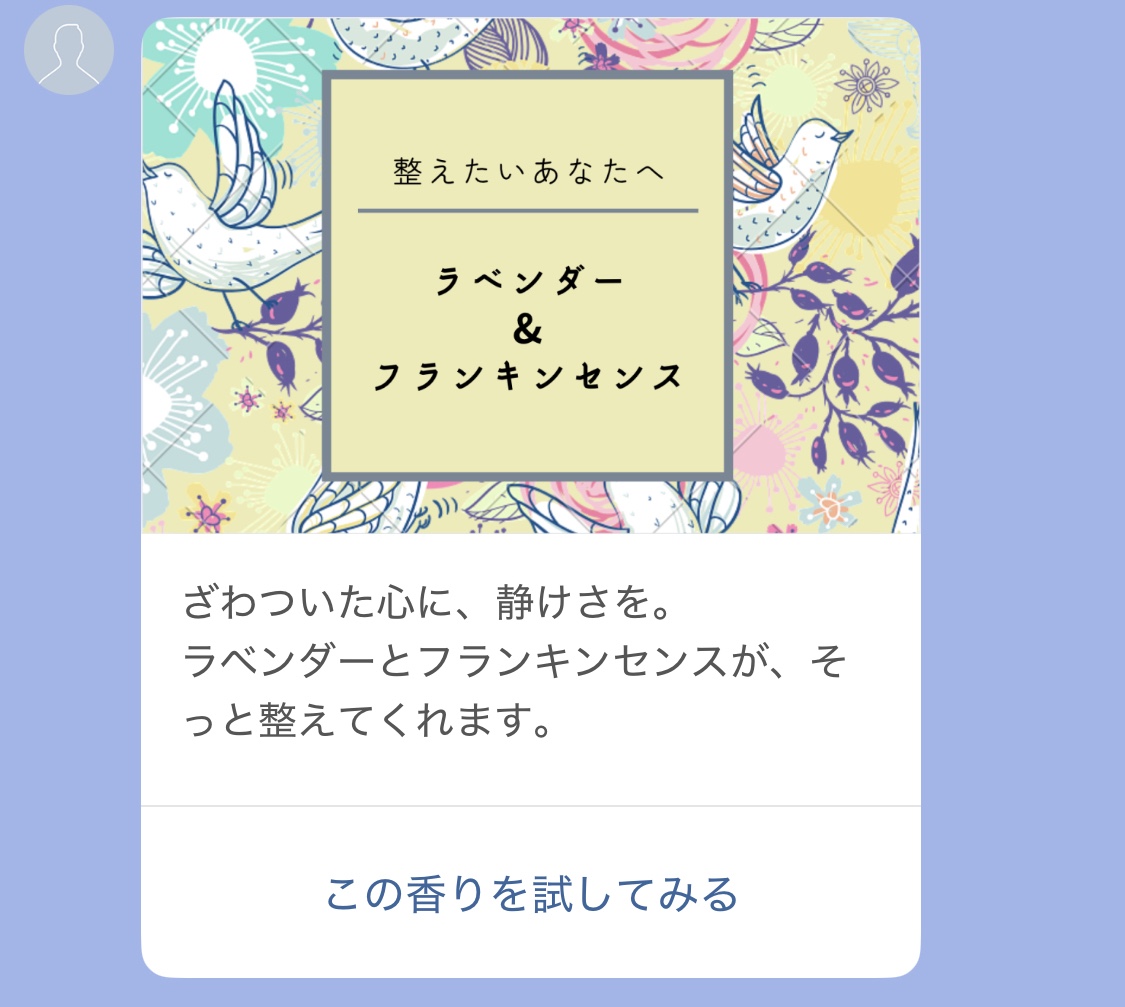

【診断結果の画像】

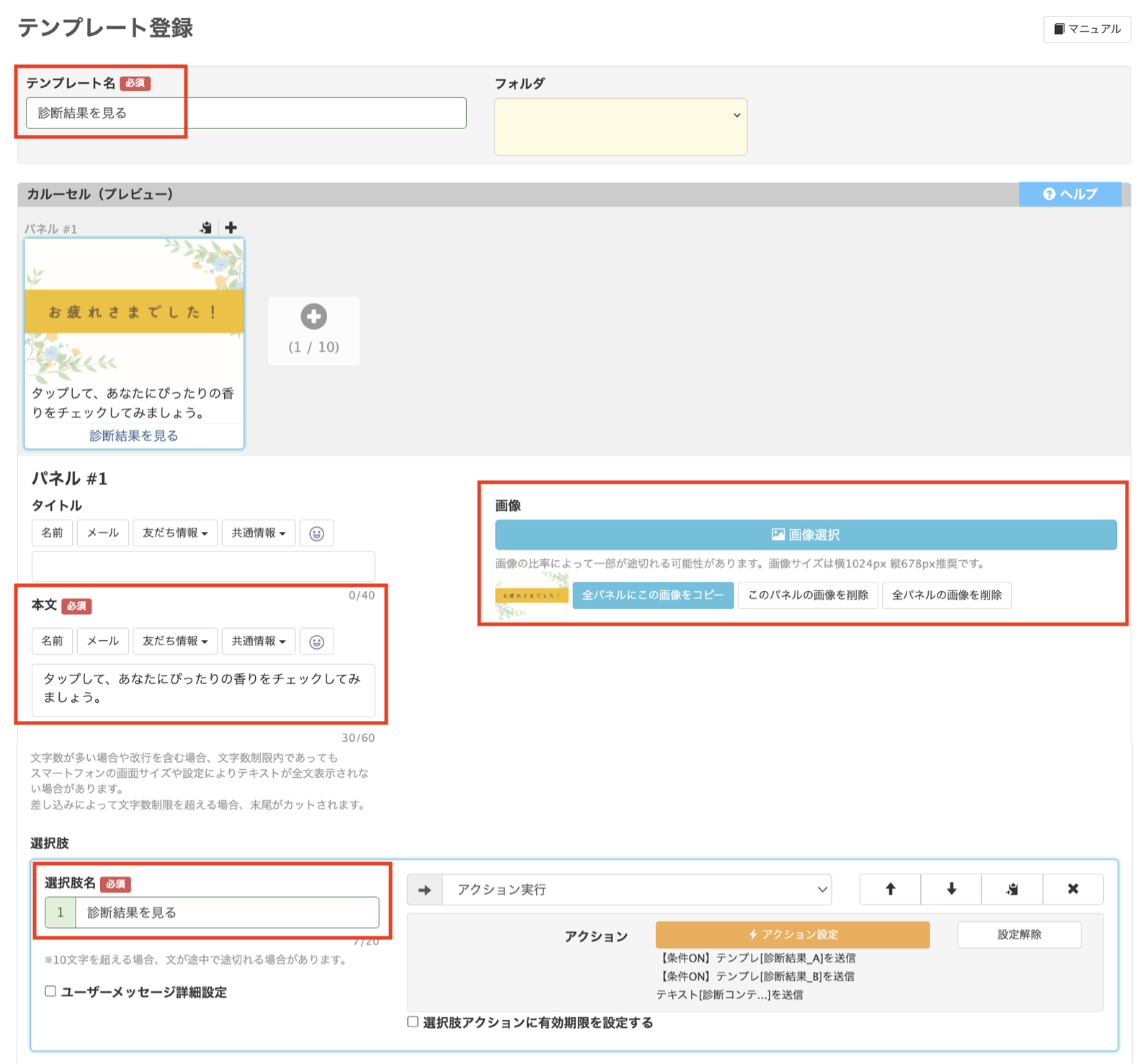

ステップ4|テンプレートを登録する

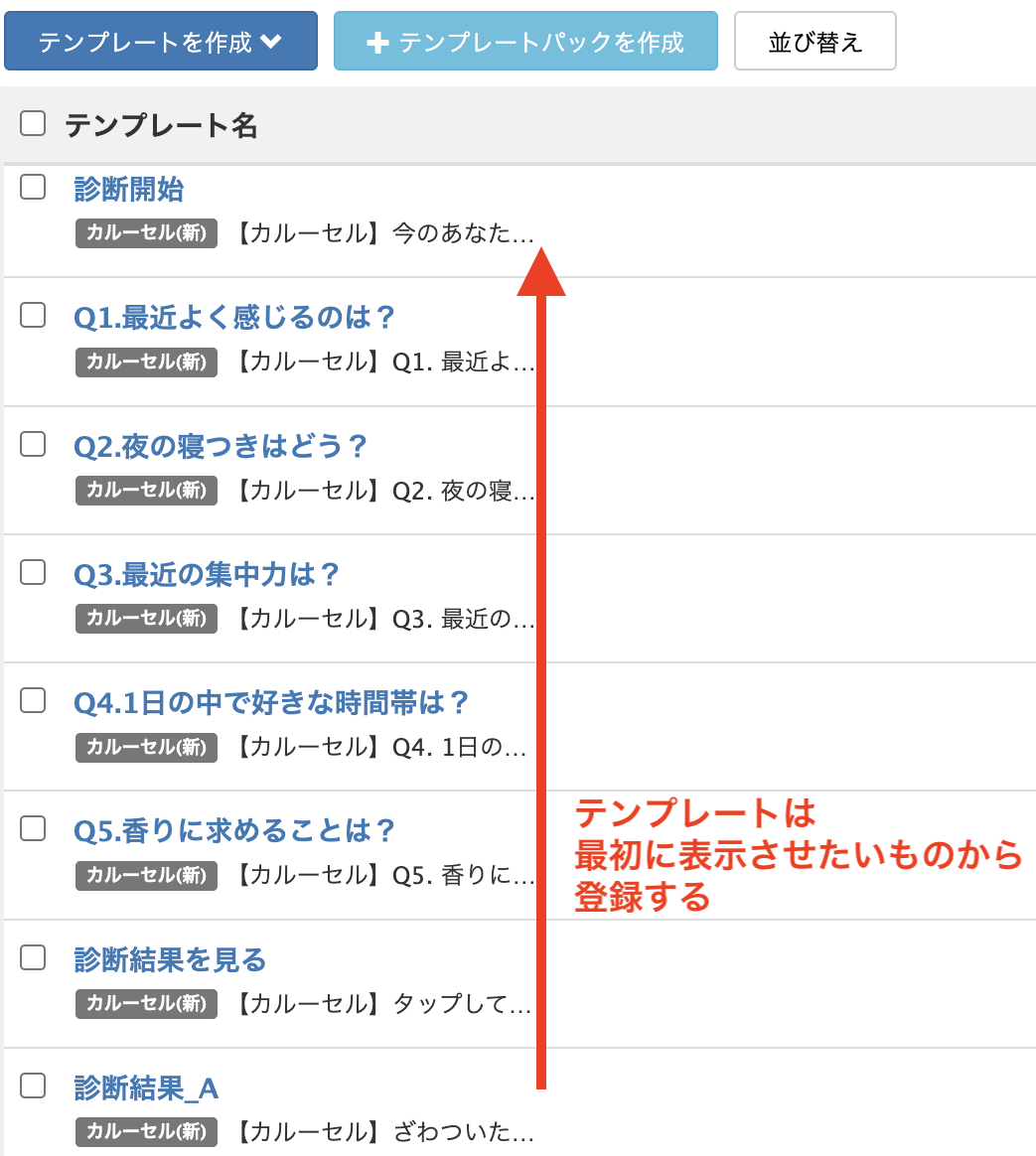

テンプレートは、表示したい順番の逆順、つまり最後に表示するものから登録するのがポイントです。

先に遷移先となるテンプレートを登録しておかないと、アクション設定時に選択できず、結果的に設定をやり直す二度手間になってしまいます。

今回の診断は、最後の設問に回答すると「診断結果を見る」テンプレートが表示され、その後に「診断結果」のテンプレートが送信される構成です。

テンプレートの登録手順

まずは診断結果のテンプレートから登録していきます。

① 左メニューの「テンプレート」から、「テンプレートを作成」をクリックして、「カルーセルメッセージ(新方式)」を選択します。

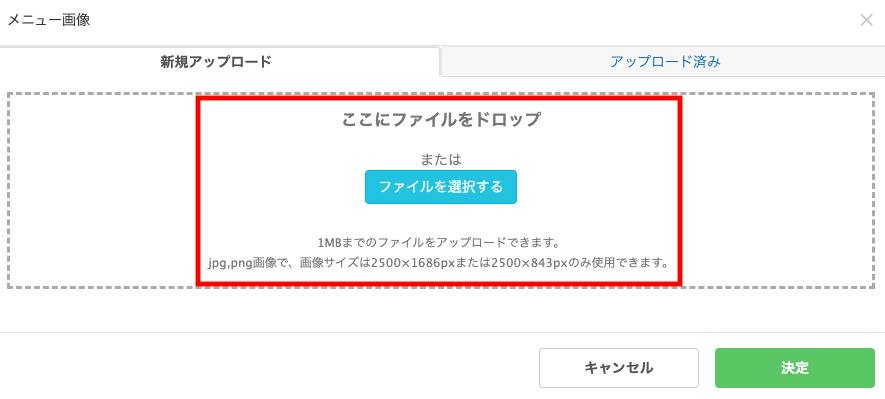

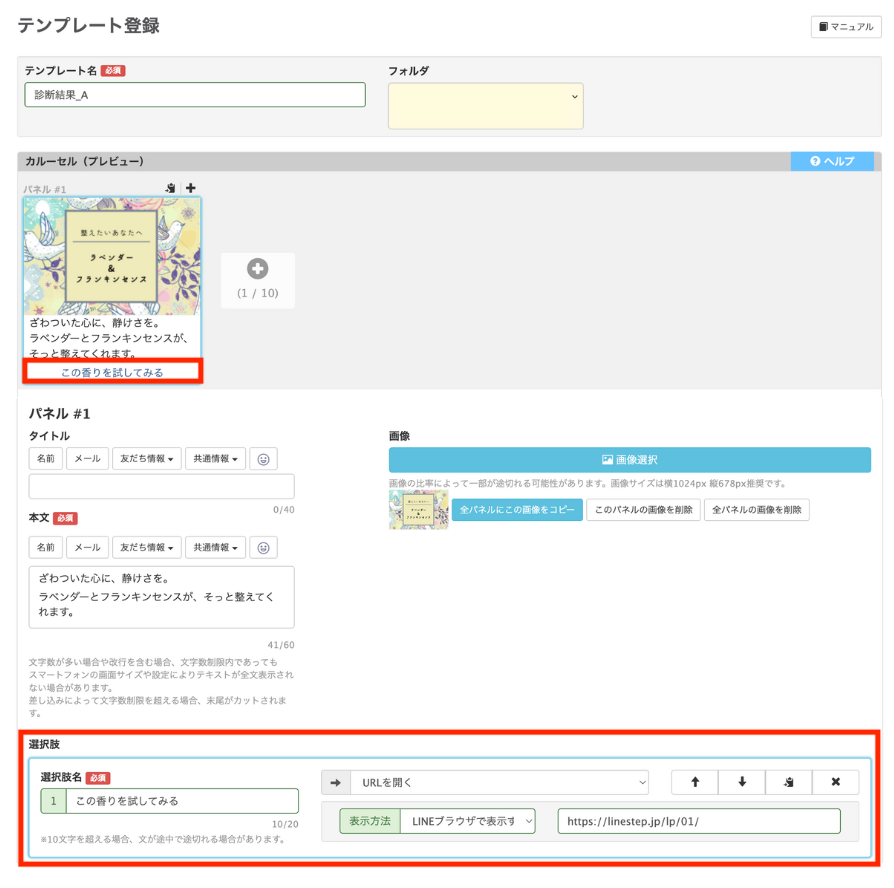

②テンプレート名を入力し、画像を選択します。

ファイルをドロップ、またはファイルを選択して、作成した画像をアップロードしてください。

③画像の下に表示される「本文」を入力します。

プレビューを確認しながら、60文字以内に収まるよう調整してください。

④「選択肢」に表示するテキストを入力し、それぞれに対応するアクションを設定します。

「診断結果」のテンプレートでは、自然な流れで商品ページへ遷移できるよう、ECサイトのリンクを設定しました。

【「診断結果_A」のテンプレート】

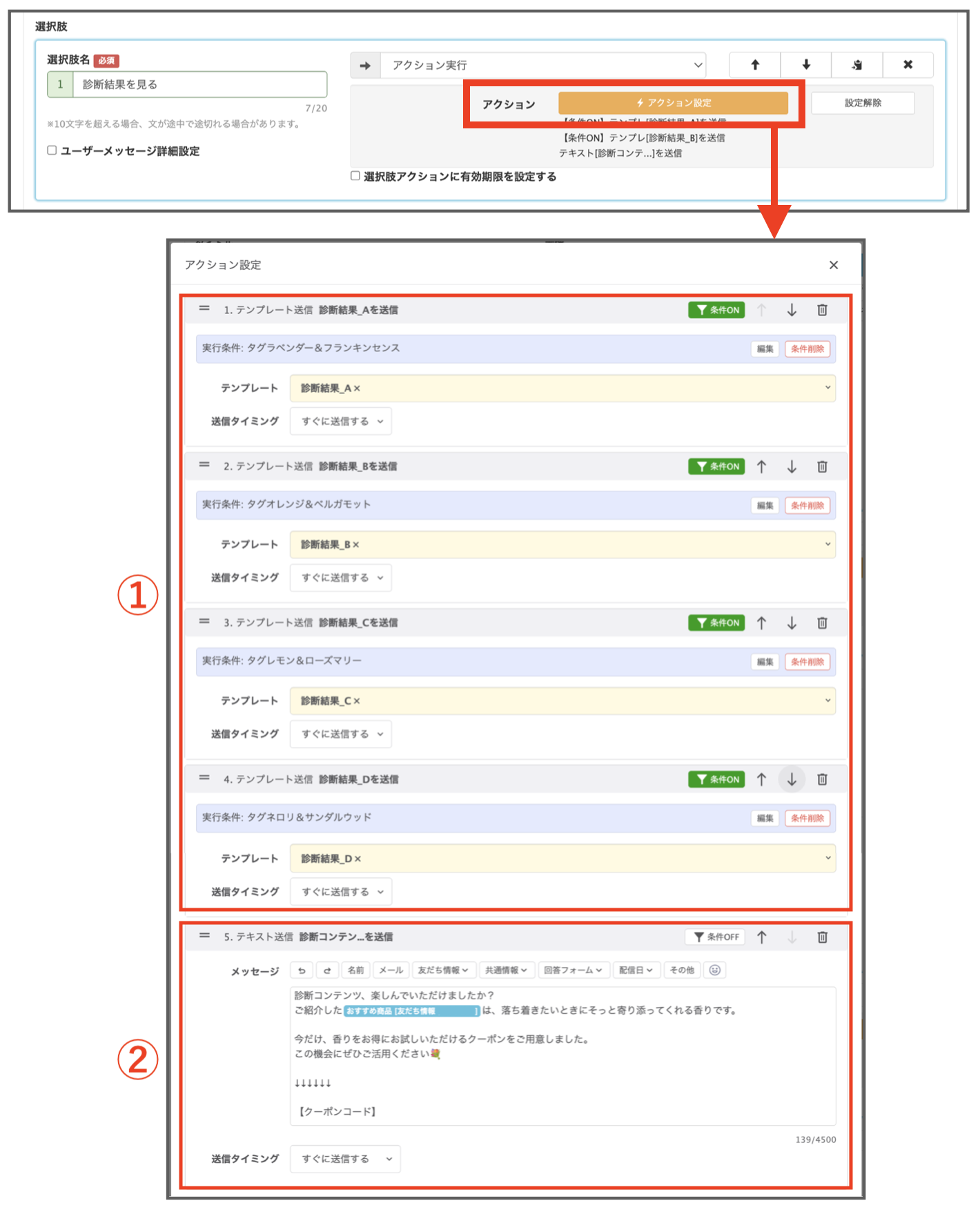

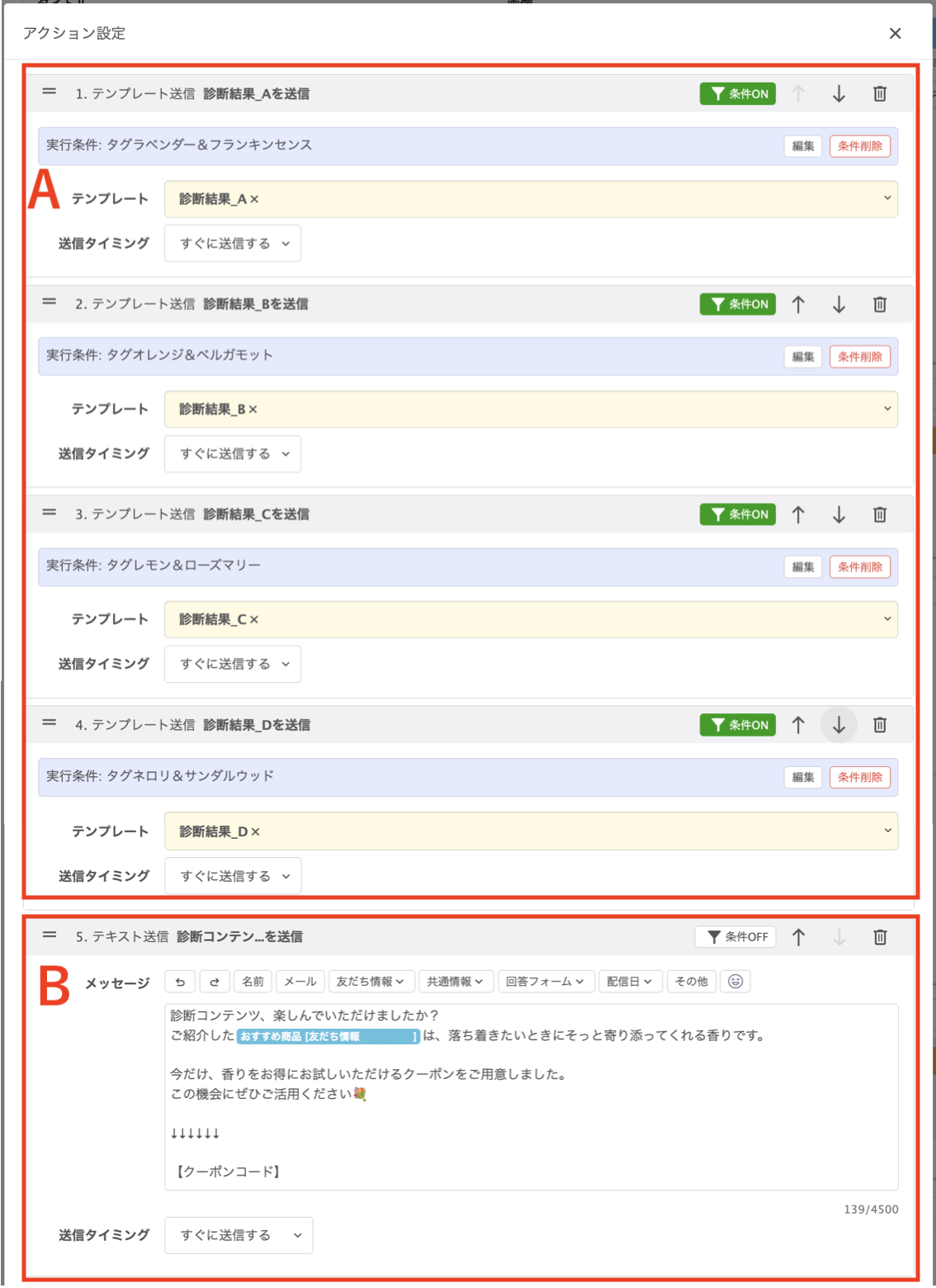

⑤「診断結果」のテンプレート登録が完了したら、次はその直前に表示させる「診断結果を見る」のテンプレートを登録します。

「診断結果」のテンプレートと同様に、テンプレート名・画像・本文・選択肢を設定します。

このテンプレートでは、選択肢をタップした際に以下のアクションを設定します。

| ①診断結果テンプレートの送信設定

あらかじめ登録しておいた「診断結果のテンプレート」を、送信するアクションを設定します。 |

| ② クーポンコードの案内メッセージを設定

診断結果に続けて、クーポンコードを記載したメッセージを送信します。 提案商品に対してすぐにお得な情報を届けることで、購買意欲の促進につなげます。 |

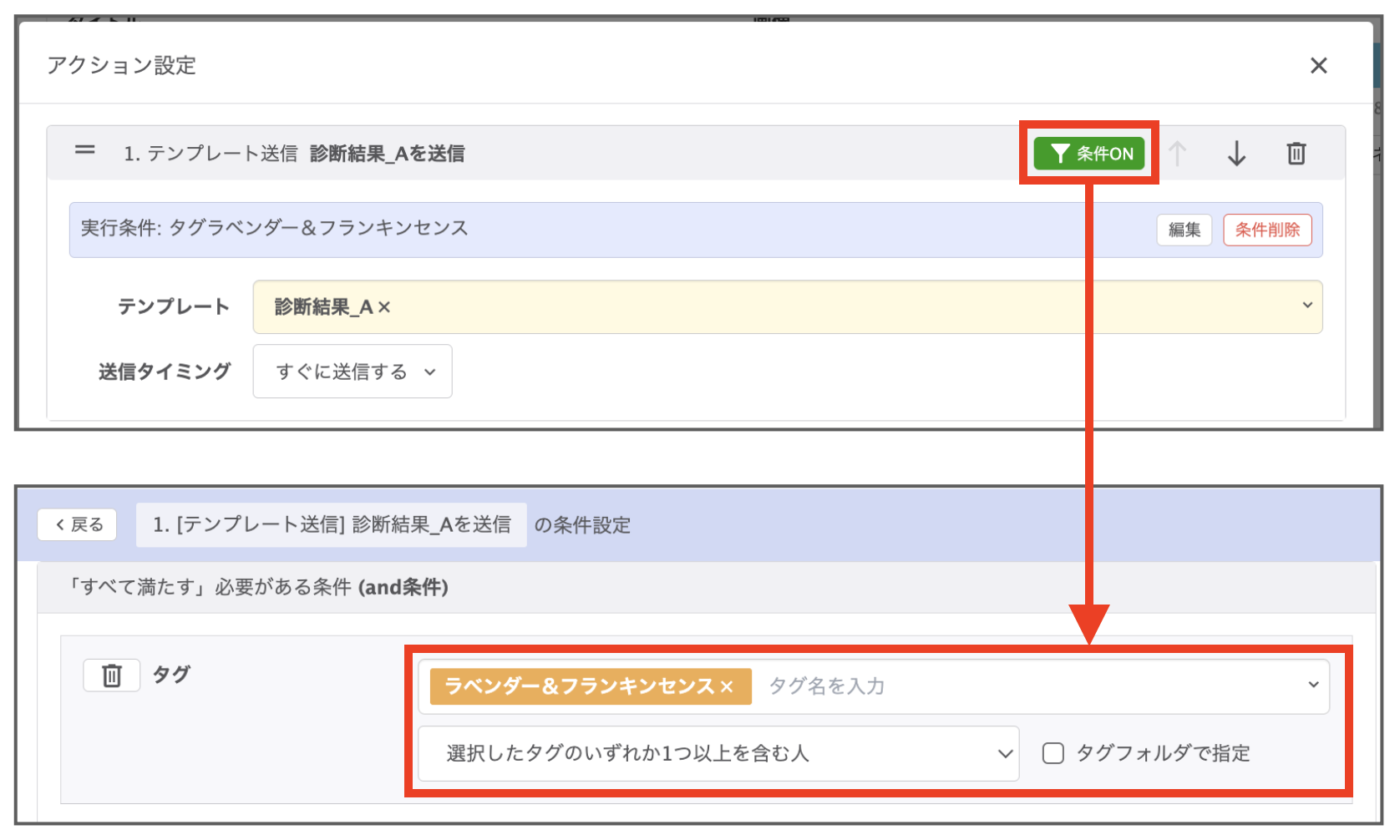

このテンプレートのアクション設定では、「おすすめ商品」の内容に応じて、送信する診断結果のテンプレートとメッセージを切り替えます。

条件設定には、タグ付けした「おすすめ商品」を使用します。

それぞれの診断結果に合ったテンプレートとメッセージが送られるよう、条件付きの設定を行います。

アクション設定例:

| A: | 「ラベンダー&フランキンセンス」のタグが付いている → 「診断結果_A」のテンプレートを送信 |

| 「オレンジ&ベルガモット」のタグが付いている

→ 「診断結果_B」のテンプレートを送信 |

|

| 「レモン&ローズマリー」のタグが付いている

→ 「診断結果_C」のテンプレートを送信 |

|

| B: | 友だち情報欄に保存されている各診断結果をメッセージに挿入したメッセージを送信 |

なお、アクション設定は上から順番に実行されるので、実行したい順に並びかえておきましょう。

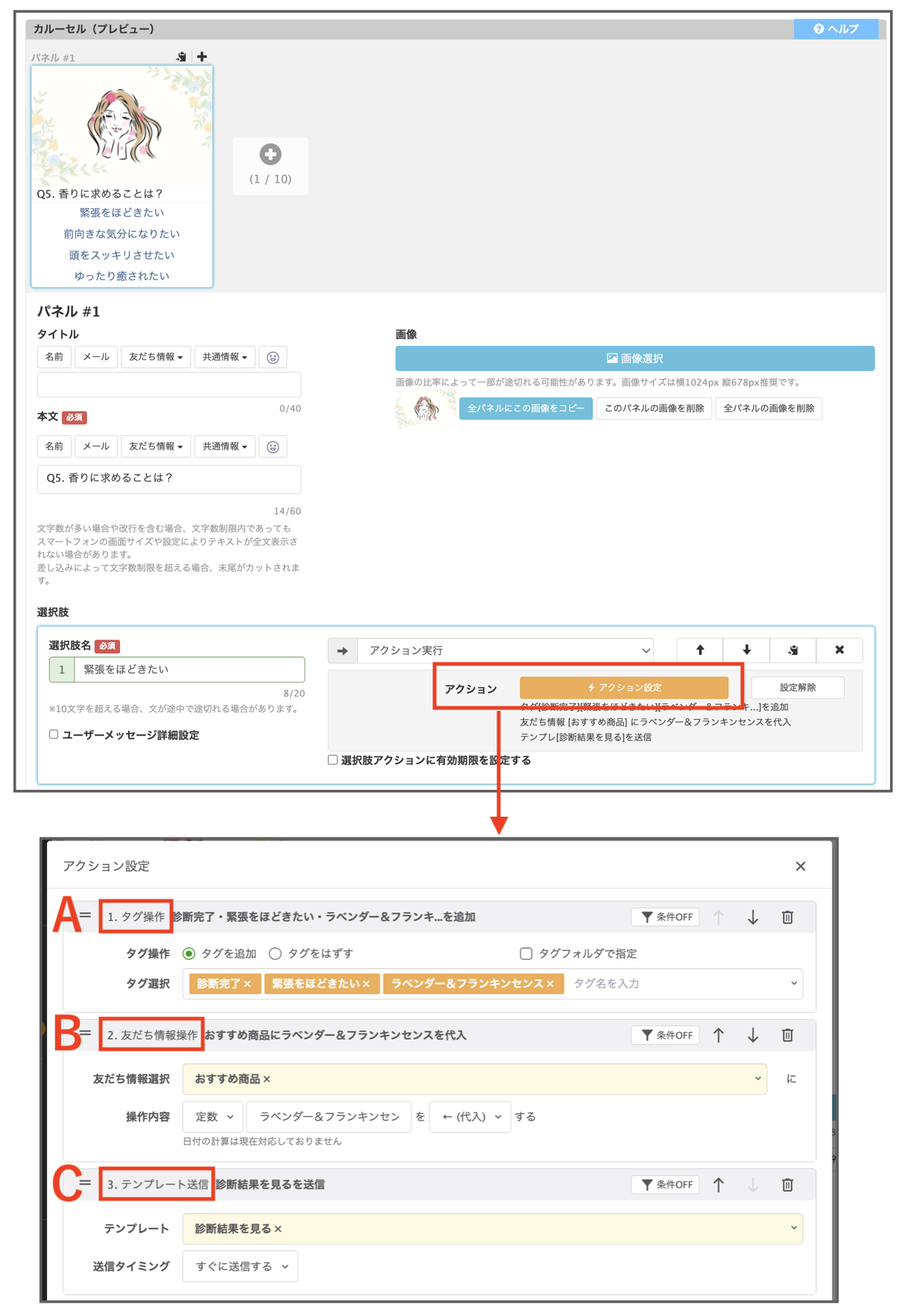

⑥「診断結果を見る」テンプレートの登録が終わったら次に「Q5. 香りに求めることは?」のテンプレート登録に進みます。

このテンプレートでは、診断後の配信や管理に必要な以下の3つのアクションを設定します。

| A 「設問の回答」「診断完了」「おすすめ商品」のタグを付与

回答内容や診断の進行状況を把握するために、タグを設定します。 |

| B 「おすすめ商品」を友だち情報欄に保存

診断結果として提案する商品を、ユーザーごとの情報として保存します。 ここで保存した情報を、診断結果テンプレートや案内メッセージ送信の条件設定に使用します。 |

| C「診断結果を見る」テンプレートの送信設定

設問はここで終わりで、結果に進むよう促す「診断結果を見る」テンプレートを送信するアクションを設定します。 |

すべての回答に対して、上記の設定を漏れなく行ってください。

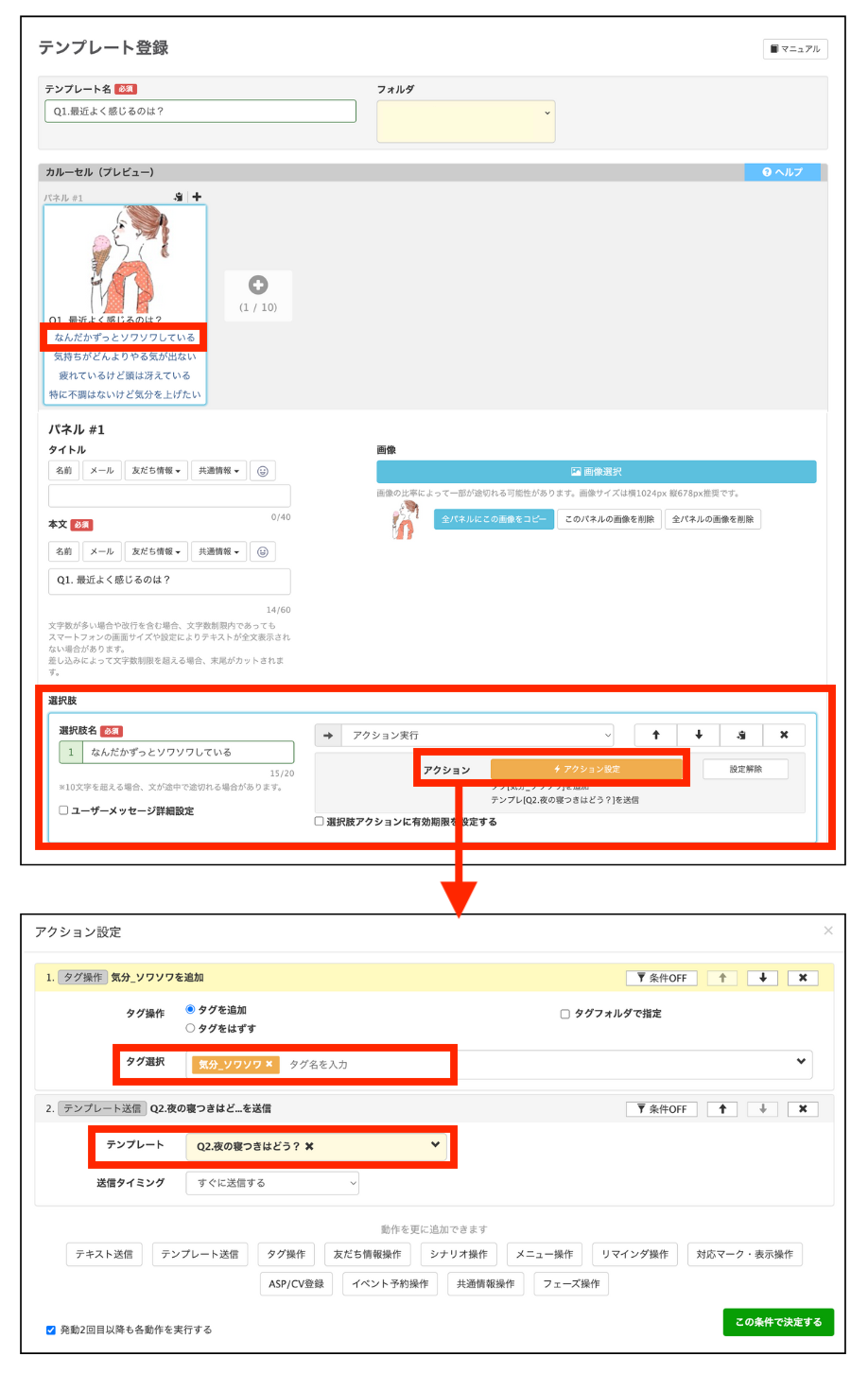

⑦Q1〜Q4のテンプレートも、Q5と同様に登録します。

タップした時にどのような動作をさせるかを考えながら、アクション設定を進めていきましょう。

【Q1のテンプレートにおけるアクション設定】

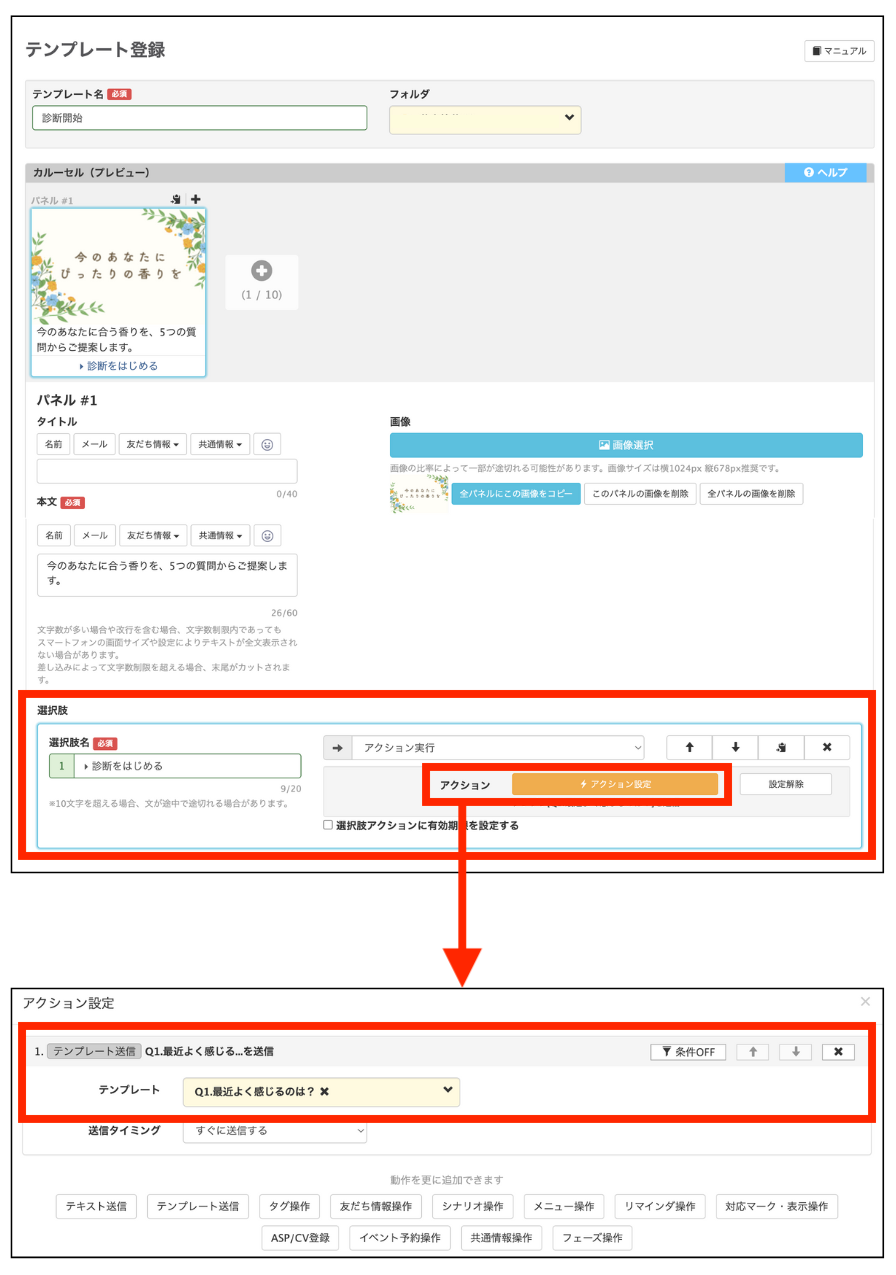

⑧Q1までの登録が終わったら、次に診断開始のテンプレートを登録します。

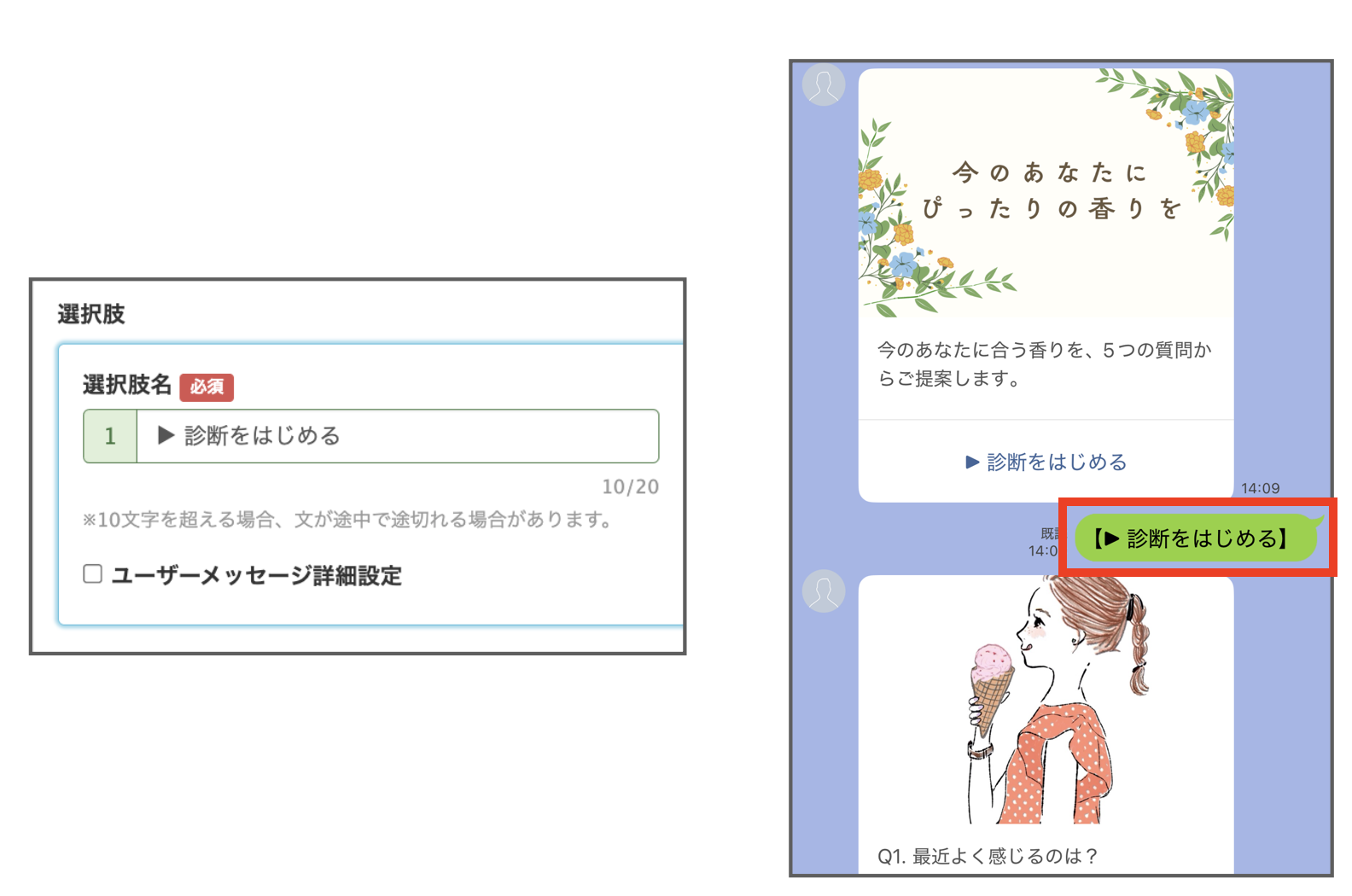

再び「テンプレートを作成」から登録を進め、「▶︎診断をはじめる」のボタンをタップした際に、Q1のテンプレートが送信されるように設定してください。

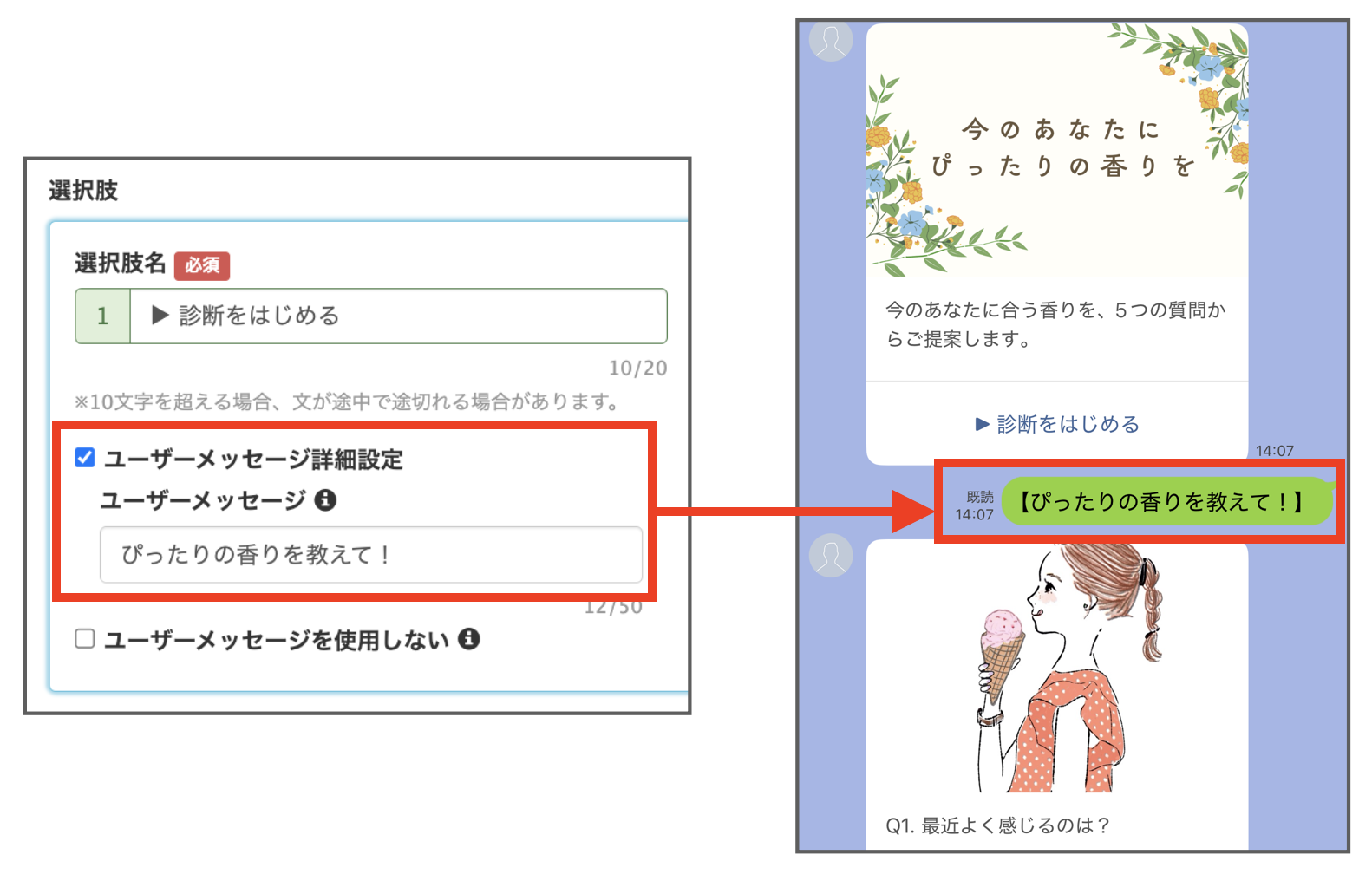

「ユーザーメッセージ詳細設定」では友だちがタップした時に「友だち側から送られてきたように見えるメッセージ」の設定ができます。

【ユーザーメッセージ詳細設定なし】

【ユーザーメッセージ詳細設定あり】

【ユーザーメッセージを使用しない】

選択肢名とは別の文言を表示できるため、ゲーム感覚のメッセージを加えたり、あえて表示を省いてスクロール量を減らしたりと幅広く活用できます。

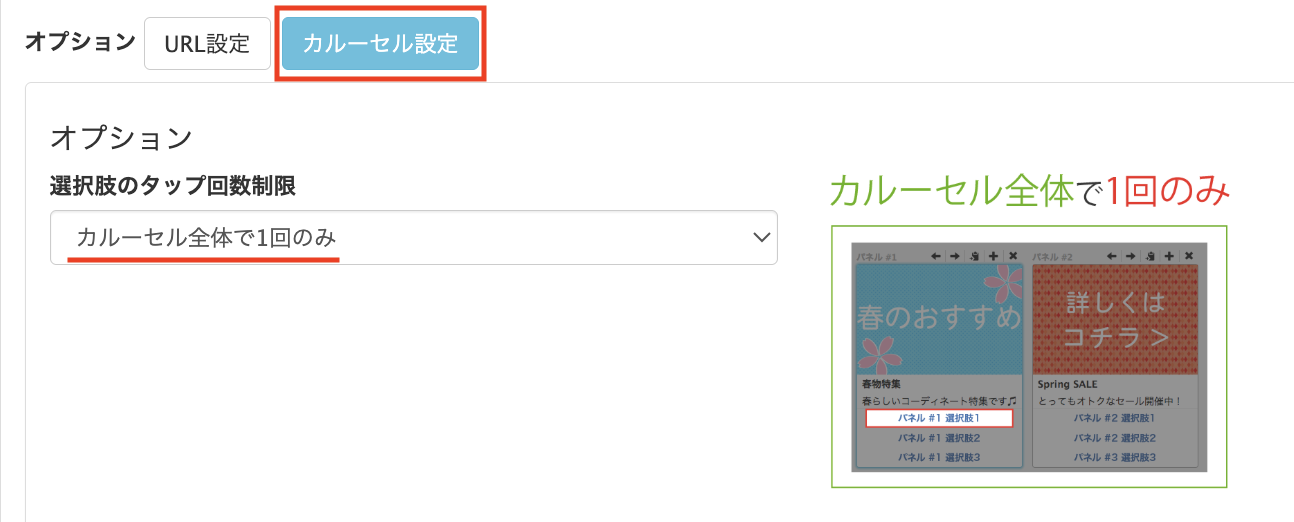

さらに、下部の「カルーセル設定」からは、選択肢のタップ回数が設定できます。

今回は1人1回の診断を想定して、デフォルトの「カルーセル全体で1回のみ」の設定にしました。

⑨全てのテンプレートの登録が完了したら、診断開始につながる自動応答を設定します。

診断コンテンツへの誘導方法には、リッチメニューへの組み込みや、診断コンテンツをメッセージで配信する方法などがあります。

今回は「診断」というキーワードを友だちに送信してもらい、それをトリガーに診断開始のテンプレートを自動送信する方法を採用しました。

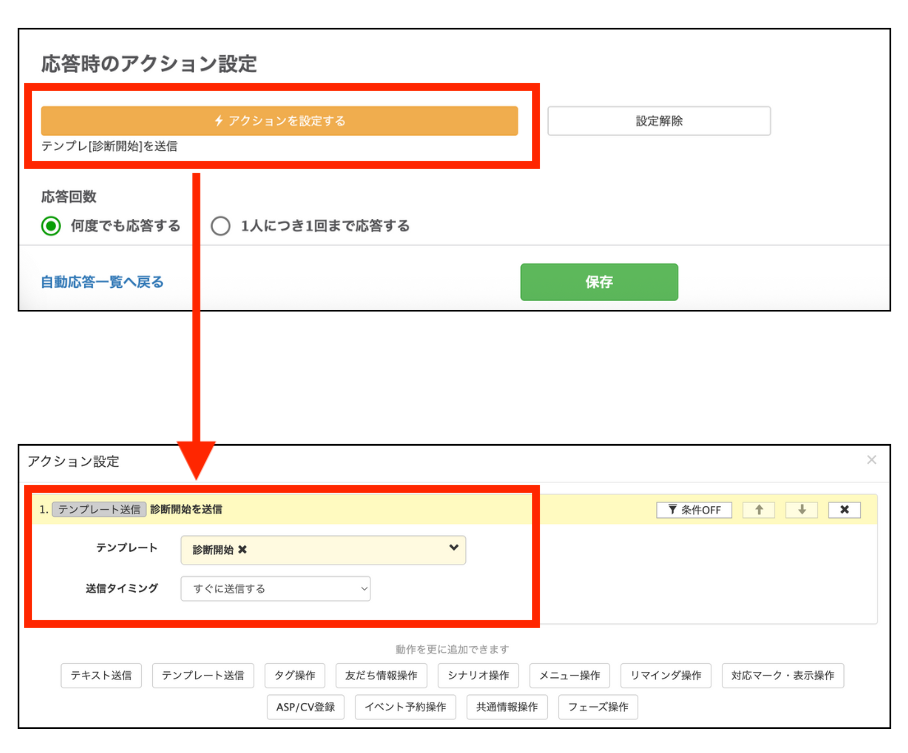

メニューバーの「自動応答」から、「+新しい自動応答」をクリックします。

「自動応答名」を設定し、「応答設定」で反応するキーワードを入力します。

今回の設定では、診断・しんだん・「診断」の3つのキーワードを登録しました。

ひらがなの「しんだん」では「文字の種類を区別」のチェックを外しています。

チェックを外すと、設定したキーワードのひらがなとカタカナを区別せずに自動応答が発動するので、「シンダン」「シンダン」と入力された場合も反応します。

友だちによって異なる入力パターン(いわゆる「入力ゆれ」)に対応できるよう、あらかじめさまざまな表記を想定しておくことがポイントです。

「応答時のアクション設定」で、診断開始のテンプレートを送信するように設定します。

ステップ5|動作確認を行う

診断コンテンツの設定が全て完了したら、動作確認を行いましょう。

実際にスマートフォンで操作し、設定通りに動くかどうかを一つひとつ確認していきます。

今回は「キーワードを入力すると診断開始のパネルが送られ、最後に診断結果とクーポンコードが記載されたメッセージが配信される」一連の流れが、問題なく動作することを確認しました。

【完成品はコチラ】

最後に、管理画面上の「友だちリスト」から動作確認をした該当の友だちを選択し、以下の内容を確認します。

- 回答内容に応じて、正しくタグが付与されているか

- 友だち情報欄に「おすすめ商品」が入力されているか

問題がなければ動作確認は完了です。

【タグ】

【友だち情報欄】

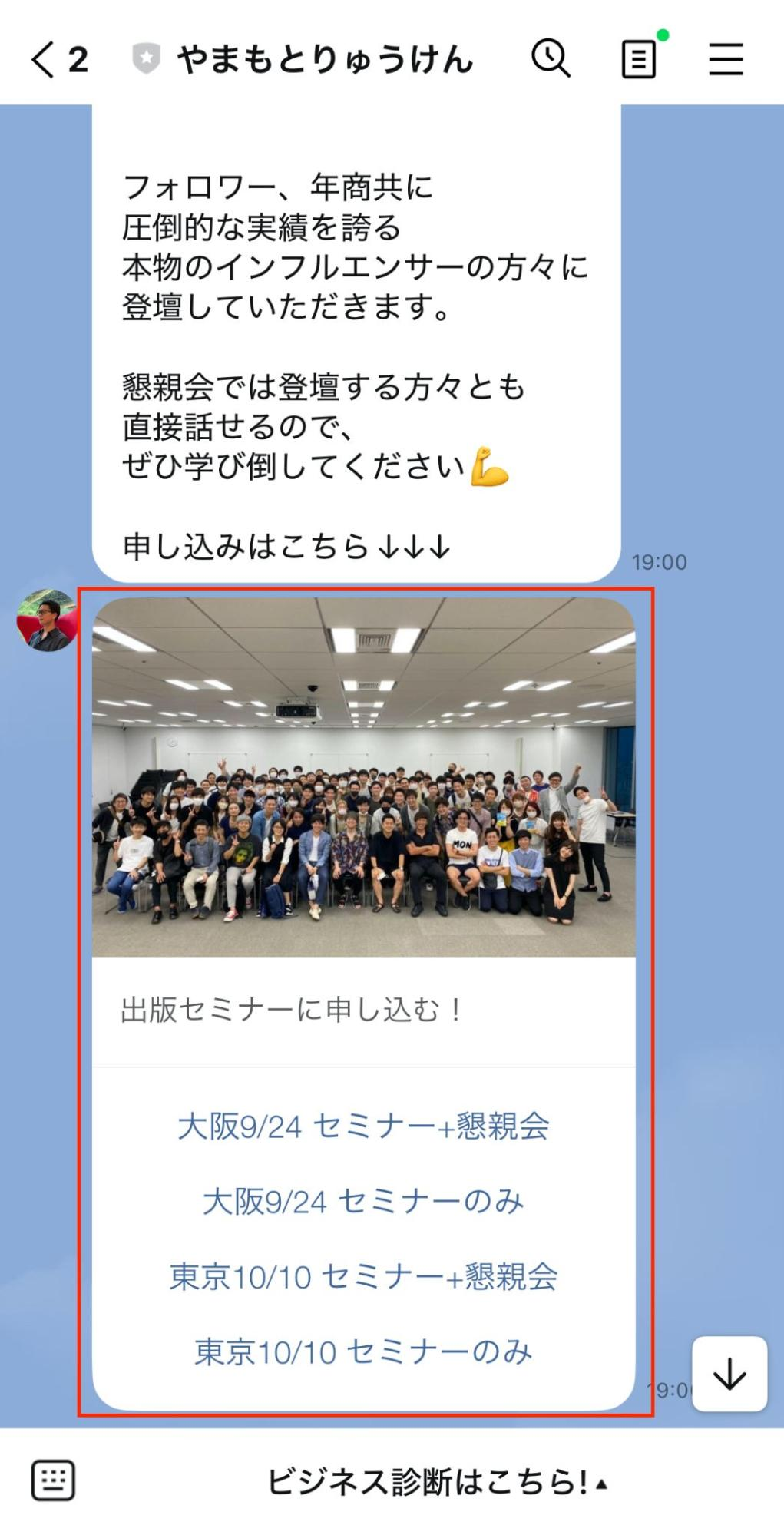

カルーセルを活用した診断コンテンツの成功事例3選

カルーセルを活用した診断コンテンツは、多くの成功事例があります。

ここでは特に効果が高かった3つの実例をご紹介します。

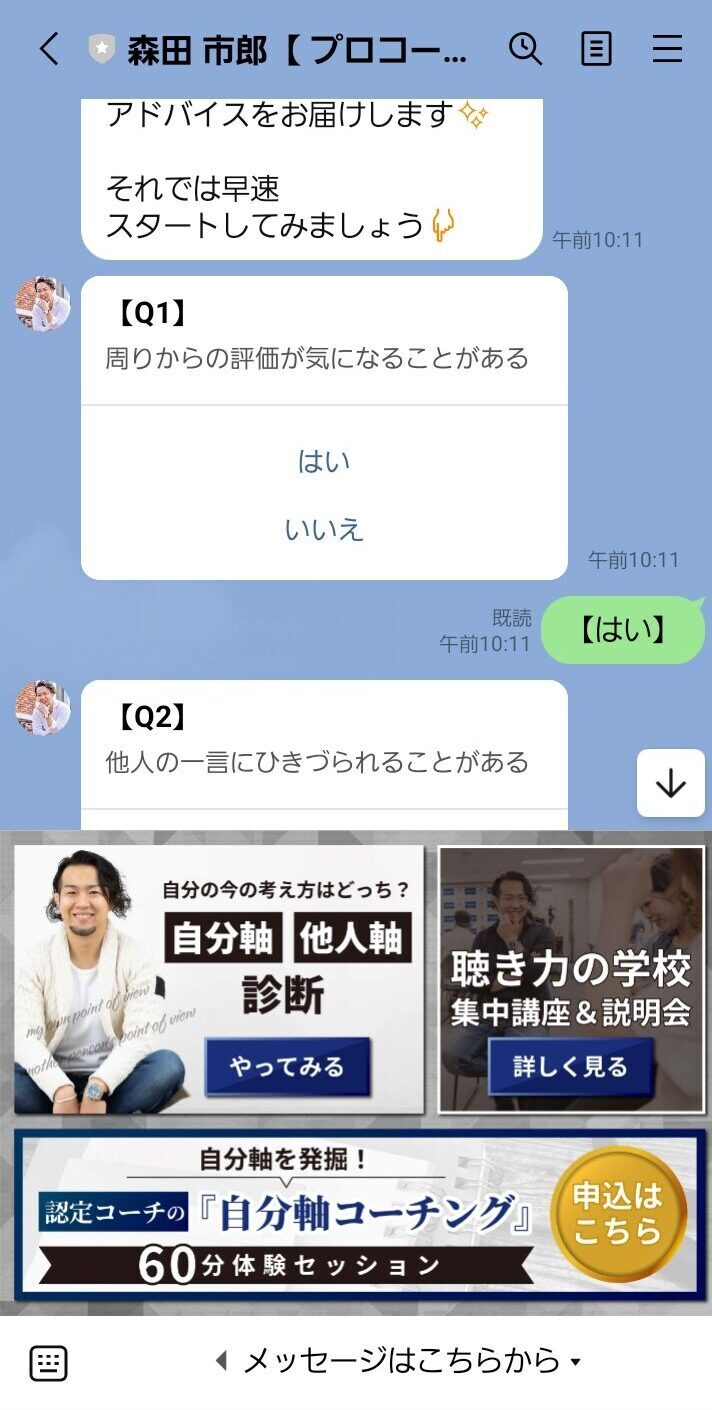

100%近いLINE登録率を達成した「自分軸・他人軸診断」

コーチングスクール・コーチ養成講座を運営する「株式会社アウェイク」では、カルーセルを活用した「自分軸・他人軸診断」を導入しました。

講演会やイベント参加者に診断コンテンツを提供し、興味を引きつけながら自然な形でLINE登録につなげています。

出版した書籍や講座のテーマと連動した説得力あるコンテンツとしても好評で、その結果100%近いLINE登録率を実現しました。

診断コンテンツを通じてLINE公式アカウントへの導線をつくり、講座への関心度が高い見込み顧客を効率よく次のアクションに誘導しています。

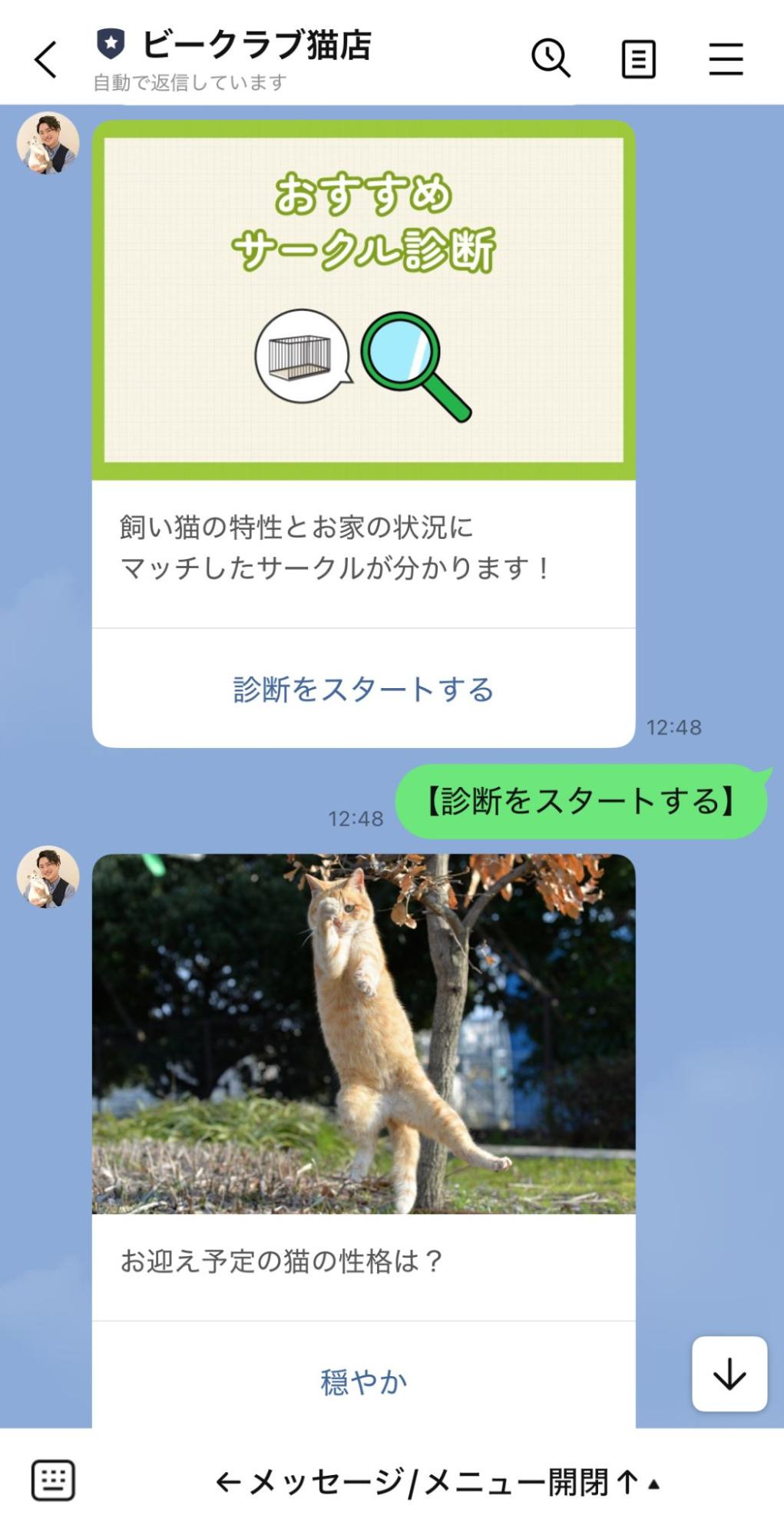

EC送客率60%超の「サークル診断」

猫専門のペットショップ「ビークラブ猫店」では、飼い猫の性格や大きさに応じておすすめのサークル商品を提案する、診断コンテンツをカルーセルで実施しています。

LINE上でユーザーの関心を引き出しながら、自然な流れでECサイトへのアクセスが生まれる導線を設計しました。

診断を実施したユーザーの6割以上が実際に商品ページへと進んでおり、高い送客効果につながっています。

加えて、飼育状況に応じた悩みを掘り起こす「幸福度診断」も用意し、有料相談へ興味を持ってもらうための導線として機能しています。

目的別に診断コンテンツを配置する工夫が、売上アップと対応負担の軽減につながった好事例です。

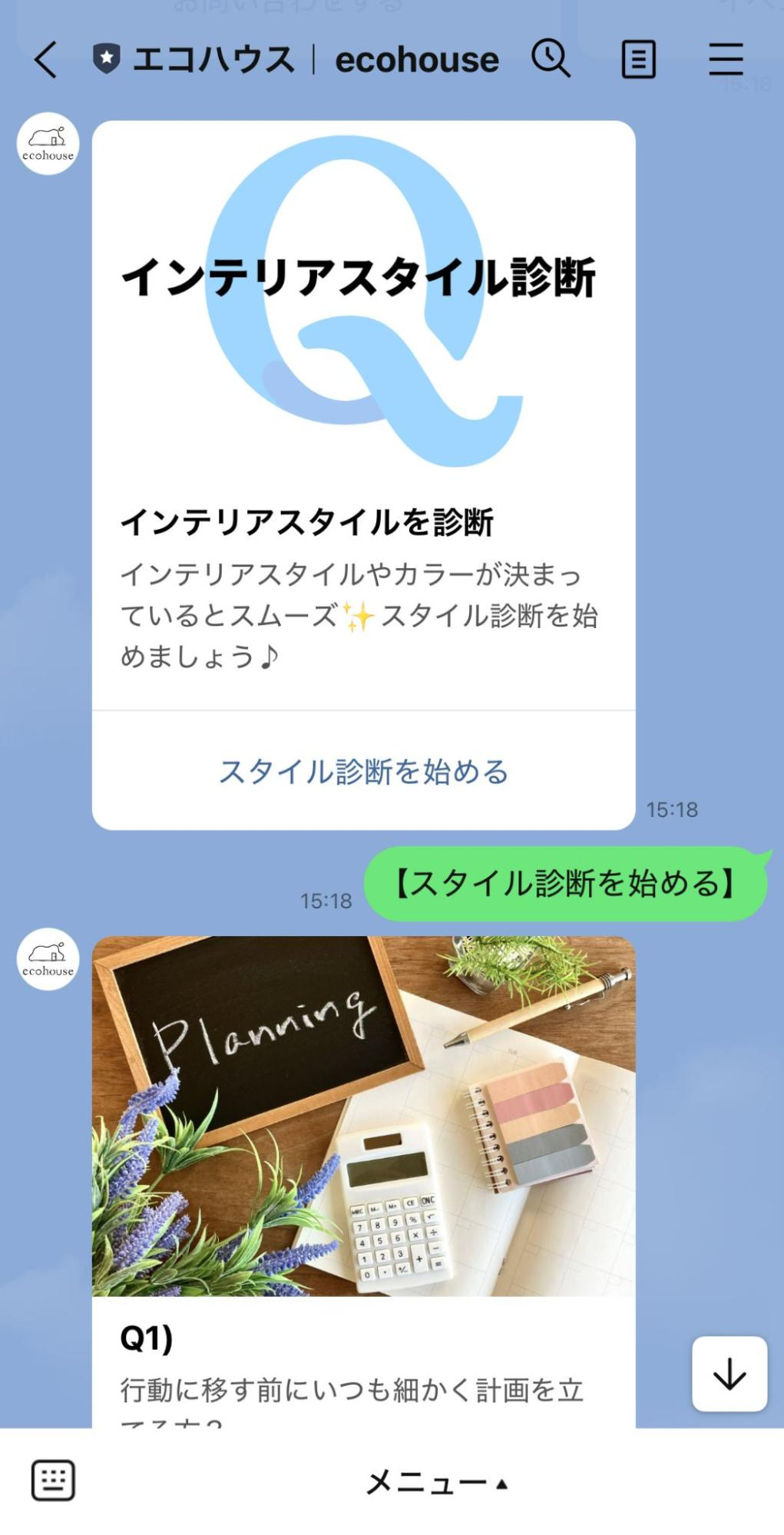

提案精度が高まった「インテリアスタイル診断」

リノベーション会社エコハウスは、LINE登録特典の一つとしてカルーセルを活用した「インテリアスタイル診断」を導入しました。

診断コンテンツによってユーザーの希望やインテリアの好みを把握し、来店されるお客様が具体的なイメージを持ちやすいプランを用意しています。

これにより、一人ひとりに合った提案ができるようになりました。

診断結果を共有することでお客様とのイメージのすり合わせがスムーズになり、商談の質も向上しています。

カルーセル診断を成功させるポイント

ここでは、カルーセル診断を成功させるポイントをご紹介します。

回答しやすい設問や画像の使い方を工夫する

診断コンテンツは、直感的に答えやすい設問を準備することが大切です。

設問は専門用語を避け、シンプルかつ具体的な表現にすると、回答のハードルを下げられます。

カルーセルでは、選択肢は最大4つまで設定可能なため、数を絞り、迷わずタップできる構成がおすすめです。

また、視覚的な訴求力を活かし、各設問に画像やイラストを添えると、ユーザーの興味を引きやすくなります。

さらに、設問数や所要時間をあらかじめ明記すれば、安心して取り組んでもらいやすくなります。

活用シーンに応じて診断を差し込むタイミングを選ぶ

診断コンテンツは、設問や内容の工夫だけでなく、どのタイミングで提示するかも成果に大きく影響します。

ユーザーが「知りたい」「試してみたい」と思っているタイミングで、診断を差し込みましょう。

たとえば「友だち登録後に診断ができる」と案内すれば、スムーズに登録を促せます。

そのほかにも、以下のようなタイミングが考えられます。

- リッチメニューに設置し、ユーザーの任意のタイミングで診断できるようにする

- シナリオ配信の途中に挿入して興味を引く

- 特定のキーワード入力をトリガーにして診断を開始する

- 商品購入前に相性のよい商品を診断し、選びやすくする

ユーザーの行動パターンやビジネスの流れに合わせて、最適なタイミングを見つけてみてください。

診断結果に合わせた導線を設定する

カルーセル診断では、診断結果と連動した導線設計が成果を左右します。

診断で得たユーザーの興味や関心に応じたメッセージやリンクを用意すれば、次の行動を自然に促せます。

たとえば、診断結果に応じて割引クーポンや限定コンテンツを配信したり、商品購入ページへのリンクを案内したりといった仕掛けが有効です。

「自分に合った提案を受けている」という実感は、ユーザーの満足度や信頼感につながります。

さらに、診断で収集した情報はLステップに蓄積されるため、セグメント配信にも活用可能です。

関心の高いテーマや商品に絞って情報を届けることで、「必要な情報が届く」「自分向けに設計されている」といった感覚になります。

その積み重ねが納得感のある体験を生み、リピートや成約へもつながっていきます。

まとめ

Lステップのカルーセルを活用した診断コンテンツの作成方法と、その活用ポイントについて紹介しました。

視覚的にわかりやすく、直感的に答えられるカルーセル診断は、ユーザーの関心を引き出しながら情報を取得できる手段として有効です。

設問設計や提示のタイミング、結果に応じた導線まで丁寧に設計することで、ユーザー体験が向上し、自然な形で次のアクションへつなげられます。

反応率の高い診断コンテンツを入り口に、ユーザーとの関係性を少しずつ深めていきましょう。

-1.jpeg)