お客様のニーズやタイプを、もっと自然に引き出せたら…

そんな場面で役立つのが、Lステップの回答フォームを活用した診断コンテンツです。

選択式で答える「タイプ診断」のようなシンプルな形式で、ユーザーの傾向や関心をデータとして自然に取得できます。

この診断コンテンツは、Lステップの無料プランで作れるので、誰でも手軽に始められるのが大きな魅力です。

今回は「回答フォームを使った診断コンテンツの作り方」を、画像付きでステップごとに解説します。

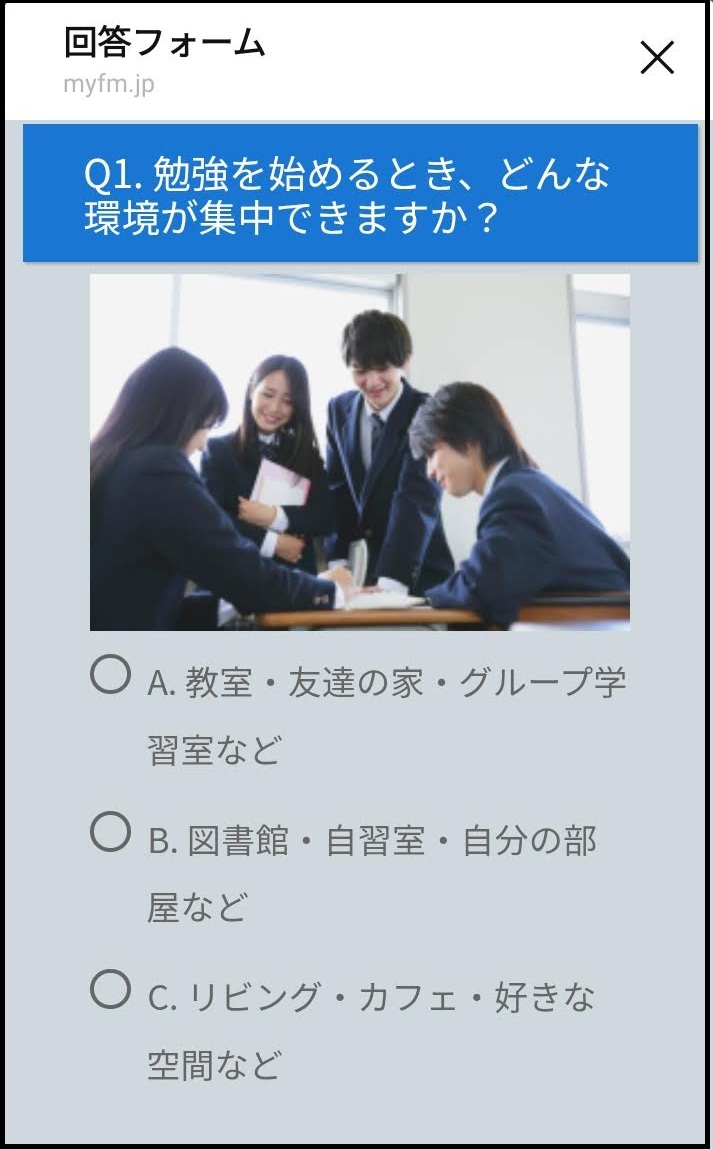

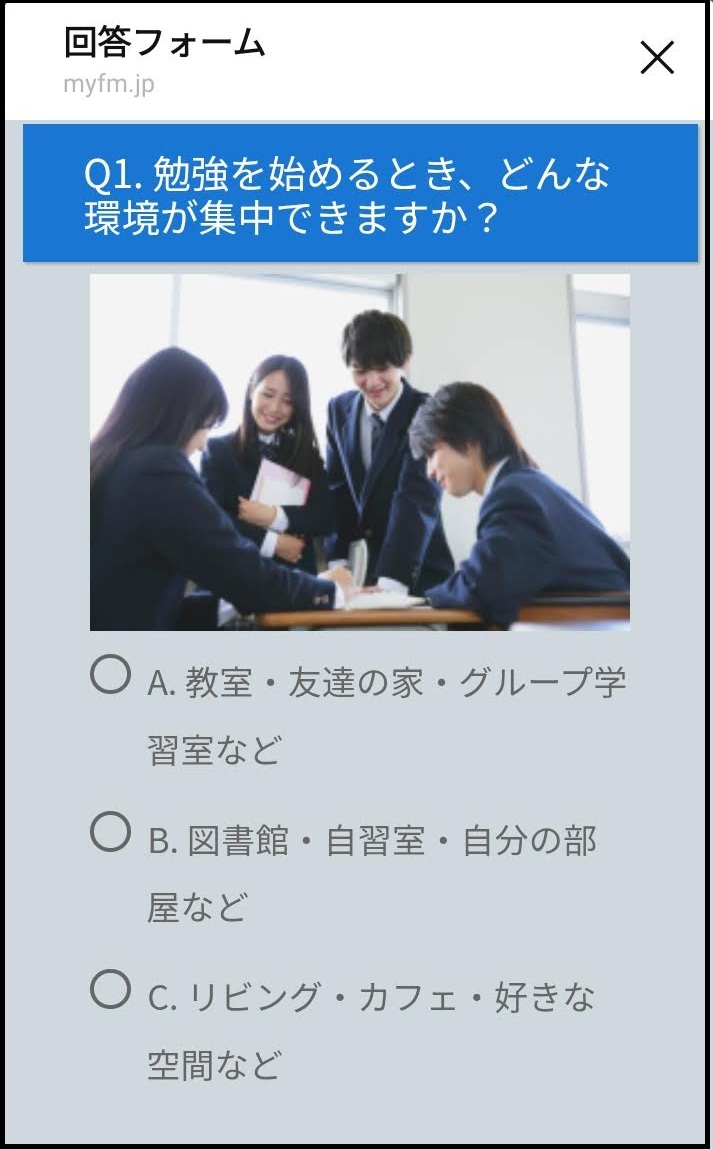

【完成品はコチラ】

回答フォーム×診断コンテンツの作り方【無料】

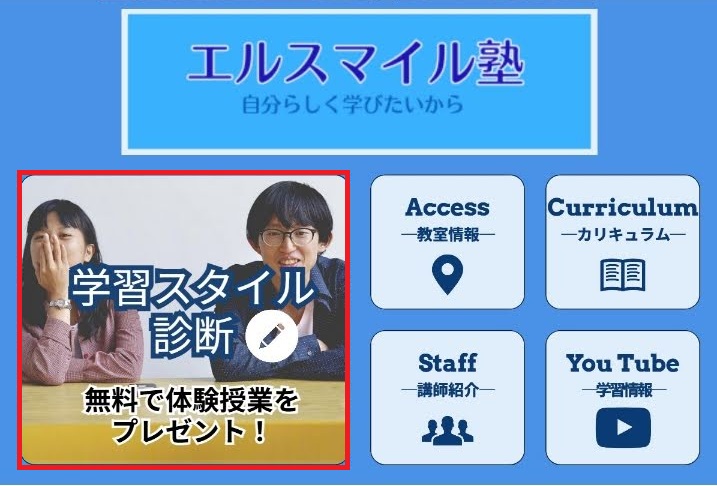

学習塾のアカウントを例に、回答フォームを活用した診断コンテンツの作成手順を解説します。

【想定アカウント】

『エルスマイル塾』

診断の目的

- 入塾前の生徒の学習スタイルや現在の悩みを把握する

- 塾に対する期待や不安、学習目標を明確にする

- 生徒や保護者への最適な提案を行い、体験授業や入塾率の向上につなげる

回答者特典

- 「体験授業1回無料」

※診断結果のリンクをタップし、申し込みフォームにアクセス可能

手順の流れは次のとおりです。

- 診断テーマ・内容を決める

- タグを作成する

- テンプレートで診断結果を作成する

- 回答フォームで質問を作成する

- リッチメニューにボタンを設置する

今回は、ユーザーがリッチメニューをタップすると診断がスタートするよう設計しました。

1. 診断テーマ・内容を決める

今回は「学習スタイル」をテーマにした診断コンテンツを作成します。入塾前の生徒の悩みや目標を明確にするのが目的です。

以下のように、質問内容を3問・回答の選択肢を3つ・診断結果を3タイプ用意しました。最後の質問③の選択肢で診断結果を出し分ける設計です。

【質問内容】

| 質問内容① | 勉強を始めるとき、どんな環境が集中できますか? |

| 選択肢 | A. 教室・友達の家・グループ学習室など

B. 図書館・自習室・自分の部屋など C. リビング・カフェ・好きな空間など |

| 質問内容② | わからない問題にぶつかったとき、どうしますか? |

| 選択肢 | A. 友達や先生に相談して一緒に解決する

B. まずは自分で色々調べて解決方法を探す C. あとで気が向いたときに考える |

| 質問内容③ | 勉強のモチベーションが上がるのは、どんなときですか? |

| 選択肢 | A. みんなで競い合ったり、達成感を共有したりしたとき

B. 目標や計画を達成し、自分の成長を実感したとき C. 興味があるテーマや、好きな方法で自由に取り組めるとき |

【診断結果】

| タイプA | 【チームワーク型】あなたは“チームで学ぶ”タイプ!

みんなと一緒に切磋琢磨しながら学ぶことで、力を発揮できるタイプです。グループワークやディスカッション、クラス形式の授業がおすすめ。友達と励まし合いながら、学習を楽しみましょう。

▶【グループ授業の無料体験はこちら】 |

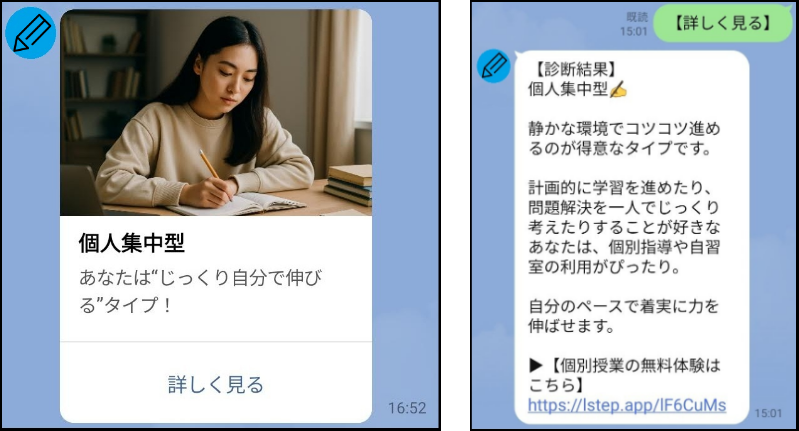

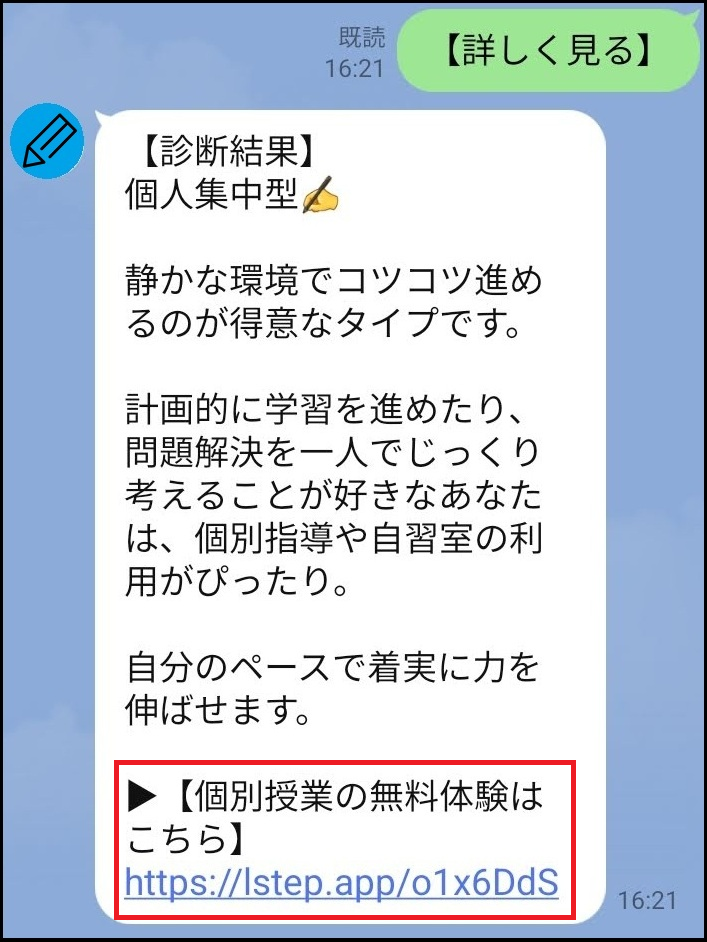

| タイプB | 【個人集中型】あなたは“じっくり自分で伸びる”タイプ!

静かな環境でコツコツ進めるのが得意なタイプです。計画的に学習を進めたり、問題解決を一人でじっくり考えたりすることが好きなあなたは、個別指導や自習室の利用がぴったり。自分のペースで着実に力を伸ばせます。

▶【個別授業の無料体験はこちら】 |

| タイプC | 【自由スタイル型】あなたは“自分流で学ぶ”タイプ!

場所や方法にとらわれず、興味があることを自由に学ぶのが好きなタイプです。オンライン学習や、自宅での独自の学習スタイルが合っています。自分の好きな教材やテーマに取り組むと、よりモチベーションが上がります。

▶【オンライン個別授業の無料体験はこちら】 |

診断結果に応じて、集客の導線となる無料体験授業のリンクを設置します。

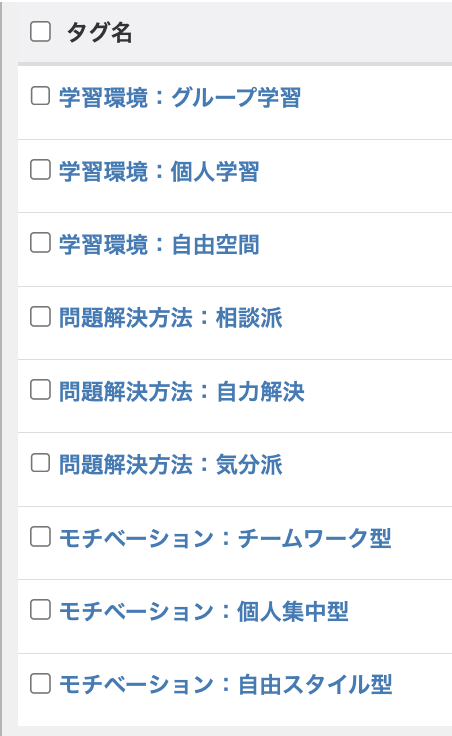

2. タグを作成する

タグとは、友だちの情報をグループごとに分類して管理できる機能です。ここでは診断コンテンツ作成の第一歩として、「回答のタグ」を作成します。

| 質問①A | 学習環境:グループ学習 |

| 質問①B | 学習環境:個人学習 |

| 質問①C | 学習環境:自由空間 |

| 質問②A | 問題解決方法:相談派 |

| 質問②B | 問題解決方法:自力解決 |

| 質問②C | 問題解決方法:気分派 |

| 質問③A | モチベーション:チームワーク型 |

| 質問③B | モチベーション:個人集中型 |

| 質問③C | モチベーション:自由スタイル型 |

①【タグ管理】>②【+新しいタグ】>③【タグ名】>④【決定】の順でクリックします。

あらかじめ回答ごとのタグを取得しておけば、後で一人ひとりにカスタマイズしたセグメント配信により、ニーズに合った提案が可能になります。

3. テンプレートで診断結果を作成する

タグを設定した後は、「診断結果」をテンプレート(カルーセルメッセージ)で作成していきます。「詳しく見る」ボタンのタップで表示される文章は、アクション設定の中で「テキスト送信」を使いました。

順番に作成手順を説明しますので、ぜひ一緒に設定してみてください。

Lステップ管理画面の左側にあるメニューバーから、①【テンプレート】>②【テンプレートを作成】>③【カルーセルメッセージ(新方式)】の順でクリックします。

カルーセルのテンプレート作成画面で【テンプレート名】を入力し、④【タイトル】に診断結果のタイプ>⑤【本文】に見出し>⑥【画像選択】の順で設定します。

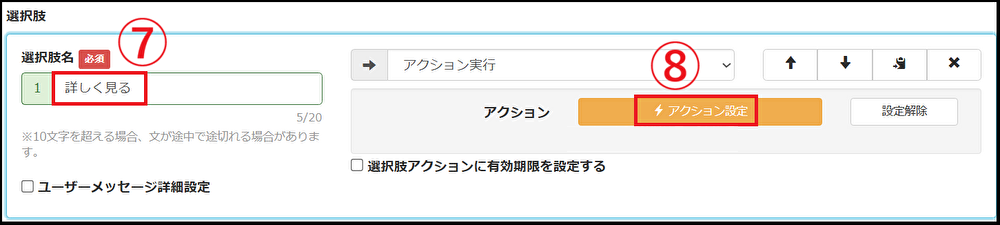

⑦【選択肢名】に“詳しく見る”と入力し、⑧【アクション設定】をクリックします。

⑨【テキスト送信】>⑩診断結果を入力>⑪【この条件で決定する】の順でクリック・入力してください。

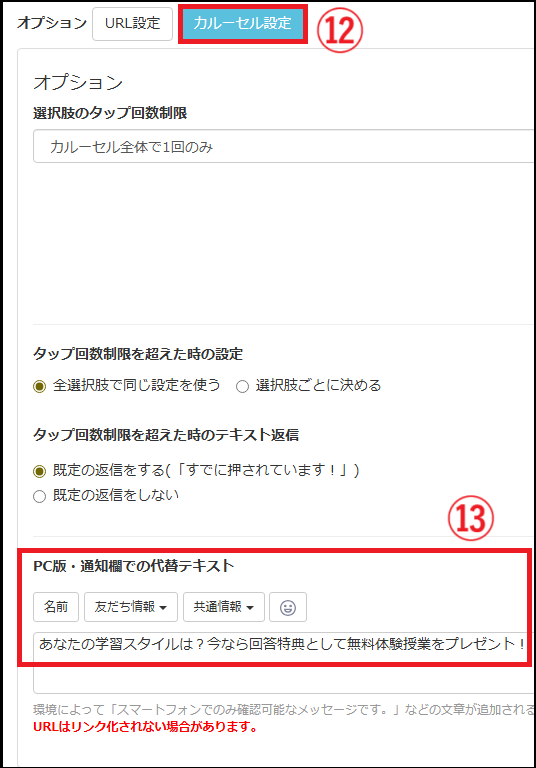

オプションの⑫【カルーセル設定】>⑬【PC版・通知欄での代替テキスト】に通知メッセージを入力します。

※何も入力しない場合、LINEのトーク一覧画面には[LINEアプリよりご覧下さい]と表示されます。

テンプレートを登録すれば設定完了です。

続けて、テンプレートを【コピー】し、内容を変えて残りの2つの診断結果を作成します。

4. 回答フォームで質問を作成する

診断結果を作成した後は、回答フォームで「質問」と「選択肢」を作ります。今回は、「最後の質問の選択肢」で、診断タイプを出し分けるためのアクション設定が必要です。

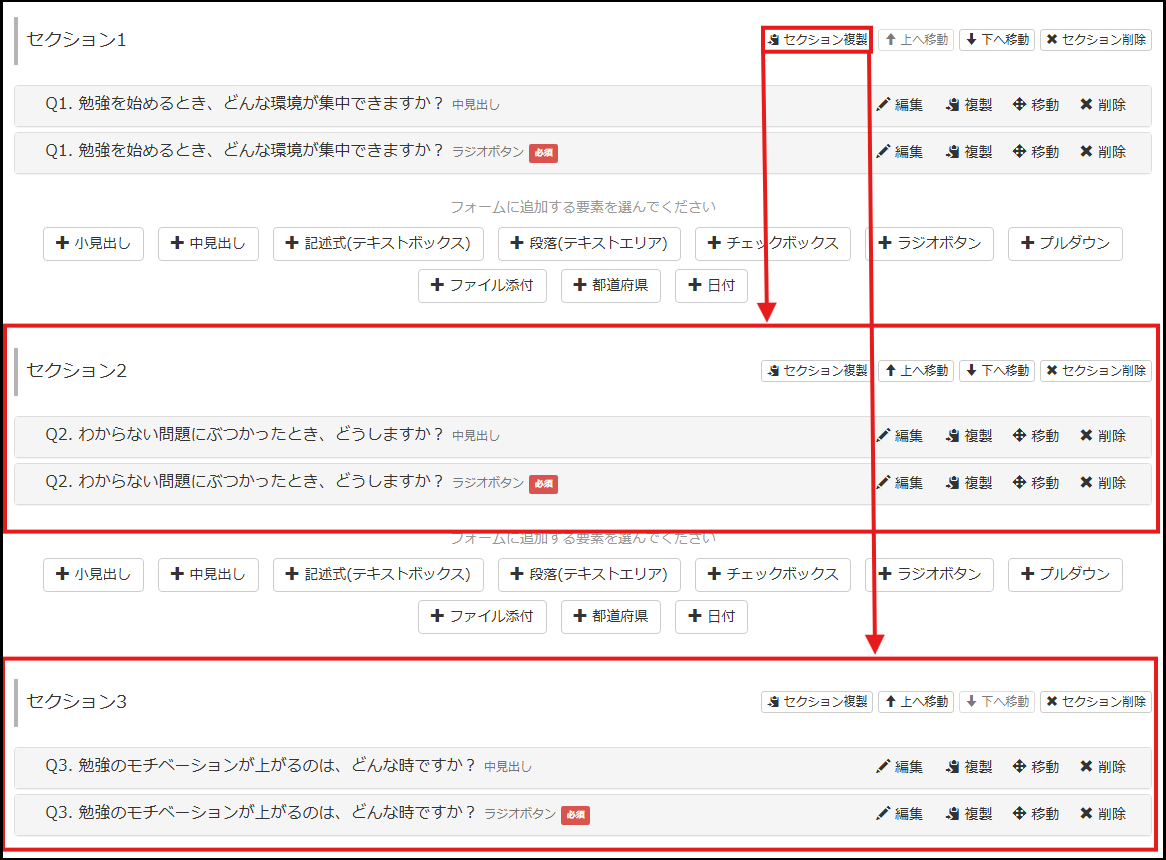

質問を3つ用意したので、セクションを3つ使って作成します。セクションを分けると、次のページにいく感覚で回答ができます。

今回、回答フォームに追加した要素は次の2種類です。

- 中見出し

- ラジオボタン

それぞれの設定方法を順に解説します。

中見出しの設定

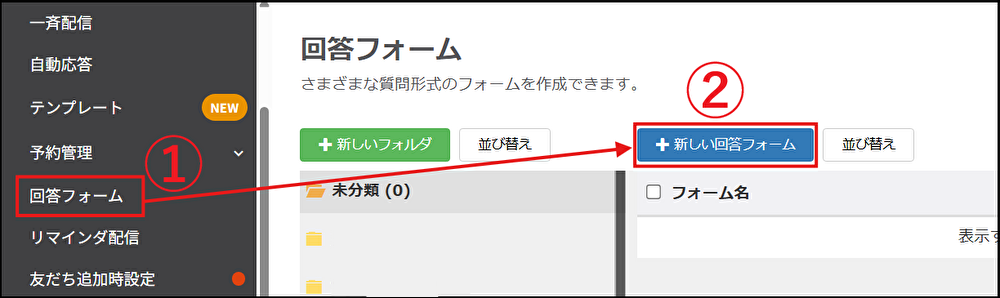

Lステップの管理画面のメニューバーから①【回答フォーム】>②【新しい回答フォーム】の順でクリックします。

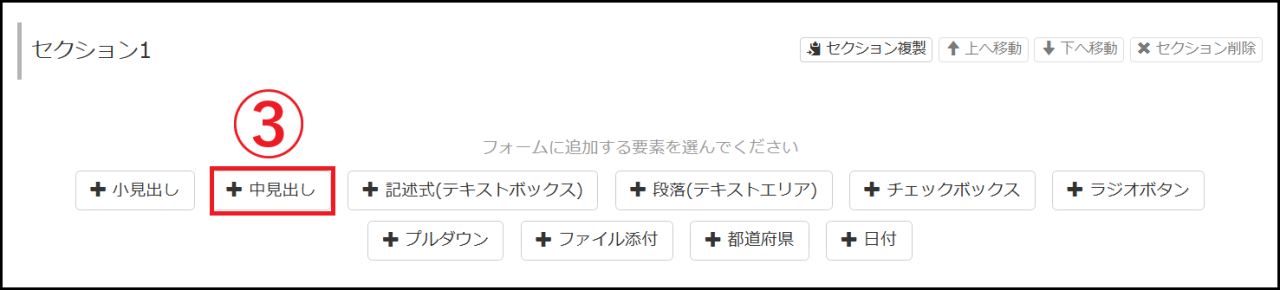

回答フォーム登録ページで【フォーム名(管理用)】を入力し、③セクション1の【中見出し】をクリックしてください。

④【見出し】に質問を入力>⑤【画像】の登録メディアから【画像選択】の順で設定します。

中見出しはこれでOKです。続いて、ラジオボタンを設定していきましょう。

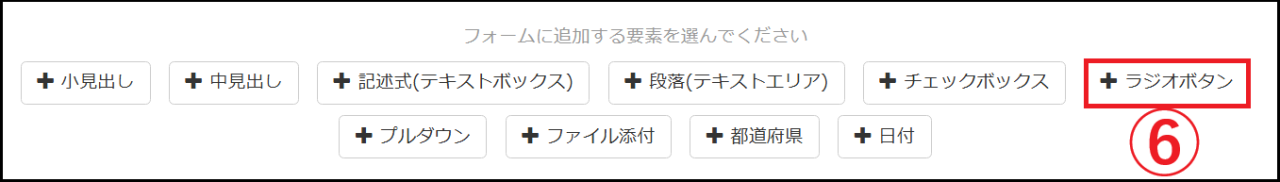

ラジオボタンの設定

フォームに追加する要素から⑥【ラジオボタン】を選びます。

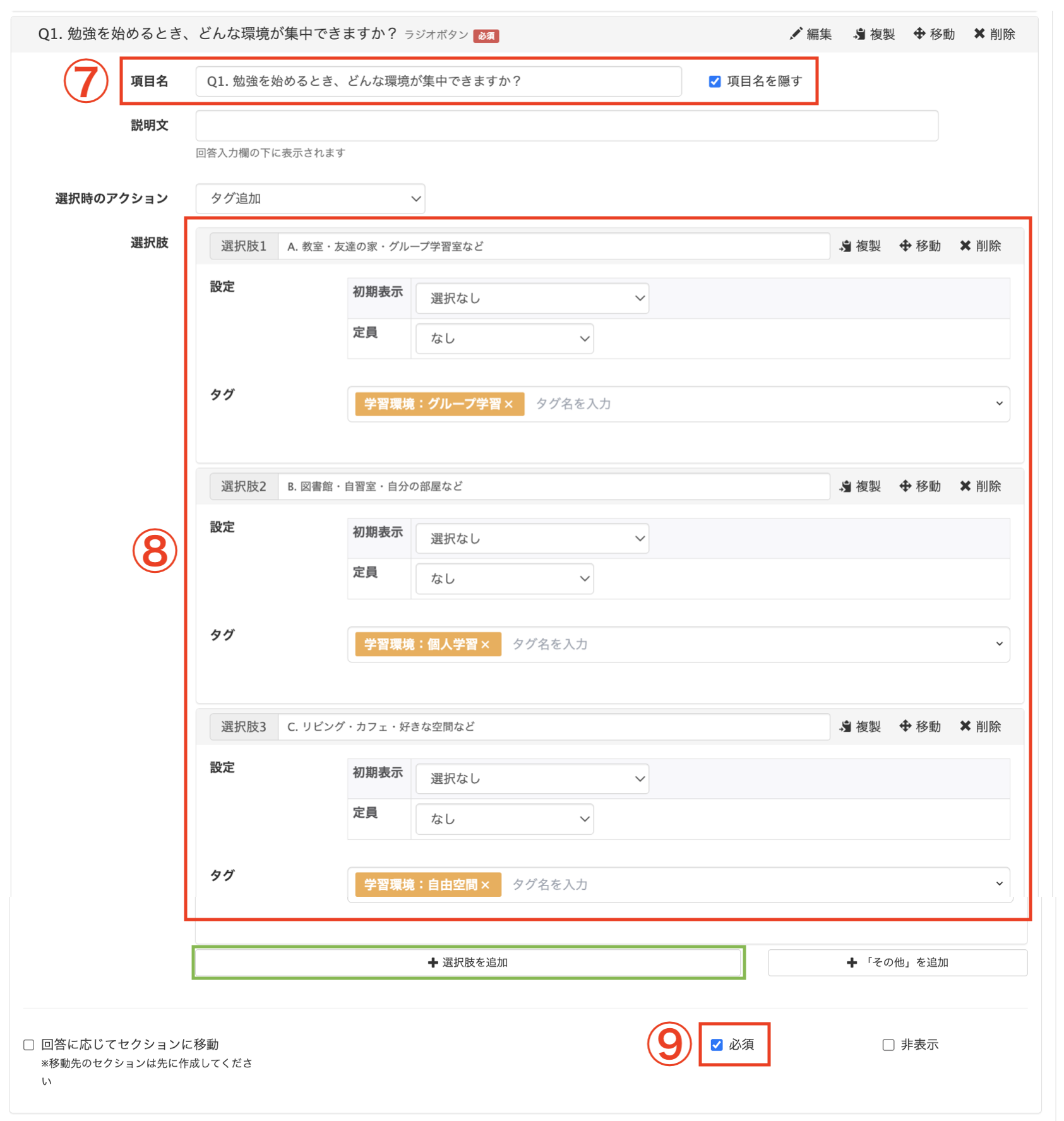

⑦【項目名】に質問を入力・【項目名を隠す】*をチェック>⑧【選択肢1~3】の入力・各【タグ】の設定>⑨【必須】にチェックを入れます。

※今回は中見出しを使用しているため、表示内容の重複を避けるため【項目名を隠す】にチェックを入れました。

選択肢1の入力後は【+選択肢を追加】をクリックして、選択肢を増やせます。

これで、セクション1の1問目の質問と選択肢の作成が完了です。

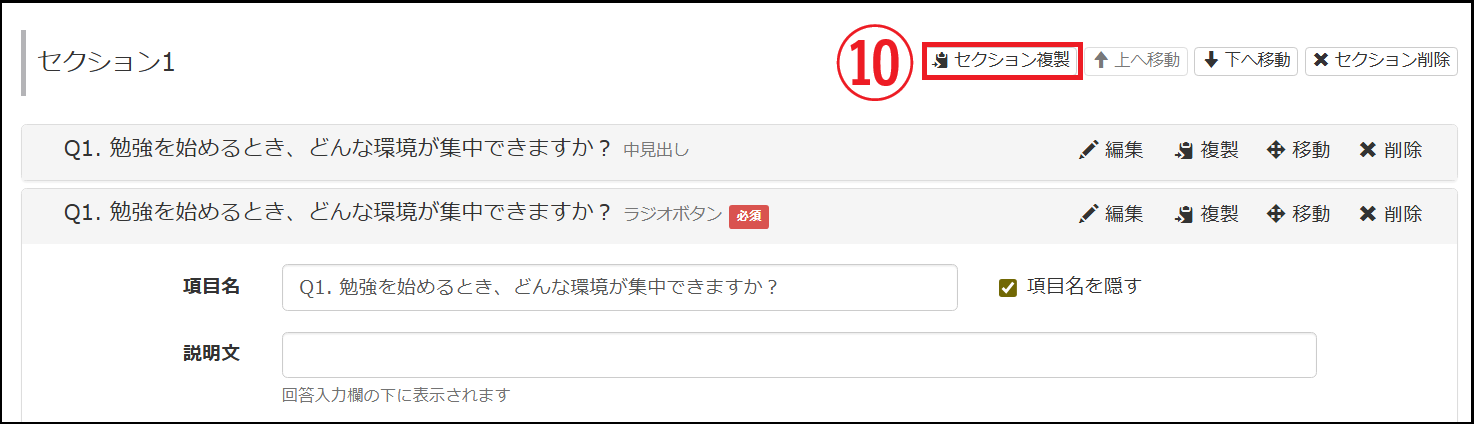

続いて、2~3問目の質問を作成するにあたり、⑩【セクション複製】をクリックします。内容を2~3問目の質問と選択肢・タグに変更すれば、同じフォーム形式のもと、スピーディに作成することが可能です。

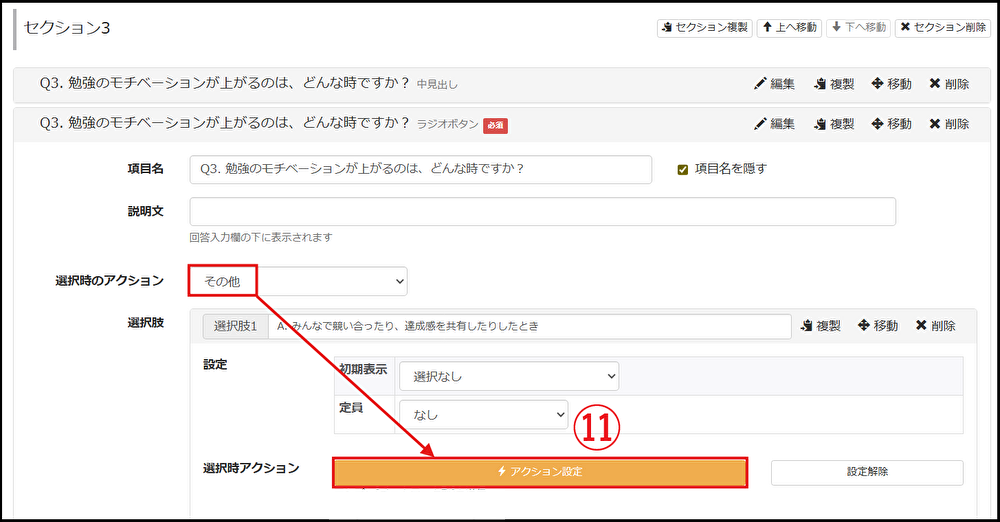

3問目の選択肢では、回答に応じて最初に作成した「診断結果テンプレート」を送信するアクション設定が必要です。

選択肢1>⑪選択肢アクション【その他】>【アクション設定】をクリックします。

最初に、⑫【テンプレート送信】から【テンプレート】を選択します。今回は、「A. みんなで競い合ったり、達成感を共有したりしたとき」の回答を選択したときに、「チームワーク型」のテンプレートを送信するよう設定しました。

次に、⑬【タグ操作】から【タグ選択】>⑭【この条件で決定する】をクリックします。

続いて、選択肢2と3のアクションも同様の手順で設定すれば、ラジオボタンの設定は完了です。

【オプション】

- 1人が回答できる回数

オプション設定で、1人が回答できる回数を設定することが可能です。今回は、特典として「無料体験授業のプレゼント」を用意しているので、回答は1人につき「1度のみ可能」の想定です。

- サンクスページURL

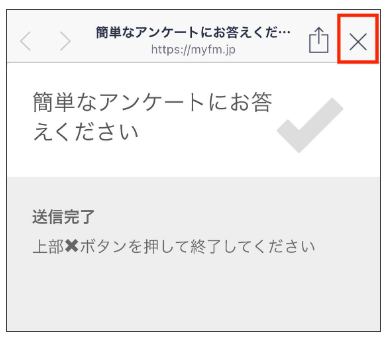

オプションでサンクスページURLを設定すれば、質問の回答後に自動で診断結果が表示されるトーク画面に戻れるようになります。デフォルトでは、ユーザーが回答フォーム右上の×ボタンをタップしなければなりません。

手間が増えることにより、トーク画面に戻らずに離脱される可能性が少なからずあります。

その対策として、以下の手順で「友だち追加URL」をサンクスページURLに設定すれば、回答後は自動でトーク画面に戻ります。

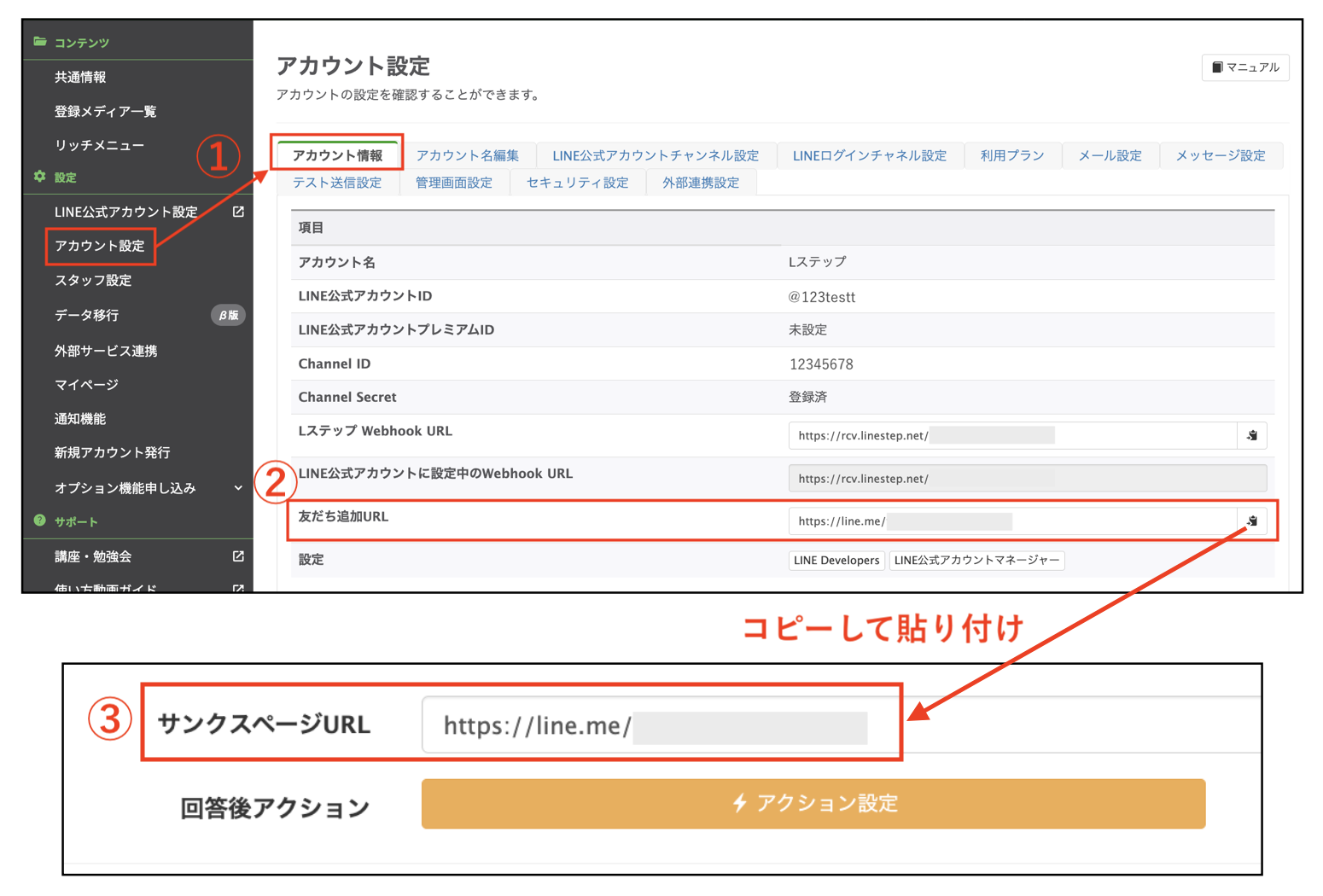

メニュー内の①【アカウント設定】>【アカウント情報】の②【友だち追加URL】をコピーします。コピーしたものを、該当の回答フォーム【オプション】の③【サンクスページURL】に貼り付けして、最後に【保存】をクリックすれば設定完了です。

ボタンカラーの変更やヘッダー画像の設定など、カスタムデザインを使用したい方は、関連記事の【Lステップ】回答フォームで使えるカスタムCSSのコード集をご覧ください。

一通り設定が完了したら、【保存してプレビュー】ボタンを押して、問題なく動作しているかを確認しましょう。

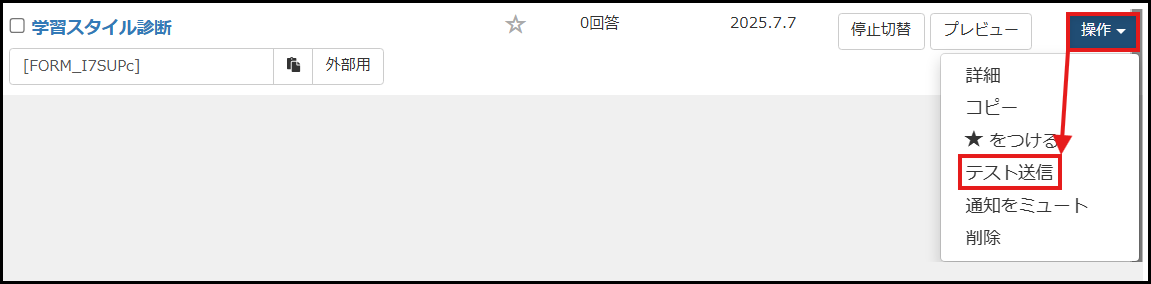

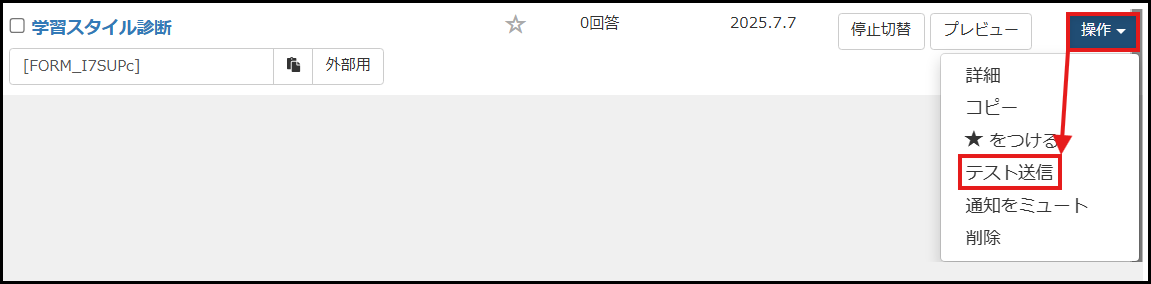

また、【一覧に戻る】をクリックして【テスト送信】も行い、スマホからのデザインの見え方もチェックするのがおすすめです。

5. リッチメニューにボタンを設置する

最後に、リッチメニューに診断コンテンツのボタンを設置し、タップして診断がスタートするよう設定します。

リッチメニューの作成方法は、以下の2通りあります。

- 「画像をアップロードして作成」の場合

- 「テンプレートをベースに作成」の場合

ここでは、各作成方法で「リッチメニューに診断コンテンツのボタンを設置する手順」を解説します。

【画像をアップロードして作成】

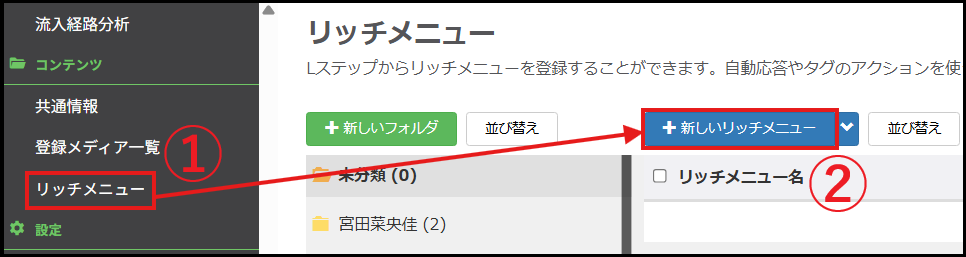

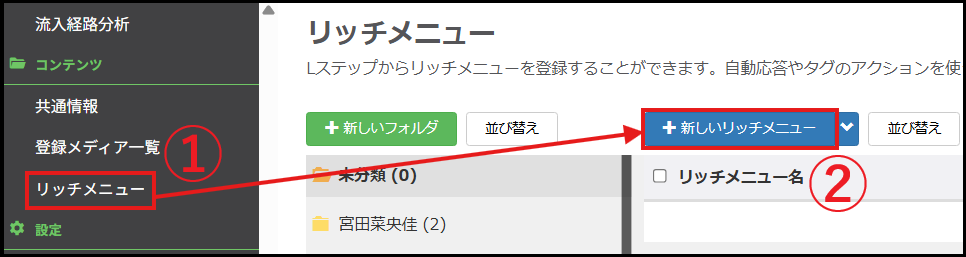

Lステップ管理画面の左メニューから、①【リッチメニュー】>②【+新しいリッチメニュー】をクリックします。

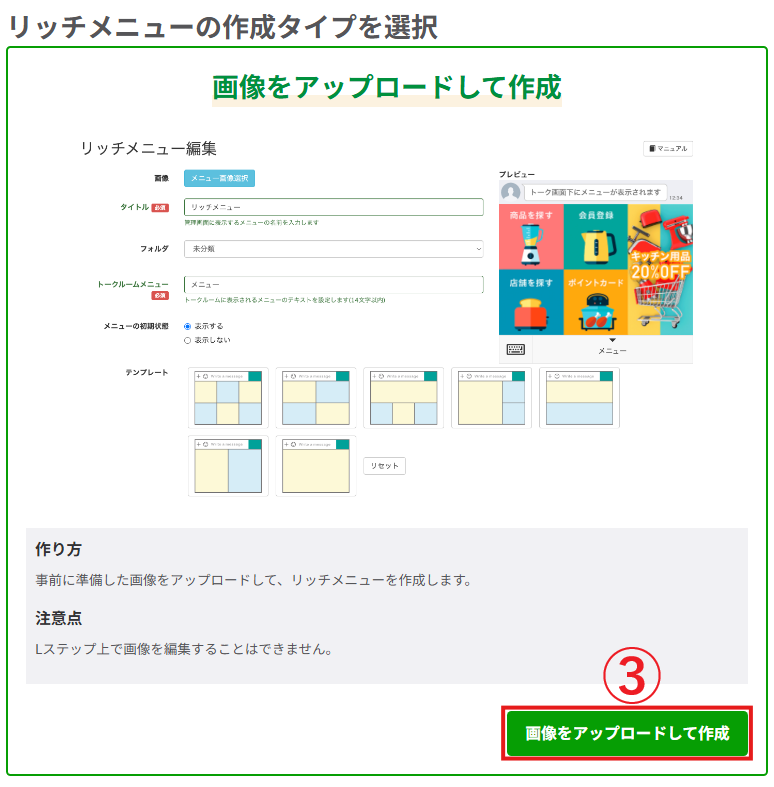

【リッチメニューの作成タイプを選択】で③【画像をアップロードして作成】を選び、好きな画像をアップロードしてください。

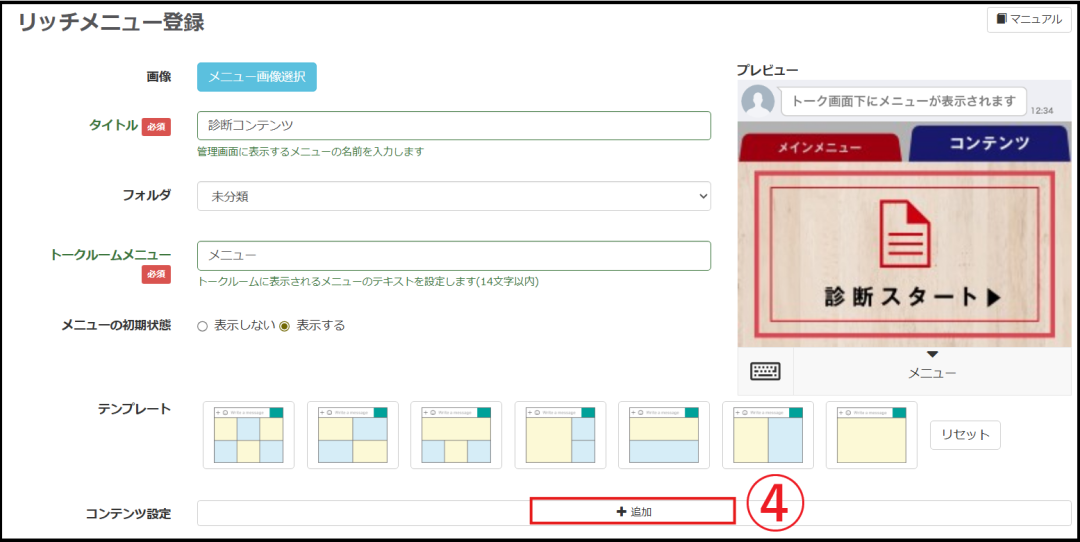

リッチメニュー登録画面で【コンテンツ設定】の④【追加】をクリックします。

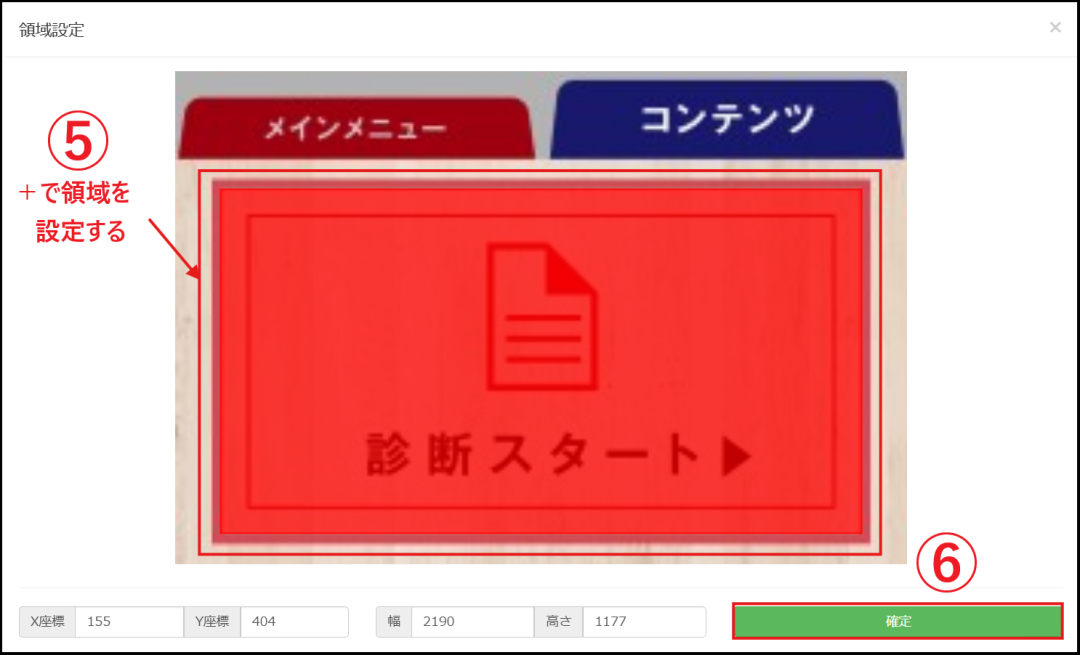

⑤【領域設定】から+を動かしてタップ領域を設定し、⑥【確定】をクリックしてください。

【コンテンツ設定】のボタン1の領域編集で⑦【回答フォーム】>⑧【回答フォーム名】>⑨【サイズ】を選び、⑩【登録】をクリックします。

設定を保存すれば、リッチメニューのタップで診断を開始できます。テストをして、質問から診断結果まで、すべて正しく動作しているか確認をしましょう。

【テンプレートをベースに作成】

Lステップ管理画面の左メニューから、①【リッチメニュー】>②【+新しいリッチメニュー】をクリックします。

【リッチメニューの作成タイプを選択】で③【テンプレートをベースに作成】を選んでください。

Lメュープラスの画面で好きなテンプレートを選択・編集し、④【アクション】>⑤該当エリアの【タイプ】をクリックします。

⑥【Lステップ回答フォーム】>⑦【サイズ】>⑧【回答フォーム名】を選択>⑨【確定】をクリックします。

設定を保存すれば、リッチメニューのタップで診断を開始できます。

診断コンテンツの完成品はコチラです。

回答フォームで診断コンテンツを作成するメリット

Lステップの回答フォームを使って診断コンテンツを作ると、次のようなメリットがあります。

- 顧客データを自動で取得できる

- タグを活用したセグメント配信が行える

- アクションが設定できる

- 長文テキストが使える

- 来店・購入への導線が自然に組み込める

- 回答期限を設定できる

内容をくわしく解説します。

1. 顧客データを自動で取得できる

Lステップの回答フォームを使えば、診断コンテンツの回答を自動で取得できます。

友だち情報の分類が可能な「タグ」を活用することで、以下のような情報の取得が行えます。

- 購入したい商品のジャンル

- サービスの利用目的

- 顧客の悩み・課題

友だちが「特定のキーワードを選択したときにタグ付けされる」よう設定できるので、手動での入力や振り分けは不要です。診断に回答するだけで情報が整理される仕組みを構築すれば、ユーザーの関心に合わせたフォローや提案もスムーズに行えます。

2. タグを活用したセグメント配信が行える

取得したタグは、友だちの行動や属性を絞ってメッセージを送れるセグメント配信に活用できます。

たとえば、美容サロンで「乾燥肌」と診断されたユーザーには、保湿ケアに特化したキャンペーン情報を優先的に配信することが可能です。

このように、診断結果をもとに情報の出し分けができれば、ユーザーは「自分に合った提案」と感じ、開封率やクリック率の向上にもつながります。結果として、離脱を防ぎながら、購入や申し込みといった次のアクションへとスムーズに進んでもらえるでしょう。

3. アクションが設定できる

回答フォームでは、友だちの回答に応じて“次のアクション”を自動で設定できます。その結果、商品の購入や問い合わせといった行動を自然に促せるのが特徴です。

たとえば不動産ビジネスの診断コンテンツで、

- セミナーを予約した人 →前日にリマインド

- 住み替えを検討している人→住み替え成功事例を配信

- 情報を集めたい人 →購入ガイドやエリア別相場を配信

このように、回答ごとに配信内容を自動で切り替えられるため、関心に合った情報をムダなく届けられます。

さらに、診断結果によってリッチメニューの表示内容を変えることも可能です。ユーザーの興味にぴったり合った情報が自然と目に留まり、クリック率も上がりやすくなります。

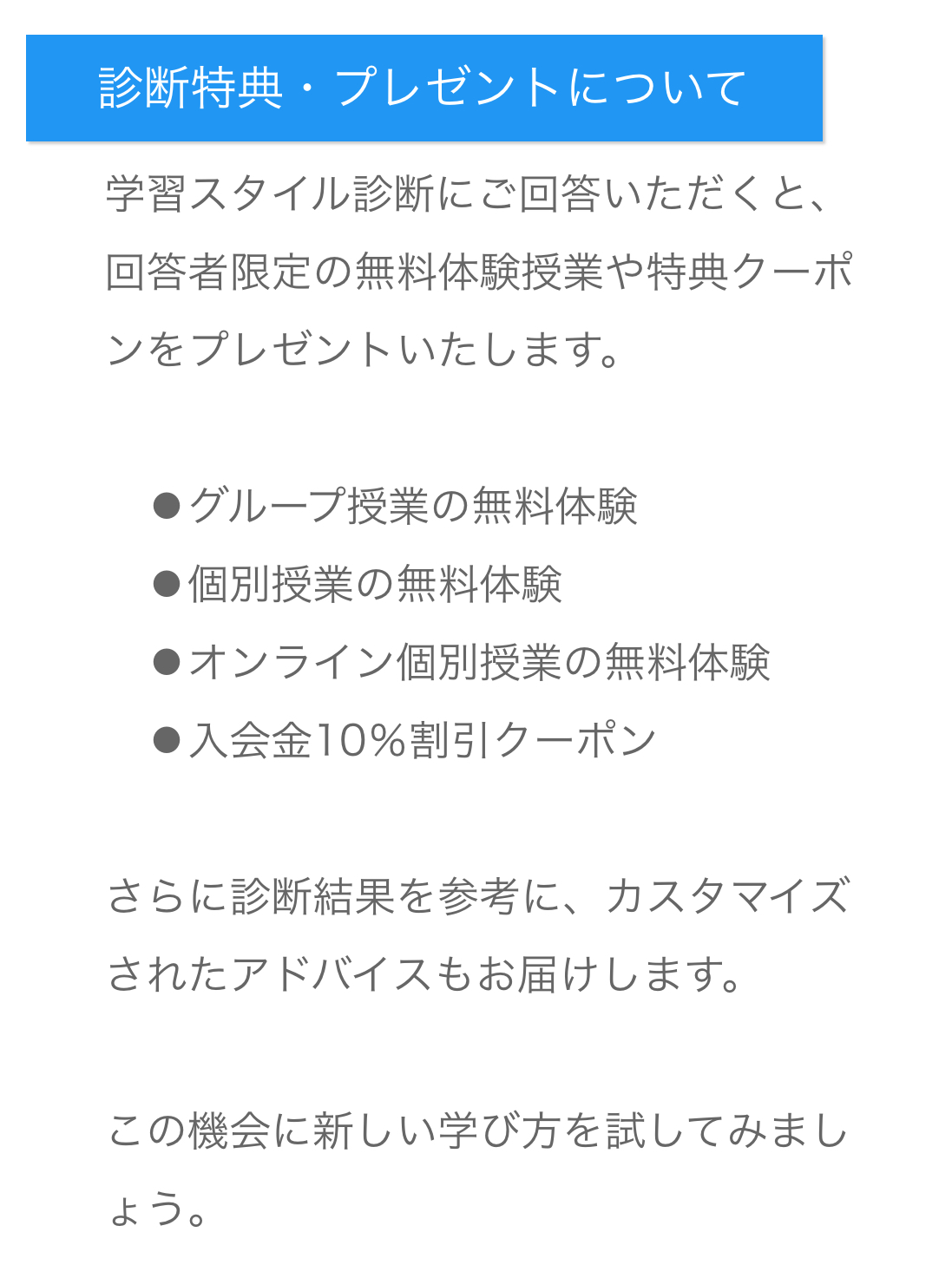

4. 長文テキストが使える

回答フォームでは、見出し下の説明文に最大2,000文字までの長文テキストを表示できます。そのため、質問の背景や補足情報をしっかり伝えられ、ユーザーの理解を深めやすくなります。

たとえば、「特典についての説明」や「診断結果の見方」など、事前の案内も可能です。疑問点を先回りして解消できれば、スムーズに診断を進めてもらえるでしょう。

また、回答フォームは横幅が広く、画面全体を使って表示されるため、文章が長くなっても読みやすさを保てます。情報をていねいに届けたい場面でも、安心して活用できるフォーマットです。

5. 来店・購入への導線が自然に組み込める

回答フォームで診断コンテンツを作成すると、診断の流れに合わせて「次の行動」へ自然に誘導しやすくなります。ユーザーにとっても、「今の自分に必要な情報」として受け取れるため、押しつけ感がありません。

たとえば、「個人集中型」の診断結果に対して「個別授業の無料体験リンク」の案内は、自分にとってお得な情報としてクリックされやすいでしょう。

このように、診断結果に寄り添った動線設計ができるのは大きな魅力です。回答フォームを活用すれば、診断から誘導までをスムーズにつなげる、実用性の高い仕組みが作れます。

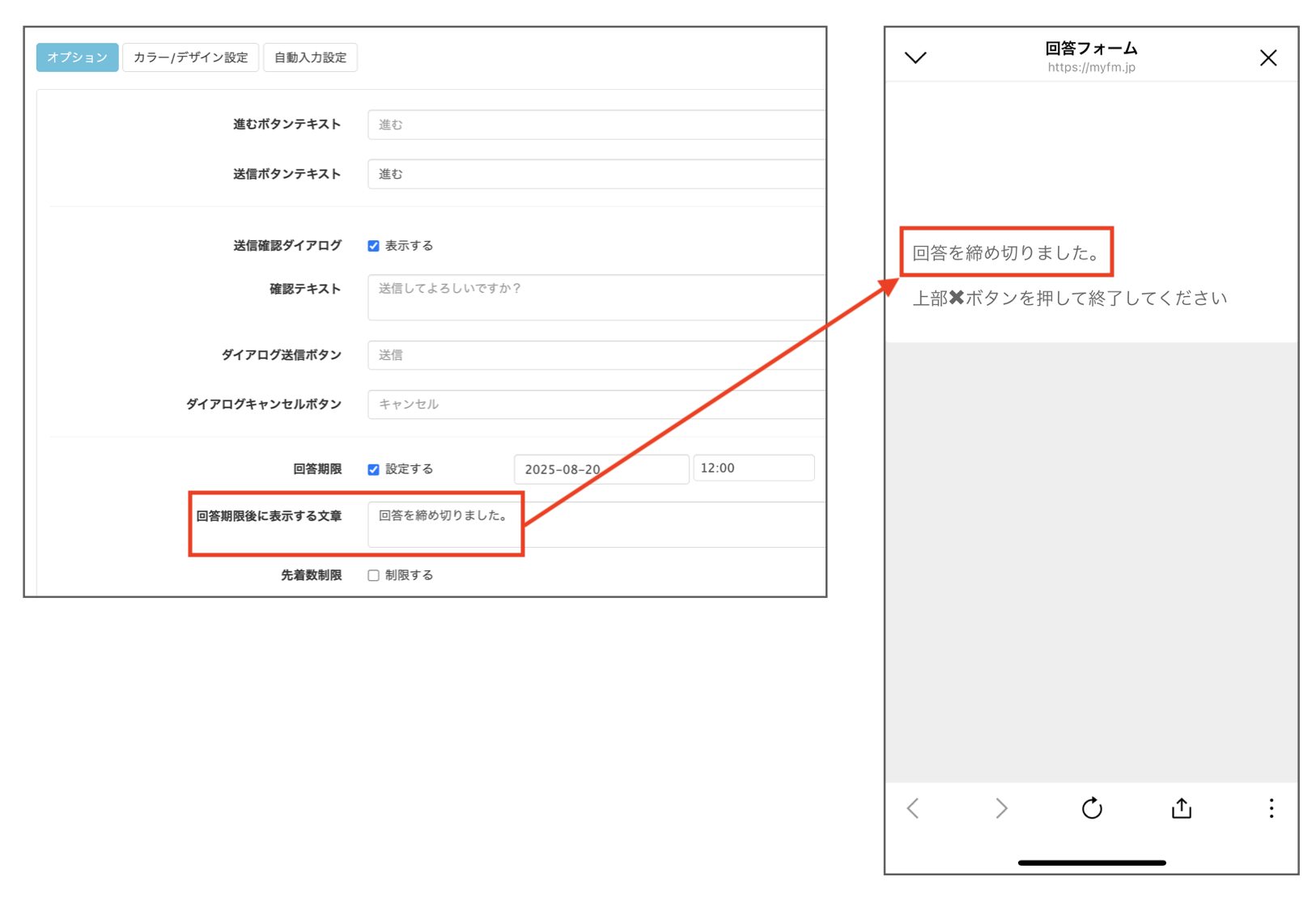

6. 回答期限を設定できる

Lステップの回答フォームは、「◯月◯日◯時まで」と回答期限を設定できます。締切を設けることで「今のうちにやっておこう」と行動を促し、回答率の向上にもつながります。

たとえば、「8月20日12時までに回答した人にだけ無料クーポンをプレゼント」といった設計も可能です。

特典やイベント案内と組み合わせれば、ユーザーの行動を自然に後押しする仕掛けにもなります。緊急性の演出によりユーザーの反応を引き出しやすくなるのが、回答期限を設定できる回答フォームの強みです。

回答フォームで診断コンテンツを作成するコツ

回答フォームで診断コンテンツを作成するときには、以下のコツを押さえておくと効率的に進みます。

- 質問数は3〜5問で選択肢はシンプルにする

- 事前に質問・選択肢・結果を準備する

- 質問の選択肢にはラジオボタンを設定する

- 診断結果→質問の順で作成する

- セクションの複製を活用する

- テスト送信で誤字・動作を確認する

ひとつずつ解説します。

質問数は3〜5問で選択肢はシンプルにする

診断コンテンツを効果的に使うには、質問数や選択肢は少なめにして、ユーザーが気軽に回答できる設計が重要です。質問が多すぎると、途中で疲れて離脱してしまうリスクが高まります。

おすすめは、全体で3〜5問の質問を用意し、それぞれに3つ程度の選択肢を設ける構成です。

例:「わからない問題にぶつかったとき、どうしますか?」

A. 友達や先生に相談して一緒に解決する

B. まずは自分で色々調べて解決方法を探す

C. あとで気が向いたときに考える

このように、無理のないボリュームにとどめれば、ユーザーが負担なく回答できるシンプルな設計になります。

また、質問文の作成やタグ設定などの構成作業には、AIの活用も有効です。AIで複数の文案を出して比較検討すれば、企画段階の負担も軽減されるでしょう。

事前に質問・選択肢・結果を準備する

診断コンテンツをスムーズに作成するには、質問や選択肢、結果などを事前に準備しておくのがポイントです。

たとえば、

- 質問内容

- 各質問の選択肢

- 診断結果の分類とアドバイス文

- 表示する画像

- 誘導したいリンク

- 取得するタグ名

あらかじめ全体を整理しておけば、設定中に修正や変更が発生することなく、スムーズに作業を進められます。無駄な手直しを減らし、効率よくコンテンツを完成させるためにも、まずは全体像を固めてから取りかかるのがおすすめです。

質問の選択肢にはラジオボタンを設定する

診断コンテンツの質問の選択肢を設定する際は、「ラジオボタン」を使うのがおすすめです。ラジオボタンは1つの回答しか選べない形式のため、診断のような単一回答が求められる場面に適しています。

たとえば質問に対し、「Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ」といった形式で表示すれば、直感的に1つの回答を選びやすくなります。選び直しもタップひとつで完了し、スマホ操作にも最適です。

こうしたわかりやすい設計は、離脱を防ぎ、ユーザーにとって快適な診断体験にもつながります。操作性の高い診断コンテンツを作るためにも、ぜひラジオボタンを活用しましょう。

診断結果→質問の順で作成する

診断コンテンツを作成する際は、「診断結果→質問」の順で進めるのが基本です。

Lステップの回答フォームでは、質問の回答(選択肢)にアクションを設定し、「テンプレート送信」や「タグ操作」などを自動化できます。ただし、その処理には、あらかじめ送信したいテンプレートやタグ等が作成されている必要があります。

具体的には、「テンプレートで診断結果を用意」→「回答フォームで質問を設定」という順番です。この流れで作成すれば、設定途中で手戻りが起きにくく、スムーズに診断コンテンツの設定ができます。

セクションの複製を活用する

診断コンテンツを効率よく作成するには、回答フォームの表示画面を分割できる「セクション複製」を活用するのがおすすめです。これは、同じ構成の質問画面を一から作らずに済む、便利な機能です。

たとえば、「質問文+ラジオボタン形式の選択肢」を3セット作りたい場合、最初のセクションを複製すれば、構成や表示の流れを統一しやすくなります。

文章やタグ・選択ファイルなどを変更するだけで作業が済むため、手間を軽減でき、設定ミスの防止にも役立ちます。また、アクションを設定している場合は、その内容も変更するのを忘れないようにしましょう。

テスト送信で誤字・動作を確認する

診断コンテンツを作る際は、自分のスマホに送って確認できる「テスト送信」を行いましょう。誤字やデザインの崩れなどがあるまま公開してしまうと、ユーザーの信頼を損ねるおそれがあります。

完成後はすぐに公開せず、以下のポイントをていねいに確認してください。

- 誤字・脱字の有無

- レイアウト・デザインの表示

- アクションの動作

- リンク先の表示

- 診断結果の表示内容

このような確認作業を加えるだけで、診断コンテンツの完成度が大きく向上します。ただし、テスト送信も通数にカウントされるため、実施は最小限にとどめましょう。

回答フォーム×診断コンテンツの活用例

診断コンテンツを使えば、業界ごとのニーズに合わせた提案ができます。ここでは、回答フォームを活用した異なる業界の事例をご紹介します。

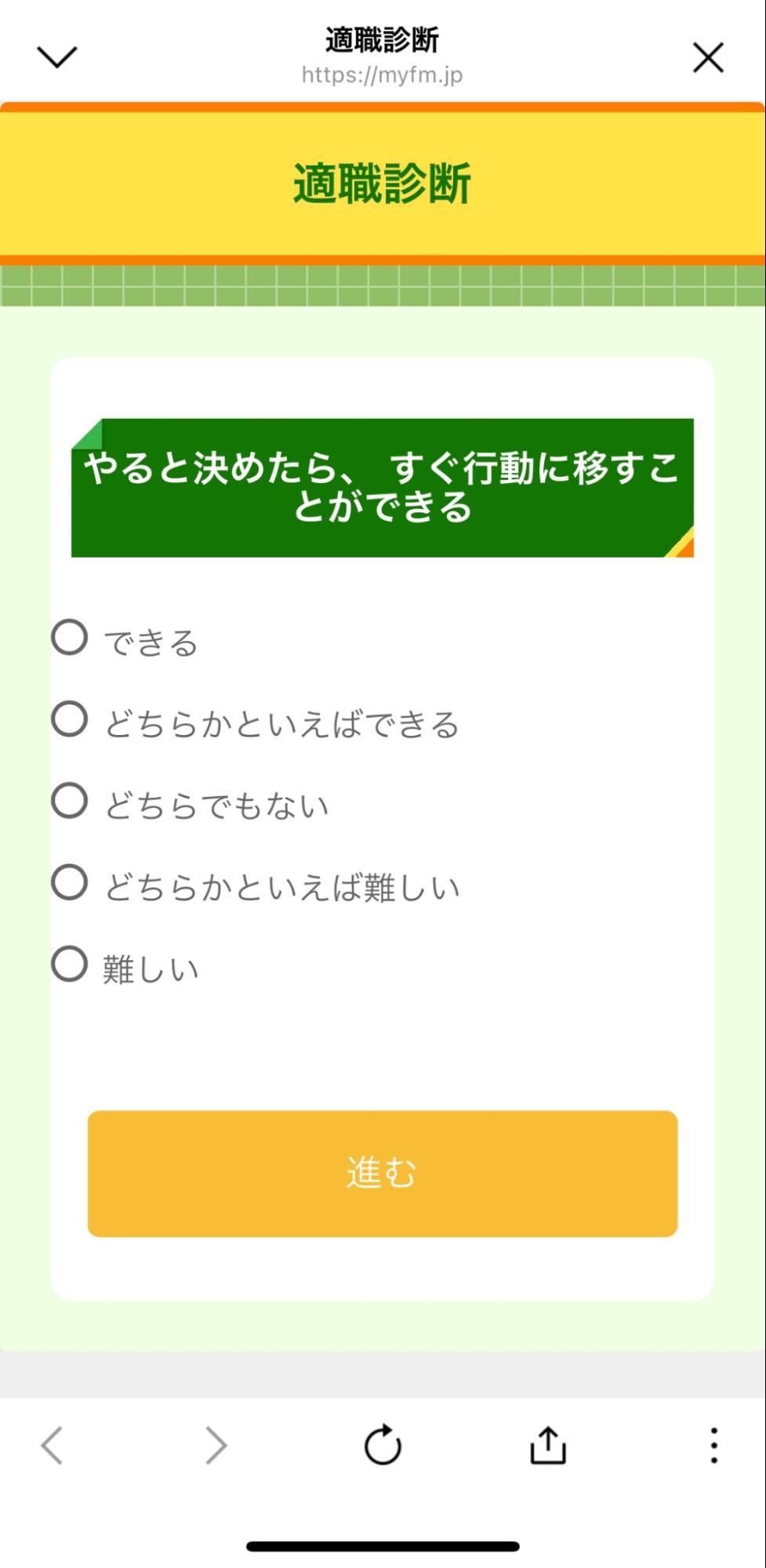

適職診断|人材業界

人材業界では、採用支援を強化する手段として「適職診断コンテンツ」の活用が効果的です。

たとえば、回答フォームを使って興味やキャリア志向を質問すれば、ユーザーの希望や適性を可視化できます。

診断の回答結果をもとに、関連する求人をおすすめするだけでなく、取得したタグを活用し、職種ごとにシナリオ配信(事前に作成したメッセージを設定したタイミングで順番に自動配信する機能)を分けることも可能です。回答フォームならではの情報提供により、きめ細やかなフォロー体制を構築できます。

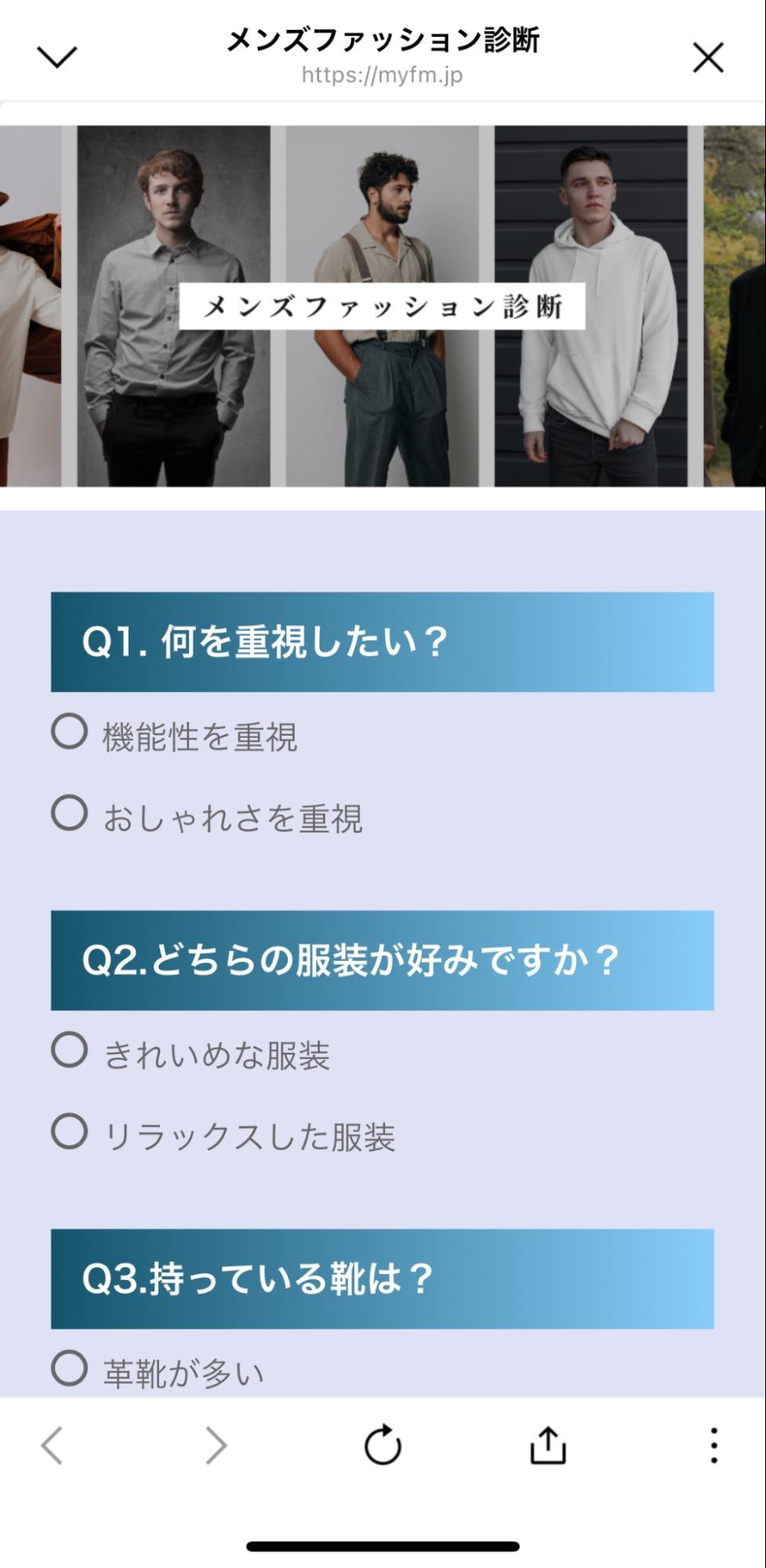

ファッション診断|アパレル業界

アパレル業界では、ユーザーの興味を引きながら購買意欲を高める手段として、「ファッション診断コンテンツ」の活用がおすすめです。

たとえば、好きな服装やファッションで重視するポイントを質問し、似合うファッションタイプを診断します。

診断結果をもとに、おすすめの服やアイテムを提案すれば、自然な流れで購買へとつなげられます。さらに、取得したタグを使い、季節商品やキャンペーンをセグメント配信(事前に収集した顧客情報で細かく宛先を指定してメッセージを送信)することも可能です。

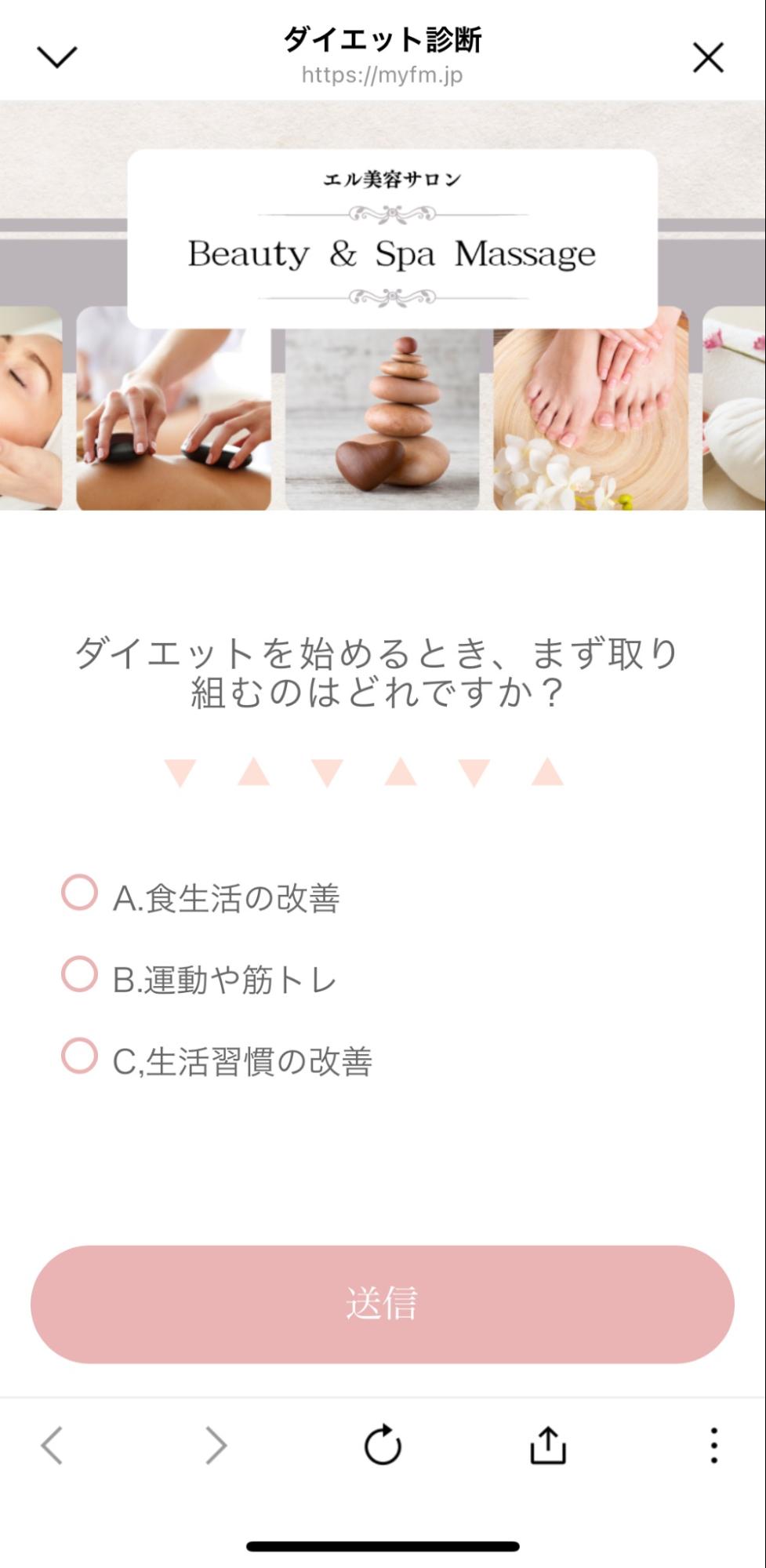

ダイエット診断|美容・健康業界

美容・健康業界なら、悩みに寄り添う「ダイエット診断コンテンツ」の導入でユーザーとの信頼構築がしやすくなります。

たとえば、生活習慣や体質の課題が明確になるような質問を設計すれば、一人ひとりに合ったダイエット方法を提案できます。

診断結果に合わせて、商品紹介や体験予約の案内につなげられるのも大きなメリット。さらに、リマインダ配信(ゴール日を設定し、リマインドメッセージを自動配信)を活用し、レッスンやイベントの告知・配信を複数回に分けて送ることも可能です。

まとめ

診断コンテンツは、ユーザーの興味やタイプを自然に引き出し、最適な情報提供や導線づくりにつなげられる効果的なマーケティング手法です。

Lステップの回答フォームを使えば、質問設計から診断結果の配信、タグを活用したセグメント配信まで一括で管理できます。無料のフリープランから作成可能なので、今回紹介したコツや事例を参考に、ぜひ試してみてください。

-1.jpeg)