効果的なマーケティング手法として、ウェブセミナーの需要が高まりつつある昨今。一方で、多くの事業者を悩ませているのが「ウェビナー疲れ」です。

- 集客はできているが成約率が低い

- 販売を自動化する方法を知りたい

- セミナー運営に疲弊している

上記に当てはまる方は、オートウェビナーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

今回は、オートウェビナーのメリットや構築方法を解説します。本記事を参考に、セールスを自動化し売上アップを目指しましょう。

目次

オートウェビナーとは

オートウェビナーとは、自動化(オートメーション)されたウェブセミナーを指します。

従来のウェビナーの場合、リアルタイム型のライブ配信と、録画型のオンデマンド配信が一般的でした。

一方オートウェビナーは、事前に録画した映像を、指定したスケジュール通りに自動で配信する方法です。

【ウェビナーとオートウェビナーの違い】

| 配信方法 | 特徴 | |

| ウェビナー | ①ライブ配信 | インタラクティブ性は高いが、日程調整の必要や配信トラブルなどのリスクがある |

| ②録画配信 | 配信トラブルのリスクは低いが、臨場感や希少性に欠ける | |

| オートウェビナー | ライブ風

録画配信 |

ライブの臨場感を維持したまま、低リスクで配信できる |

ライブ配信の希少性を残しつつ、高品質なコンテンツを提供できるのが、オートウェビナーの特徴です。

オートウェビナー(自動ウェビナー)ファネルの要素

セミナーの自動化には、オートウェビナーファネルと呼ばれる、いくつかのプロセスが存在します。ファネルを構成する大まかな要素は以下の3つ。

- LP

- ウェビナー(カウントダウン)ページ

- リマインド・ステップ配信

順に解説します。

①LP

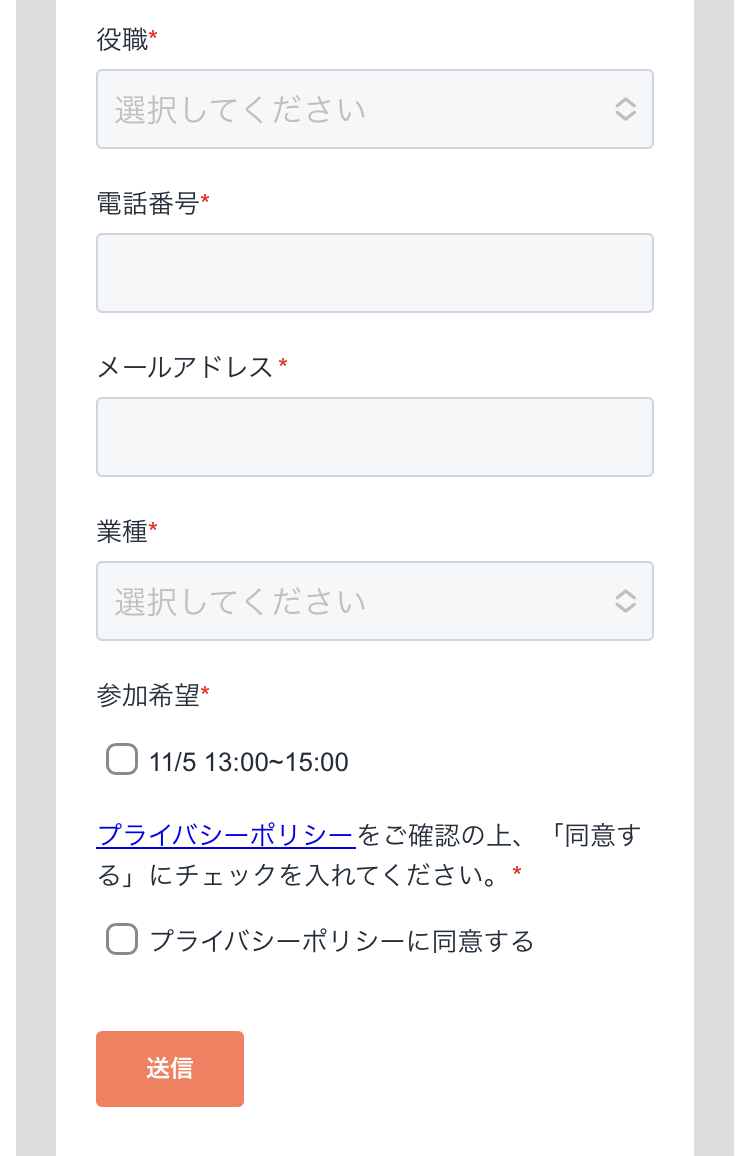

申し込みやサンクスページなど、各ステージに応じたLP(ランディングページ)が必要です。例えば以下のようなページを指します。

集客の入口となる部分なので、魅力的なタイトルやCTAボタンの設置など、特に注力したいポイントといえるでしょう。

中でも前提として用意すべきが、オプトインページ。オプトインとは、LINEやメールなどの顧客情報を登録してもらい、配信の許可を得るためのフォームです。

その他アップセルページや個別相談フォームなど、事業によって用意するLPの種類や数も異なります。

②ウェビナー(カウントダウン)ページ

ウェビナーを配信するためのプラットフォーム、および締め切り管理機能も不可欠です。

ZoomやYouTubeなど、配信サービスはさまざま存在しますが、単に動画を掲載するだけでは自動化の恩恵は得られません。

オートウェビナーを実現するには、開催までのカウントダウンや、締め切り期限の設定が必要です。具体的には、専用のツールを用いて以下のような流れを構築します。

- 申し込み :オプトインから起算してカウントダウン開始

- 開催当日 :指定時間に自動でセミナー配信

- 開催終了後:締め切り画面を表示

日時を制限することで顧客の期待値を高め、よりライブに近い配信を提供できます。

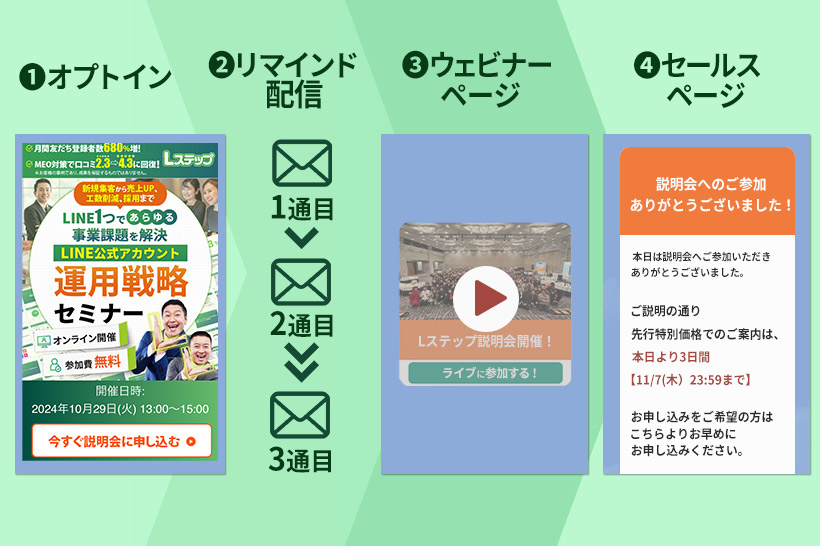

③リマインド・ステップ配信

メールやLINEを用いて、開催前後のフォローアップを行うステージです。

リマインド配信は参加率の向上に貢献するだけでなく、各コンテンツを紐づける重要な役割を担います。

適切なシナリオを組み、ストーリー性のある一環した訴求を行えば、参加率アップが見込めるでしょう。

全体像を改めて要約すると、以下の流れがオートウェビナーファネルの基本構造です。

- オプトイン(LP①)

- リマインド配信

- ウェビナーページ

- セールスページ(LP②)

なおメッセージの自動化には、ウェビナーツールに実装されているメルマガ配信機能の他、LINEのビジネス用サービス「LINE公式アカウント」の活用もおすすめです。

オートウェビナーのメリット7つ

セミナーを自動化するメリットを解説します。

①時間や場所に制限がない

時間や場所に縛られず、いつでもセールスを行えるのがオートウェビナーの利点です。

ライブ配信では場所の縛りはないものの、参加者と運営側で日程を合わせる必要がありました。

一方オートウェビナーでは、一度録画を収録し配信の日程を決めされすれば、参加者の都合に合わせた配信が可能です。

顧客は自分の好きな時間に視聴でき、運営側もあらかじめ日時を設定しておくだけなので、双方の利便性を高められます。

②販売を自動化できる

自動ウェビナーの設計により、エバーグリーンローンチの構築が可能です。

上記は、商品が自動で売れ続ける仕組みを指し、朽ちることのない常緑樹に由来するマーケティング用語のひとつ。

極端な例でいうと、ウェビナーコンテンツ自体がセールスマンとなり、24時間365日、集客から販売まで自動で行ってくれるイメージです。

ウェビナー動画は定期的なブラッシュアップも可能なため、高品質なサービスを一環して提供できるのもメリットでしょう。

③ユーザーの状況に応じた教育ができる

自動化されたコンテンツの相互作用により、ユーザーの状況に応じた訴求が行えます。

例えば次のような構成が考えられるでしょう。

- 購入前:ノウハウ・サービス紹介のウェビナー

- 購入後:サービス・商品の使い方に関するウェビナー

段階的に教育を行えるので、顧客の質を担保しつつ、売り込み感のないセールスを行えます。

④業務効率化で売上アップが見込める

工数削減により、専念すべき施策に注力できるのもポイントです。

特に実店舗の場合、セミナーで集客しようにも、目の前の業務に追われて手を付けられないでいるケースもあるでしょう。

例えば自動セミナーの導入により、店舗の運営はこれまで通り行い、店販品をウェビナーで販売するといった施策が可能です。

事業の核となる部分に専念しつつ、並行して自動セールスが機能し続けるため、売上の倍増が見込めます。

⑤運用負担を軽減できる

単純な話ですが、開催数が増えれば顧客とのタッチポイントが広がり、参加率も向上します。

かといって、やみくもに開催数を増やすだけでは運用コストがかさむ一方です。これでは肉体労働と変わりません。

その点オートウェビナーでは、開催スケジュールを自由に設定できるため、配信に費やされる人的コストを削減可能です。

例えばアーカイブを限定公開するにしても、設定した締切日に応じて自動で終了されるため、手動で管理する手間も省けます。

⑥機会損失の防止につながる

通常のウェビナーでは、リストを獲得できたとしても、スケジュールが合わずに見送られてしまうケースも珍しくありません。

また申し込みから開催日までの間隔が開いてしまうと、顧客の熱量は下がり、参加率は低下に傾きます。

オートウェビナーでは即時、もしくは複数の時間帯から都合の良い日時を提示できるため、機会損失の防止に有効です。

たとえ参加日に視聴ができなかったとしても、「3日間限定」などの見逃し配信(再配信)の訴求もできるので、顧客の取りこぼしを最小限に抑えられるでしょう。

⑦売上の最大化が見込める

見逃し配信の視聴者数は、リアルタイム型と比べ数倍とされています。

反面、コミュニケーションの質ではやや劣るため、一度に得られる成約率はライブ配信よりも低いのが事実です。

しかし長期的にみた場合、売上の最大化には、必ずしもライブ配信が適しているとは言い切れません。例えば以下のようなケース。

| 参加人数 | CVR | 成約数 | |

| ライブ配信 | 100人 | 20% | 20人 |

| オートウェビナー | 200人 | 10% | 20人 |

これが毎週、毎日続くと考えると、高いレバレッジ効果から、ライブ配信以上の収益化も見込めるでしょう。

運用負担を抑えつつ、低コストで着実に売上を積み上げていけるのが、オートウェビナー(エバーグリーンローンチ)最大の利点です。

オートウェビナーの導入方法

オートウェビナーを導入する方法を解説します。

ターゲットを決める

まずはどの層にアピールするのか、ターゲットを明確化するところから始めます。

特定の販売層が決まっていなければ、セールスに必要な機能も判然としないため、プラットフォームの選択にも支障をきたしかねません。

またオートウェビナーで販売する商品は、なるべく単価が低く、長期的に販売が見込めるサービスがおすすめです。

トレンドを求めすぎるとコンテンツが陳腐化する恐れがあるため、独自性のあるノウハウや自社の限定商品など、流行に左右されにくいサービスを提供するよう心がけてください。

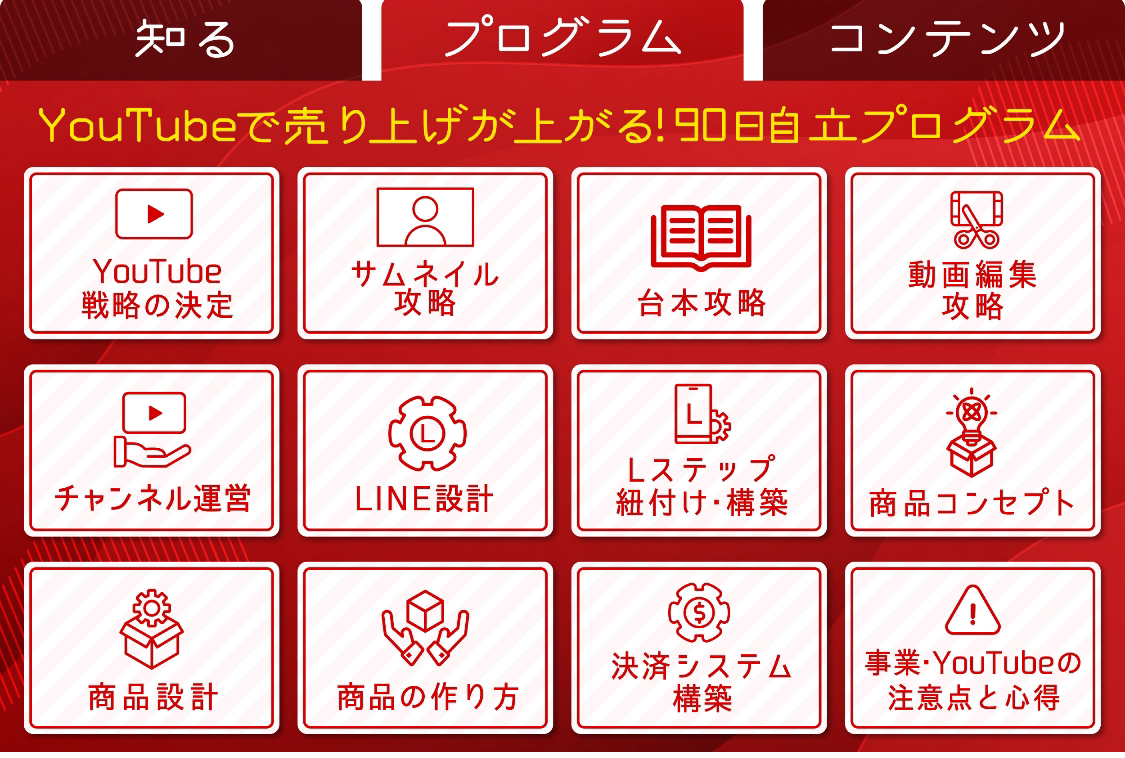

ツールの選定

オートウェビナーの構築には、さまざまなツールとの連携が必要です。最低限用意すべき機能としては、

- ウェビナーツール

- 締め切り管理機能

- メール、LINE配信スタンド

などが挙げられます。

一度に全てを自動化しようとすると、構築が煩雑化する可能性もあるでしょう。まずはウェビナーツールを導入し、その後必要な機能を見極めていくのも一策です。

集客チャネルを確保する

新規の獲得施策として、SNSやWeb広告を活用し、ウェビナーへの導線を設計します。

集客媒体の中でも、LINEは必須で活用していただきたいツールです。主な理由は以下。

- 国内の利用者数1億人以上(2025年12月末時点)

- 約60%がほぼ全てのメッセージを確認※当社調べ

- 約8割のユーザーが即日開封

国内でセールスを行うなら、もはやデフォルトで活用すべきチャネルといえるでしょう。

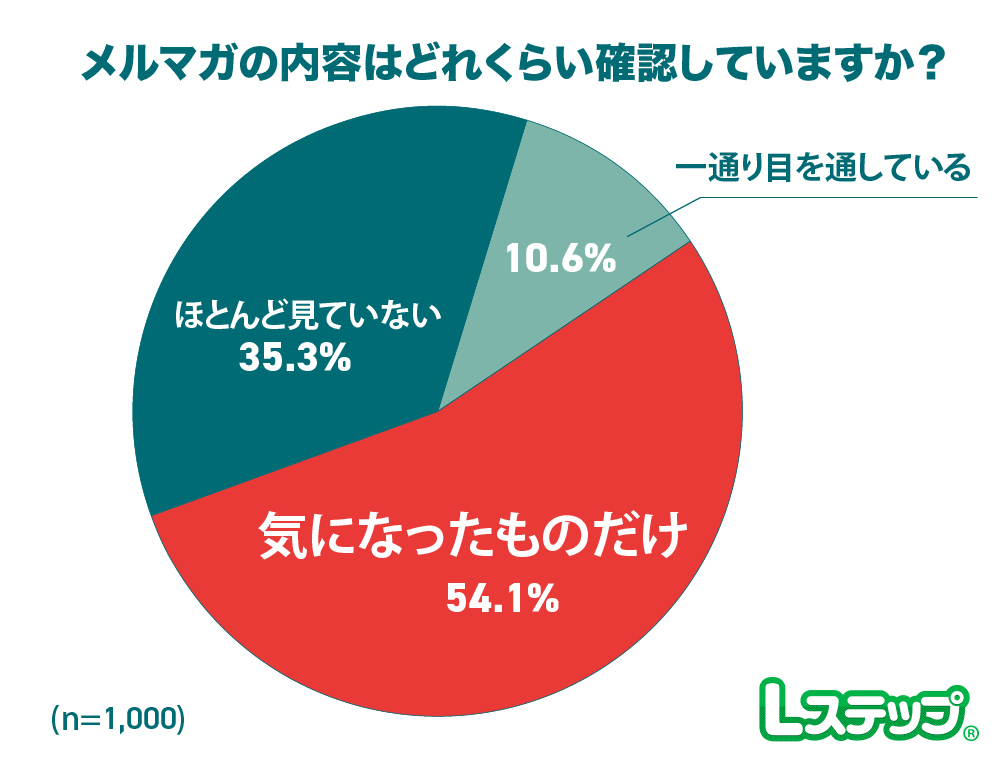

またメルマガに関する当社の調査では、「気になったものだけ確認する」と回答したユーザーは約半数でした。

LINEが主流になった現代においても、メルマガは未だ有効な手段といえそうです。

マーケティングファネルの構築

顧客教育を行う上で、適切なマーケティングファネルは欠かせません。

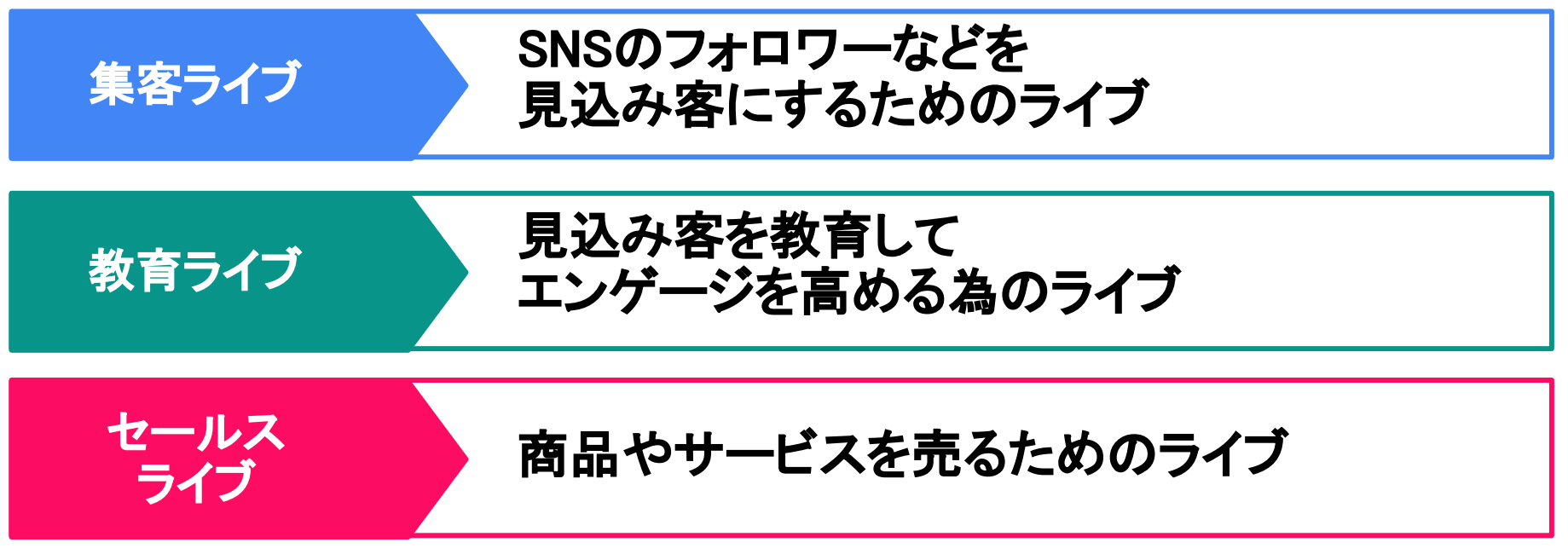

教育のプロセスはそれぞれ段階ごとに異なり、弊社では「3ステップマーケティング」と呼ばれる、以下のような独自の手法を提唱しています。

①潜在顧客を教育し見込み客に引き上げ②見込み客を教育して③顧客にする

これをライブローンチに置き換えると、次のような構成に分けられます。

特に集客ライブは、ウェビナー戦略の導入となる重要な部分。インフルエンサーとのコラボ配信を行うなど、顧客の関心を引きやすいコンテンツを設定しておくのがおすすめです。

分析と改善

定期的にコンテンツの内容を振り返り、改善点を修正しましょう。

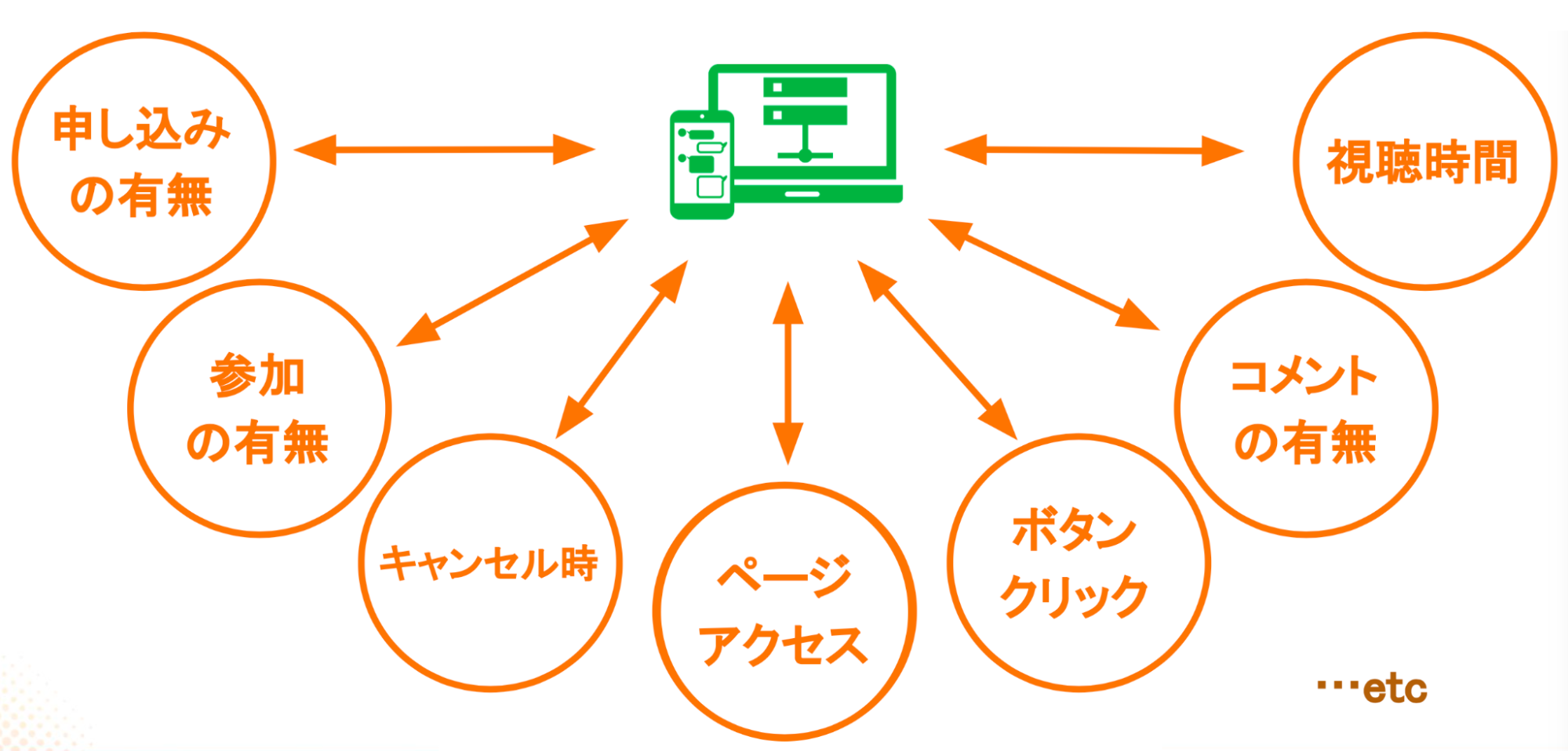

コメントや視聴時間、アンケートの内容など、蓄積したユーザー行動を基にウェビナーの最適化を図ります。

データの分析には、ウェビナーツールの機能を活用する以外にも、簡易的ではありますが、LINE公式アカウントの分析機能なども活用可能です。

オートウェビナーの注意点

オートウェビナーの注意点を解説します。

参加者とのコミュニケーションが取りづらい

オートウェビナーの欠点として挙げられるのが、インタラクティブ性の低さです。

双方向のコミュニケーションが取れないため、ユーザーの集中力が途切れやすく、視聴率維持の低下につながる可能性があります。

また常に一方通行の語りかけになるので、ユーザー側から求める情報がないと判断された場合、即離脱の原因にもなり得るでしょう。

チャットやQ&A機能を用いて、視聴者が疑問に思いそうな部分を事前に網羅し、いかにライブ感のある配信を演出できるかがポイントです。

高単価商品の販売には向いていない

自動セミナーのみでの高単価商品の販売は、あまりおすすめできません。

リアルタイムでの質疑応答や細やかなサポートができないため、顧客との信頼関係の構築が難しいためです。

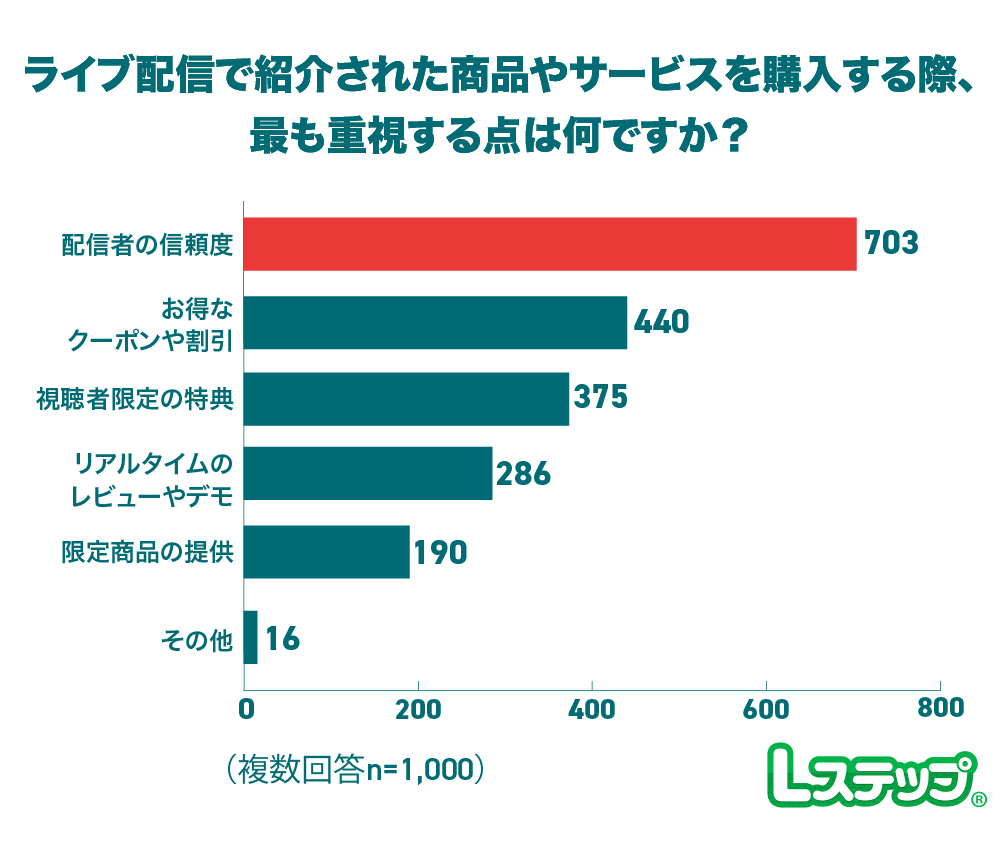

実際にライブ配信に関する弊社の調査では、顧客が商品を購入する際に最も重視しているのは、「配信者の信頼度」といった結果が出ています。

仮に高単価商品を販売していくのであれば、全てを自動化するのではなく、アナログな対応との連携も視野に入れておく必要があるでしょう。

初心者には構築が難しい

初心者にオートウェビナーは向きません。構築が複雑だからです。

ウェビナーを完全に自動化するには、少なくとも以下の機能や要素を網羅し、各ツールとの連携を行う必要があります。

- 決済ツール

- 配信スタンド

- 商品販売ページ

- ファネルビルダーツール

- オプトイン、締め切り機能

オールインワンで構築できるオートウェビナーツールも存在しますが、数はそう多くはありません。

LINEでオートウェビナーを実現できる「Lキャスト」

「L-CAST(Lキャスト)」なら、外部ツールに依存することなく、LINE上でオートウェビナーを構築できます。

Lキャストとは、LINE公式アカウントの拡張ツール、Lステップと連携して利用する、LINE専用のオートウェビナーマーケティングツールです。

スマホからはもちろん、パソコンからの視聴にも対応。収集したデータをLステップに自動連携し、一気通貫したオートウェビナーマーケティングを実現します。

ここからはLキャストのメリットと、機能の一部をみていきましょう。

LINEでオートウェビナーが完結

Lキャストの導入により、オートウェビナーに必要な機能を全て網羅できます。

代表的な機能は以下の9つです。

中でもLINEログイン認証は、Lキャストならではの強みでしょう。個人のLINEと紐づけし、申込者のみにウェビナーの視聴を可能にするといった、高い視聴制限を設けられます。

セキュリティー面の脆弱性を排斥し、より希少性の高いウェビナーマーケティングを実現しました。

ライブ感にこだわったUI

ライブ感に徹底したUIにより、生放送のような録画ウェビナーを提供できます。

LINEログイン認証に基づく正確なカウントダウンや、LIVEアイコンや視聴者数アイコンの表示など、ライブに近い臨場感のある配信が魅力です。

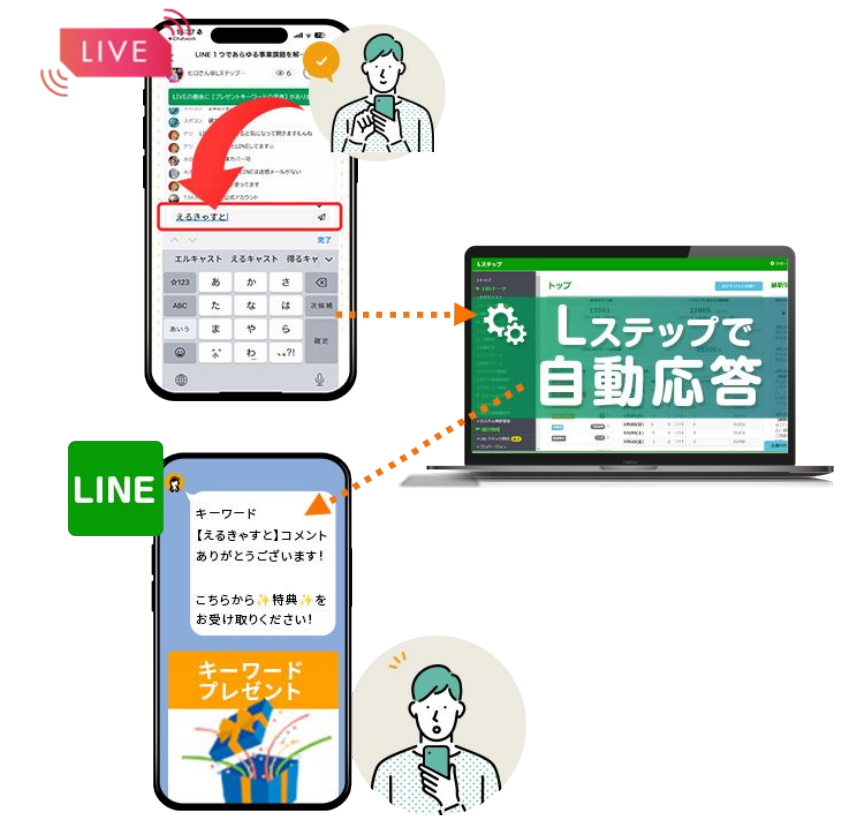

また視聴者のコメントに応じてメッセージを自動送信する、コメントアクション機能により、双方向のコミュニケーションを実現。

インタラクティブな配信により、オートウェビナーの課題であった途中離脱の防止に役立ちます。

自由度の高いウェビナーマーケティング

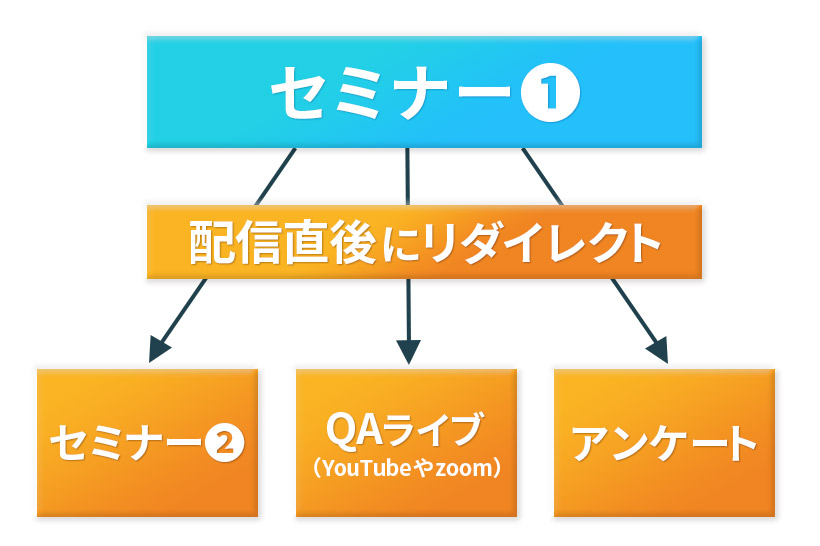

Lキャストでは、自由度の高いウェビナーファネルを構築可能です。

例えば集客ウェビナー終了後、即座に教育ウェビナーへと誘導できるため、顧客の熱量を維持したまま、販売までの導線を設計できます。

また時間に応じて自動でCTAボタンを表示できる、自動オファー機能もポイントのひとつ。

ウェビナー配信中に個別クロージングへと誘導できるので、ユーザーの疑問や不安を即座に解消できます。

自動化とアナログ対応の柔軟な切り替えにより、見込み客の取りこぼしを防げるでしょう。

Lステップ連携ができる

Lキャストでは、収集したさまざまなデータをLステップに自動連携し、効果的なフォローアップが可能です。

例えば申し込みユーザーをタグ付けし、自動でカウントダウン形式のリマインド配信を行えるので、予約忘れの防止に効果的です。

またリッチメニューと呼ばれる機能を活用すれば、これまでのウェビナーコンテンツをアーカイブのような形で集約できます。

ユーザーが自走できる環境を整えておけば、顧客満足度の向上に加えて、運用コストの削減にも有効です。

まとめ

今回は、オートウェビナーのメリットや導入方法について解説しました。

本記事を参考に、売上の自動化を目指してみてくださいね。

-1.jpeg)