自治体のSNS運用は、地域活性化に効果的な取り組みのひとつです。

防災情報の迅速な共有から地域の魅力発信、移住促進まで活用範囲の広さだけでなく、住民との距離を縮め、地域の課題解決にもつながる便利なツールです。

とはいえ、

- 何を配信すれば良いの?

- SNSごとの特徴や成功事例は?

- 自治体に合うSNSはどれ?

といった疑問を抱える広報担当の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自治体がSNS運用で成果を出すためのポイントを、成功事例・失敗事例を交えてわかりやすく解説します。

さらに、初心者でも迷わないように、「自治体でSNSを運用するための5ステップ」もまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

自治体でのSNS運用は地域活性化に効果的

自治体によるSNS活用は、地域の魅力発信や住民とのつながりを深め、地域活性化に貢献しています。

総務省によると、国内のSNS利用率は全人口の8割を超え、2027年には約1億1,300万人に達すると予測されています。

LINEやInstagram、YouTubeなど、主要SNSは今や生活に欠かせない情報インフラとなりました。

行政管理センターによる令和5年の調査では、自治体の各SNSプラットフォームの導入状況は以下のとおりです。

- LINE:79.5%

- YouTube:74.8%

- Facebook:74.7%

- X:65.7%

- Instagram:56.8%

主要なSNSプラットフォームの多くが、全国の自治体で広く活用されています。

SNSを通じて行政情報をタイムリーに届けられることはもちろん、若年層へのアプローチや観光PR、災害情報の共有にも効果的です。

今や「自治体×SNS」は、地域づくりに欠かせない組み合わせといえるでしょう。

自治体でのSNSの運用方針や活用事例

ここでは、実際に多くの自治体が取り組んでいるSNSの運用方針や活用事例をご紹介します。

- 育児・防災・医療など生活に役立つ情報を発信

- 観光・特産品の魅力を国内外に発信

- 地域住民の意見をチェックできる配信

- 地域の企業・店舗を応援する情報発信

- 移住者を増やすための地域情報を発信

- キャラクターやマスコットを活用した配信

自治体がSNSを活用する目的はさまざまです。多様な活用方法を知り、地域に合った運用方法を見つけましょう。

育児・防災・医療など生活に役立つ情報を発信

自治体がSNSを活用すると、住民の生活に直結する情報をより効果的かつ迅速に届けられます。

特に育児、防災、医療などの情報は「今知りたい」内容が多く、SNSによる即時発信が力を発揮します。

【活用事例】

| 育児情報 | 育児イベント、支援金制度の案内、離乳食レシピ動画 |

| 防災情報 | 避難所の開設状況、防災知識、気象警報 |

| 医療情報 | 健康相談会、予防接種、検診スケジュール |

こうした発信が積み重なることで、住民が安心して暮らせるまちづくりにつながります。

観光・特産品の魅力を国内外に発信

株式会社MERYによると、Z世代女性が旅先を決める情報源は、以下の結果になりました。

1位:「SNS(個人)」

2位:「旅行サイト」

3位:「SNS(企業)」

なお、参考にするSNSは写真中心のInstagramが7割を超え、言語の壁を越えて魅力を伝える手段として国内外に有効です。

愛知県西尾市農水振興課のアカウントでは、「イケメンキャラクターを通じて特産物の魅力を発信」のコンセプトで注目されています。

また、ハッシュタグやランキング形式の投稿を活用すると、より検索されやすくなり、広告費を抑えながら集客も期待できます。

- ご当地グルメ、特産品ランキング

- 体験型観光(農業体験・伝統工芸体験など)の動画配信

- 地元カフェ、宿泊施設、土産店の紹介

自治体がSNSで地域の魅力を発信すれば、観光客の増加や地域活性化にもつながります。

移住者を増やすための地域情報を発信できる

自治体がSNSを活用すると、地域住民の意見を収集し政策立案に取り入れることができます。

たとえば、東京都はX上でハッシュタグ「#シン東京2050」を用いて、2050年代の東京を見据えた長期戦略策定に向け、都民からの意見を募集しました。

\あなたが思う「2050年代の東京」とは?アイデア募集開始!/

東京都では、新たな長期戦略「シン東京2050(仮称)」の検討にあたり、みなさまのご意見やアイデアを募集します!

【テーマ】… pic.twitter.com/3Xm1LN38bR

— 東京都 (@tocho_koho) November 22, 2024

SNSの機能を活用して意見を集めたり、日頃から住民の投稿をチェックしたりすれば、多様な視点を政策に取り入れることができるでしょう。

地域の企業・店舗を応援する情報発信

SNSは「写真+短いテキスト」で分かりやすく伝えられるため、市内外の住民や観光客の目に触れやすい点も大きな強みです。

自治体がSNSで地元企業や店舗の魅力を紹介すると、地域経済の底上げに直結します。

- 自治体×地元店舗の共同キャンペーンを実施

- 地元で使えるクーポンやイベント情報を配信

- 企業のSDGs活動、新商品、採用情報を紹介

地域事業者と連携した情報発信は、PRにとどまらず「地元を応援する循環」を生み出します。

SNSを通じて自治体が人と地域をつなぐ存在になれば、地域活性化を後押しできるでしょう。

移住者を増やすための地域情報を発信

移住を検討する人にとって、知りたいのは「その地域での生活がイメージできるかどうか」です。SNSでは、生活に直結する情報を視覚的に配信できます。

福岡県北九州市のYouTubeでは、移住者や定住者を増やすために、釣りで人気のYouTuberグループ「釣りよかでしょう。」を起用しました。

その結果、公開5日間で40万回越えの再生数となり、地域の認知拡大のアプローチに成功しています。

地域の魅力を具体的に伝える配信は、移住希望者の不安を減らし、自治体への興味を高めるきっかけになります。

キャラクターやマスコットを活用した配信

自治体が地域の魅力を伝える際は、キャラクターやマスコットを使った配信が効果的です。

親しみやすさが加わると、投稿の反応が高まり住民との距離も縮まります。

また、キャラクターは地域PRだけでなく、イベント登場やグッズ展開など幅広い活用ができる点も強みとなるでしょう。

熊本県の「くまモン」はInstagramで写真や動画を投稿し、熊本の魅力を分かりやすく伝えています。

キャラクターの日常を通じて地域の見どころが伝わり、SNS上での親近感も高まりやすくなります。

【SNS別】自治体でSNSを活用した成功事例

ここでは、さまざまなSNSを活用した自治体の成功事例をご紹介します。

自治体がSNSを活用すると、媒体ごとの特性を生かした効果的な情報発信が可能になります。ここでは、実際に成果を上げている事例をSNS別にご紹介します。

- LINE

- X

- YouTube

それぞれのSNSの特性を踏まえて使い分けると、住民に伝わりやすく、効果的な運用がしやすくなります。

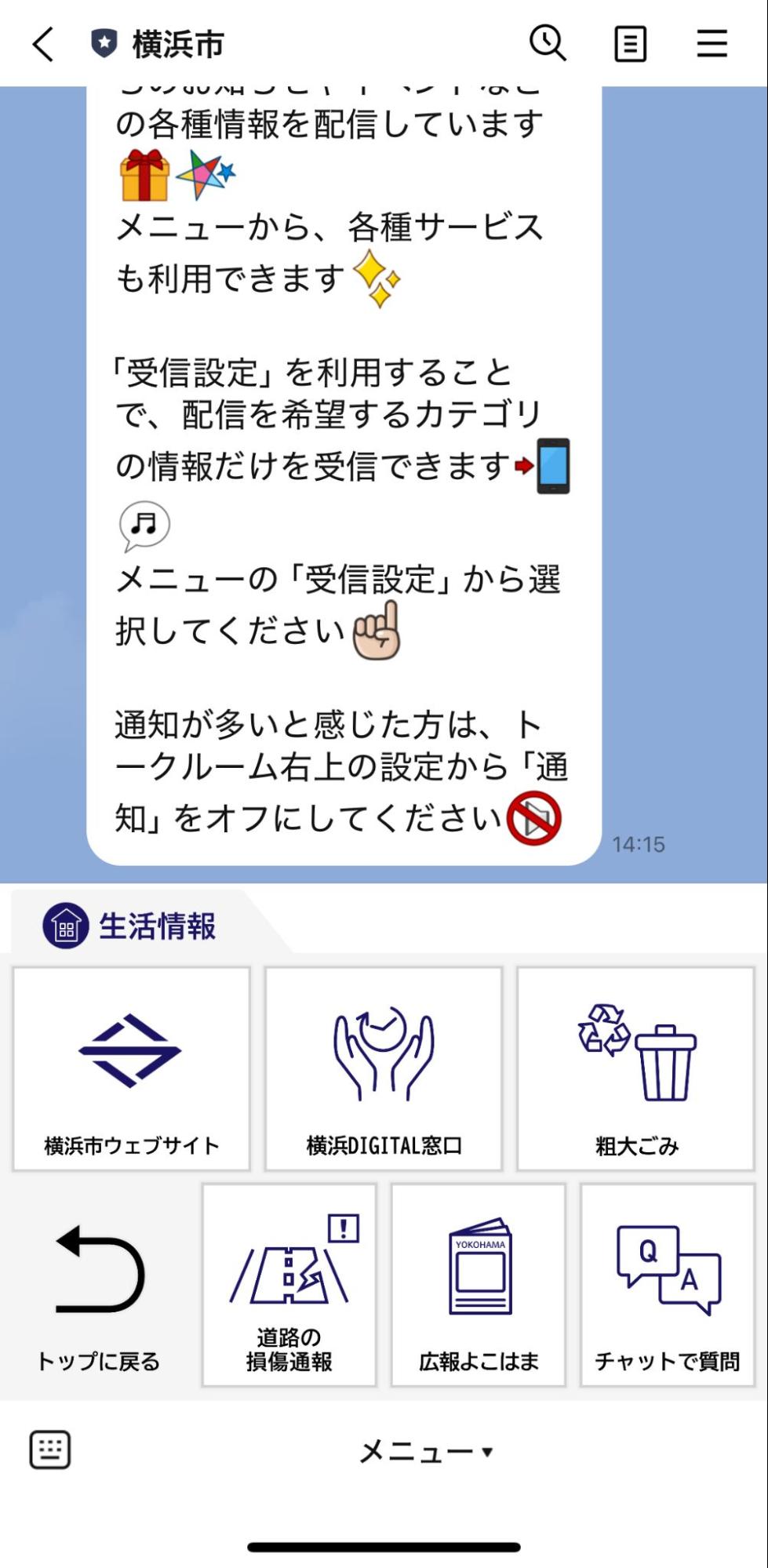

LINE|横浜市

LINEは、日本国内で最も利用されているSNSで、人口の約7割が利用しています。

使い慣れたアプリで利用できるため、住民にとって分かりやすく、行政からの連絡が届きやすいのがメリットです。

横浜市では、LINE公式アカウントを活用し、行政サービスをわかりやすく整理しています。

リッチメニューを活用し、オンラインでの粗大ごみ申込(ごみ分別案内)や広報の閲覧、住民票や戸籍抄本など様々な手続きが可能です。

こうした住民目線の導線づくりにより、友だち登録数は85万人以上(市の人口の約22%)が登録しています。(令和7年3月時点)

X|大阪府広報担当副知事

Xは、リアルタイムな情報発信と高い拡散力で、幅広い年齢層に利用されているSNSです。

たとえば、大阪府は、公式キャラクター「もずやん」を広報担当副知事に任命し、X上で積極的に情報発信を行っています。

僕な、実は生で見た方が格段にかわいいねん#おはもず#鳥(調)子のっちゃって pic.twitter.com/VWcvd9KVX7

— もずやん@大阪府広報担当副知事 (@osakaprefPR) November 10, 2025

地域で親しまれている方言で発信し、堅苦しさを和らげ、府民との距離感を縮めています。

多くのフォロワーを持ち、投稿ごとに高いエンゲージメントを獲得している成功例です。

Facebook|沖縄県渡名喜村

Facebookは、実名でのユーザー同士のつながりをネット上で再現できます。

活用例として、沖縄県渡名喜村(となきそん)は、公式Facebook「渡名喜島のプロフィール」を通じて、観光情報や島の日常を発信しています。

フォロワー数が島民数を大きく上回り、成功例として有名です。また、地域おこし協力隊の募集情報なども積極的に掲載し、地域活性化に取り組んでいます。

Instagram|群馬県前橋市役所

Instagramは、国内外への画像や短編動画の発信に適したSNSです。

群馬県前橋市役所では、Instagramを通じて季節の風景や話題のスポットなど、群馬の魅力を積極的に発信しています。

また、ユーザーが「#maebashi_trip」のハッシュタグを付けて投稿した写真を紹介するなど、市民や観光客とのコミュニケーションを大切にしています。

YouTube|宮崎県小林市

YouTubeの国内の月間アクティブユーザー数は7,000万人を超えているため、地域の情報発信に最適です。

宮崎県小林市は、公式YouTubeチャンネルを通じて、地域の魅力を発信しています。

特に、2015年に公開した移住促進PRムービー「ンダモシタン小林」は、フランス語に聞こえる方言を用いたユニークな内容で話題を呼び、再生回数は340万回を超えました。

この動画の公開後、移住に関する相談件数は約4.5倍に増加し、市の公式ウェブサイトの閲覧数も8倍に跳ね上がるなど、大きな効果を上げました。

失敗例から学ぶSNS運用課題

大きな効果を発揮するSNSですが、失敗例があるのも事実です。

ここでは、失敗例から学ぶSNS運用課題について解説します。

あらかじめ失敗例を把握しておけば、炎上リスクや誤情報の拡散などを未然に防げます。

不適切な投稿で炎上した事例

SNSでの炎上を防ぐには、公式アカウントの投稿内容を慎重にチェックすることが重要です。

公的な立場を意識し、中立的かつ客観的な情報発信を心掛けましょう。

たとえば、A県が作成した文書は、女性の仕事と育児の両立についての表現が「なぜ女性だけ仕事と育児の両方をやることが前提になっているのか」といった批判を招きました。

SNSを運用する際は、表現や内容が受け手にどのように解釈されるかを十分に考慮しましょう。

個人情報が漏洩した事例

SNSを活用する際には、個人情報の取り扱いに細心の注意が必要です。

たとえば、B市が主催するイベントへの応募が多数寄せられたのを受け、公式Xアカウントで応募の反響を投稿しました。

しかし、投稿画像に応募者の個人情報が写り込んでおり、投稿は直ちに削除されました。

SNSでの情報発信前には、個人情報が含まれていないかを確認し、必要に応じて関係者の同意を得るなど、十分な配慮が求められます。

なりすましによる誤情報が拡散された事例

以前、C市になりすました偽アカウントが、「キャンペーン当選に関するダイレクトメッセージ」を複数のユーザーに送信する事案が発生しました。

個人情報の詐取や詐欺被害のリスクが高まり、C市は公式SNSやホームページで注意喚起を行いました。

さらに、災害時などより正確な情報が求められる場面での誤情報は、大きな混乱を引き起こす可能性があります。

トラブルの際のガイドラインを設け、迅速に対応できるようにあらゆる状況を想定し、対策を準備しましょう。

自治体のSNSを運用する5つのステップ

自治体でSNSを活用する際は、運用プロセスを整えると、住民に届けたい情報をより効果的に発信できます。

ここでは、SNS初心者の自治体でも実践しやすい5つのステップをご紹介します。

- SNS運用の目的とゴールを明確にする

- 自治体に合ったSNS媒体を選定する

- 自治体に求められている情報をリサーチする

- 成果を測定する指標を設定する

- SNS運用を継続的に改善する

この流れを押さえておくと、広報の負担をできるだけ抑えながらSNS運用を進めやすくなります。それでは順番に解説していきます。

①SNS運用の目的とゴールを明確にする

自治体がSNSで情報発信を行うときは、最初に「目的」と「ゴール」をはっきりさせることが大切です。

生活情報の周知、イベント告知による地域活性化など、目指す方向が異なれば投稿内容も運用方法も変わります。

目的が明確になると、更新頻度の目安やSNSの選択もしやすくなり、チーム内での共通認識も生まれます。

目的とゴールを明確にし、住民からの信頼につながる安定した広報運用を実現しましょう。

②自治体に合ったSNS媒体を選定する

SNS運用の目的とゴールが明確になったら、次に、住民層に合ったSNSの媒体を選びましょう。

たとえば、Xは速報性が高く、防災情報や注意喚起の発信に向いています。地域の魅力を写真や動画で伝えたいなら、Instagramが効果的です。

幅広い年代に生活情報を届けたい場合は、利用率が高いLINEが最適です。

主なSNS媒体の特徴や活用例を簡単にまとめてみました。

| SNS媒体 | 特徴・強み | 向いている活用例 |

| X | 速報性・拡散力が高い | 防災、緊急情報、行政アナウンス |

| 写真・動画で魅力を伝えやすい | 観光PR、移住促進、地域の映えスポット紹介 | |

| 文章が長くても読まれやすい | 行政の取り組み報告、イベント案内 | |

| LINE | 圧倒的な利用率、年代が広い | 生活情報、防災情報、問い合わせ対応 |

| YouTube | 長尺で伝えられる | PR動画、地域紹介、施策の解説 |

媒体ごとの特性を理解したうえで選定すると、ムダな投稿作業を減らし、発信の効果を最大化できます。

③自治体に求められている情報をリサーチする

次に、住民が求めている情報をリサーチしましょう。

自治体サイトでアクセスが多いページ(子育て・ごみ情報・防災ページなど)を確認したり、窓口でよく聞かれる質問を職員同士で共有したりするだけでも、住民ニーズの傾向が見えてきます。

住民が何に関心があるのかを把握すると、SNSで発信すべきテーマが決めやすくなります。

たとえば、観光分野への関心が高い自治体であれば、以下のような“興味を引きやすいテーマ”を調査しておくと、投稿内容の精度が高まります。

- 人気のご当地グルメ・特産品ランキング

- 季節の撮影スポットランキング

- 「地元の人しか知らない穴場」紹介

特に、ランキング形式は保存やシェアを促しやすいのが特徴です。

住民の声を集める際は、SNSアンケートや投票、コメントの分析など、日常業務の中でできる方法も取り入れていきましょう。

④成果を測定する指標を設定する

次に、SNS運用の成果を判断するための指標を設定しましょう。

投稿は「出して終わり」ではなく、数字を見て改善していけば、より住民に届く発信に近づきます。

あらかじめ指標(KPI)を決めておくと、どの投稿が効果的だったのか、改善すべき点はどこかが分かりやすくなります。

- フォロワー数(情報が届く母数)

- 投稿の閲覧数

- クリック数、いいね、シェアなどの反応

- イベントや講座の申し込み数

これらを数字で把握できるようになると、次の施策を立てやすくなり、SNS運用の質も安定して向上していきます。

⑤SNS運用を継続的に改善する

SNS運用は、数値や反応を見ながら少しずつ改善していくことが大切です。

④で設定した指標(閲覧数・クリック数・フォロワー数など)をもとに、どんな投稿が住民に届きやすいかを振り返ると、次の一手が見えやすくなります。

よく読まれたテーマを増やしたり、反応が少なかった部分を見直したり、画像や文章の工夫を加えるだけでも改善が期待できます。

自治体に最も導入されているSNSは「LINE」

自治体が活用するSNSの中で、最も導入率が高いのが「LINE」です。※利用している自治体はこちらからご確認ください

LINEは利用率が高いうえ、年齢を問わず利用されており、情報の届きやすさが魅力です。

LINEヤフー社の調査では「約8割のユーザーがその日のうちに開封している」と回答しており、開封率・即時性の高さも強みとして挙げられます。

さらに、自動配信の設定も可能で、広報担当者の負担軽減にもつながります。

特に便利な機能は以下のとおりです。

| 機能名 | 内容 |

| チャット | LINEで「友だち追加」した住民と、直接メッセージをやり取りできます。※1 |

| 一斉配信 | 住民に、防災情報・イベント告知・行政サービスなどを一斉に届けられます。日時も設定可能。 |

| クーポン | 地域店舗で使える割引券や特典を配信でき、イベント来場者の増加に効果的です。 |

| ショップカード | 来店ポイントを付与できるデジタルポイントカードです。地域の店舗や施設での利用促進や、観光客の周遊企画に。 |

※1 未認証アカウントは、メッセージなどアクションがない友だちとはやり取りできません

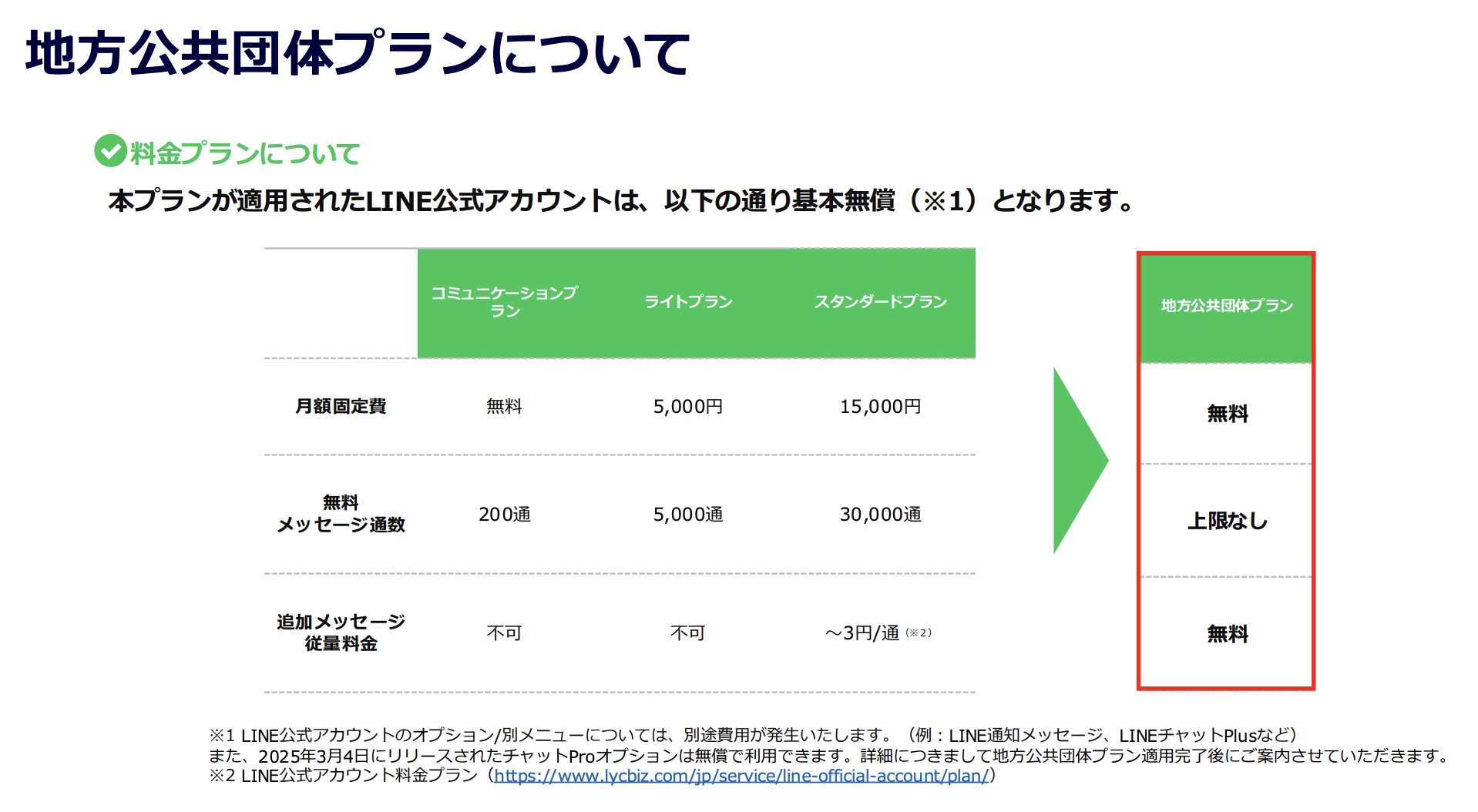

なお、自治体なら条件を満たせば「地方公共団体プラン」が利用できます。基本機能を無料で利用でき、配信数の上限がないのが特徴です。

申し込みの際は、LINE公式アカウント地⽅公共団体プランの詳細をご確認ください。

自治体でLINEを使って地域活性化を成功させるコツ

LINE公式アカウントは、住民が日常的に使うツールだからこそ、活用しだいで地域の魅力発信やサービス案内を一気に効率化できます。

ここでは、自治体でLINEを使って地域活性化を成功させるコツをご紹介します。

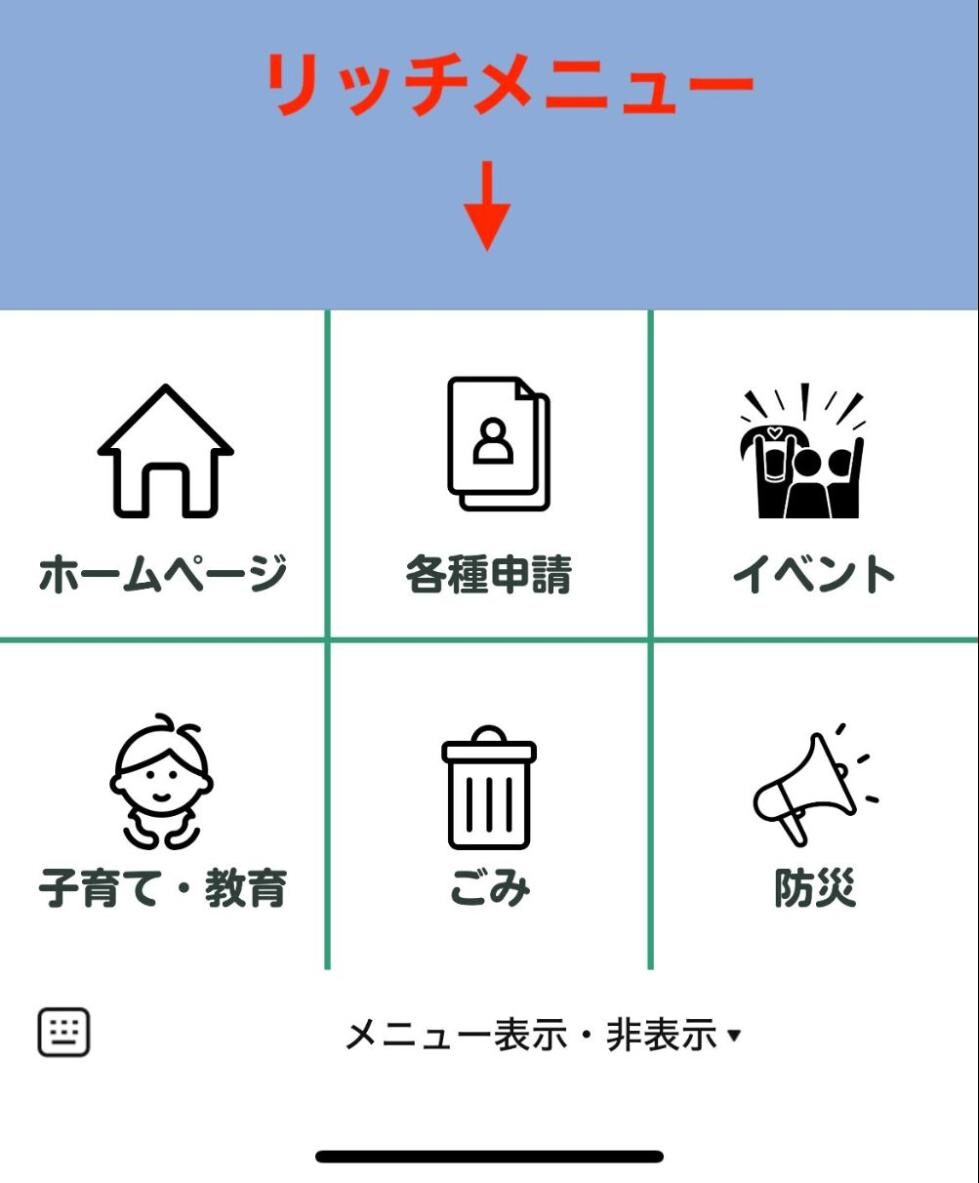

「リッチメニュー」で情報を整理してみやすくする

地域活性化を進めるうえで、住民が必要な情報に迷わずたどり着ける導線づくりは欠かせません。

「リッチメニュー」は、LINEのトーク画面下部に常時表示できるメニューです。住民がよく使う情報をわかりやすくまとめるのに最適です。

問い合わせ削減にも役立ち、広報担当者の負担も軽減できます。

なお、自治体のLINE公式アカウントでは、次のような項目を配置するケースが一般的です。

- 子育て、教育

- ごみ情報

- 防災情報

- 各種申請

- 観光、イベント

- 交通案内

- ホームページ、SNS

これらの項目を整理して配置しておくと、住民が必要な情報へスムーズにアクセスしやすくなります。

【リッチメニューの一例】

このように、整理されたデザインにすると、住民が必要な情報を選びやすくなります。地域の特色に合わせて、より役立つメニューになるように工夫しましょう。

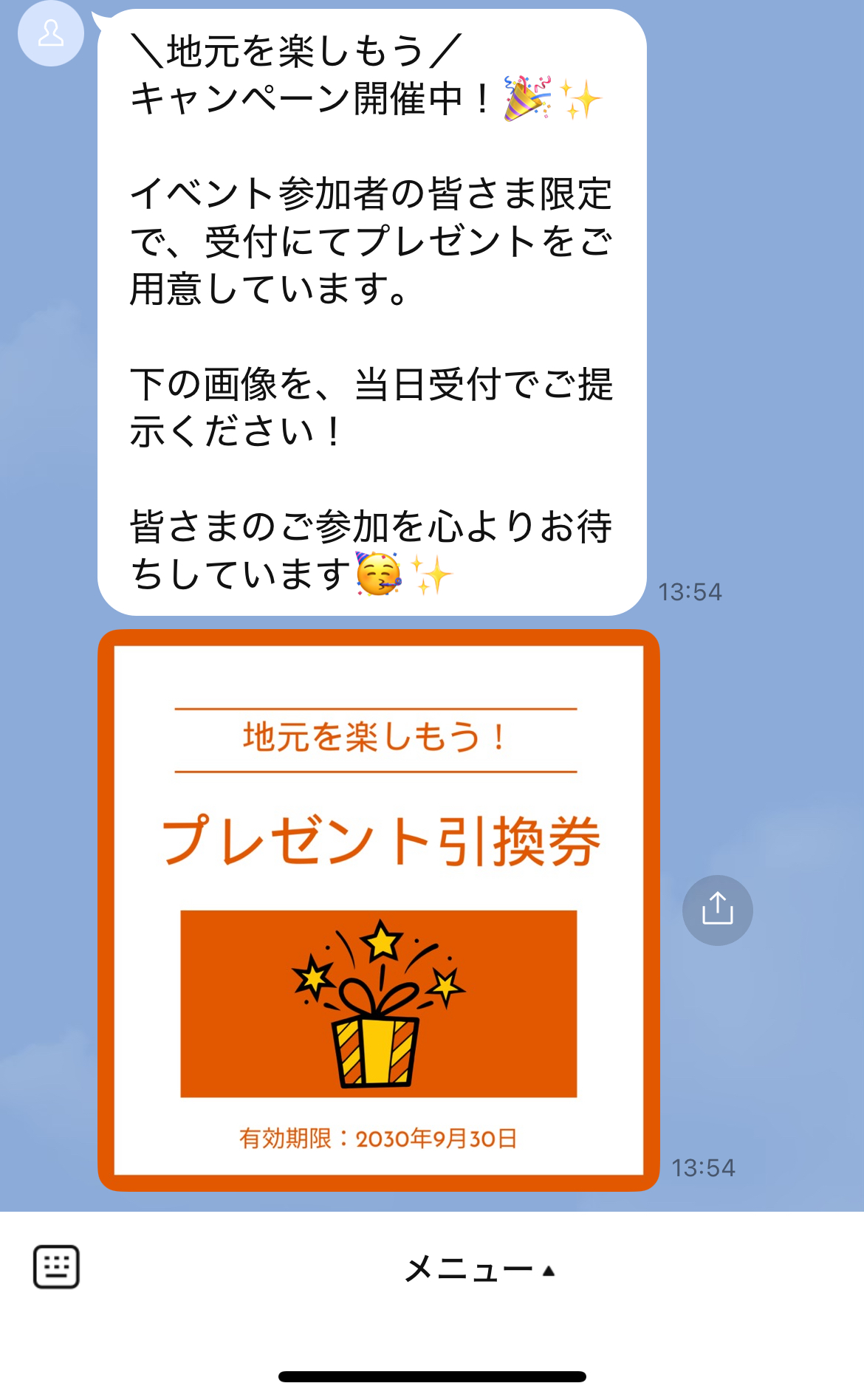

キャンペーンで地域の参加意識を盛り上げる

LINEは、住民が気軽に参加できるキャンペーンと相性の良いツールです。

たとえば、「地元で使えるクーポン・引換券」を配布すると、住民が地域の店舗を利用したりイベントに参加したりするきっかけになります。

地域共通ポイントを貯められるスタンプカードのような仕組みを導入すれば、「地域のお店ならどこでもポイントが貯まる」「一定ポイントで福引に挑戦できる」といった楽しみも生み出せます。

LINEはキャンペーンの告知にも有効で、以下のような使い方が可能です。

- 地域のイベント情報の配信

- 地域情報誌の配布

こうした取り組みを積み重ねていけば、住民が気軽に地域に関わるきっかけが増え、結果として地域活性化にもつながっていくでしょう。

他のSNSとの連携で地域とのつながりを深める

自治体がSNSを活用する際は、LINEだけで完結させるのではなく、他のSNSと組み合わせて情報発信の導線をつくるとより効果的です。

LINE以外のSNSで地域の魅力を広く届け、興味を持った人をLINEへ誘導することで、住民とのつながりがより深まります。

InstagramやXは新しいユーザーに発見されやすく、観光情報や季節の話題の発信に向いています。プロフィール欄や投稿にLINEの友だち追加URLを設置しておくと、自然に友だち登録を増やせるでしょう。

一方で、LINEは情報が確実に届きやすいため、生活情報・防災・イベント案内など住民に必ず届けたい内容との相性が抜群です。

SNSごとの役割を分けて連携させることで、住民とのつながりをより強化できます。

LINE公式アカウントを活用した成功事例

LINE公式アカウントは、自治体の情報発信ツールとして定着し、多くの市区町村が生活情報の配信や地域活性化の施策に活用しています。

ここでは、実際に成果を上げている例をご紹介します。

成功事例①:福岡市(福岡県)

福岡市では、住民が必要な情報を受け取りやすい仕組みが高く評価され、2020年度グッドデザイン賞を受賞しました。

たとえば、「ゴミ」と送るだけで分別情報が届く自動応答機能や、受信内容を自分で選べる設定など、使いやすさに徹した設計が特徴です。

市民の支持も厚く、行政と住民をつなぐコミュニケーションツールとして大きな成果を上げています。

成功事例②:焼津市(静岡県)

焼津市では、人口13万人台の市でありながら、友だち数を17万人超まで伸ばしました。

大きな成果につながった理由のひとつが、デジタルクーポンを活用した施策です。

観光客が立ち寄る場所で利用できるクーポンを配信すると、市外からの友だち登録が増加。その後もクーポン施策を行うたびに友だちが増加し、地域との接点拡大に成功しています。

さらに、受信設定を住民自身が選べる仕組みを導入し、必要な情報だけを受け取れるよう配慮されています。

成功事例③:伊豆市ふるさと納税

「伊豆市ふるさと納税」は、返礼品のまとめページや、ふるさとチョイス・さとふる・楽天ふるさと納税など主要サイトへのリンクをリッチメニューに配置しています。

必要な情報が一画面にまとまっているため、利用者は迷わず寄付ページへアクセスでき、寄付までの導線がスムーズです。

こうしたシンプルで直感的なデザインは、寄付機会の取りこぼし防止にもつながっています。

まとめ|自治体のSNS運用で地域を活性化する

今回は、自治体でのSNS運用の成功事例や、効果的に活用するためのコツをご紹介しました。

SNSは、住民に必要な情報をタイムリーに届けられる便利な手段です。

なかでも利用率の高いLINEは、生活情報や行政手続きの周知にも向いており、住民とのコミュニケーションを深めやすいのが魅力です。

ほかのSNSと組み合わせることで、より多くの人に地域の魅力を届けることもできます。

ぜひ自治体の特徴に合わせて、SNS運用を取り入れてみてください。

-1.jpeg)