学習アプリの市場が拡大する中、教育コンテンツの配信は個人や企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。

しかし実際に運用してみると…

- 忙しくて、個別フォローが追いついていない…

- 講座の途中で、やめてしまう受講者が多い…

このような悩みを抱える方も少なくありません。

そこで今回は、LINE公式アカウントの拡張ツールである「Lステップ×Lキャスト」を活用し、多くの課題が解決できる次世代型学習アプリを作る方法について解説します。

- Lステップ×Lキャストで学習アプリを作る方法

- オートウェビナー(自動録画配信)の活用方法

- Lステップ×Lキャストの学習体験モデルの例

新たな価値観が生み出せる学習アプリを作りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

なぜ、LINEを学習アプリにするのか?

スマホやSNSの利用が習慣化し、スキマ時間に手軽に情報を得られるようになった今、学習スタイルも「わざわざ学ぶ」から「日常で自然に学ぶ」へと変化しています。そんな中で、コンテンツの提供に活用できるのがLINEです。

学習アプリとしてLINEを使うべき理由は、以下の通りです。

- 利用者数9,600万人の日本最大のSNSだから

- 開封率が高いため案内が届きやすい

- フォローや問い合わせを一元化できる

- 安全性の高い閲覧制限をかけられる

- パーソナルな学習体験を提供できる

- 独自アプリを開発するよりも早く運用を開始できる

- 購入率が向上する

- スケールアップができる

ここでは、くわしい内容を解説していきます。

利用者数9,600万人の日本最大のSNSだから

LINEを学習アプリとして活用すべき理由は、なんといってもその圧倒的な利用者数です。日本国内だけで約9,600万人にものぼり、ほとんどの人が日常的にLINEを使っています。そのため、新しくアプリをインストールする必要がなく、すぐに学習を始められるのが大きな魅力。

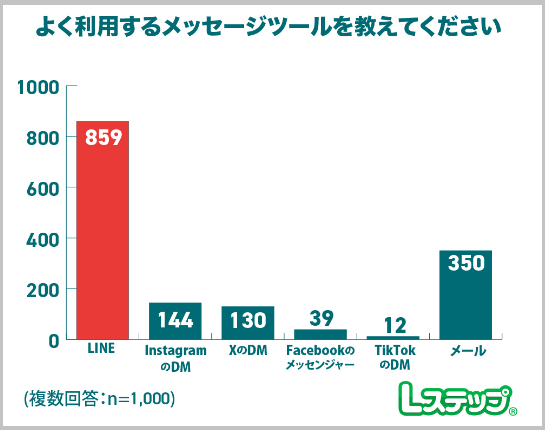

さらに、弊社の調査でも「よく利用するメッセージツール」として、LINEという回答が圧倒的な1位で、2位のメールと比べても、利用率に倍以上の差があります。

また、LINEなら使い慣れているため操作も簡単で、通知でリマインドしたり、メッセージでやりとりしたりと、学習のフォローもスムーズです。質問対応もしやすいので、受講者の「続けやすさ」や「満足感」にもしっかりつながっていきます。

開封率が高いため案内が届きやすい

専用の学習アプリは、受講者のモチベーションが下がったときに、開いてもらえなくなるリスクがあります。メールで通知が届いていても見逃されやすく、いつの間にかアプリから遠ざかることも珍しくありません。

そうすると、せっかくのフィードバックやリマインドも届かずに、学習の継続にも影響が出てしまいます。

だからこそ、日常的に使っているLINEでコミュニケーションを取るのが効果的です。LINEは開封率がとても高く、弊社の調査では、8割以上の人が「ほぼすべて」または「8割程度」メッセージや投稿をチェックしているという結果が出ています。

講座の通知や課題のフィードバックも、しっかり届いて読まれる可能性が高いため、継続的な学びにつながりやすくなります。

フォローや問い合わせを一元化できる

LINEで学習を提供するなら、ビジネス向けの「LINE公式アカウント」を活用すると便利です。情報の配信や受講者とのやりとりをLINE上で一元管理できるため、学習のフォローから質問対応まで、スムーズに行えます。

わからない問題や操作が出てきたとき、手軽に質問しやすいのは受講者にとって心強い環境です。

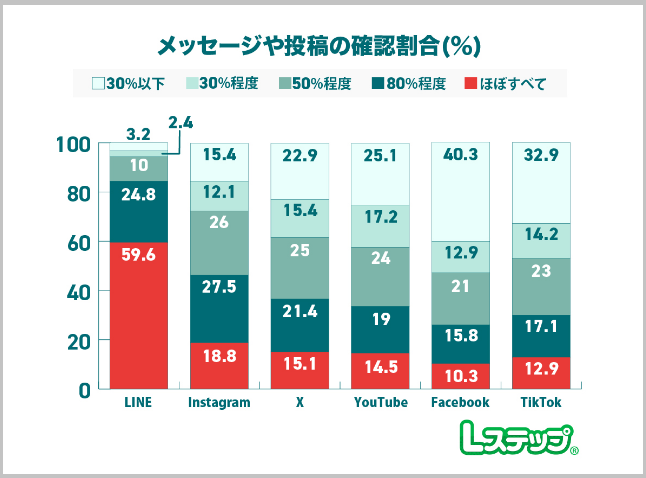

たとえば、LINEなら以下のような学習に対する質問も、チャットですぐに対応できます。

- 課題についてちょっと聞きたい

- 視聴URLが見つからない…

- 次の講義はいつ?

専用アプリやメールなど、複数のツールを使い分ける必要がないため、問い合わせに関するストレスが減るでしょう。

連絡がスムーズに取れれば、受講者に安心感を与え、満足度もアップします。学びやすさ・続けやすさを高めるうえでも、LINEで窓口を一本化するのは有効な方法です。

安全性の高い閲覧制限をかけられる

LINEは、一人一アカウントでの利用が基本です。そのため、誰が見ているかを把握しやすい環境が作れ、パスワードを発行する必要がありません。

さらに、LINE公式アカウントでユーザーをラベリングできる「チャットタグ」を使えば、友だちを「初心者コース」「応用コース」などにわけて、学習コンテンツを届けられます。

たとえば、「初心者コース」のタグを付けた人にだけ、「基礎講座の動画を一斉に配信する」といった柔軟な設定もできます。

一方で、専用の学習アプリで、ひとつのアカウントを複数人で共有している場合は、不正アクセスやパスワードの漏れなど、セキュリティが甘くなりがちです。

そんなときにもLINE公式アカウントで個人のLINEアカウントを管理すれば、一人ひとりの学習状況の把握が可能になり、安心・安全な環境を提供できます。

パーソナルな学習体験を提供できる

LINE公式アカウントを学習アプリとして活用する最大の強みは、受講者に合わせた学習体験を届けられる点にあります。

「今どこでつまずいているか?」「どこまで進んだか?」など、一人ひとりに合わせてサポートできるので、ただの講座提供にとどまらず、より価値のある学びにつなげられます。

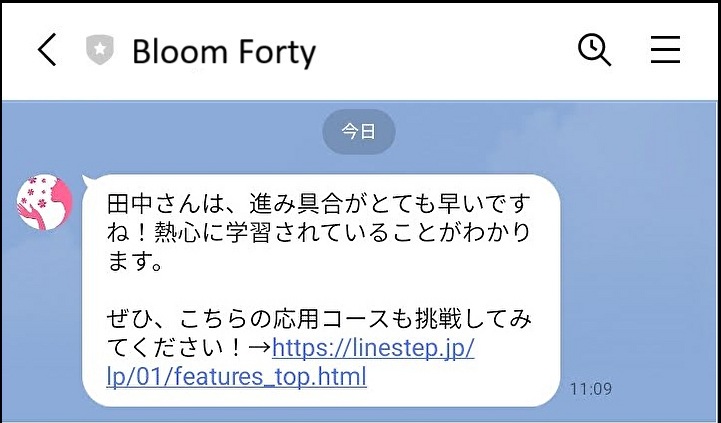

たとえば、以下のように個別フォローすれば、受講者に寄り添った対応が可能です。

- 難しく感じた課題には、理解できるまでていねいにフィードバックする

- 興味や理解度に合わせて、その人にぴったりの講座を紹介する

このように、学習内容をカスタマイズして届けることで、「次に何をすればいいか」が明確になり、受講者の意欲も高まりやすくなります。自分のペースで進められることで成功体験が生まれ、前向きな気持ちで学びを続ける土台が育まれます。

独自アプリを開発するよりも早く運用を開始できる

オリジナルの学習アプリを一から作るとなると、設計からリリースまでにかなりの時間と費用がかかります。しかも、リリースして終わりではなく、その後もバグの修正や機能追加など、継続的なメンテナンスが必要です。

動画を再生する機能や、ログイン用の認証システムをゼロから作るだけでも、何カ月もかかることは珍しくありません。その点、LINE公式アカウントなら、普段の利用環境をそのまま活用できます。

また、リッチメニューで講座ページに誘導したり、個別チャットで課題を案内したりと、学習アプリの運営に必要な機能がそろっているのもよい点です。そのため、独自アプリを開発するよりも、短期間で運用の準備が整います。

「できるだけ早く始めたい」「手軽に学習アプリを運用したい」という方にとって、LINEはとても現実的で使いやすい選択肢です。

購入率が向上する

LINE公式アカウントを使えば、自然な形で商品やサービスを紹介できるので、購入への流れにつなげやすくなります。

たとえば、以下のような工夫をすれば、購入を迷っているユーザーの背中をそっと押せるでしょう。

- 一定の学習ステップをクリアした受講者に、自動で割引クーポンを配信する

- メッセージのタップやチャットタグにあわせて、ぴったりのオファーを届ける

- 興味を示したコンテンツの詳細を、ベストなタイミングで案内する

語学の学習アプリの場合、受講者の状況や必要性に合った課題を提供するのも一つの手です。

LINEは日ごろから使い慣れている人が多いので、学習と商品の紹介をムリなくつなげられるのが大きな魅力。学習の流れの中で自然に商品のよさが伝わることで、受講者の納得感や信頼感が高まり、「これなら買ってみようかな」と購入アクションにつながりやすくなります。

スケールアップができる

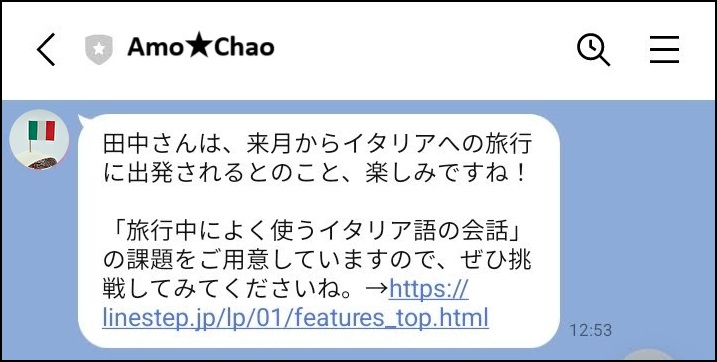

学習アプリを大きく育てていくためには、運営スタッフの人数が少なくても、たくさんの受講者に対応できる体制があると安心です。

そんなときにも役立つのが、LINE公式アカウントです。

具体的には、次のような工夫で運営の手間をグッと減らせます。

- 講座開始の1週間前に、「講座の進め方ガイド」を友だち全員に自動で送信

- よくある質問には、自動応答メッセージで即レス対応

このように、LINE公式アカウントの配信機能や自動応答メッセージを活用すれば、少人数の運営でもムリなく回せるようになります。効率よくサポート体制を整えられるので、安心して受講者を増やしていけるのも魅力です。

学習アプリ|運用者が抱える課題は?

学習アプリは強力なセールスモデルですが、次のような課題も少なくありません。

- パスワードが使いまわされている

- 作成した動画コンテンツの視聴率が低い

- 受講者のモチベーションが低い

- 受講者によって学習の進み具合に差がある

- 受講者への対応が追いつかない

- リアルタイム講座に労力・工数がかかる

ここでは、課題の詳細に加えて、対策・解決方法についても解説します。学習アプリの運用でよくある悩みは、LINE公式アカウントの拡張ツール・「Lステップ」を使うことで解決できます。

パスワードが使いまわされている

パスワードの使い回しは、学習アプリのセキュリティリスクとして見逃せません。とくに1つのアカウントを複数人で共有している場合、管理があいまいになり、不正利用につながるケースもあります。

たとえば「1人が購入した講座を、友人や社内で回し見する」といったことも起こり得るでしょう。これでは、正しく受講料を払ってくれた人が損をするばかりか、本来得られるはずだった売上のチャンスも失ってしまいかねません。

そこで役立つのが、Lステップの新機能で、オートウェビナー(自動録画配信)が可能になる「Lキャスト」です。「視聴条件設定」を使って学習コンテンツを配信すれば、アクセスできる受講者を限定し、閲覧制限をかけられます。

【視聴条件に当てはまらない人】

さらに、LINEログインで認証を行うので、不正共有が起こりにくく、セキュリティの高い学習環境を整えられます。

作成した動画コンテンツの視聴率が低い

時間をかけてクオリティの高い動画を用意しても、見てもらえなければ意味がありません。

とくに、独自アプリやメルマガからの通知は開封されないことも多く、せっかくの動画が埋もれてしまいがちです。

しかし、LINEなら多くの人が日常的に使っているので、通知にも気づいてもらいやすくなり、開封率も上がります。

また、「動画を配信したのに視聴率がイマイチ…」という悩みにも、Lキャストの活用がおすすめです。「擬似LIVE機能」を使って録画ウェビナーを自動配信すれば、学習ペースに合わせた視聴が可能となり、受講者の集中力や関心を維持しやすくなるでしょう。

受講者のモチベーションが低い

受講者の「やる気を保つこと」は、学習アプリ運用で直面しやすい課題です。教材が良くても、気持ちが続かなければ成果にはつながりません。

最初は順調に進んでいても、「思ったより難しい」「課題が多すぎる」と感じ、途中で離脱してしまう場合もあります。その不安を和らげるには、「ちゃんと進んでいる」という実感や、「次は何だろう?」という期待感が大切です。

質問対応やちょっとした達成を一緒に喜ぶなど、双方向の関わりがやる気を後押しします。

実際に、学習の中に「リアルタイム感」や「臨場感」を取り入れることで、受講者の集中力や興味が高まり、やる気の維持につながるケースも少なくありません。

ここでもLキャストを使えば、事前に録画した講義動画を指定した日に自動で提供でき、受講者の学習意欲の向上をサポートしやすくなります。

受講者によって学習の進み具合に差がある

学習の進み方は人それぞれで、同じ内容を一斉に届けても対応しきれないケースがあります。

たとえば、次のように学習状況がバラバラになることも珍しくありません。

- 受講者A:1日5講義をクリア

- 受講者B:最初の課題でストップ

- 受講者C:3講義目まで進んだ後、1週間ログインなし

なかでも、受講者Cのように「少し進んだあとで止まるケース」は離脱のリスクが高く、早めのフォローが重要です。

受講者離れを防ぐには、Lステップの活用がおすすめです。友だちの行動を見える化できる「ファネル分析」により、受講者の学習状況を細かく管理することが可能です。

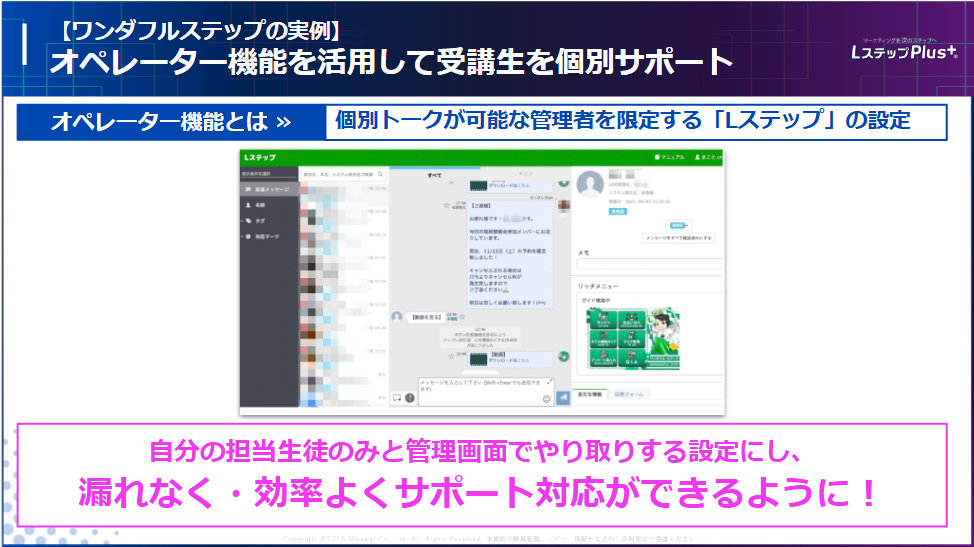

さらに、Lステップの「オペレーター機能」を使えば、講師やスタッフがそれぞれの担当受講者を管理画面でチェックできます。

受講者ごとの質問内容を把握しながらフォローすることで、学びを続けてもらいやすくなります。

受講者への対応が追いつかない

受講者が増えると、一人ひとりに対応しきれず、質問や課題の管理が難しくなり、対応ミスや返信漏れが起こりやすくなります。

たとえば、

- 課題を提出したのに、返事がこないと連絡が来る

- フィードバックの内容がわかりづらいと指摘される

こうした対応の遅れやバラつきが続くと、運営への信頼の低下や受講者の離脱につながるおそれがあります。

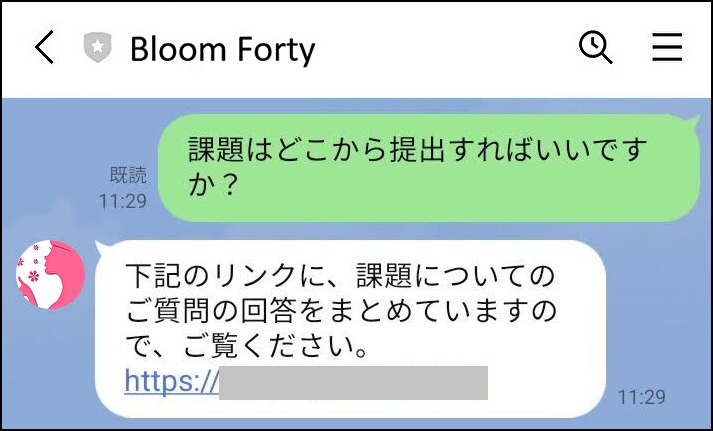

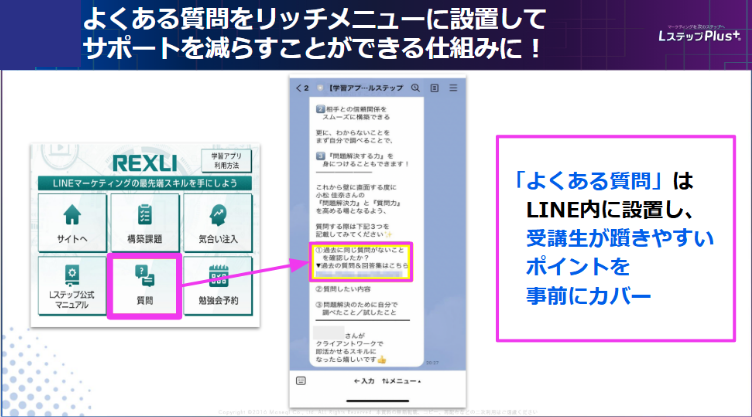

そこで便利なのが、Lステップの「自動応答機能」です。キーワードにより自動的に応答メッセージを配信する仕組みなので、よくある質問への返答を設定しておけば、対応の負担を減らせます。

「課題」というキーワードを設定し、自動で質問の回答リンクを送ることも可能です。受講者も、すぐに疑問が解決すれば、安心感を持てるでしょう。

自動応答に加え、個別トークも同時に利用できるので、信頼関係を崩すことなく、スムーズなサポートが実現できます。

リアルタイム講座に労力・工数がかかる

リアルタイム配信の講座を運営するには、思った以上に準備や対応に手間がかかります。

たとえば、

- スライドの切り替えや調整

- 参加者の接続状況のチェック

- チャット欄やコメントの確認

など、進行と同時に複数のタスクをこなす必要があり、講師やスタッフの負担も大きくなりがちです。

そのような状況にも役立つのが、Lキャストの「擬似LIVE機能」です。事前に録画した講義動画を、あたかもライブのように指定の時間に配信できるため、リアルタイム配信のような臨場感はそのままに、運営の手間を減らせます。

さらに、チャット欄の使い方や質問タイムのスケジュールをあらかじめ案内しておくと、対応の流れがスムーズになります。これにより、限られたスタッフでも質の高いサポート体制を維持できるのが強みです。

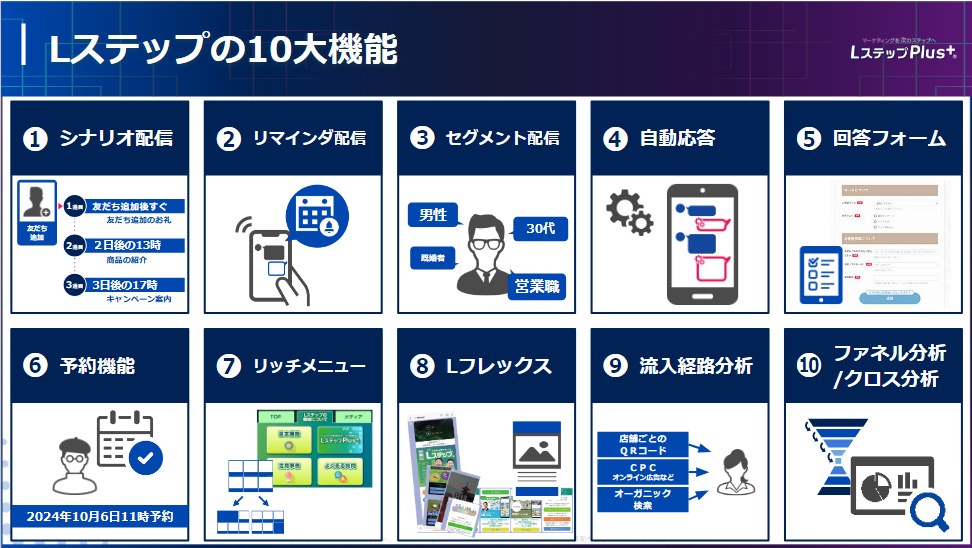

Lステップとは?10の基本機能

Lステップの特徴と10個の基本機能について解説します。

Lステップの特徴

Lステップとは、LINE公式アカウントの自動配信やユーザー管理などの機能を拡張できるMA(マーケティングオートメーション)ツールです。ユーザーの属性や行動に応じて配信内容を変えたり、自動でメッセージを届けたりできるため、より柔軟な運用が可能です。

たとえば、タグやアンケート結果をもとに送信先を絞れる「セグメント配信」を活用すれば、LINE公式アカウントを、よりパーソナライズしたビジネスツールへと進化させられます。

- 受講者の管理を簡単にして、業務の量を少しでも減らしたい…

- もう一歩、お客さんのニーズに踏み込んだ訴求ができたら…

こうした悩みにも対応できる仕組みをつくれるのが、Lステップの強みです。

Lステップの基本機能10個

Lステップの代表的な10個の基本機能の特徴は、以下のとおりです。

| ①シナリオ配信 | 設定したタイミングと順序で、メッセージを自動配信 |

| ②リマインダ配信 | 特定の日から逆算してメッセージを自動配信 |

| ③セグメント配信 | アンケート回答結果やアクションに応じて属性を設定し、配信先を絞って配信 |

| ④自動応答 | あらかじめ設定したキーワードをもとに反応する自動応答 |

| ⑤回答フォーム | アンケートや説明会の申し込みなどを作成できるフォームで、回答内容の保存・管理が可能 |

| ⑥予約機能 | ・日付と時間帯を選べる「カレンダー予約機能」 ・日付が決まったイベントを予約する「イベント予約機能」 |

| ⑦リッチメニュー | トーク画面に固定表示され、最大20個までタップ領域を自由に設定できるメニュー ※スタンダードプラン以上 |

| ⑧Lフレックス | 画像やテキストなどを自由な順序で設定でき、動画も挿入可能なテンプレート ※プロプラン以上 |

| ⑨流入経路分析 | SNS用や広告用に、複数の友だち追加URL(QRコード)を発行でき、どのサイトから流入したのか経路を特定する分析手法 ※プロプラン以上 |

| ⑩ファネル分析 | スタートから目標地点までのユーザーの行動を分解し、離脱が多いポイントを特定する分析手法 ※プロプラン以上 |

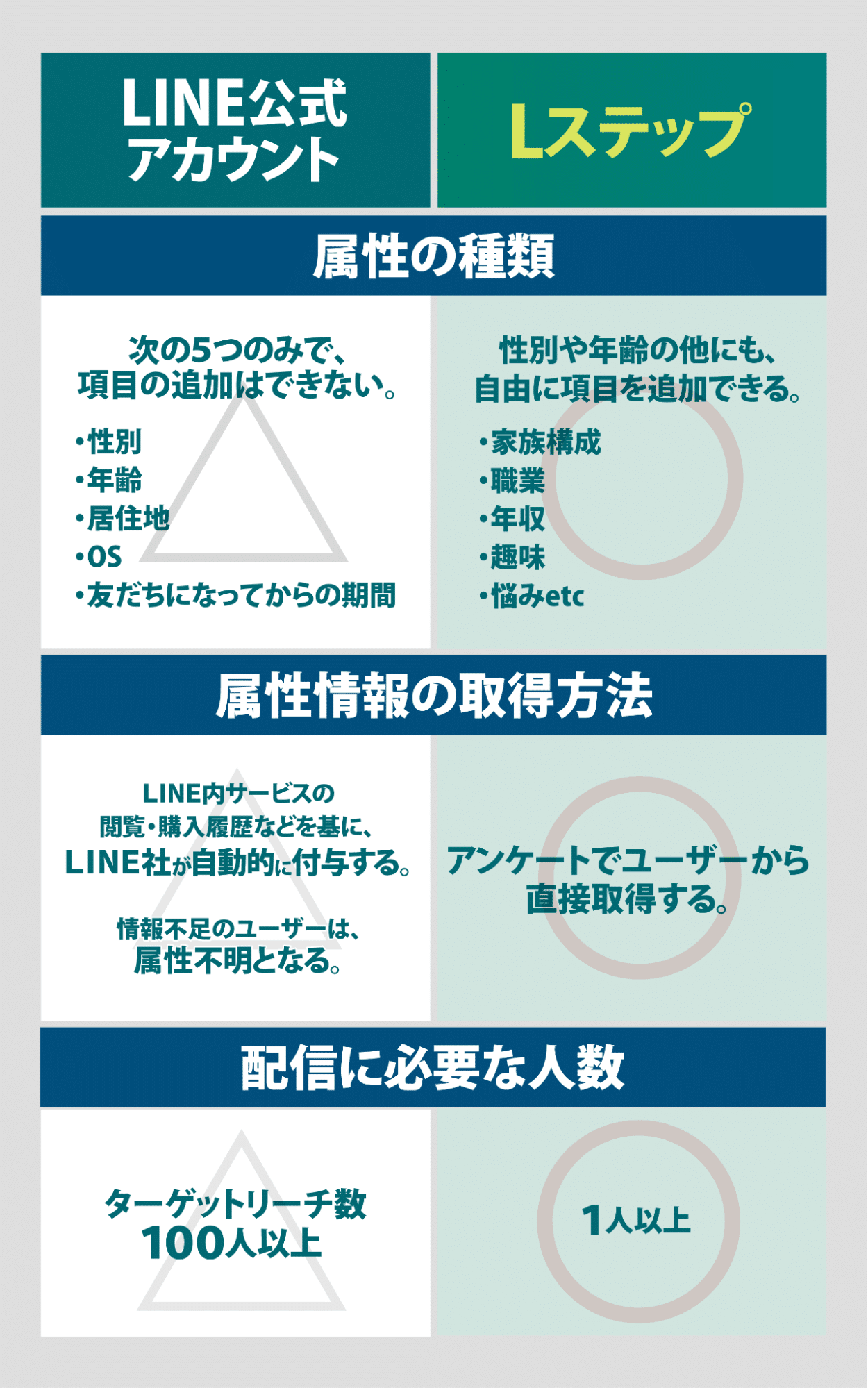

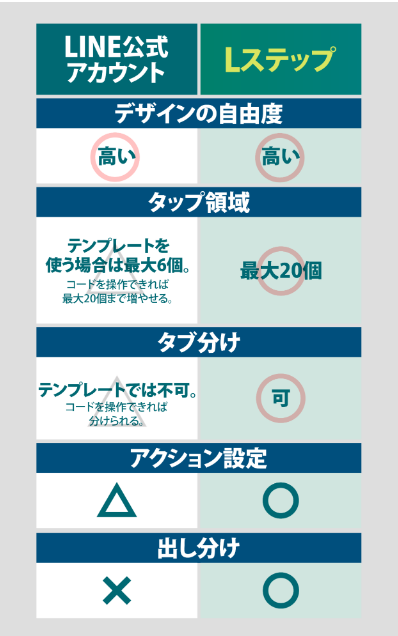

LINE公式アカウントとLステップには、各機能で多くの違いがあります。

セグメント配信(絞り込み配信)に関していえば、「ターゲットの属性」や「配信人数」において、次のような違いが特徴です。

LINE公式アカウントの属性は、推測してわけられたみなし属性ですが、Lステップではアンケートの回答から得た正確なデータをもとに配信ができます。

たとえば、アンケートで「基礎講座の受講に興味がある」と答えた人だけに、受講者のレビューをメッセージで送ることも可能です。こうした細かなセグメントにより、ユーザーごとに最適な情報を届けられます。

そのほかにも、Lステップ特有の強みとして、次のような点があります。

- 顧客情報の取得・活用を自動化できる

- 顧客の行動に応じたセグメント配信が行える

- 業種を問わずに予約機能が使える

- リッチメニューやテンプレートなどのデザイン性が高い

- 分析機能が充実している

これらのLステップの機能を使えば、顧客管理やマーケティングの自動化の流れをひとつのツールで完結でき、作業を減らしながら成果をぐんと高められます。

Lステップを使って学習アプリとして実現できること

Lステップを学習アプリに組み合わせることで、教育の現場や個別指導・オンライン講座の運営がグッとスマートになります。「こんなことまでできるの?」と思わず驚くような活用方法も!

主に、以下のようなことが実現可能です。

- リッチメニューを学習ポータル化できる

- ゲーム性のある学習コンテンツを作れる

- 入会日に関係なく講座を開始できる

- 学習状況に応じた講座を案内できる

- 学習状況をスコアリングで数値化できる

実際にどんな使い方ができるのか、詳しい内容を解説します。

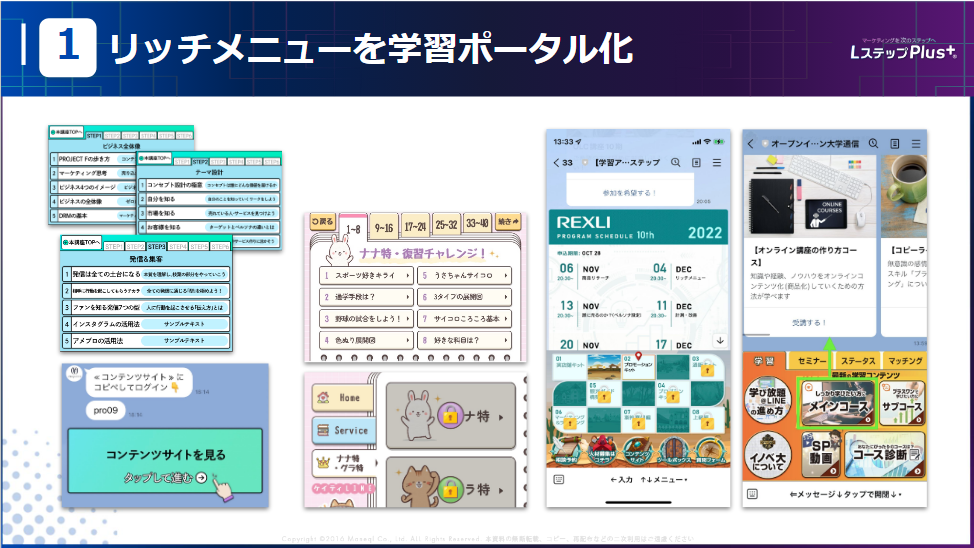

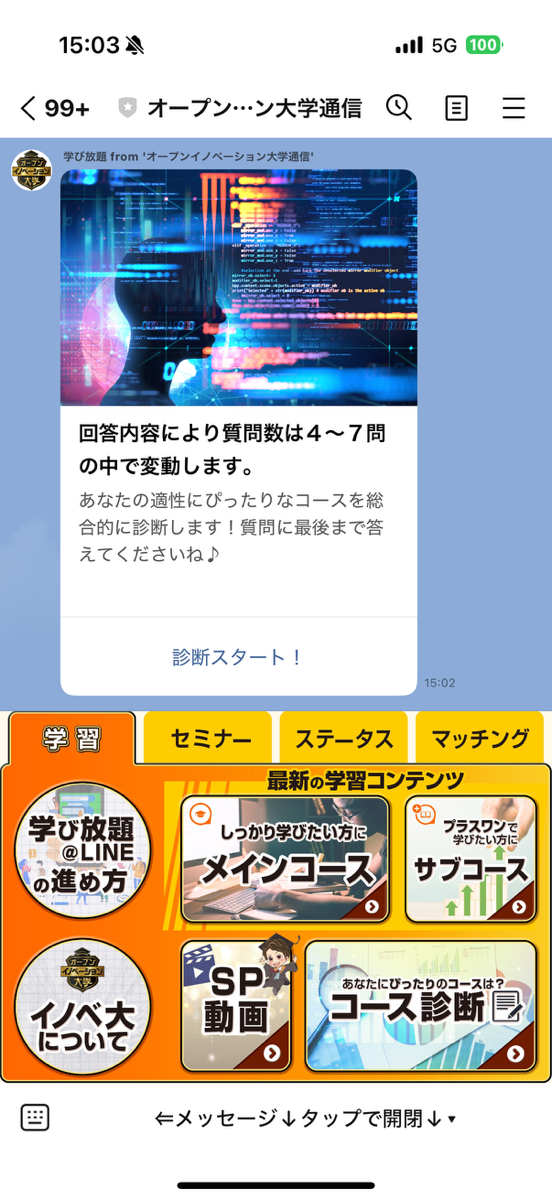

①リッチメニューを学習ポータル化できる

「リッチメニュー」を学習ポータルとして活用すると、受講者が迷わずに目的のコンテンツへアクセスしやすくなります。

例をあげると、以下のようなメニューを設定できます。

- メインコース

- サブコース

- 今日の課題

- コース診断

- よくある質問

よくある質問では、

- 学習の進め方がよくわからない

- 料金の支払い方法が知りたい

といった基本的な項目を用意しておくと、受講者が答えを見つけやすくなり、対応の手間も抑えられます。

また、Lステップのリッチメニューは、LINE公式アカウントよりもデザインの自由度が高いのが強みです。たとえば、LINE公式アカウントのタップ領域が6個なのに対し、Lステップは20個まで作れるため、多くの情報表示や導線設定ができます。

さらに、Lステップならではの要素として「タブ分け」が可能なので、受講者にとって、より見やすく、操作がしやすいリッチメニューが作れるのもメリットです。

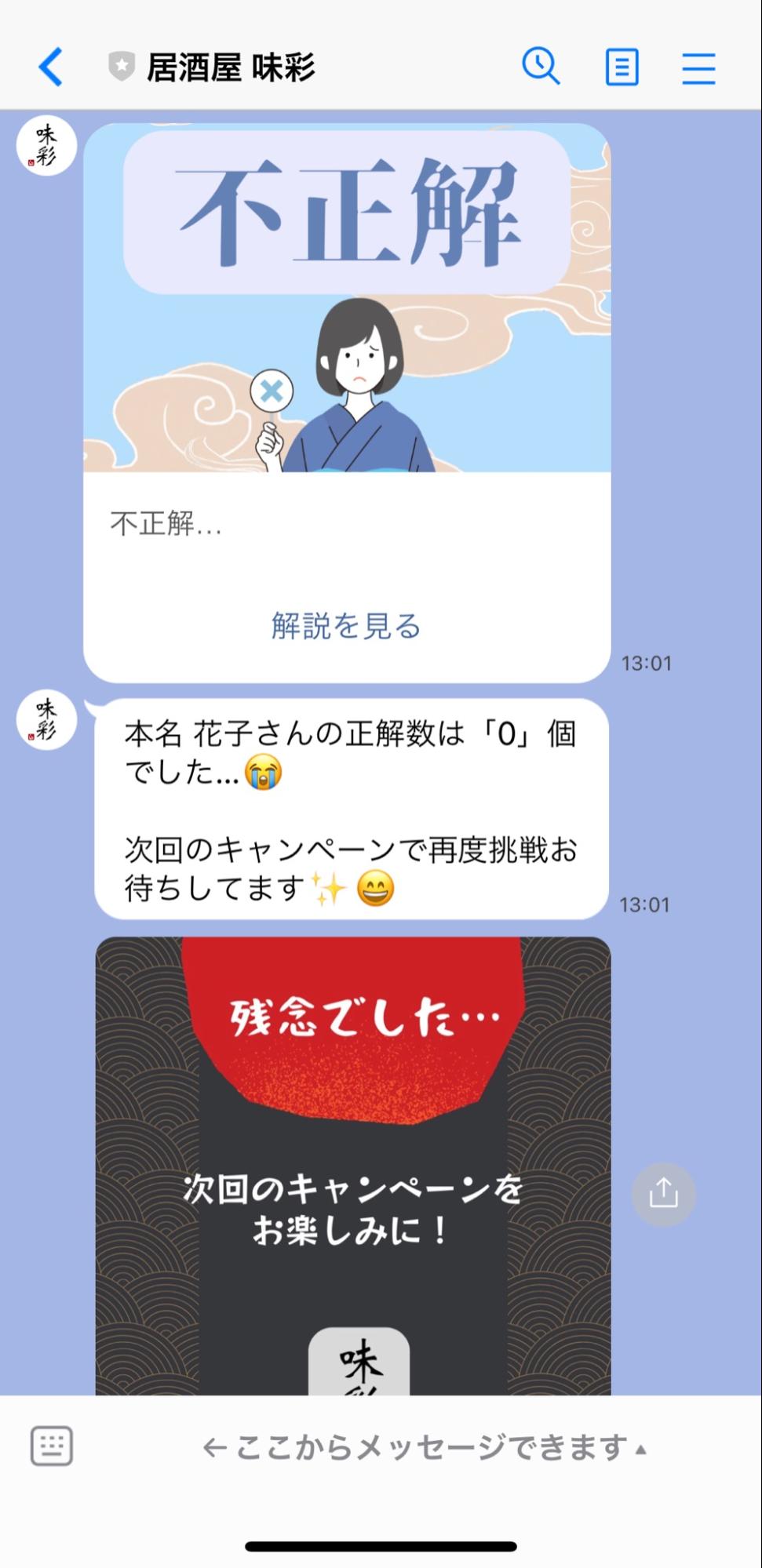

②ゲーム性のある学習コンテンツを作れる

Lステップを使えば、ゲーム感覚で楽しめる学習コンテンツも作れます。クイズやポイント制・ステージクリア型など、ちょっとしたエンタメ要素を取り入れるだけで、勉強が楽しくなるはず。

たとえば、クイズに正解するとポイントが貯まり、ランキングで友だちと競えると、「あとちょっと頑張ろう!」そんな気持ちになるでしょう。こうした工夫は、モチベーションの維持にも、学んだ内容を深く理解するのにも効果的です。

次のように、キャンペーンでクイズを出題し、正解した人にクーポンやプレゼントを配布するのも一つの手です。

このようなポイントを加算する仕組みの構築は、LINE公式アカウントだけではできません。Lステップの多様な機能を活用すれば、学びを「やらされるもの」から「やりたくなるもの」へと、自然にシフトできる仕組みが作れます。

③入会日に関係なく講座を開始できる

「いつから始めても、ちゃんと順番に学べる」そんな仕組みを簡単に作れるのが、Lステップの魅力のひとつです。Lステップの「シナリオ配信(ステップ配信)」を使えば、入会日がバラバラでも、登録したその日から第1回目の講義がスタートできます。

具体的には、3月1日に入会した人も、3月5日に入会した人も、それぞれのタイミングで同じ講座内容を順序通りに学べます。

さらに、Lステップなら、受講者の課題の提出状況などをタグ付けし、メッセージの内容を変えることも可能です。

たとえば、

- 講義2が終了+課題も提出済み → 「フィードバックをお送りします」

- 講義2が終了+課題はまだ → 「課題について質問はありませんか?」

こうしたきめ細やかな対応ができるのは、Lステップならでは。入会日にとらわれない受講と行き届いたサポートにより満足度もアップし、自然と売上の伸びにもつながっていきます。

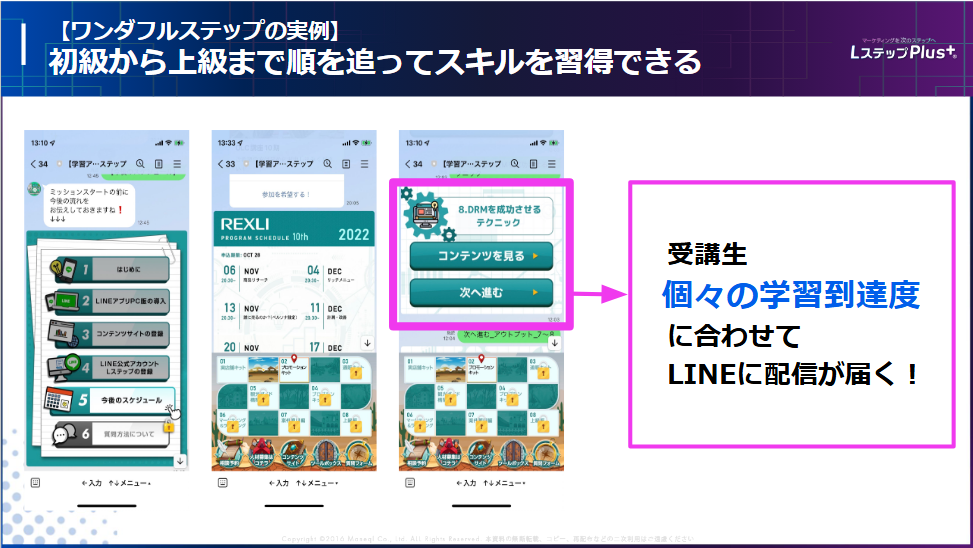

④学習状況に応じた講座を案内できる

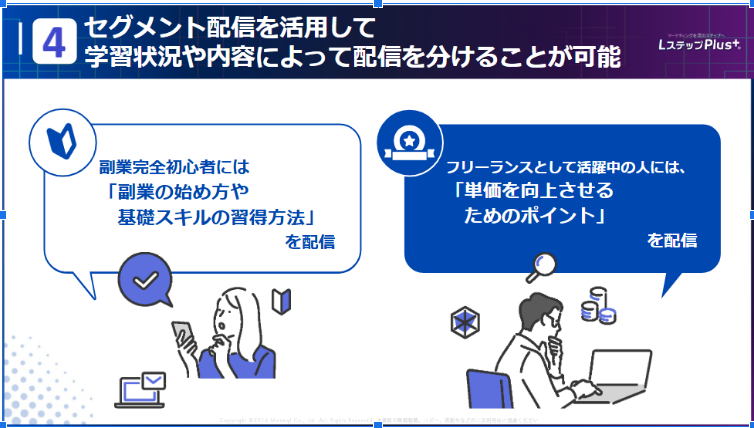

受講者に最適な講座を届けるには、その人の学習状況に合わせた“個別配信”が欠かせません。たとえば、初心者と経験者では、必要なサポートも知りたい内容も大きく異なります。

Lステップなら、「セグメント配信」を活用してアンケートの回答や行動履歴をもとに、配信を出し分けることが可能です。

- 副業初心者(無料講座) →「まずはリスクの少ない副業3選をご紹介」

- 副業初心者(有料講座) →「未経験からでも始められるオンライン副業講座へ!」

- 経験者(無料講座) →「次のステップに進むための副業戦略をご提案」

- 経験者(有料講座) →「収益を最大化!実践型フリーランス講座をご案内」

このように、一人ひとりのレベルや目的に合わせた案内をすることで、受講者の満足度が高まります。ただ一斉に配信するだけではなく、「受講者に合った学び」を届ける仕組みが作れるのが、Lステップの大きな強みです。

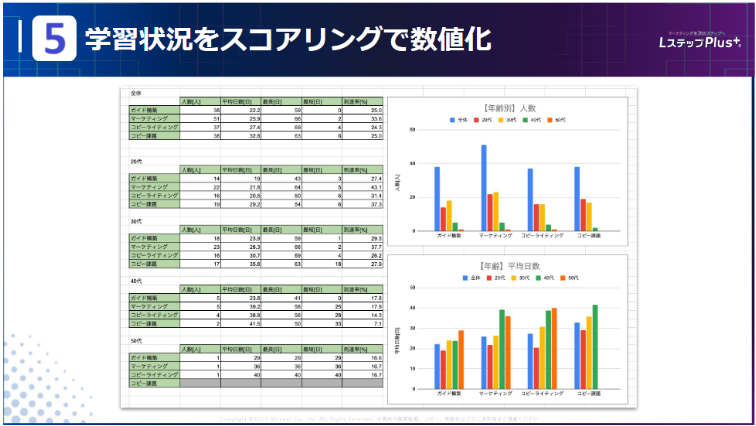

⑤学習状況をスコアリングで数値化できる

受講者の学習状況を把握したいときは、「スコアリング」の活用がおすすめです。Lステップなら、受講者の属性や行動などに点数を加算・減算して、学習の進み具合を数値で管理できます。

とくに「到達度」は、以下のように点数で管理することで、どのくらい学びが進んでいるかがひと目でわかります。

- 動画を視聴した人 → +10点

- 課題を提出した人 → +20点

- 修正・再提出した人 → +10点

- 課題を期限までに提出しなかった人→ -20点

このようにスコアを見える化すれば、「少し遅れているかも」といった気づきを得やすくなり、講師側もタイミングよくフォローできるはずです。

感覚ではなく、データに基づいたサポートが行えるのも、Lステップの強み。学習アプリの改善や運営の質の向上にもつながります。

Lキャストでさらに学習を効率化できる

Lステップでは、多くの工程を自動化し、受講者に合わせた情報配信が行えます。ただし、「動画をどう見せるか」「学びをどう継続させるか」といった点には、さらに一工夫が必要です。

そこで活躍するのが、Lステップと連携して使うLINE専用のオートウェビナーツール「Lキャスト」です。

Lキャストを取り入れることで、動画学習の配信・確認・フォローまでを一括で管理でき、学習の効率化に役立ちます。

その代表的な機能のひとつが「擬似LIVE機能」で、録画した講義を、あらかじめ設定した時間に自動で再生する仕組みです。24時間いつでもライブ感のある視聴体験が可能になるため、受講者の集中力もアップ。

また、「誰がどのくらい視聴したか」といった情報を記録し、リマインドの自動化も設定できます。このように、Lキャストの活用により、運営の負担を抑えつつ“続けやすい学び”の環境を整えられます。

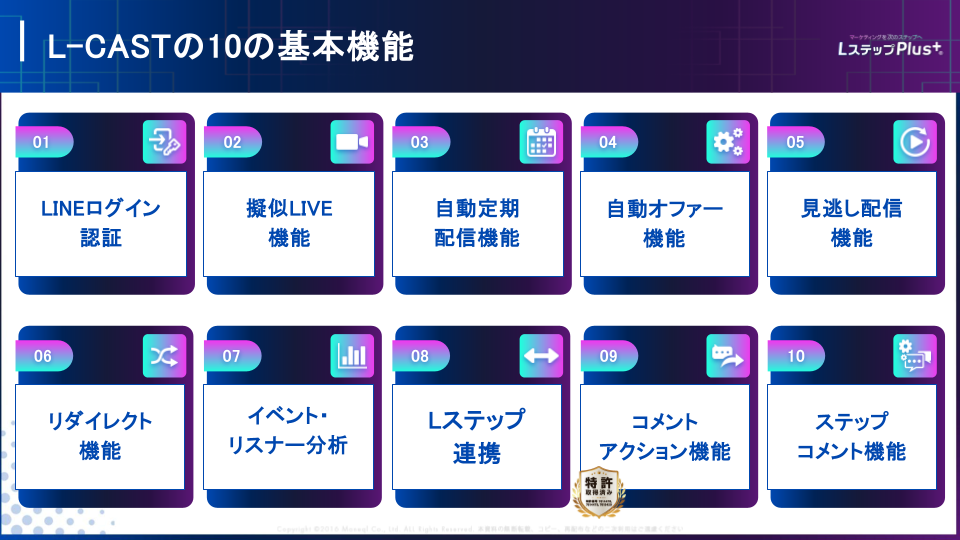

Lキャストとは?10の基本機能

| LINEログイン認証 | 個人のLINEと紐づく視聴制限が可能なログイン認証 |

| 擬似LIVE機能 | ライブ感のある録画ウェビナーを配信できる機能 |

| 自動定期配信機能 | 開催日数やイベントの種類を増やして即時・定期配信の設定ができる機能 |

| 自動オファー機能 | 時間に応じて画面内にオファーボタンを自動で表示できる機能 |

| 見逃し配信機能 | 録画を自動で再配信(リプレイ放送)できる機能 |

| リダイレクト機能 | 配信終了後に好きなページに転送できる機能 |

| イベント・

リスナー分析 |

イベントやアカウントごとの視聴分析ができる機能 |

| Lステップ連携 | Lキャストから収集したデータをLステップに自動連携させる機能 |

| コメントアクション機能 | ウェビナー中のチャットコメントにLINEで自動返信できる機能 |

| ステップコメント

機能 |

設定したコメントをLキャストのコメント欄に自動で投稿する機能 |

Lキャストとは、LINE上で動画を配信できるツールで、Lステップと連携して利用します。あらかじめ収録した動画を、決まった時間に自動再生できる「擬似LIVE機能」や、特定の条件を満たしたユーザーだけに動画を公開する「視聴条件設定」などの機能が備わっています。

- 動画コンテンツの視聴率を上げたい…

- 受講者が増えるたびにライブ配信をするのが大変…

このような悩みに対しても、「Lステップ×Lキャスト」を活用することで、効果的に解決できます。ワクワク感のある擬似LIVE体験の提供と自動化の仕組みにより、受講者の学習に対する「意欲」や「姿勢」を向上させ、運用者や講師のタスクを大きく減らせます。

以下に、Lキャストの代表的な基本機能の特徴を簡単に説明していますので、ぜひ参考にしてください。

Lキャストを使って学習アプリとして実現できること9つ

Lキャストを学習アプリに活用すれば、主に次のようなことが実現できます。

- 閲覧制限が設定できる

- 擬似LIVE機能で視聴率が向上する

- いつでも受講できる環境を作れる

- スマホとPCの両方から閲覧できる

- 自動で次の行動を促せる

- 課題テストやクイズが実施できる

- 生ライブ的なコミュニケーションがとれる

- ライブ配信後にURLを自動転送できる

- 学習の進捗状況・やる気を確認できる

ここでは、「動的ライブコマース」の仕組みに関する特許を取得したLキャストと、学習アプリで実現できることをわかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

①閲覧制限が設定できる

Lキャストの「視聴条件設定」と「LINEログイン」を組み合わせれば、「誰が・いつ・何を見られるか」を自在にコントロールすることが可能です。これにより、学習コンテンツにアクセスできる人を柔軟に絞り込めるようになります。

たとえば、以下の視聴条件を設定し、それを満たすユーザーだけに動画を届けられます。

- 初級講座を完了済みのユーザー

- 課題提出+修正対応まで終えた受講者

- 上級講座をクリア+特定商品に興味を持つユーザー

このように、一人ひとりの進捗や関心に合わせて動画を配信できるため、理解度に応じた段階的な学習設計にも最適です。

さらに、コンテンツの視聴管理はLINEアカウント単位で行えるので、動画の不正共有を防げます。視聴ごとに料金が発生するPPV(ペイ・パー・ビュー)方式にも、安心して対応できる仕組みです。

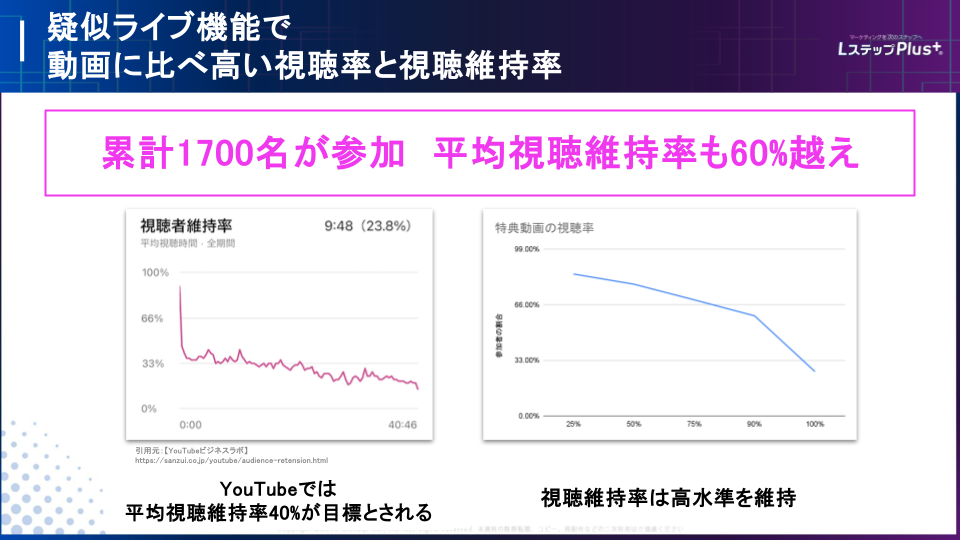

②擬似LIVE機能で視聴率が向上する

「動画コンテンツを配信しても、なんとなく流し見されてしまう…」という状況に、悩んでいませんか?

そんなときに役立つのが、あらかじめ収録した動画を指定した日時に自動再生できる、Lキャストの「擬似LIVE機能」です。これを活用すれば、あたかもライブ配信されているかのような空気感を生み出せるため、視聴者の集中力や参加意識の向上につながります。

実際に、YouTubeでは平均視聴率が40%ほどといわれるなか、Lキャストで実施された配信では、平均視聴率は60%超えという高い結果が出ています。

「この時間を逃したら参加できない」という時間限定の特別感や、「特典をゲットできるチャンスがあるから、今回は絶対に見たい」といった期待感が働くことで、視聴回数のアップにつながっていきます。

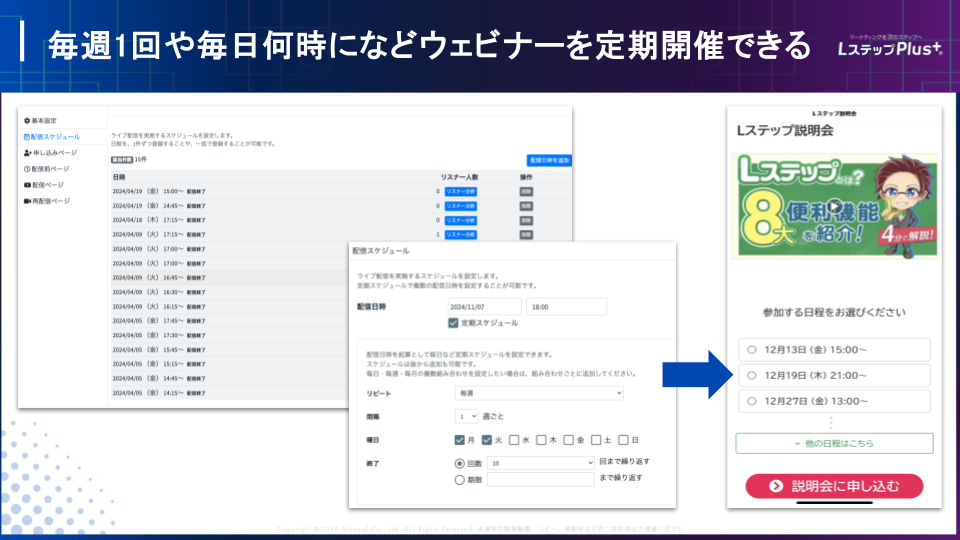

③いつでも受講できる環境を作れる

「いつでも受講できる環境を整えたい…」そんな希望を叶えてくれるのが、ウェビナーの種類や開催日数を増やせる「自動定期配信機能」です。あらかじめ収録しておいた動画の配信スケジュールを、24時間365日、自由に設定できるので、より多くのユーザーに学習コンテンツを届けられます。

たとえば、「毎週水曜日の20時」のようにスケジュールを設定すれば、オートウェビナー(自動録画配信)を定期的に開催でき、空いた時間で他の業務が行えます。

さらに、

- 「キャンペーンに応募した人」

- 「課題を復習したい人」

など、ターゲットを絞った配信によって、目的やニーズに合わせた運用がしやすいのも魅力です。

こうした機能を活用することで、講師の負担をやわらげながら、社会人や海外在住者など、さまざまなライフスタイルに合わせた学習の提供が実現します。

④スマホとPCの両方から閲覧できる

学びを続けてもらうには、どこからでもアクセスしやすい環境が大切です。Lキャストなら、スマホでもPCでも快適に視聴できるので、忙しい受講者にとっても無理なく続けられます。

実際の活用方法として、次のようにデバイスを使い分けることが可能です。

- 通勤中はスマホで視聴し、自宅ではPCで復習

- 講義動画はスマホで視聴し、資料はPCで確認

どちらの端末でもスムーズに再生できる設計になっているため、操作にストレスを感じることもありません。柔軟な環境で学べるからこそ、受講者の学習モチベーションもキープしやすいはずです。

さらに、擬似LIVE機能を活用すれば、「スマホで講義を視聴しながら、PCで資料を見てメモを取る」といった実践的な学習スタイルも実現できます。状況に応じて使い分けられる自由度の高い学びが、理解を深める後押しになります。

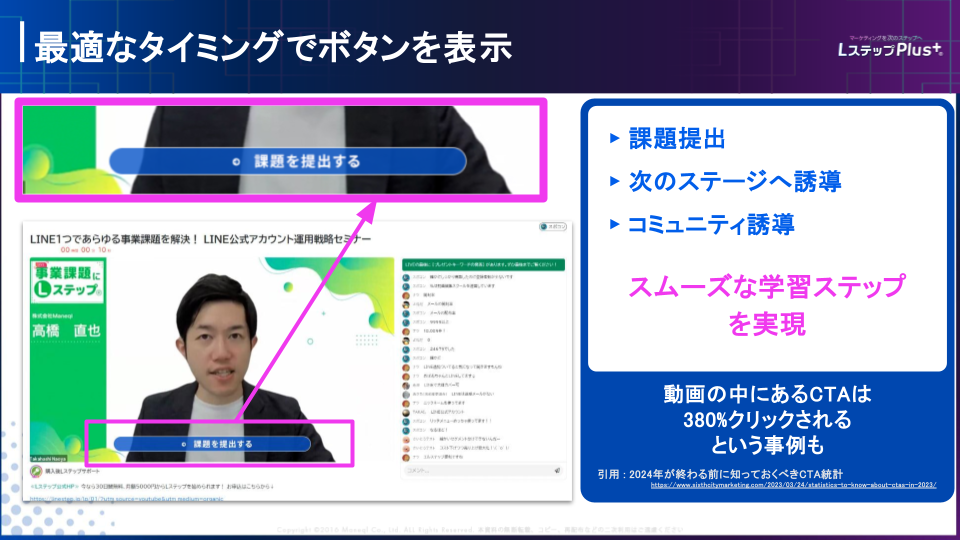

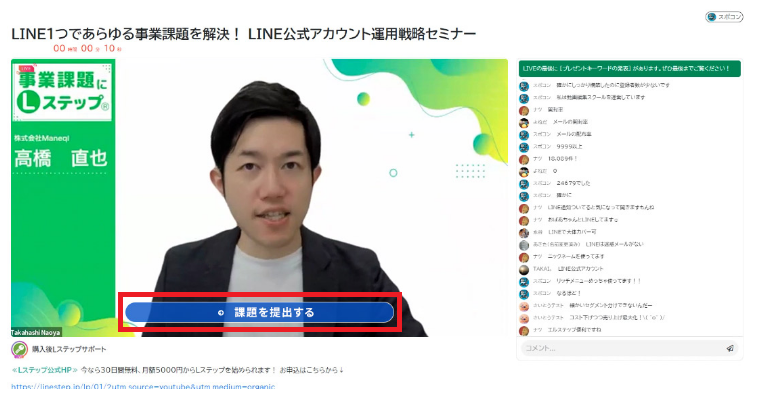

⑤自動で次の行動を促せる

学習体験を「見て終わり」にしないためには、その先のアクションへつなげる工夫が欠かせません。Lキャストの「自動オファー機能」を使えば、ウェビナーの途中や終了時など、ちょうどいいタイミングでオファーボタンを自動表示できます。

具体的には、次のようなオファーボタンを設置すると効果的で、動画の中にあるCTAは3.8倍多くクリックされるという事例もあります。

- 課題を提出する

- 次の講座を確認する

- サロンメンバーになる

自然な流れで、受講者に最適な内容のボタンを設置すれば、ステップアップもスムーズに促せます。ユーザーまかせにしない導線設計を引くことで、学びのモチベーションを維持しやすくなります。

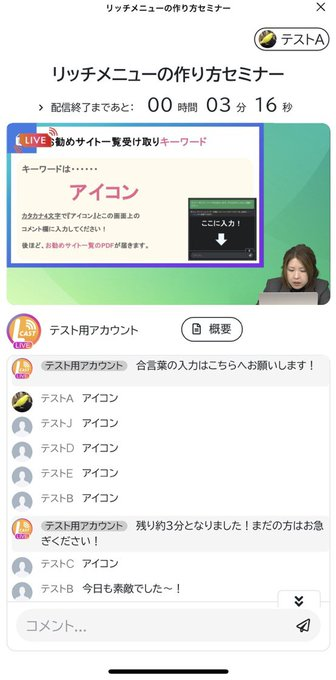

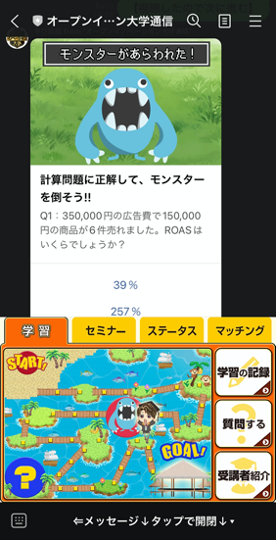

⑥課題テストやクイズが実施できる

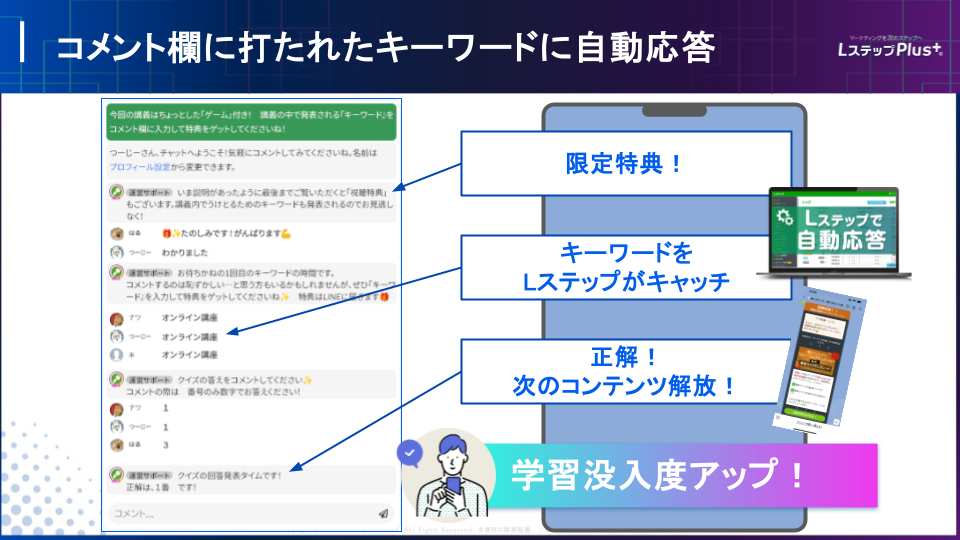

学びを深めるには、ただ聞くだけ・見るだけの「インプット」にとどまらず、自分で考えて答える「アウトプット」も大切です。Lキャストの「コメントアクション機能」を使えば、擬似LIVEの配信中にクイズや課題テストを出題し、学びの定着を後押しする仕組みが構築できます。

設定もシンプルで、コメント欄に入力されたキーワードに応じて自動で応答することが可能です。

たとえば、次のようにクイズ・課題テストのコメント欄のキーワードに対してアクションを設定できます。

- 全問正解 →次のステップへ案内

- 間違いあり→間違った箇所に合わせた復習コンテンツを案内

このように、コメントアクション機能を活用してやりとりをすれば、受講者は「次も頑張ろう!」という気持ちをキープしやすくなります。課題テストやクイズを取り入れて、理解度に合わせたカリキュラムを提案するのもおすすめです。

⑦生ライブ的なコミュニケーションがとれる

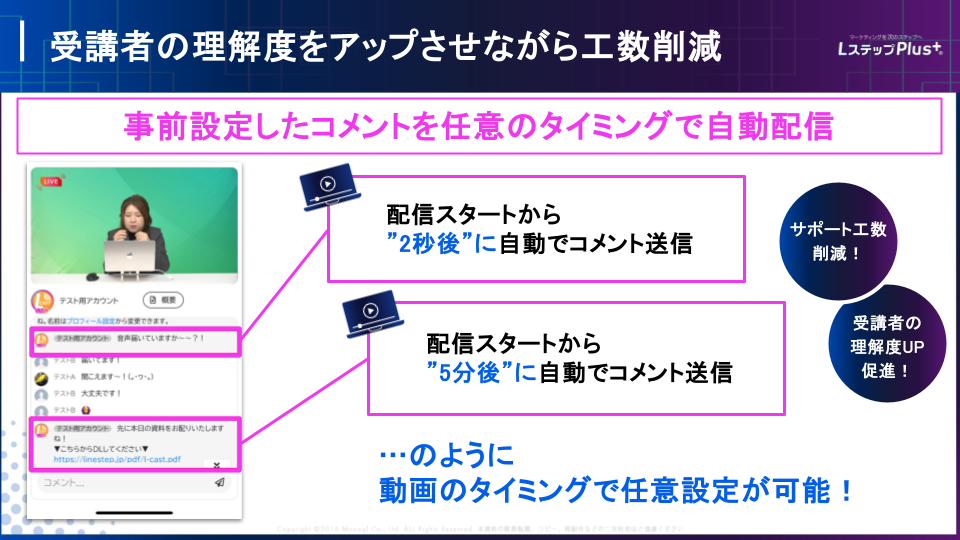

「まるでリアルタイムで会話してるみたい」そんな臨場感を体感できるのが、Lキャストの魅力です。とくに「ステップコメント機能」を使えば、動画の進行に合わせてコメントが自動で表示され、ライブ配信のような一体感を作りだせます。

実際の利用シーンでは、以下のようにコメントを事前にセットすることが可能です。

配信スタート2秒後:音声届いてますか~~⁉

配信スタート5分後:本日の資料をお配りしますね!DLはコチラからお願いします。

視聴者に話しかけるようなコメントが流れるだけでも、画面越しの距離が縮まります。

さらに、コメントアクション機能と組み合わせれば、

- この内容、どう思いましたか?

- ここまででわからなかったところは?

と質問したり意見を募ったりと、双方向のやりとりも可能になります。

Lキャストを活用することで、オートウェビナー(自動録画配信)でありながら一体感が生まれ、まるで“生配信している教室”のような感覚になるでしょう。

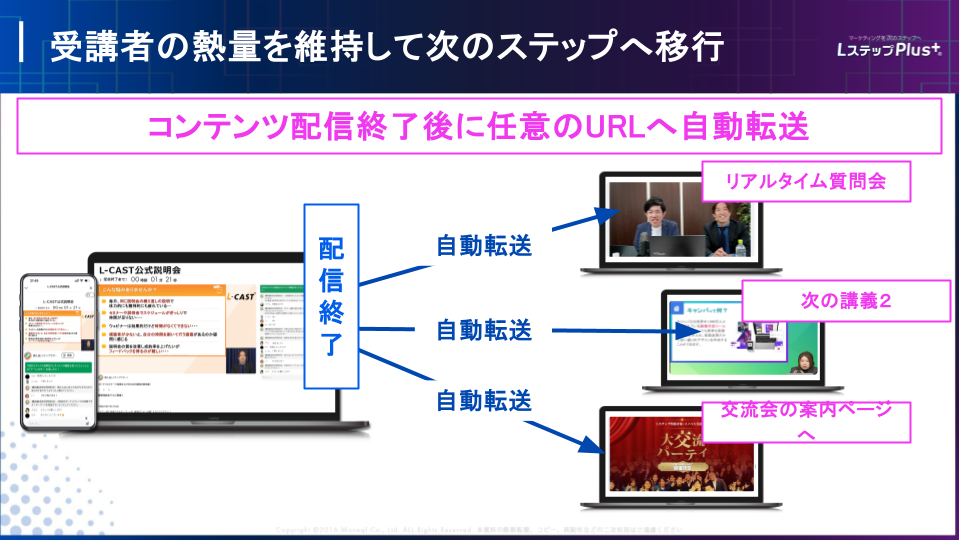

⑧ライブ配信後にURLを自動転送できる

ライブ配信の熱量をそのまま次のアクションにつなげたいとき、役立つのがLキャストの「リダイレクト機能」です。ウェビナーが終わったあと、視聴者を自動で好きなURLへ転送できます。

たとえば、基礎講座を録画で配信しておき、視聴後にZoomの交流会へ案内すれば、「学び」と「つながり」の両方を提供できて一石二鳥。講義は録画、質疑応答はスタッフによるライブ対応と役割をわけることで、運営側の負担も軽くなるでしょう。

リダイレクト機能を使えば、受講者の高まったモチベーションをスムーズに次のステップへと導けます。

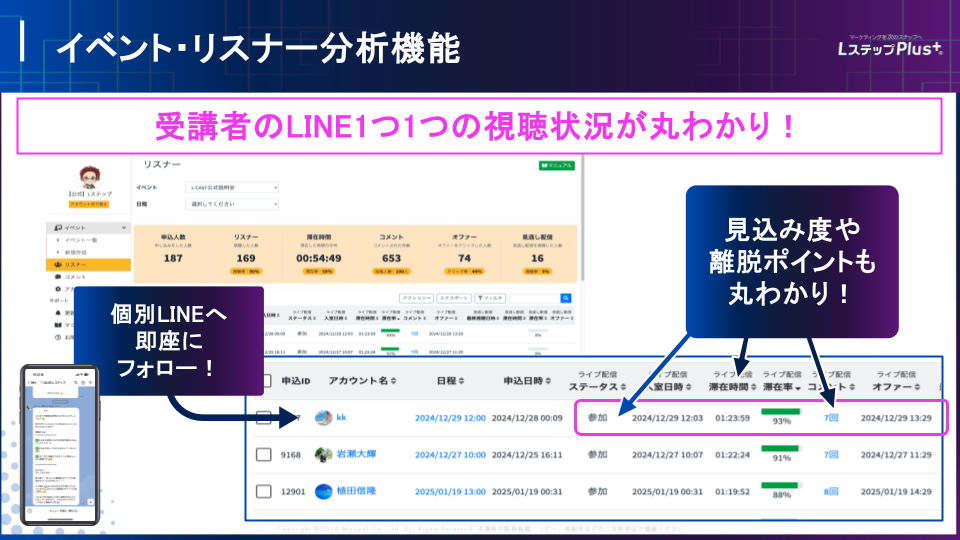

⑨学習の進捗状況・やる気を確認できる

「イベント・リスナー分析」を導入すると、受講者の進捗やモチベーションが明らかになり、サポートの質が向上します。

たとえば、全体の参加人数やコメント、オファークリックの状況を把握できるうえ、個々の視聴状況やアクションの見える化も可能です。

離脱ポイントを押さえれば、「ここで難易度を調整すべきか」といった具体的な改善策が見えてきます。

さらにLステップ連携と組み合わせて、受講者の行動をタグ付けしたり、スコアリングしたりすることもできます。

視聴率80%超の受講者には「模擬テスト」タグを付与し、LINEで案内を自動送信できる仕組みです。

イベント・リスナー分析をうまく活かせば、受講者の気持ちに寄り添ったサポートができ、学習体験の質も上がることは間違いありません。

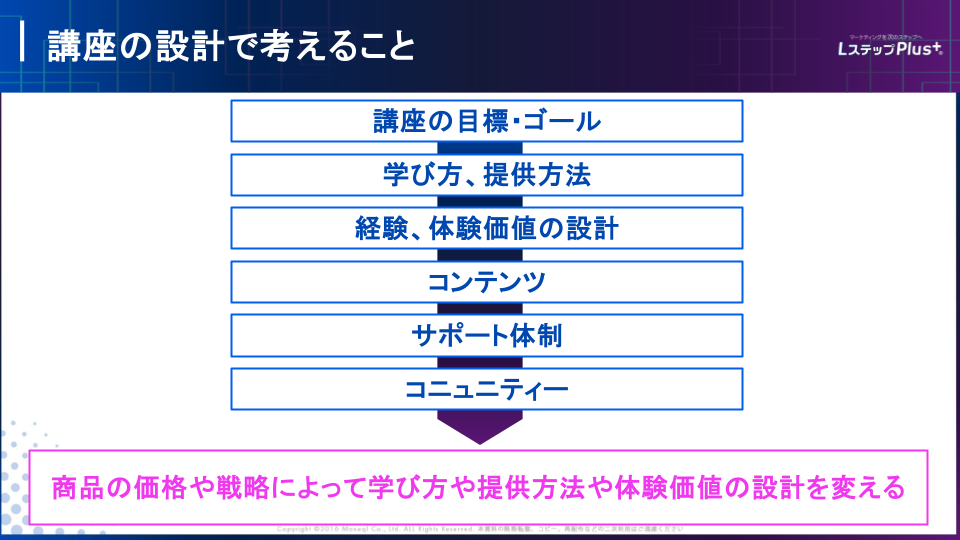

学習アプリの設計方法6ステップ

ここまでご紹介してきたように、「Lステップ×Lキャスト」を組み合わせれば、さまざまな課題を解決できます。個別サポートやオートウェビナー(自動録画配信)などを通して、価値の高い学習体験を届けられるのも大きな魅力です。

とはいえ、「何から手をつければいいの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここからは初心者の方でもすぐに実践できる「学習アプリの設計方法」を、6つのステップにわけてご紹介します。

①講座の目標を設定する

学習アプリを戦略的に設計するうえで欠かせないのが、KGI(最終的な成果指標)とKPI(進捗を測る中間指標)の設定です。講座の目標をきちんと定めることで、何を達成すべきかがはっきりし、カリキュラム設計にブレがなくなります。

設定事例は、以下を参考にしてください。

●KGI:3カ月後に、受講者の30%が副業案件を1件以上受注する状態を実現

●KPI:

- 2週目までに初級講座の80%以上を完了

- 4週目までにポートフォリオの初稿を提出

- 8週目までに模擬案件のフィードバックを受領

このように、受講者が達成すべきKGIを定めたうえで、そこに向かう具体的なKPIを設計すれば、講座全体の構成が明確になります。

運営側としても進捗管理がしやすくなり、Lステップを活用して「未達の受講者にだけフォロー配信を送る」といった自動化にもつなげやすくなります。

②講座の提供方法を決める

学習アプリを設計するうえで重要なのが、「どのような形式で講座を届けるか」です。提供方法によって、受講者の取り組みやすさや継続率に大きく影響します。

たとえば、オートウェビナー(自動録画配信)では、「この時間だけしか見られない」というライブ感を演出できます。これにより、視聴者の集中力や参加意識を引き出しやすく、モチベーションもアップ。

また、基礎は録画で、応用編はリアルタイム配信といったハイブリッドな講座を届けるのもよい方法です。受講者は自分のペースで基礎を固めたうえで、応用ではより実践的な学習体験が得られるでしょう。

Lキャストを活用すれば、集中的に受講したい人や夜間に学びたい人など、多様なニーズに応じて、より効果的な学習環境を構築できます。

③体験価値を設計する

学習アプリの効果を高めるには、知識と合わせて、プラスアルファの価値を実感してもらうことが大事です。「楽しい!」「うれしい!」と感じられるような工夫が、受講者のやる気を大きく左右します。

たとえば、クイズに正解するとLINEで「すごい!」「やったね!」と自動でメッセージが届くようにしたり、バッジやスタンプを獲得できる仕掛けを用意したりすることで、学習にちょっとした楽しさや驚きをプラスできます。

こうした演出的な仕掛けがあるだけでも、学びがぐっと前向きなものになるはずです。

講座の内容と連動した、小さな成功体験やポジティブなフィードバックを積み重ねられるような設計を考えて、学びの時間をもっとワクワクさせていきましょう。

④コンテンツを作成する

「この講座、つい続けたくなる!」そんな学びを作るには、魅力的なコンテンツ設計が欠かせません。とくに、動画やライブ、スライド、課題などをうまく組み合わせることで、視覚や聴覚を刺激しながら理解を深められます。

たとえば「基礎→応用→実践」の順で構成されたカリキュラムにすれば、理解→定着→応用というステップを自然にたどれます。知識が「わかる」だけでなく、「使える」レベルに到達しやすくなるのもよい点です。

また、1つのテーマに対して、インプット(動画視聴)とアウトプット(課題・テスト)をセットにすることで、受講者が受け身にならず自ら考える時間が生まれ、学習への没入度も高まります。

⑤サポート体制を整える

受講者が学びをスムーズに続けるためには、「困ったときにすぐ頼れる」サポート体制があることが大切です。LステップとLキャストを活用すれば、少人数の運営でも、きめ細やかな対応を「仕組み」として組み込めます。

たとえば、Lステップの自動応答機能を使えば、よくある質問に対して即時に返答ができ、「待たされない安心感」を受講者に与えられます。

また、「課題未提出」といった特定のタグが付いたユーザーにのみ、「リマインダ配信」によりメッセージを送ることも可能です。

このように、個別のメッセージ配信やコンテンツの案内を組み合わせれば、受講者のやる気と安心感を両立させたサポート体制を実現できます。一人ひとりの状況に寄り添いながら、やる気を支える仕組みを整えていきましょう。

⑥コミュニティを作る

学習のモチベーションを保つには、同じ目標を持つ仲間の存在がいると心強いものです。コミュニティがあることで、参加者同士の交流や情報交換が生まれ、学びの意欲も高まりやすくなります。

たとえば、ZOOMやYouTubeでのQAライブを実施するのも一つの手。さらに、LINEオープンチャット(匿名で参加できる気軽なグループチャット)を活用すれば、講座ごとのテーマに沿った意見交換やおすすめ情報のシェアなどが行えます。

このように、安心して声をかけ合える環境や、仲間と励まし合える場があるのは、学びを継続するうえで効果的です。「一人じゃない」と実感できる環境があれば、挫折を防ぎ、最後までやり抜く力につながっていきます。

Lステップ・Lキャストの次世代学習体験モデル10例

LステップとLキャストを組み合わせることで、これまでのeラーニングを超えた「次世代型」の学習体験が実現します。ここからは、より具体的にイメージできるように、下記の10種類のモデルをご紹介します。

- サブスク×ステップ配信のオンラインサロン形式

- マイクロラーニングコース

- オートウェビナー×会員制教材

- オートウェビナー×定期Zoom

- オートウェビナー×交流会

- オートウェビナー×学習ポータルリッチメニュー

- PPV形式の有料セミナー

- 診断+課題テスト

- オートウェビナー×課題提出+フィードバック

- オートウェビナー講義 +模擬テスト+解説

ぜひ、学習アプリを作るときのアイデアにしてください。

①サブスク×ステップ配信のオンラインサロン形式

月額制で運営するオンラインサロン形式の学習モデルです。参加者には毎月、レベルに応じたレッスン動画やテキストが自動配信されます。LステップとLキャストを活用すれば、配信の手間なく効率よく運用できます。

たとえば、

- 初参加の方には「使い方ガイド」の動画

- 1カ月目には基本レッスン動画

- 2カ月目には応用動画と段階的にステップアップ

このように、毎月決まったタイミングに合わせてコンテンツを届けられるため、手動で操作する必要がありません。

交流はFacebookやチャットワークなどを活用し、学びを続けるモチベーションを高められます。

- 参加時期に関係なく、同じ順番で自動配信できる

- 手動の送信が不要で運営しやすい

- 少しずつ届くため、継続率を高めやすい

- ビジネス系講座をLINEで運営したい人

- 趣味の教室をオンラインで開きたい人

- 学びのコミュニティを作りたい人

②マイクロラーニングコース

スキマ時間を活かして少しずつ学べる、毎日配信型の学習モデルです。通勤前や昼休みの5〜10分を活用し、手軽に学習を続けられるのが特徴です。

配信時間は自由に設定できるため、たとえば朝に講義動画を届けると、「今日も1つ学ぼう」という気分になるでしょう。続けてクイズに答えることで知識の定着を促せます。結果は自動記録され、学習状況の見える化にもつながります。

このように『動画→クイズ→記録』の流れを毎日続ければ、学んだ内容をすぐに試せます。理解が深まり、「SNS投稿で実践できる」 「接客対応がスムーズになる」など、実生活や仕事に直結したスキルとして定着しやすいでしょう。

- 短時間で学べるので、忙しい人も続けやすい

- 動画+クイズで、知識が自然に定着する

- スコアで習熟度が見え、フォローしやすい

- 「毎日学ぶ」講座を作りたい人

- 健康習慣を身につけさせたい人

- スキマ時間で学べる教材を届けたい人

③オートウェビナー×会員制教材

Lキャストでオートウェビナー(自動録画配信)を開催し、「初級→中級→上級」と、ステップアップしながら学んでいける会員制コースです。

学習が進むたびに、次のレベルが自動でアンロックされていく仕組みで、「次に進みたい」という意欲を自然に引き出せます。

たとえば、Lステップのタグ管理を使い、

- 「初級編を視聴完了」した人には中級編を案内する

- 中級編で「クイズで一定の点数」を取った人は上級編に進める

このように、視聴状況やクイズ結果に応じて「次に進む条件」をクリアした人だけに、順番に教材を案内していく仕組みです。

- 達成感を積み重ねやすく、自然に意欲が高まる

- 条件判定が自動化でき、運営の手間が減る

- 講座を段階的に提供したい人

- レベル別のスキル習得を促したい講師

- モチベーション設計を重視した講座を作りたい人

④オートウェビナー×定期Zoom

【月1回のZoom会の様子】

オートウェビナー(自動録画配信)で自分のペースで学びながら、月に一度はZoomで顔を合わせるといった、ちょうどいい距離感のハイブリッド型学習スタイルです。

ふだんは録画講義でじっくり学び、わからないところや質問は月1回のライブセッションでしっかり解消できます。一方的に教えるだけではなく、きちんと“つながっている”感覚があるのが、このモデルの魅力です。

- 学習は自動化しつつ、対話も取り入れられる

- Zoom開催の負担を減らせる

- 受講者との関係を維持しやすくなる

- リアルタイムの関わりも大切にしたい人

- 動画講座に「顔の見える指導」を加えたい人

- 効率化とコミュニティづくりを両立したい人

⑤オートウェビナー×交流会

動画で学んだあとに受講者同士の交流の場を設けて、学びをより深める学習スタイルです。

たとえば、

- 週1回のLキャストによるオートウェビナー(自動録画配信)

- 月1回はLINEオープンチャットやQAセッションで質問タイムを実施

Lキャストと交流会を組み合わせれば、学びの振り返りや気づきのシェアができます。

運営側の負担を減らしつつも、リアルな交流の機会をプラスすることで受講者のモチベーション維持につながります。

- 講義の自動化により、運営の負担を減らせる

- 意見交換をすることで、学びが深まる

- 受講者の継続率アップが期待できる

- 参加者のコミュニティを育てたい人

- 知識だけでなく「意識の変化」も届けたい人

- 学びと交流のバランスを大切にしたい人

⑥オートウェビナー×学習ポータルリッチメニュー

「リッチメニュー」を活用し、学習専用のポータルを構築するモデルです。Lステップを使えば、リッチメニューの内容を柔軟にカスタマイズでき、受講者ごとに最適なナビゲーションを設計できます。

たとえば、

- 学習

- セミナー

- ステータス

- マッチング

などのタブを使ってメニューを細分化すれば、受講者は今やるべきことや次の行動が一目でわかるようになります。

また、初級者用・上級者用といったリッチメニューの切り替えにより、より個別性の高い学習体験も実現可能です。

- LINE上に専用ポータルを構築できる

- メニュー切り替えで、次の学びへ誘導しやすい

- 情報を集約し、操作の迷いを防げる

- LINE上に本格的な学習環境をつくりたい人

- スムーズに学習を進めさせたい人

- レベル別にナビゲーションを出し分けたい人

⑦PPV形式の有料セミナー

PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、「動画1本ごとに料金を支払って視聴する形式」です。LステップとLキャストを組み合わせることで、PPV型の有料セミナーをスムーズに運用できます。

まず、1回限りの特別セミナーや限定講座を用意し、オンライン決済サービスと連携して決済を受け付けます。購入が済んだ方には、自動で「視聴OK」のタグをつけて、そのタグを持つユーザーだけが該当する動画を視聴できるようにする仕組みです。

- 単発ニーズに対応しやすい

- タグの活用で配信作業を効率化できる

- アーカイブ販売にも柔軟に対応できる

- 専門性の高い講座を1本ずつ販売したい人

- ファン向けに限定ライブを提供したい人

- 気軽に収益化したい人

⑧診断+課題テスト

Lステップで診断を作成し、「課題テスト」や「講義動画(Lキャスト)」と組み合わせることで、一人ひとりに最適な学習ルートを自動で案内できるモデルです。

たとえば最初に、受講者のレベルや目的を簡単にチェックし、その結果に応じた講義を案内します。次に、ステップごとにクイズや課題テストを実施し、理解度に応じて次の内容やカリキュラムを自動で切り替えていく設計です。

このようなステップ設計なら、“今の自分に必要な講義だけが届く仕組み”をつくれます。

- 診断と課題テストで学習内容を最適化できる

- 習熟度に応じた設計で離脱を防げる

- ゲーム感覚で学べる仕組みをつくれる

- 個別に合わせたカリキュラムを組みたい人

- 語学や資格など段階的な指導をしたい人

- 診断やクイズを活かした学習を提供したい人

⑨オートウェビナー×課題提出+フィードバック

オートウェビナー(自動録画配信)で基礎講義を配信し、課題提出と個別フィードバックを組み合わせたモデルです。

まず、講義動画をオートウェビナーで配信します。その後の課題提出には、Lステップの「自動オファー機能」を活用。課題の提出が確認されたら「課題受理」のタグを付与し、タグが付いた人だけに自動で次のコンテンツが案内される仕組みです。

また、提出された課題に対しては、個別メッセージでサポートすることもできるため、受講者は迷わず次に進みやすくなります。

- 自動配信しながら個別対応もできる

- 即時フィードバックで疑問を解消しやすい

- 課題提出をトリガーに次の学習へ誘導できる

- 添削対応のある講座を運営したい人

- 丁寧なフォロー体制を構築したい人

- 提出状況に応じて学習を自動化したい人

⑩オートウェビナー講義 +模擬テスト+解説

オートウェビナー(自動録画配信)を活用し、理解度に応じた講義と模擬テストを自動化できるモデルです。

まずはLキャストで講義動画を配信し、そのあとLステップで4択クイズを出します。回答結果から、個別フォローや補足教材の出し分けにもつなげやすくなります。

模擬テストの結果に応じて、間違いが多かった人には補足動画を自動で配信するのもひとつの手です。

得点に合わせて「次のレベルの問題」や「上級者向けの動画」が届く仕組みにより、受講者のレベルにちょうどいい難易度で、ムリなく実力を伸ばせます。

- 正答率から理解の浅いポイントを把握できる

- 自動配信で個別対応の手間を減らせる

- 学習状況に応じた最適なサポートを届けられる

- オンラインで試験や講座を運営したい人

- 習熟度別にコンテンツを分けたい人

- 効率的に補足資料を届けたい人

Lステップ×Lキャストで次世代の学習アプリ運営を!

LステップとLキャストを組み合わせることで、理解度に合わせた配信をはじめ、ライブ感のある学習体験、コミュニティづくりまで、ワンストップのサポートが実現します。次世代の学習モデルとして、ぜひこの仕組みを取り入れ、進化した学習アプリを作ってみてください。

-1.jpeg)