- あなたの肌質は?

- あなたにぴったりの副業は?

こんな診断コンテンツをLINEで見かけたことはありませんか?

診断コンテンツは、楽しく答えられるだけでなく、顧客情報を自動で集められる優秀なマーケティングツールです。

こちらでは、画像で直感的に情報を伝えられる「Lステップのリッチメッセージを使った診断コンテンツの作り方」を解説します。

フリープラン(月額0円)で作れますので、記事を見ながら一緒に手を動かしてみましょう。

目次

リッチメッセージとは?特徴と活用方法

リッチメッセージとは何か、どんなことができるのかについて解説します。

リッチメッセージとは

リッチメッセージとは、画像とテキスト情報を組み合わせて、視覚的にアピールできるメッセージ機能です。

画像にはリンク設定ができるため、自社サイトへの誘導やクーポン画面への遷移、商品ページへの誘導も可能です。

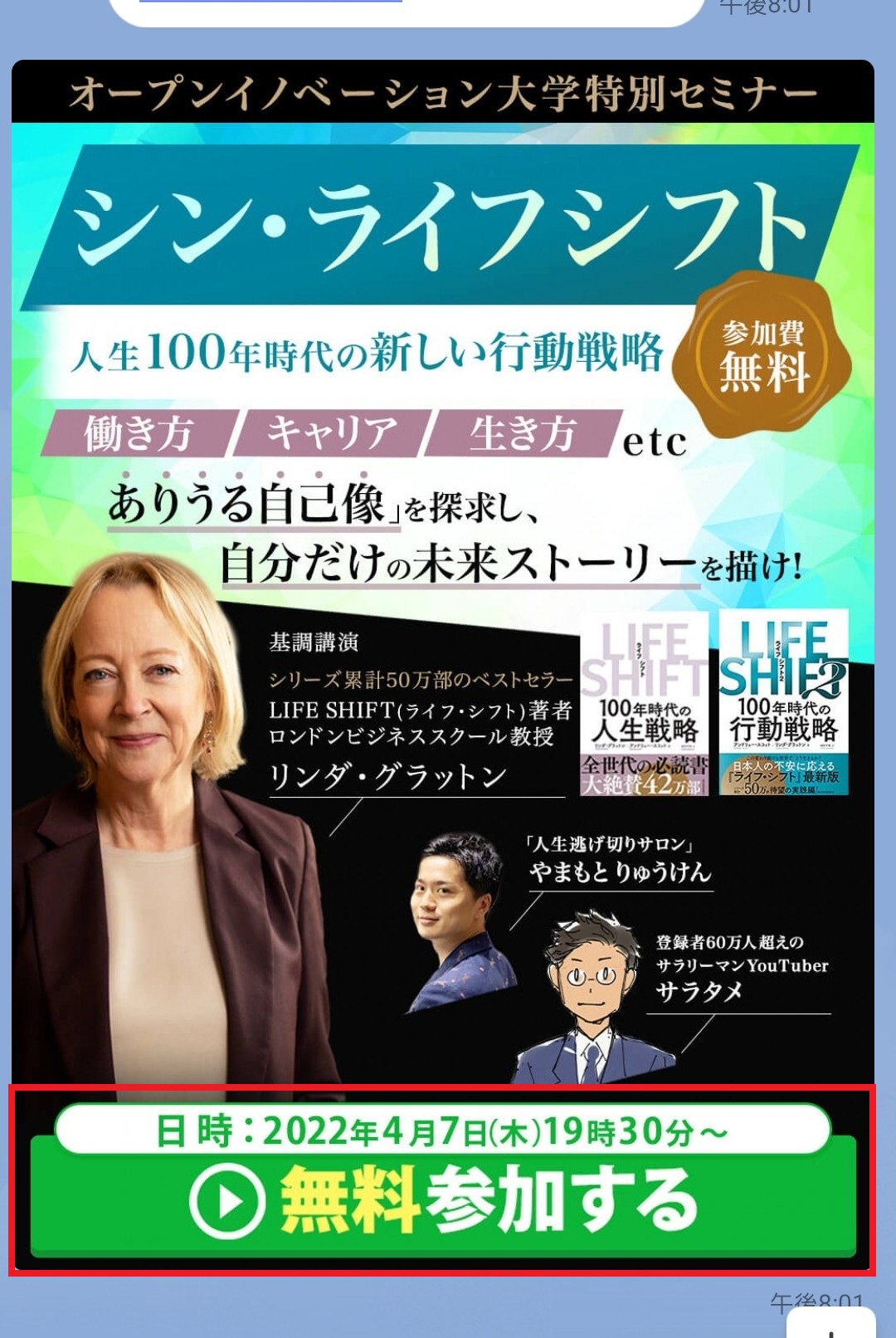

例えば、以下のようなセミナー告知の画像であれば、「【無料参加する】ボタンをタップ→申し込みページに飛ぶ」といった仕組みになっています。

画像はテキストのみの配信と比べて、情報をわかりやすく魅力的に伝えられるため、リンク先への流入数増加が期待できます。

LステップとLINE公式アカウントのリッチメッセージの違い

Lステップと LINE公式アカウントのどちらでもリッチメッセージは作成できますが、Lステップは自由度が高く、より多くのアクションを実行できます。

- 画像サイズの自由度が高い

- どんな画像サイズでも分割レイアウトを選べる

- アクション設定の選択肢が広い

- 個別送信もできる

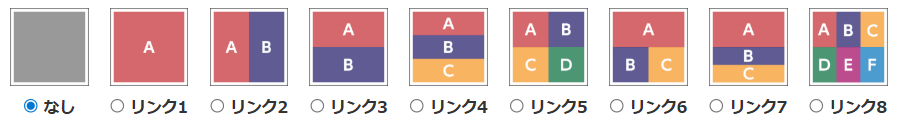

※分割レイアウト・・・LINE公式アカウントでは「テンプレート」と呼ばれています。

LINE公式アカウントのテンプレート例

画像サイズは、LINE公式アカウントでは決められたサイズのみ利用可能ですが、Lステップなら10MB以内で自由に作成可能。

アクション設定も、LINE公式アカウントはリンクやクーポン送信が可能ですが、Lステップならタグ付けやシナリオ送信など幅広い設定ができます。

詳しい機能比較については、以下の記事で分かりやすく解説しています。

診断コンテンツでの活用方法

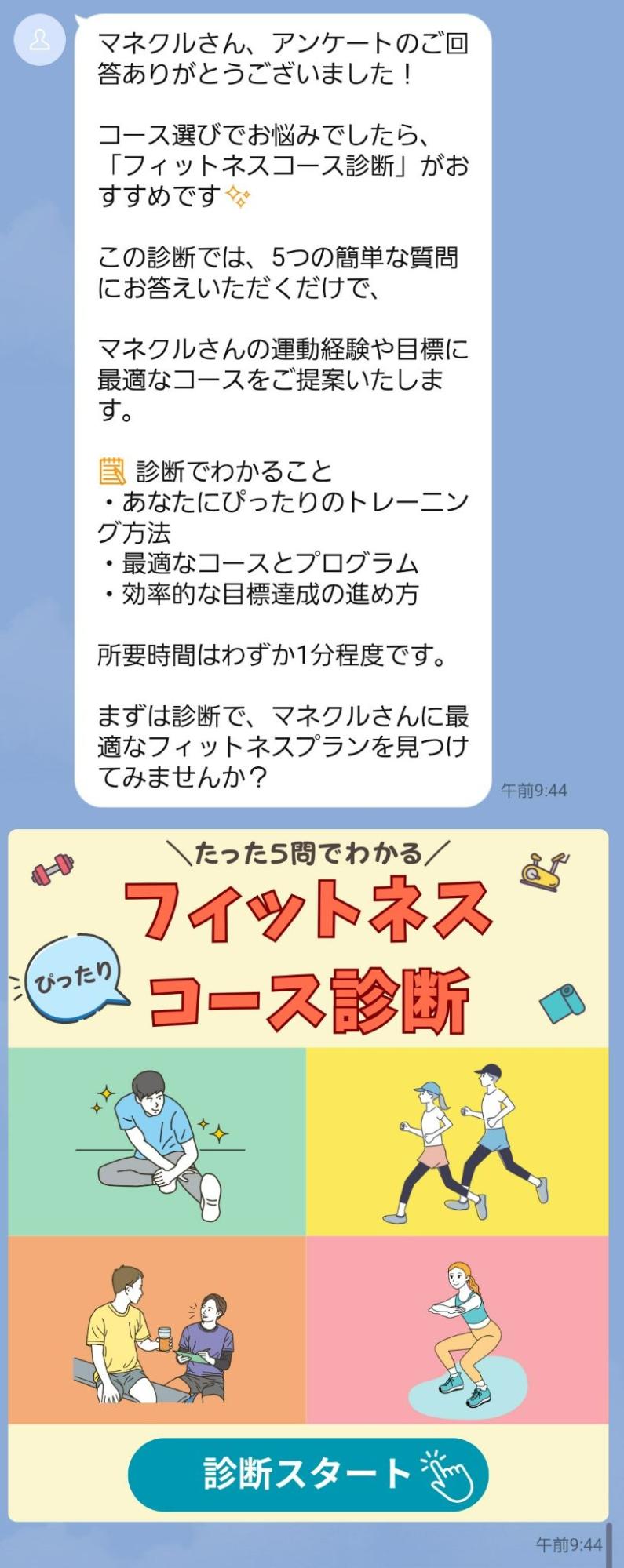

リッチメッセージを診断コンテンツに使うと、テキストだけでは伝わりにくい内容も画像で直感的に伝えられます。

例えば、以下はアイラッシュサロン「FAST LASH」様の目元診断のスタートの画像です。

画像を見るだけで「まつ毛エクステ」と「まつ毛パーマ」の印象の違いが一目でわかります。

目元診断のスタート画像

ビジュアルで判断できるので、ユーザーは迷わず自分に当てはまる選択肢を選べます。

リッチメッセージを活用すれば、魅力的な画像で参加意欲を高め、LINE上でスムーズに診断に参加してもらえます。

さらに、回答に応じて自動でタグ付けや友だち情報を蓄積し、その後のセグメント配信などにも活用可能です。

リッチメッセージを使った診断コンテンツのメリット

リッチメッセージを使った診断コンテンツのメリットについて解説します。

画像だから直感的に答えられる

リッチメッセージの強みは、文字だけでなく画像で質問や選択肢を示せることです。

文字中心のアンケートは「読むのが面倒」と思われがちですが、画像なら一目で理解でき、直感的に回答できます。タップするだけの手軽さで回答率アップも期待できるでしょう。

さらに、ブランドカラーやデザインを統一すれば、世界観を伝えつつ楽しい診断体験を提供できます。

顧客情報をスムーズに収集して配信に活用できる

リッチメッセージを使った診断では、ユーザーが楽しみながら回答するだけで顧客情報を自動収集できます。

回答内容は自動でタグ付けされ「肌質=乾燥肌」といった情報をスムーズに蓄積できます。

収集した情報はセグメント配信に活用でき、例えば「乾燥肌と回答した人にだけ保湿商品の情報を配信する」など、個別のアプローチも可能です。

従来のアンケートで回答率の低さに悩んでいた企業も、診断形式にすれば、自然に多くの情報を取得できます。

自動での情報管理も無料でできる

従来のアンケートでは、取得した情報を手動で集計・管理する必要がありました。

一方、Lステップなら回答と同時にタグ付けや情報の登録が自動で行われ、作業時間を大幅に削減できます。

さらに、Lステップの診断コンテンツは、フリープラン(月額0円)でも作成可能なため、初期費用なしで始められます。

一度設定すれば24時間365日自動で稼働し、効率的に顧客情報を収集できます。

【マネするだけ】リッチメッセージ×診断コンテンツの作り方

Lステップのリッチメッセージを使った診断コンテンツの作り方を解説します。

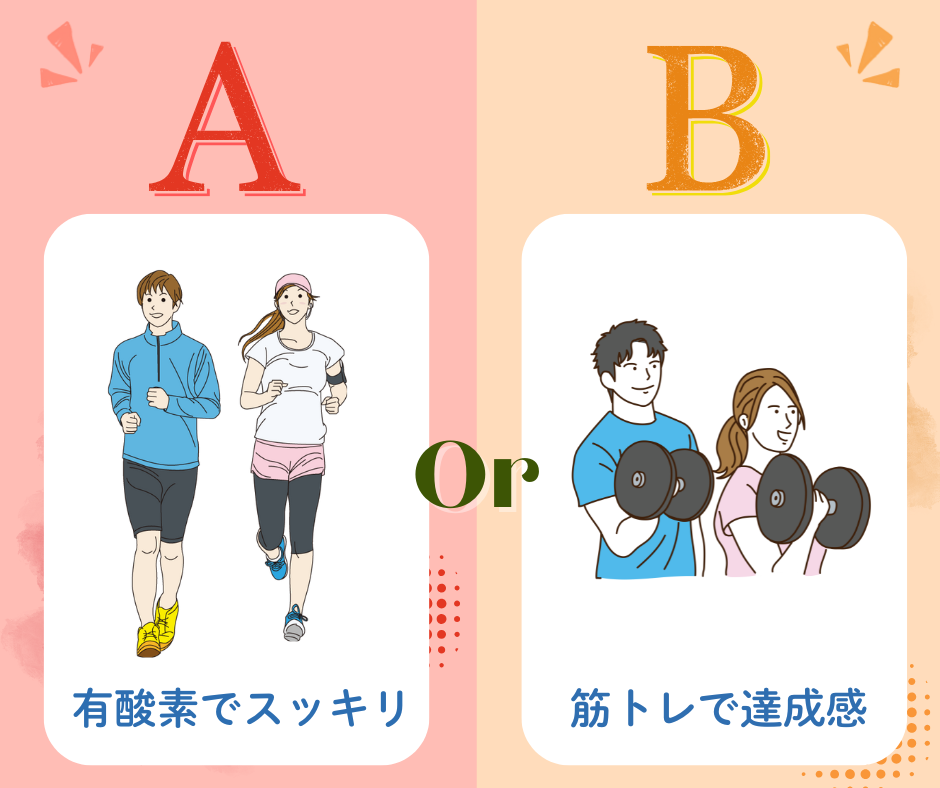

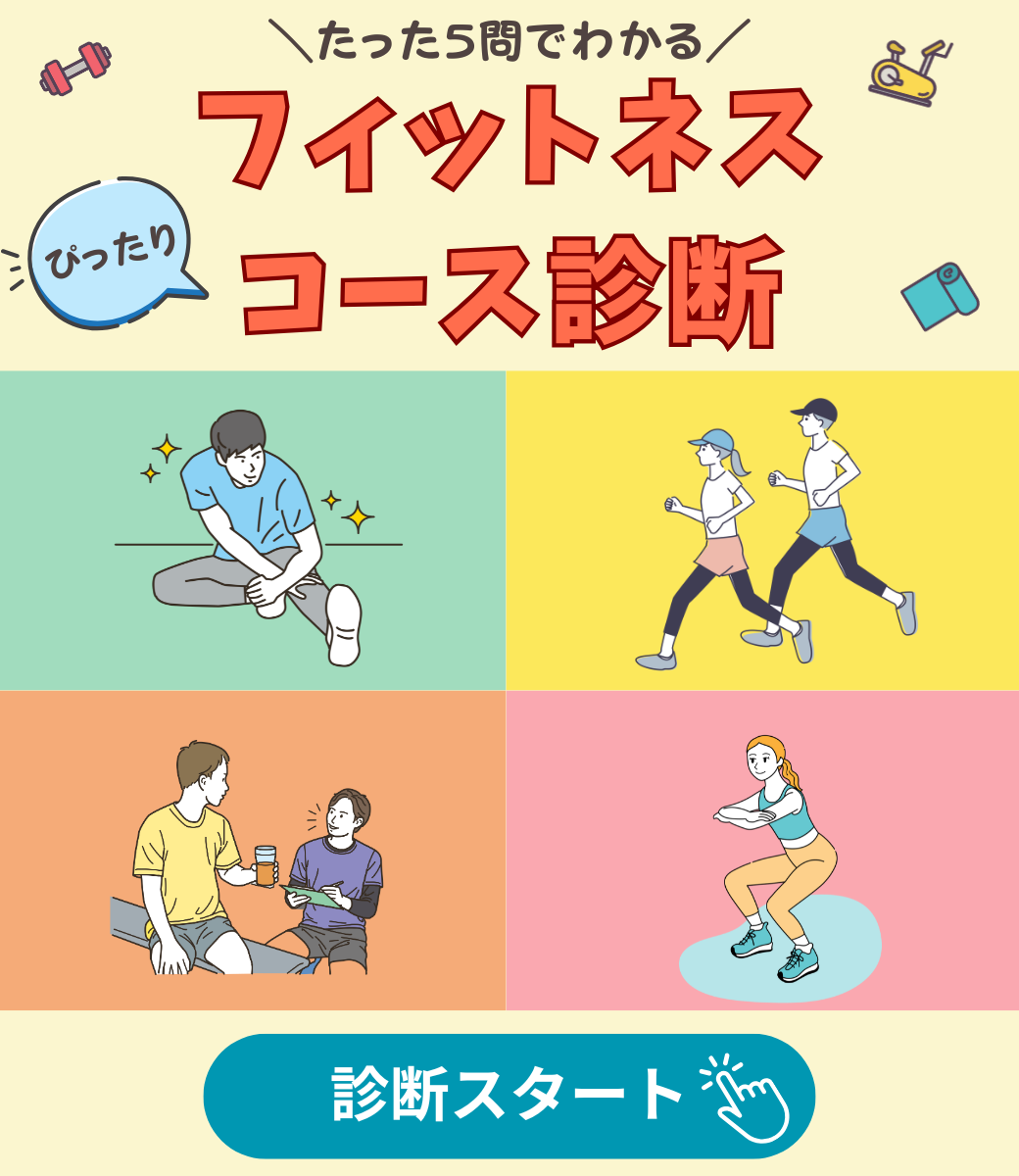

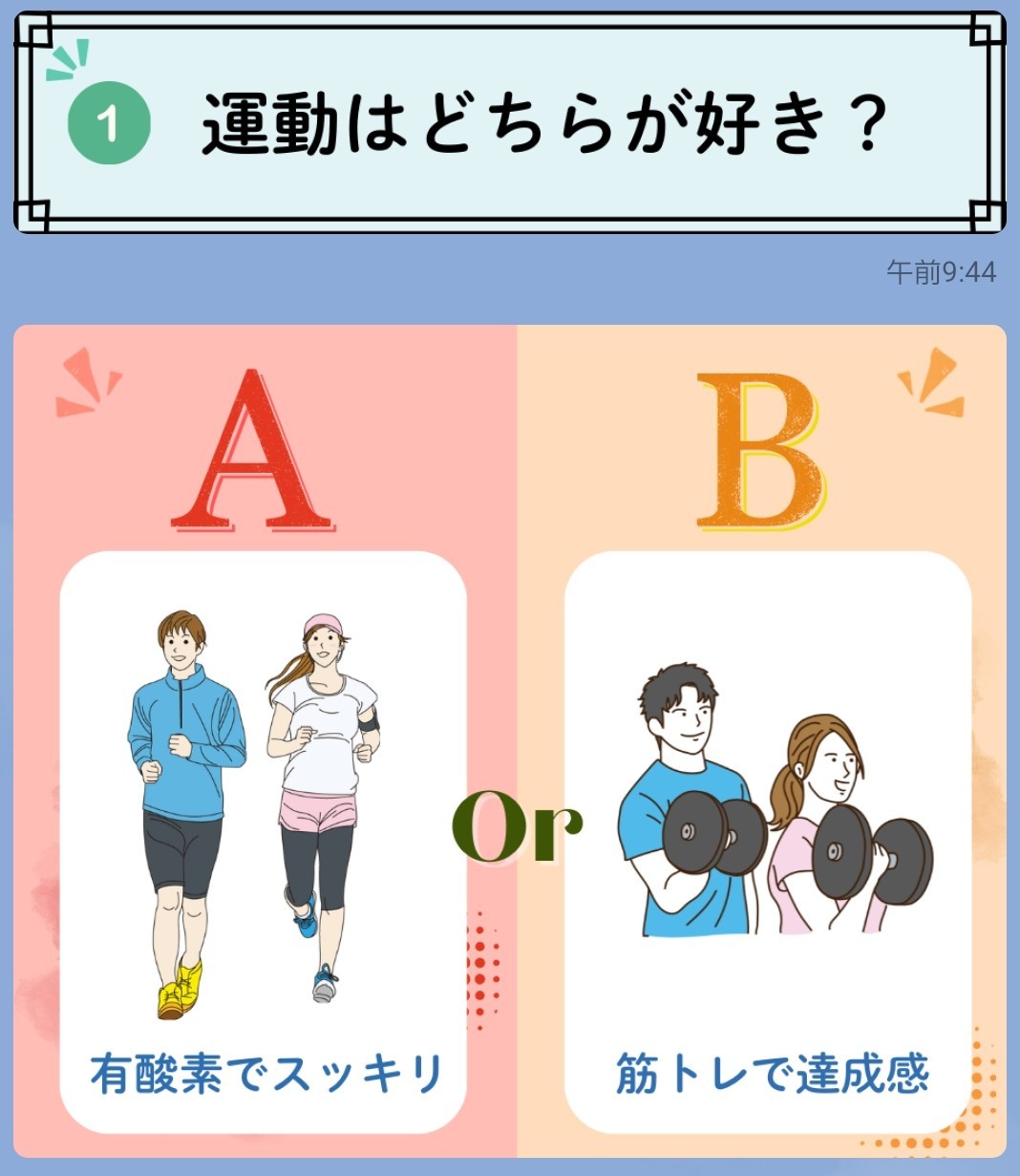

今回は、フィットネスジムに入会する際、一人ひとりにぴったりなコースを選んでいただくために「フィットネスコース診断」を作成していきます。

フリープラン(月額0円)で作れますので、記事を見ながら一緒に手を動かしてみましょう。

作成する診断コンテンツの完成イメージ

解決したい課題:

- 入会希望者は「有酸素運動が好き」「仲間と一緒にやりたい」などニーズが多様なので、どのコースが合うか迷いやすい

- 複数コースを用意しているが、全員にヒアリングして提案するには人手が足りない

診断コンテンツ導入の目的:

診断を通じて、自動で最適なコースを提案できる仕組みをつくりたい。

- STEP1|診断コンテンツの内容を決める

- STEP2|タグと友だち情報を登録する(★)

- STEP3|リッチメッセージで使用する画像を用意する

- STEP4|テンプレートを設定する(★)

- STEP5|自動応答を設定する(★)

- STEP6|動作確認をする(★)

※(★)はLステップの設定

各STEPの解説を見ていきましょう。

STEP1|診断コンテンツの内容を決める

まずは診断コンテンツの内容を決めましょう。

STEP1のゴール

▼実際の手順

診断に関する以下の項目について決定します。

- 診断テーマ

- 質問内容と選択肢

- 診断ロジックと診断タイプ

- 診断の開始方法(誰にどのタイミングでやってもらうか)

診断テーマ

最初に「何を診断するか」のテーマを決めます。お客様が興味を持ちそうで、かつご自身のビジネスにつながる内容がおすすめです。

例えば、エステサロンなら「肌タイプ診断」、不動産会社なら「理想の住まい診断」、人材サービス業界なら「適職診断」などが挙げられます。

質問内容と選択肢

診断コンテンツは一般的に、

- 質問数は3〜5問程度

- 各質問の選択肢は3つ程度

を目安にすると、ユーザーも取り組みやすく、途中で離脱しにくくなります。

設問数が少ない場合(3問程度)は、短時間で気軽に参加できるため回答率が高まりやすい特徴があります。

一方設問数が多い場合(7問以上)は、詳しい情報が得られ、診断結果の精度が上がりやすい反面、回答時間が長くなり離脱につながる可能性もあります。

自社の目的やターゲットに合った設問数を考えましょう。

今回は、質問数5問、選択肢2つで作成しました。

<質問内容と選択肢>

\5問でわかる!/フィットネスコース診断

| Q1.運動はどちらが好き? | (A)有酸素でスッキリ

(B)筋トレで達成感 |

| Q2.休日の過ごし方は? | (A)ゆっくり

(B)アクティブ |

| Q3.運動を続けるときに重視するのは? | (A)楽しさ

(B)効果 |

| Q4.誰と運動したい? | (A)仲間と一緒に

(B)一人で集中 |

| Q5.トレーニングは? | (A)定期的にアドバイスが欲しい

(B)自由に進めたい |

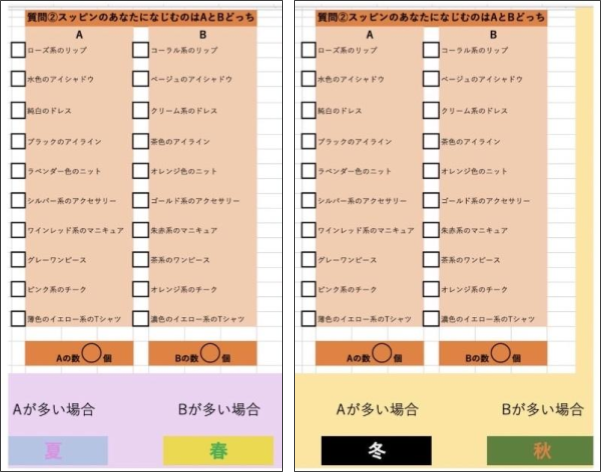

診断ロジックと診断タイプ

「診断タイプ」と結果を決めるための「診断ロジック」も決めておきましょう。

診断結果に応じておすすめ商品やサービスを提案できる設計にすることがポイントです。

診断ロジックは各診断に応じてさまざまですが、代表的なものとして以下のようなパターンがあります。

- 設問ごとに点数を設定し、合計点数で判定(スコアリングを使った診断コンテンツの作り方はこちら)

- 最後の質問や特定の重要な質問の回答で診断結果を決定

- 各選択肢の傾向(A系、B系、C系など)で最も多く選ばれたもの(得票数)で判定

- 複数の回答の組み合わせパターンで診断結果を決定

今回の診断では4つ目の「複数の回答の組み合わせパターンで診断結果を決定」する方法を採用します。

診断タイプとロジックは以下のとおりです。

<診断タイプ>

|

診断結果 |

内容 |

| スタジオレッスンコース | 仲間と楽しく続けやすい。スタジオレッスン通い放題。 |

| ペアでフリー利用コース | 友達と通ってモチベUP。6:00〜22:00までマシン+スタジオを自由に利用可能。 |

| パーソナルトレーニングコース | 専属トレーナーの指導で成果にコミット。月8回の予約制。 |

| 24時間フリー利用コース | 自分のペースで黙々と。24時間使い放題。 |

<診断ロジック>

Q4とQ5の回答を元に、以下の診断結果に分類します。

| 診断結果(おすすめコース名) | 回答の組み合わせ(Q4×Q5) | |

| スタジオレッスンコース | Q4:仲間と一緒に | Q5:アドバイスほしい |

| ペアでフリー利用コース | Q4:仲間と一緒に | Q5:自由に |

| パーソナルトレーニングコース | Q4:一人で集中 | Q5:アドバイスほしい |

| 24時間フリー利用コース | Q4:一人で集中 | Q5:自由に |

診断ロジックや診断タイプを考えるのは難しく感じるかもしれません。

そんなときはAIを活用しましょう。商品やサービスに合わせて、さまざまな診断案を提案してくれるので、効率的に進められます。

診断の開始方法

診断は「始め方」と「提供するタイミング」を事前に決めておきましょう。

診断の始め方には、次のような方法があります。

- 診断コンテンツをメッセージで配信

- リッチメニューのボタンから診断スタート

- 「診断」などのキーワードを入力してもらって診断スタート

提供するタイミングもさまざまですが、今回は、あいさつメッセージの際のアンケートで「コースを決めていないユーザー」に対し、診断案内メッセージと診断開始用の画像を配信する流れにしています。

他にも、HPのポップアップから「LINE登録で〇〇診断」と誘導して、友だち登録を増やす施策につなげることもできます。

誰にどのタイミングで診断を案内するかを検討しておきましょう。

STEP2|タグと友だち情報欄の準備と作成をする

Lステップでタグと友だち情報欄の作成をします。

STEP2のゴール

タグと友だち情報欄の準備が整う(この時点ではまだ稼働前の状態)

タグと友だち情報欄を準備し、後述するアクション設定をすることで、Lステップが自動でタグ付けや情報の保存を行ってくれます。

タグと友だち情報欄の違い

【タグ】友だちを分類する「ラベル」のような機能。「男性」「20代」「購入済」など、あらかじめ用意したカテゴリに友だちを振り分けることが可能です。

【友だち情報欄】名前や住所など友だちごとに異なる情報を保存する「箱」のような機能。診断結果やスコアなどを個別に保存できます。

▼実際の手順

今回作成するタグは以下になります。

| 設問 | 回答の選択肢 | タグ |

| Q1 | (A)有酸素でスッキリ | 好み:有酸素 |

| (B)筋トレで達成感 | 好み:筋トレ | |

| Q2 | (A)ゆっくり | 休日:ゆっくり |

| (B)アクティブ | 休日:アクティブ | |

| Q3 | (A)楽しさ | 重視:楽しさ |

| (B)効果 | 重視:効果 | |

| Q4 | (A)仲間と一緒に | 誰と:仲間 |

| (B)一人で集中 | 誰と:一人で集中 | |

| Q5 | (A)定期的にアドバイスが欲しい | タイプ:指導 |

| (B)自由に進めたい | タイプ:自由 |

| 行動 | タグ | |

| Q1回答時 | Q1回答済 | |

| Q2回答時 | Q2回答済 | |

| Q3回答時 | Q3回答済 | |

| Q4回答時 | Q4回答済 | |

| Q5回答時 | Q5回答済 | |

| コース詳細へのリンクをタップ | 診断結果_リンクタップ_スタジオレッスンコース | |

| 診断結果_リンクタップ_ペアでフリー利用コース | ||

| 診断結果_リンクタップ_パーソナルトレーニングコース | ||

| 診断結果_リンクタップ_24時間フリー利用コース | ||

タグの作り方

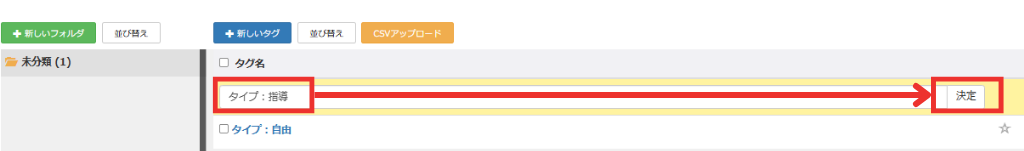

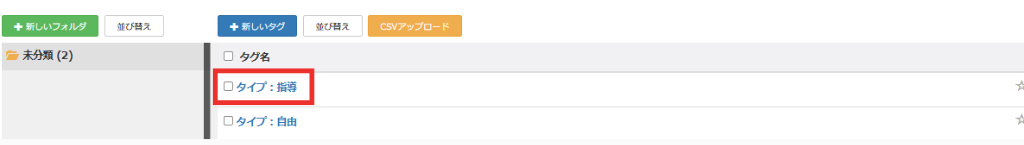

①メニューから「タグ管理」を選択し「+新しいタグ」をクリック

②テキストボックスに、タグ名(例 タイプ:指導)を入力して決定をクリック

↓追加されたタグ↓

タグの作成はこれで完了です。

✅タグの並び順について

タグは登録後に自由に並べ替えが可能です。必要に応じて並べ替えて整理すると、管理しやすくなります。

友だち情報欄の作り方

診断結果を「友だち情報欄」に保存しておくと、メッセージ作成時にその情報をテキストに挿入できます。

今回は、以下4つの診断結果を友だち情報で取得します。

- スタジオレッスンコース

- ペアでフリー利用コース

- パーソナルトレーニングコース

- 24時間フリー利用コース

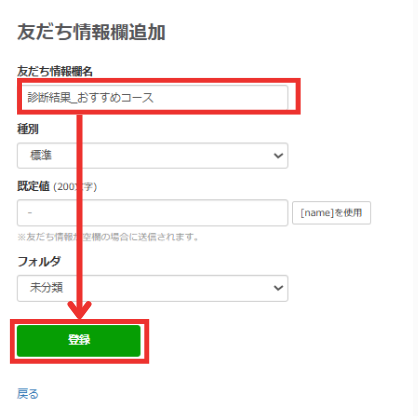

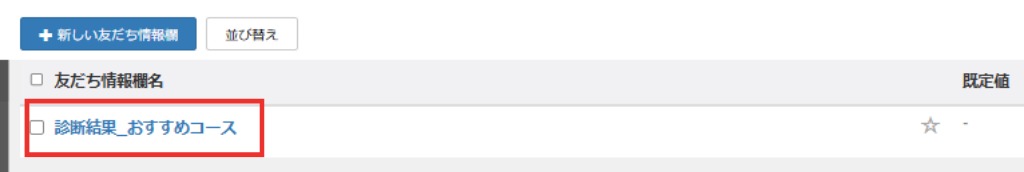

①メニューから「友だち情報欄管理」を選択し、「+新しい友だち情報欄」をクリック

②テキストボックスに、友だち情報欄名(例 診断結果_おすすめコース)を入力して登録をクリック

↓作成された友だち情報欄↓

友だち情報の作成はこれで完了です。

タグや友だち情報の作成自体は難しくありません。

作業をスムーズに進めるために、あらかじめ、どういったタグや友だち情報を取得するかを一覧表にまとめておくとよいでしょう。

STEP3|診断コンテンツで使う画像を用意

診断コンテンツで使用するリッチメッセージ画像を準備します。

STEP3のゴール

▼実際の手順

どんな画像が必要か

今回のフィットネスコース診断では、以下の画像を用意します。

- 画像①:診断開始の画像(1枚)

- 画像②:質問Q1~Q5の画像(5枚)

- 画像③:Q1~Q5の選択肢の画像(5枚)

- 画像④:診断結果の画像(4枚)

画像①診断開始

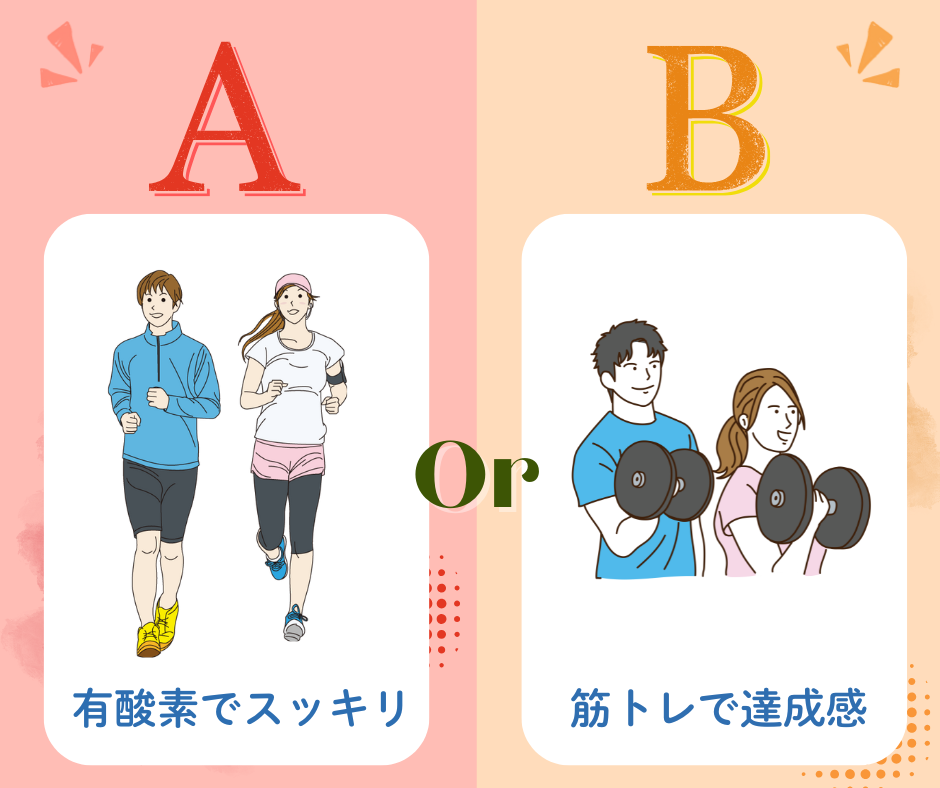

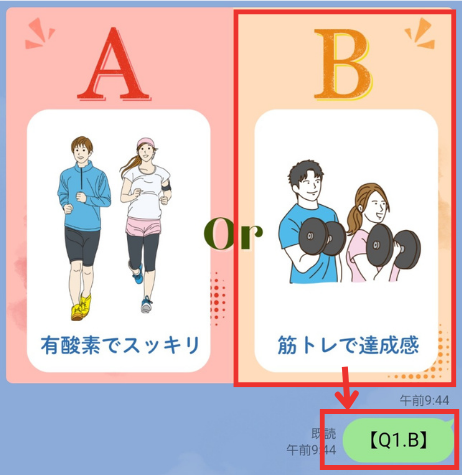

画像②Q1

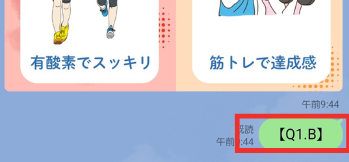

画像③Q1の選択肢

画像④診断結果(例 スタジオレッスンコース)

(画像はすべて無料デザインツールCanvaで作成)

画像のサイズや形式について

Lステップのリッチメッセージで使用できる画像の仕様は以下の通りです。

| ファイル形式 | JPG、JPEG、PNG |

| ファイルサイズ | 縦10MBまで |

Lステップでは、LINE公式アカウントよりも柔軟に画像サイズに対応しているため、より自由度の高いデザインが可能です。

画像の作成方法について

リッチメッセージ用の画像は、Canvaなどの無料デザインツールを使って簡単に作成できます。

< デザインのポイント >

| デザインの要素 | 効果 |

| 文字は大きく読みやすく | スマホ画面でも見やすくなる |

| 色やフォントを統一 | 視認性が上がる

ブランドの世界観が表現できる |

| ボタン部分を分かりやすく | タップしやすくなる |

| 情報を詰め込みすぎない | 直感的に回答できる |

分割レイアウトを使う場合は、タップエリアを意識したデザインにしましょう。

|

Lステップ・標準メッセージの分割レイアウト

|

無料のCanvaでも十分クオリティの高い画像が作成できるので、初心者の方でも気軽に始められます。

STEP4|テンプレートの設定

STEP3で作成した画像をテンプレートに設定していきます。

STEP4のゴール

| 診断のパーツとなるテンプレートが完成する |

▼実際の手順

テンプレートの設定に入る前に、まずは診断が自動で進む仕組みについて解説します。

自動で診断が進む仕組み

今回は、Lステップの「テンプレート」と「自動応答機能」を活用して、診断が自動で進むように設定していきます。

具体的には、以下のような仕組みです。

※リンクをクリックすると設定の説明にとびます。

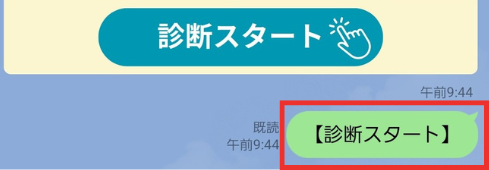

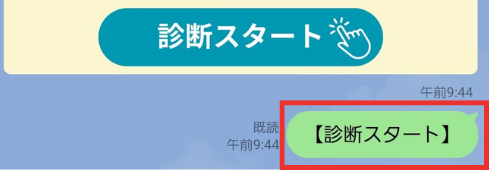

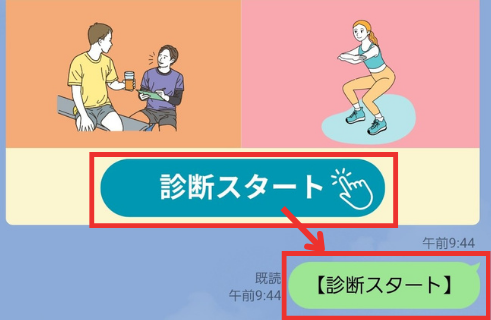

| <スタート>画像の「診断スタート」をタップ | |

| →ユーザーメッセージ【診断スタート】が流れる

|

※テンプレートで設定 |

| →【診断スタート】に反応して、Q1の画像が流れる | ※自動応答で設定 |

| →ユーザーが回答すると、回答がユーザーメッセージで流れる

例)Q1のBを選択すると【Q1.B】

|

※テンプレートで設定 |

| →【Q1.B】に反応して、Q2の画像が流れる | ※自動応答で設定 |

| ・・・(以降、Q4まで繰り返し) | |

| →Q5を回答次第、診断結果を送信

|

※テンプレートで設定 |

まずは、テンプレートを登録してみましょう。

テンプレートの登録

今回は、以下の3パターンの画像と2つのメッセージをテンプレートで登録します。

| ▶3パターンの画像

【1】診断スタート

【2】質問と選択肢の画像を1つのパックにしたメッセージパック(Q1~Q5まで)

【3】診断結果(4つのコース分)

▶2つのメッセージ

【4】診断前メッセージ

【5】回答済メッセージ

|

- 【1】【3】【4】【5】 → 標準メッセージ

- 【2】(Q1~Q5の計5つ) → メッセージパック

で作成します。

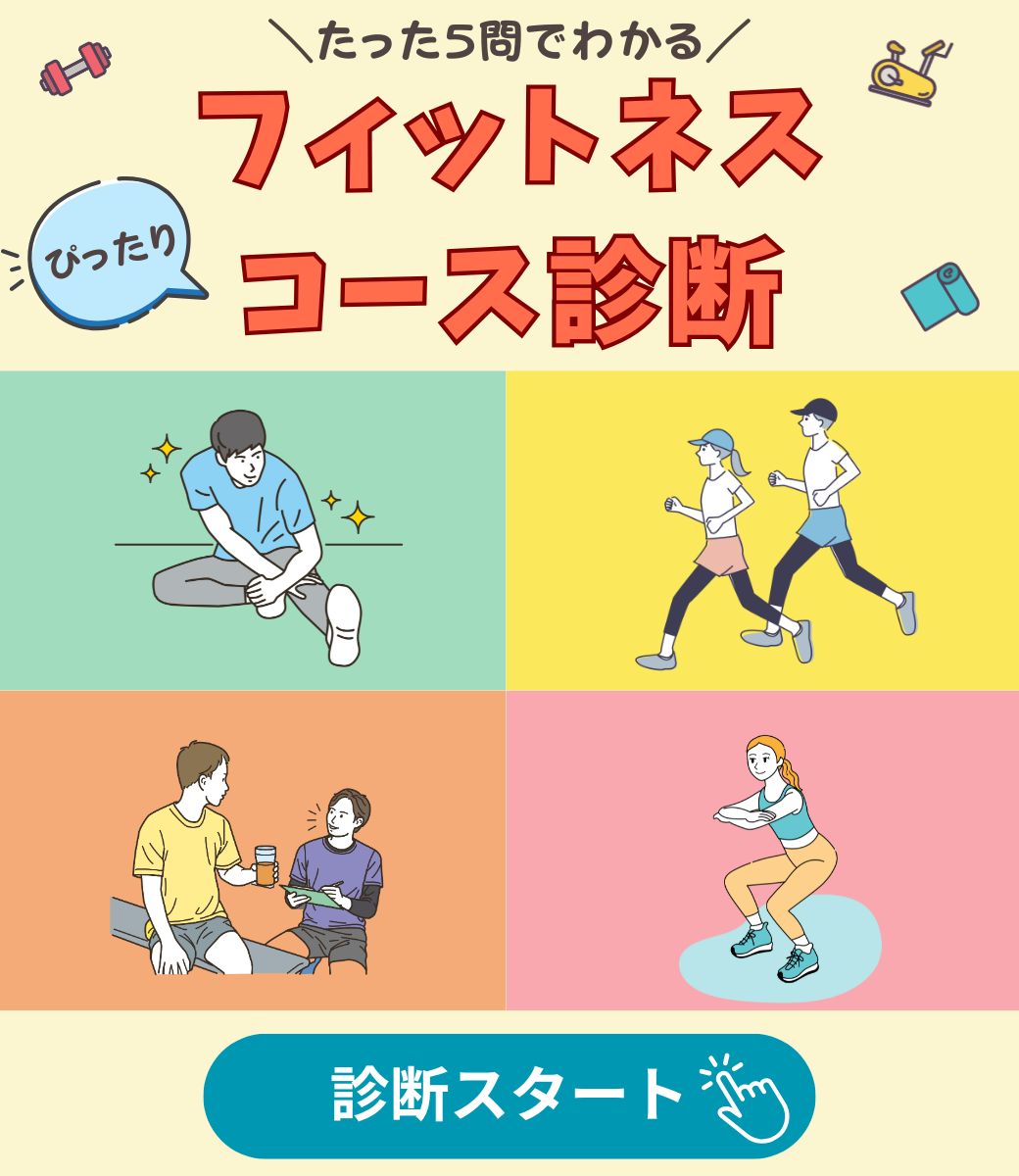

【1】「診断スタート」画像を標準メッセージで登録

①メニューから「テンプレート」を選択し、「テンプレートを作成」の中から「標準メッセージ」をクリック

②任意のテンプレート名(例 診断スタート)を入力して、「画像」タブをクリック

③右側にある「詳細設定ON」にチェックを入れる(リンク設定タブが表示される)

↓表示された「リンク設定」タブ(後で設定)↓

④「画像選択」タブで「画像を選択する」をクリック

⑤「ファイルを選択する」またはファイルをドロップして画像を選択し、決定をクリック(メディアライブラリーにアップロード済みの場合は、「アップロード済み」タブから画像を選択)

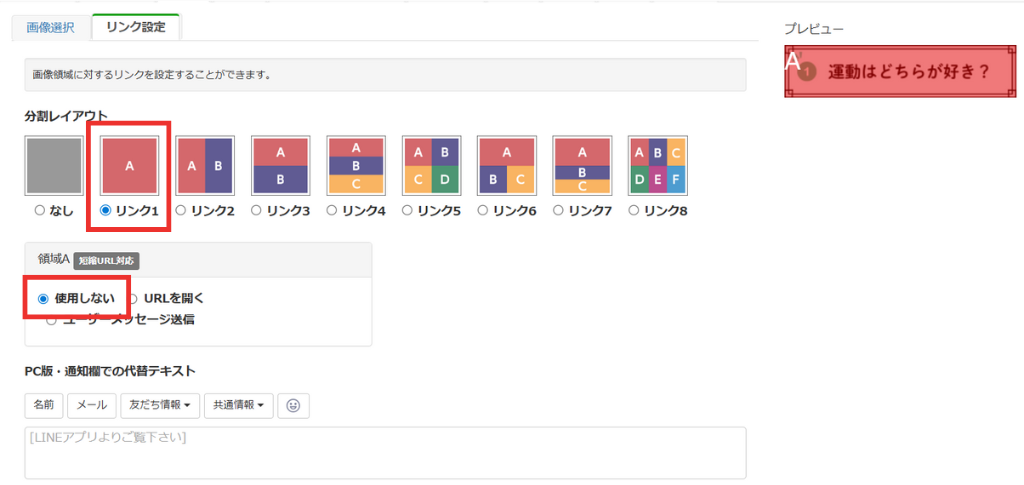

⑥③で表示させた「リンク設定」タブで

- 「分割レイアウト」を選択(例 リンク1)

- 設定領域ごとに「使用しない/任意のリンクを設定/ユーザーメッセージを入力」(例 領域Aでユーザーメッセージ【診断スタート】を送信)

↓↓ 実際に送られるメッセージ ↓↓

✅分割レイアウトについて

ご自身の画像に合った分割レイアウトを選びましょう。分割レイアウトごとに「URLを開く」「ユーザーメッセージを送信する」「使用しない(何もしない)」が選べます。

今回の画像では、最下部にボタンリンクを配置していますが、クリック率を上げるために、画像全体をタップできるリンクに設定しています。そのため、画像のどこをタップしてもURLへ遷移します。

⑦通常のテキスト送信と同じように、代替テキストを入力して、「テンプレート登録」をクリック

※代替テキストとは、通知画面やトーク一覧に表示される文言。設定しない場合は一律で「LINEアプリよりご覧下さい」と表示

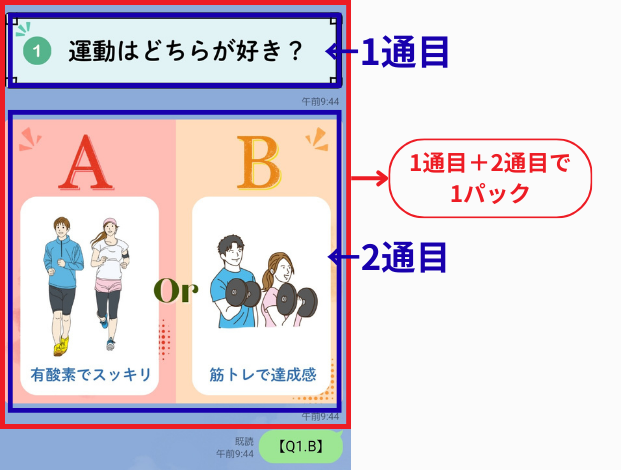

【2】のテンプレートパックの作成方法(1/2通目)

以下の1通目の画像を登録します。

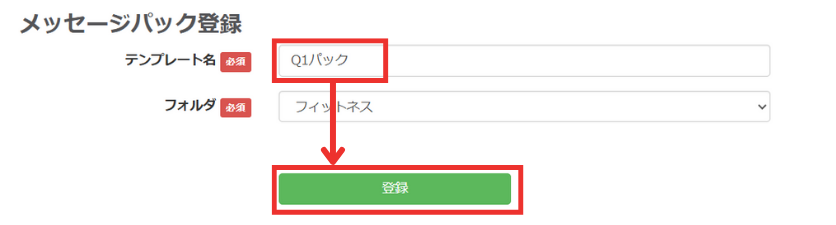

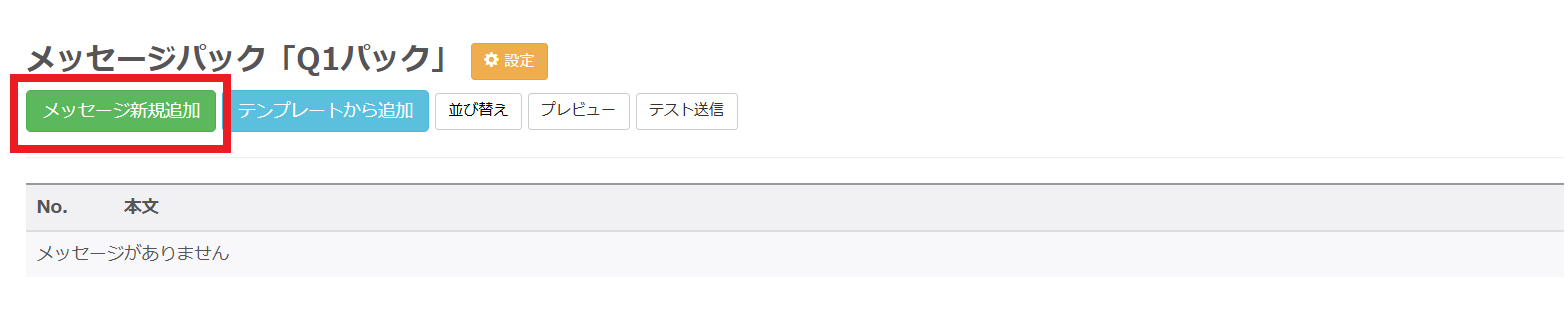

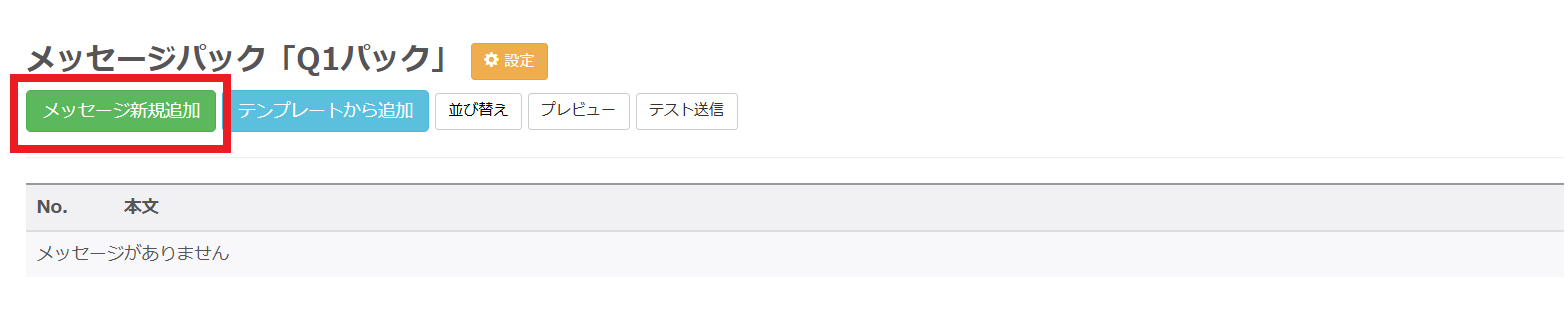

①メニューの「テンプレート」を選択して、「+テンプレートパックを作成」をクリック

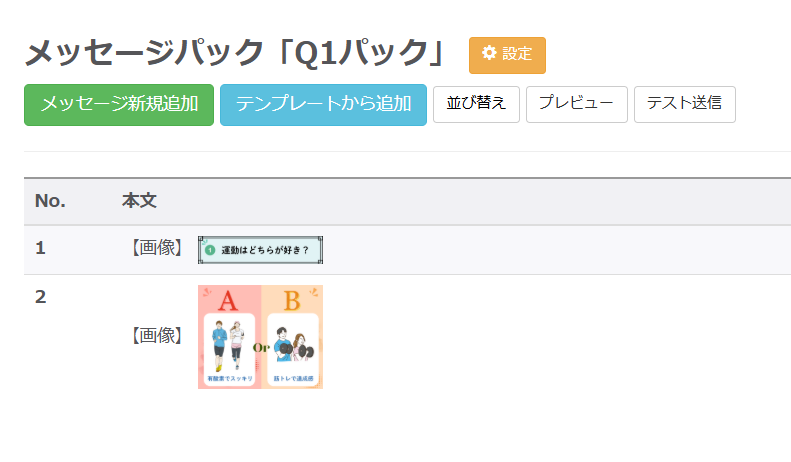

②任意のテンプレート名(例 Q1パック)を入力して、登録をクリック

③「メッセージ新規追加」をクリック

④「画像」タブをクリックして、右側の「詳細設定ON」にチェックを入れ、画像を選択(標準メッセージ登録の③~⑤と同じ手順)

⑤「リンク設定」タブで、

- 「分割レイアウト」を選択(例 リンク1)

- 設定領域ごとに「使用しない/任意のリンクを設定/ユーザーメッセージを入力」(例 領域Aで「使用しない」を選択)

※今回は、領域Aをタップして何か動作を起こすことはありませんが、画像を画面いっぱいに表示するためにリンク設定をしています。

リンク設定が完了したら「テンプレートを登録」をクリック

✅メッセージパックの代替テキストについて

メッセージパックの代替テキストは、最後のメッセージの代替テキストが表示されます。今回の場合は、これから設定する2通目の画像の代替テキストが表示されるので、1通目の画像では入力不要です。

ここまででパックの1通目の登録が完了です。

(参考)通常の画像配信と、フル画面表示の画像配信の見え方の違い

上:通常の画像配信 下:フル画面表示の画像配信

今回のように画像でしっかり見せたい場合は、フル画面表示を活用するとより伝わりやすくなります。

【2】のテンプレートパックの作成方法(2/2通目)

次にパック内の2通目、以下の画像を登録します。

①以下のとおり、メッセージパックの画面に戻るので、1通目と同様に「メッセージ新規追加」をクリック

②「画像」タブをクリックして、右側の「詳細設定ON」にチェックを入れ、画像を選択(標準メッセージ登録の③~⑤と同じ手順)

③「リンク設定」タブで、

- 「分割レイアウト」を選択(例 リンク2:左右に分割)

- 設定領域ごとに「使用しない」を選択/任意のリンクを設定/ユーザーメッセージを入力」(例 領域AとBで順にユーザーメッセージ【Q1.A】【Q1.B】を送信)

↓↓ 実際に送られるメッセージ ↓↓

④代替テキストを入力して「テンプレートを設定」をクリック

ここまでで2通目の登録も完了です。

パック内に2つの画像が入ったものが完成

同様に、Q4までメッセージパックを作成します。

テンプレートはコピーができるので、コピーを上手く活用して効率的に作成しましょう。

【3】「診断前メッセージ」と【4】「診断結果」画像を標準メッセージで登録

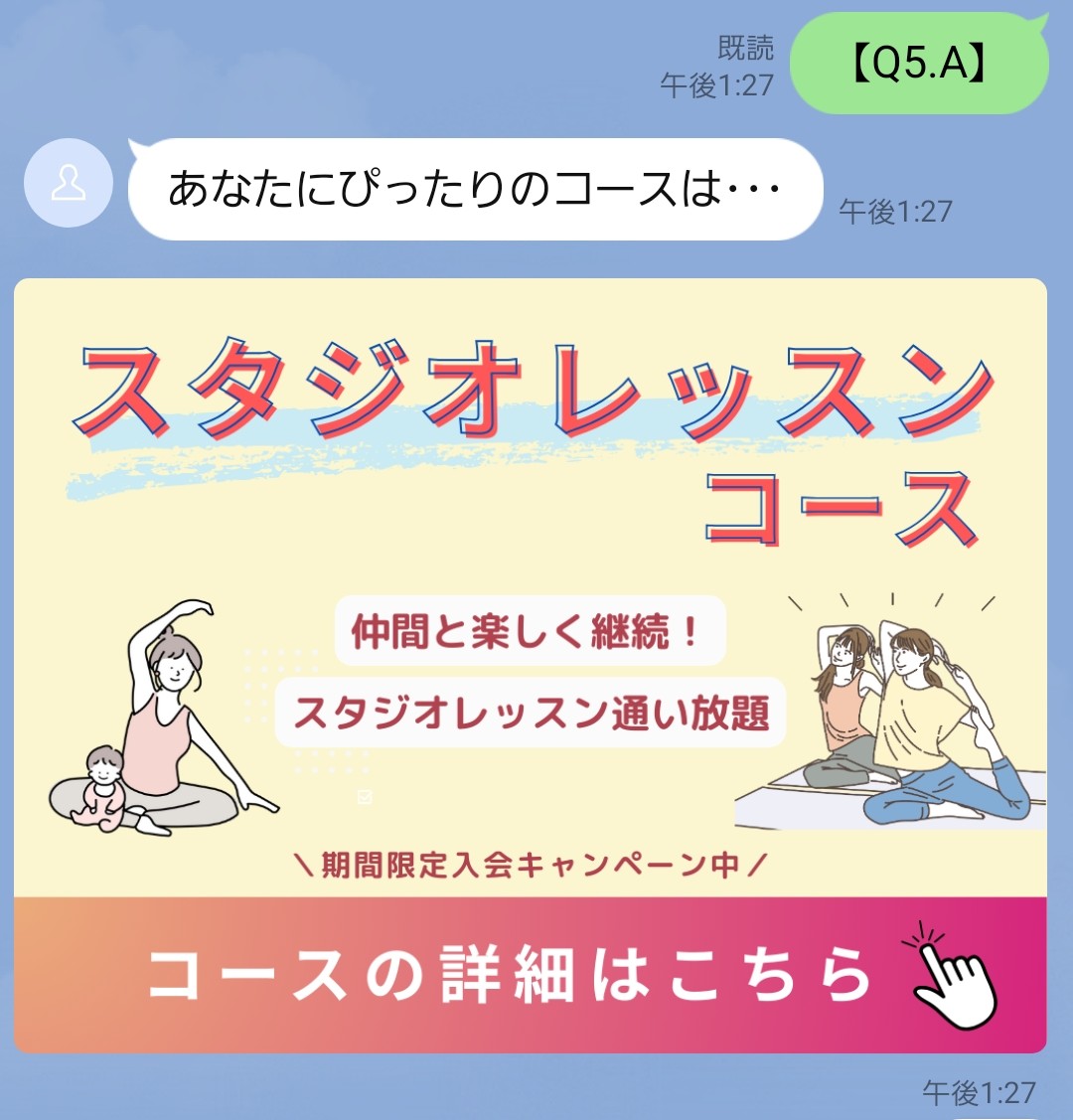

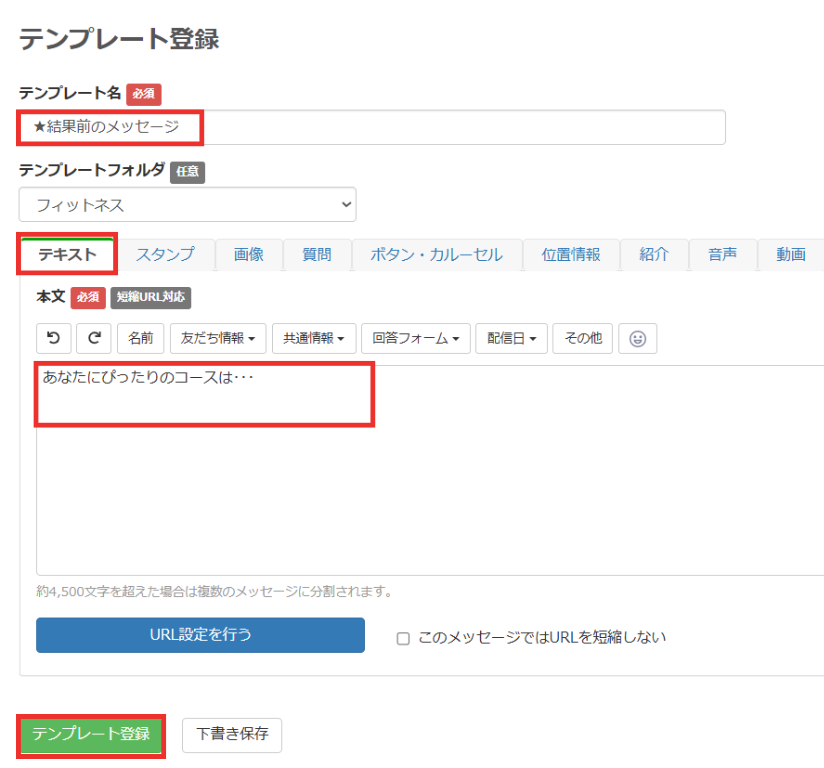

こちらでは、以下の「診断前メッセージ」と「診断結果の画像」を登録します。

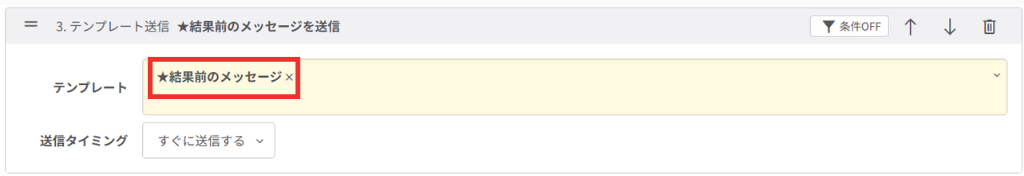

診断前メッセージ

標準メッセージ登録の①の画面で、任意のテンプレート名(例 ★結果前のメッセージ)と「テキスト」タブでメッセージ(例 あなたにぴったりのコースは・・・)を入力し、テンプレートを登録

診断結果の画像

①標準メッセージ登録の①~⑤までは同じなので、⑥のリンク設定から解説します。

「リンク設定」タブで、

- 「分割レイアウト」を選択(例 リンク1)

- 設定領域ごとに「使用しない」を選択/任意のリンクを設定/ユーザーメッセージを入力」(例 領域Aで指定のURLを開くを選択、URLは仮にLステップブログのものを入力)

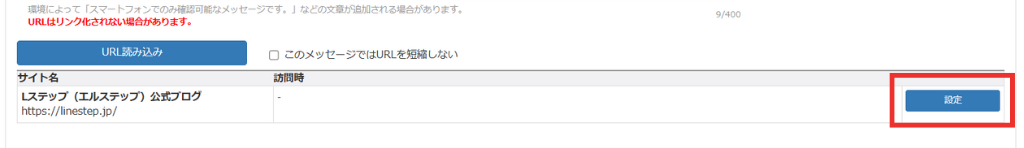

代替テキストを入力したら「URL設定を行う」をクリック

②以下のようにURL設定の画面が出てくるので、次は指定のURLに遷移した際のアクション設定を行います。

右端の「設定」をクリック

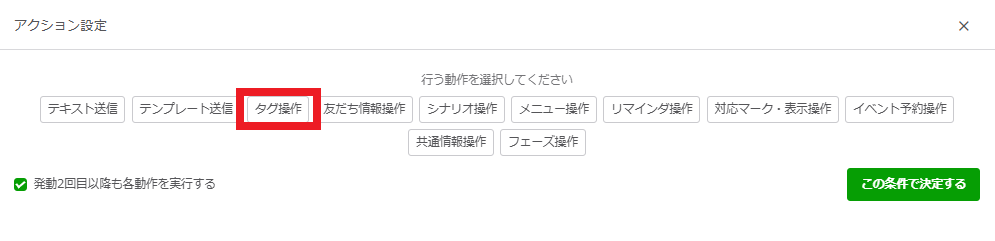

③「訪問時アクション」の「⚡アクション設定する」をクリック

④今回のアクション設定では、指定のURLに訪問したことがわかるように、画像をタップした(コース詳細を見ようとタップした)人にタグ付けを行います。

「タグ操作」をクリック

- タグ操作:タグ追加を選択

- タグ選択:「診断結果_リンクタップ_スタジオレッスンコース」を選択

「この条件で決定する」をクリック

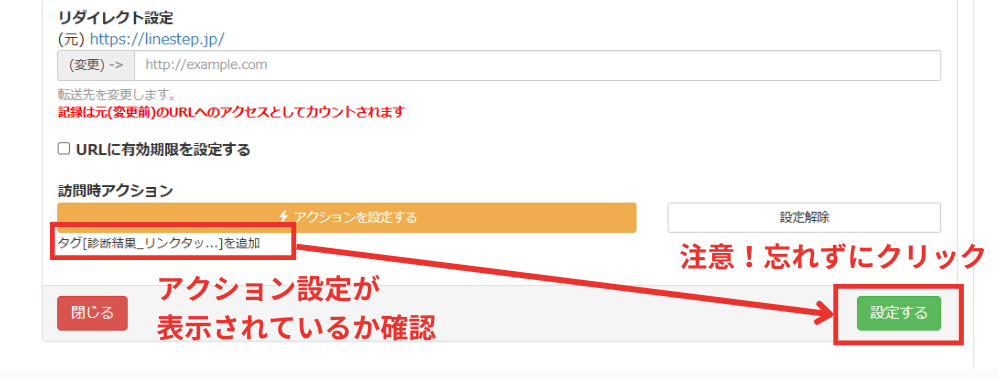

⑤元のURL設定画面に戻るので「訪問時アクション」のところに、指定したアクション設定が表示されているか確認し、右下の「設定する」をクリック

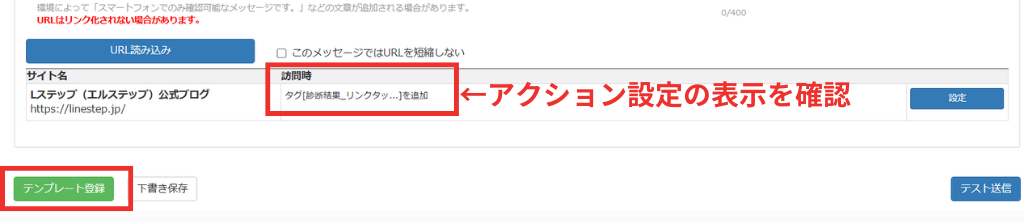

⑥元の画像タブページに戻るので、URLのアクション設定が正しく表示されているか確認して、「テンプレート登録」をクリック

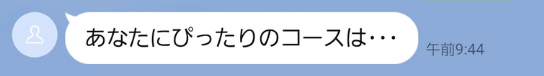

【5】「回答済メッセージ」を標準メッセージで登録

最後に、同じ設問を2度回答した場合に出る「回答済メッセージ」を登録します。

手順は、「診断前メッセージ」と同じです。

テキストに「この設問は回答済です。」などわかりやすいメッセージを登録しましょう。

ここまでで、すべてのテンプレートの登録が完了しました。

✅テンプレートの並び順について

登録した順に下から並ぶので、ご自身でわかりやすい順番に並び替えるのがおすすめです。

STEP5|自動応答の設定

自動応答の設定を行います。

STEP5のゴール

▼実際の手順

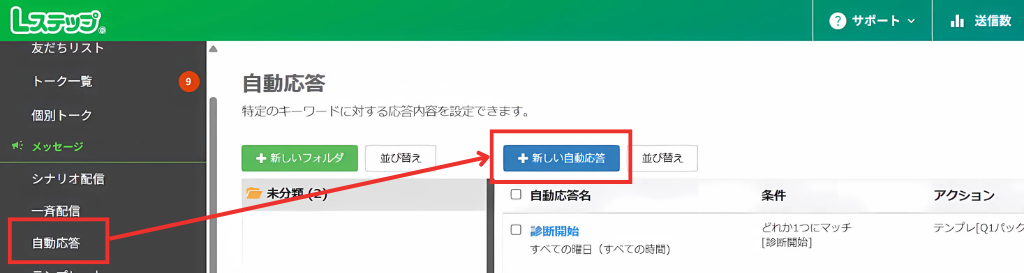

【診断スタート】のユーザーメッセージに反応する自動応答の設定

①メニューの「自動応答」を選択して、「+新しい自動応答」をクリック

②任意の「自動応答名」を入力し(例 【Q1.A】)、「【】つきメッセージ」にチェックを入れる

※【】つきのキーワードを使用しないときはチェック不要

応答設定のキーワード欄に自動応答のキーワードを入力(例 【Q1.A】)

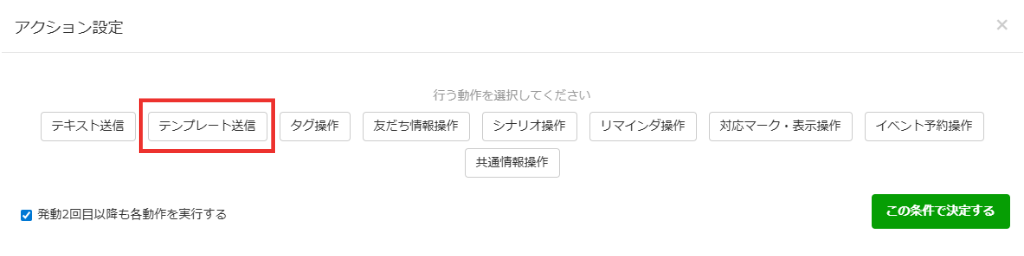

ページ下にある「応答時のアクション設定」で「⚡アクションを設定する」をクリック

③アクション設定の画面で「テンプレート送信」をクリック

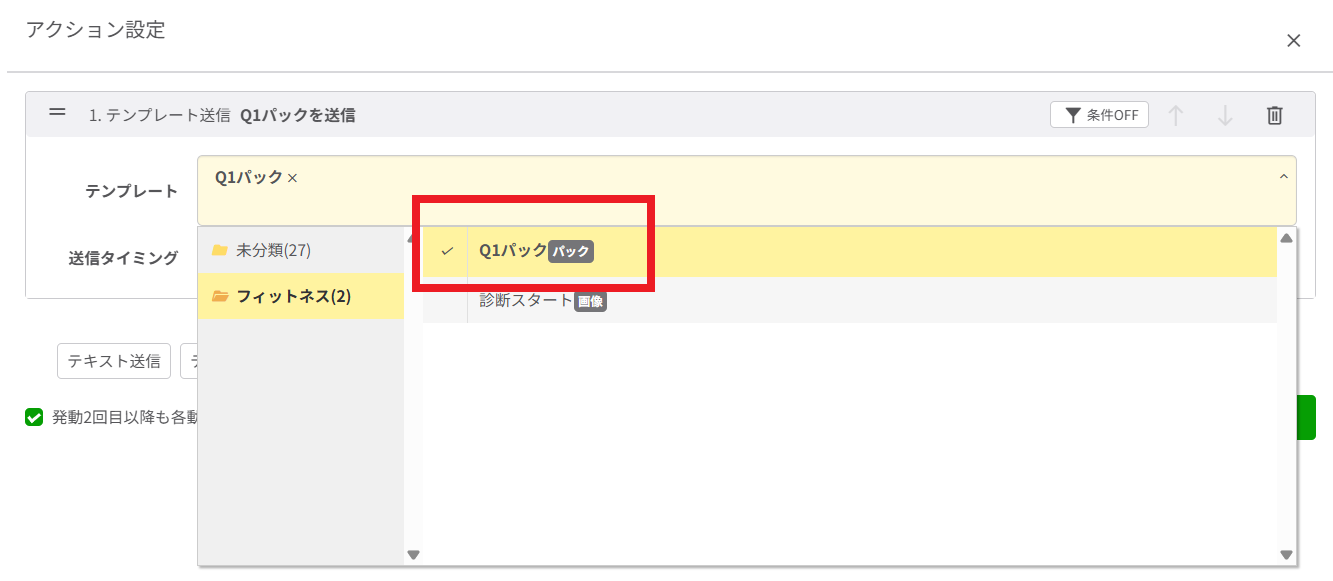

④テンプレートのプルダウンから設定したいテンプレートパック(今回は、「Q1パック」)を選択し、「この条件で決定する」をクリック

⑤自動応答登録画面に戻るので、応答回数は「何度でも応答する」を選択、最下部の「登録」をクリック

ここまでで完了です。

✅応答回数について

今回は、1人につき1回だけ診断を受けられるように設定します。Q1以降の設定で、1回目の回答が診断結果に反映されるようにしています。

そのため、診断スタート時の応答回数を「何度でも応答する」にしても「1人につき1回まで応答する」にしても、診断結果には影響ありません。

Q1の回答が完了してQ2が始まるときの自動応答の設定

前項の①と②までは同じで、アクション設定のみ変わります。

今回は、友だちを以下の3パターンに分けてアクション設定を行います。

【1】すでにQ1を回答済の人

【2】はじめてQ1を回答する人

【3】全員

それぞれ設定するアクション設定は以下のとおりです。

| 【1】 | 回答済のメッセージを送信 | 「この設問は回答済です」のメッセージ |

| 【2】 | タグの追加 |

|

| 【3】 | 次の設問と選択肢を送信 | Q2の設問&選択肢のメッセージパックを送信 |

【1】の「Q1を回答済の人」というのは、例えば「Q1でBを選んだけれど、やっぱりAにしようかな」と、Q1の画像に戻ってAをタップし直す人(重複回答の人)を想定しています。

以下のような動きです。

【1】すでにQ1を回答済の人への設定

「テンプレート送信」で該当のメッセージ(例 ★回答済メッセージ)を選択

条件設定でタグ【Q1回答済】と「選択したタグを1つ以上含む人」を選択

【2】はじめてQ1を回答する人への設定

「タグ操作」で「タグを追加」、タグ【好み:有酸素】【Q1回答済】を選択

条件設定でタグ【Q1回答済】と「選択したタグを全て含む人を除外」を選択

【3】全員

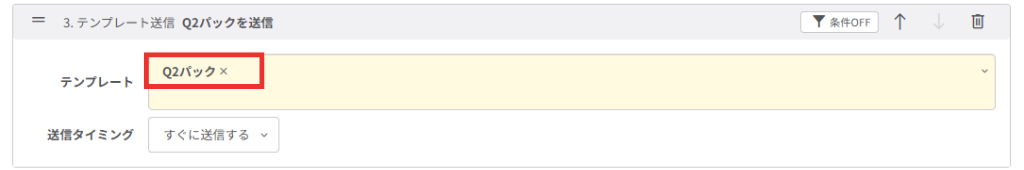

「テンプレート送信」で次のメッセージ(例 Q2パック)を選択

「Q1のB」「Q2のA」‥‥「Q4のB」まで同様の設定を繰り返します。

自動応答もコピーができるので、コピーを活用して効率的に作成しましょう。

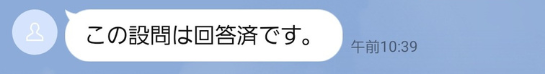

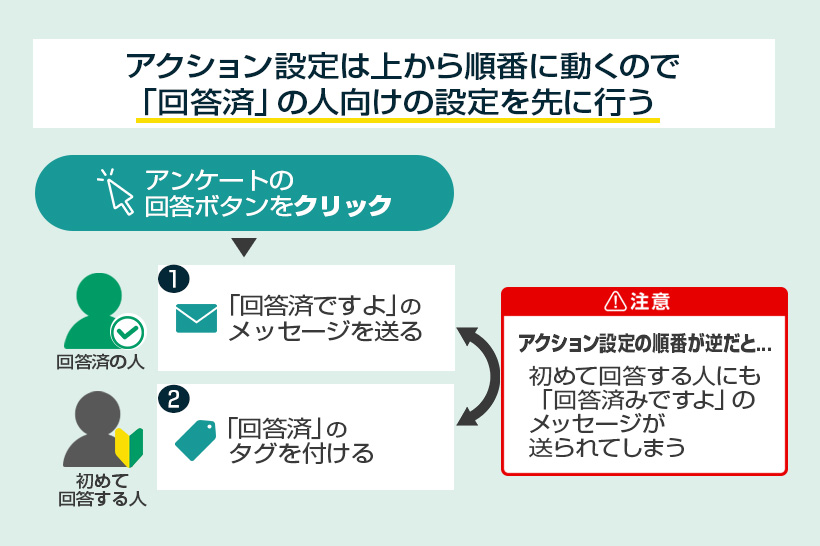

| 注意:アクション設定は、上から順番に動きます。アクションを設定する際は、順番を意識しながら考えましょう。

例えば今回の設定の場合、診断の回答をする人は2パターンです。

先に「回答済の人」向けの設定をしてから、次に「初めて回答する人」向けの設定をします。

この順番が逆だと、初めて回答する人にも「回答済ですよ」のメッセージが送信されてしまいます。

|

Q5では回答が完了するため、診断結果を送信するアクション設定が必要です。次で解説します。

Q5の回答が完了し、診断結果を送信するための自動応答の設定

アクション設定のみ変わるので、アクション設定の部分のみ解説します(その前は「診断スタートの自動応答設定」の①と②を参照)。

①「Q5のA」と回答した場合の設定です。アクション設定は、友だちを以下の5つのグループに分けて行います。

【1】Q5を既に回答済の人への設定

【2】Q5をはじめて回答する人への設定

【3】全員

【4】「スタジオレッスンコース」に該当する人への設定

【5】「パーソナルトレーニングコース」に該当する人への設定

それぞれ設定するアクション設定は以下のとおりです。

| アクションの順番 | 対象者 | アクション設定 | アクションの動作 |

| 【1】 | 回答済の人 | メッセージを送信 | 「この設問は回答済です」のメッセージ |

| 【2】 | 初めて回答した人 | タグ追加 |

|

| 【3】 | 初めて回答した人 | メッセージ送信 | 「あなたの診断結果は・・・」のメッセージ |

| 【4】 | Q4:A

Q5:A と回答した人 |

診断結果画像の送信 | スタジオレッスンコースを案内 |

| 友だち情報の代入 | 「スタジオレッスンコース」を代入 | ||

| 【5】 | Q4:B

Q5:A と回答した人 |

診断結果画像の送信 | パーソナルトレーニングコースを案内 |

| 友だち情報の代入 | 「パーソナルトレーニングコース」を代入 |

【1】~【5】までの各アクション設定は以下のとおりです。

【1】Q5を既に回答済の人への設定

「テンプレート送信」で該当のメッセージ(例 ★回答済メッセージ)を選択

条件設定でタグ【Q5回答済】と「選択したタグのいずれか1つ以上を含む人」を選択

【2】Q5をはじめて回答する人への設定

「タグ操作」で「タグの追加」とタグ【タイプ:指導】【Q5回答済】を選択

条件設定でタグ【Q5回答済】と「選択したタグを1つ以上含む人を除外」を選択

【3】全員

「テンプレート送信」で該当のメッセージ(例 ★結果前のメッセージ)を選択

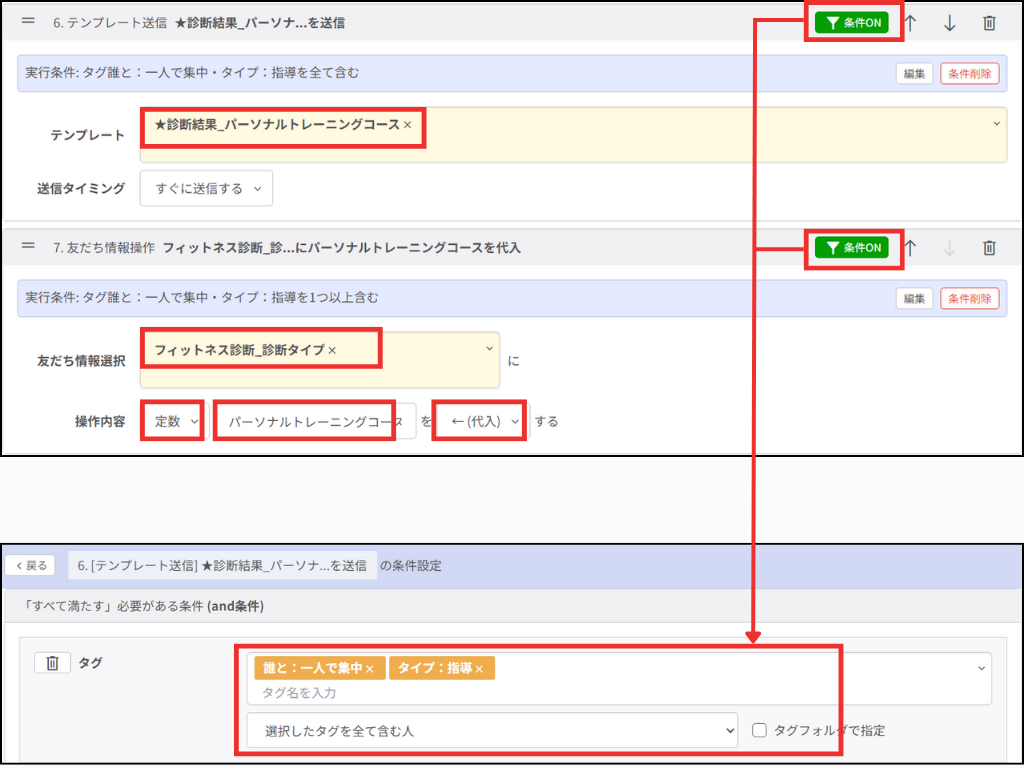

【4】「スタジオレッスンコース」に該当する人への設定

「テンプレート送信」で該当のテンプレート(例 ★診断結果_スタジオレッスンコース)を選択

「スタジオレッスンコース」に該当する人は、Q4もQ5もAと回答した人なので、条件設定でタグ【誰と:仲間】【タイプ:指導】と「選択したタグをすべて含む人」を選択

「友だち情報操作」で該当の友だち情報(例 フィットネス診断_診断タイプ)を選択し、「定数」を選択、「取得したい情報(例 スタジオレッスンコース)」入力して「←代入する」を選択

友だち情報操作の条件設定も、テンプレート送信と同じ設定です。

【5】「パーソナルトレーニングコース」に該当する人への設定

【4】の「スタジオレッスンコース」に該当する人への設定と手順は同じです。

「パーソナルトレーニングコース」に該当する人は、Q4がBかつQ5がAと回答した人になるので、条件設定のタグは【誰と:一人で集中】【タイプ:指導】を選択しましょう。

アクションがすべて設定できたら、「この条件で決定する」をクリック

ここまでで設定が完了です。

同様の設定をQ5のBについても設定します。

自動応答【Q5.B】では、【4】、【5】のコースは以下の通りに設定します。

| コース | テンプレート送信 | 友だち情報の登録 | 条件 |

| ペアでフリー利用コース | 該当のテンプレートを選択 | 定数「ペアでフリー利用コース」を挿入 | Q4.A【誰と:仲間】

Q5.B【タイプ:自由】 のタグをすべて含む人 |

| 24時間フリー利用コース | 該当のテンプレートを選択 | 定数「24時間フリー利用コース」を挿入 | Q4.B【誰と:一人で集中】

Q5.B【タイプ:自由】 のタグをすべて含む人 |

STEP6|動作の確認

診断コンテンツの設定が完了したら、実際に正しく動くか確認しましょう。

STEP6のゴール

▼実際の手順

以下のポイントをおさえて、想定していた動きになっているかを確認します。

>>確認すべきポイント

- 各質問が順番通りに表示されるか

- 選択肢をタップした時に次の質問に進むか

- 回答に応じて適切なタグが付与されるか

- 適切な友だち情報が取得できているか

- 最終的に正しい診断結果が表示されるか

テンプレートの「操作」ボタンの中にある「テスト送信」から、自分のLINEアカウントに診断を送信して実際の動作を確認できます。

テスト送信も通数を消費するので効率的に確認を進めましょう。

※LステップとLINE公式アカウント両方の通数を消費

- リプライメッセージ:配信数に「カウントされない」(課金対象でない)

- プッシュメッセージ:配信数に「カウントされる」(課金対象)

今回のテスト送信では、①と③で通数を消費します。

| メッセージ | 種類 | 理由 | |

| ① | アンケートありがとうのメッセージ&診断画像 | プッシュメッセージ | テスト送信から「お礼メッセージ&診断スタート画像のパックメッセージ」を送信 |

| ② |

|

リプライメッセージ | 自動応答メッセージ |

| ③ | 診断結果画像 | プッシュメッセージ | ②とのテンプレートパックではなく、単独のメッセージ送信 |

想定通りに診断コンテンツが動けば、すべての設定が完了です。

【活用事例】リッチメッセージ×診断コンテンツの活用で回転率1.3倍と客単価1.8倍アップ

育毛とヘアカラーサービスを展開している「ベイコローレ」様では、以前は、パーソナルカラー診断を紙のヒアリングシートで行っていました。その際、時間がかかりすぎて回転率が下がるという課題がありました。

そこでリッチメッセージを使った診断コンテンツを導入し、LINE上で質問に回答してもらう仕組みに変更。回転率1.3倍、客単価1.8倍アップを実現しています。

【Before】紙の診断表

【After】Lステップのリッチメニューで作成した診断コンテンツ

リッチメッセージで視覚的に情報を伝えることで、肌の色やヘアカラーなど、文章だけでは伝わりにくい内容も直感的に伝えられます。

リッチメッセージ×診断コンテンツを成功させる3つのコツ

リッチメッセージを活用した診断コンテンツを成功させる3つのコツをご紹介します。

ビジュアルで直感的に答えられるリッチメッセージを作る

リッチメッセージを活用した診断コンテンツでは、ユーザーが迷わず直感的に答えられる診断にすることが重要です。

以下のポイントを押さえて、参加率と満足度を高めましょう。

- 設問や選択肢は画像で直感的に伝える

文字だけでは理解しにくい内容も、画像を使うことで一目で把握できます。

- 視覚的要素を重視する

「パーソナルカラー診断」「インテリアスタイル診断」「ファッションテイスト診断」など、色や形、イメージが重要な診断では、リッチメッセージの効果が特に高まります。

- 微妙なニュアンスの違いを画像で表現する

「ナチュラル系」と「カジュアル系」のような微妙な違いも、視覚的に示すことでユーザーの迷いを減らせます。

- ブランドの世界観を演出する

色使いやデザインでブランドイメージを反映すれば、ユーザーにとって魅力的で印象に残る診断になります。

凝ったデザインを使用したい場合には、外部のデザイナーの方に依頼するのも一つの方法です。

適切なタイミングで診断に誘導する

診断コンテンツの成果は、どのタイミングで提供するかで大きく変わります。ユーザーが最も関心を持っているタイミングで診断を案内しましょう。

- 友だち登録直後に案内

友だち登録直後は最も関心をもってもらいやすいタイミングです。

お礼メッセージと一緒に診断を送ることで「自分の悩みをすぐに解消できるかも」という期待感から高い回答率を実現できます。

- リッチメニューで常時アクセス可能に

いつでも診断を受けられるよう、リッチメニューに診断ボタンを設置します。

ユーザーが必要と感じたタイミングで能動的にアクセスできるため、モチベーションの高い状態で診断に参加してもらえます。

- 商品購入前のサポートとして活用

「どの商品を選べばいいかわからない」というユーザーには、商品選びのサポートとして診断を提案します。購入への不安を解消し、満足度の高い選択につなげられます。

ユーザーの状況に応じて自然な流れで診断を提案することで、押し付けがましくない、価値のあるサポートとして受け入れてもらえます。

診断をきっかけに長期的な関係を築く

診断をやって終わりではなく、継続的なコミュニケーションの出発点として活用しましょう。

取得したタグや友だち情報を活用して、診断結果に応じたセグメント配信を行います。

例えば今回の事例なら、

- 「スタジオレッスンコース」の人にはヨガやダンスの情報

- 「パーソナルトレーニングコース」の人には専門トレーナーによる個別指導の案内

などを配信することで、個々のニーズに合った価値を提供できます。

長期的な関係作りとして、

- レベルアップ診断の提案

- 季節やイベントに合わせた特別コンテンツの配信

- ユーザーの進捗状況を踏まえた個別アドバイスの送信

なども効果的です。

診断で得た情報を基にパーソナライズされたコミュニケーションを続けることで、一人ひとりに寄り添うパートナーとしての関係を築けます。

まとめ

Lステップのリッチメッセージを活用した診断コンテンツは、文章だけでは伝えにくい内容を、画像を使って直感的に届けられるのが大きな強みです。

さらに、診断で取得したタグや友だち情報を活用すれば、セグメント配信や個別フォローで一人ひとりに合った対応が実現できます。

フリープラン(初期費用・月額無料)から始められるため、まずは簡単な診断から取り入れて、ユーザーとの関係づくりと成果につなげていきましょう。

-1.jpeg)