多くの患者様が日常的に使うLINEを活用すれば、医療機関でも問診票の配布・回収をスムーズに行えます。

本記事では、LINE公式アカウントで問診票を活用する方法やそのメリット、注意点をわかりやすく解説します。

- LINE公式アカウントで問診票を活用・配布するメリット

- 無料で問診票を作成する手順(Googleフォーム連携)

- 運用時に注意すべきポイント

- ツールを活用して効率化・自動化する方法

- 問診票の活用事例

目次

LINE公式アカウントで問診票を活用するメリット

LINE公式アカウントで、問診票を活用するメリットを4つ紹介します。

医師・スタッフの業務を効率化できる

LINE公式アカウントを使って問診票を事前に配布すれば、来院時の受付対応や入力作業の手間を減らせます。

紙の問診票では、患者様が到着してから記入をお願いし、スタッフが回収・確認・入力を行う流れになるため、受付や診察の開始が遅れることが少なくありません。

事前に回答を受け取っていれば、医師は診察に入る前から患者様の症状や既往歴を把握でき、スタッフは転記や整理の負担を大幅に減らせます。

その結果、診察の進行がスムーズになり、限られた時間でより多くの患者様に対応できる体制を整えやすくなります。

患者様の待ち時間短縮につながる

LINE上で事前に問診票を入力できれば、来院時に紙へ記入する必要がなく、受付での時間を大幅に減らせます。

あらかじめ症状や既往歴が医療機関に共有されているため、スムーズに診察できるのもメリットです。

特に体調がすぐれない患者様にとって、待合室で長時間過ごさずに済むのは安心感につながります。

また、待合室の滞在時間が短くなることで混雑や感染リスクの軽減にも貢献し、快適な受診環境を提供できます。

記入漏れやミスを防止できる

紙の問診票では、記入漏れや読み取りにくい文字などが原因で、正確な情報が医師に伝わらないことがあります。

オンライン上で作成した問診票なら、必須項目を設定できるため、空欄や記載ミスを防ぎやすくなります。

入力内容はそのままデジタルデータとして保存されるため、スタッフが転記する手間も不要です。

これにより誤入力のリスクが減り、医師はより正確な情報をもとに診察を行えます。

結果として診療の質が高まり、患者様にとっても安心して治療を受けられる環境が整います。

ペーパーレスでコスト削減につながる

LINEを活用して問診票をデジタル化すると、紙や印刷にかかるコストを削減できます。

従来の紙ベースの運用では、印刷費や保管スペース、廃棄処理など、目に見えにくい経費が積み重なります。

さらに、紙の管理にはスタッフの手間もかかり、紛失や破損といったリスクも避けられません。

ペーパーレス化すれば、こうしたコストやリスクを削減できるだけでなく、環境負荷の軽減にもつながります。

問診データの長期保存や検索も容易になり、コスト削減と業務効率化につなげられます。

LINE公式アカウントで問診票を活用する方法【無料】

LINE公式アカウントでは、外部の電子カルテと連携する方法もありますが、今回はGoogleフォームを使い無料で問診票を作成する方法を紹介します。

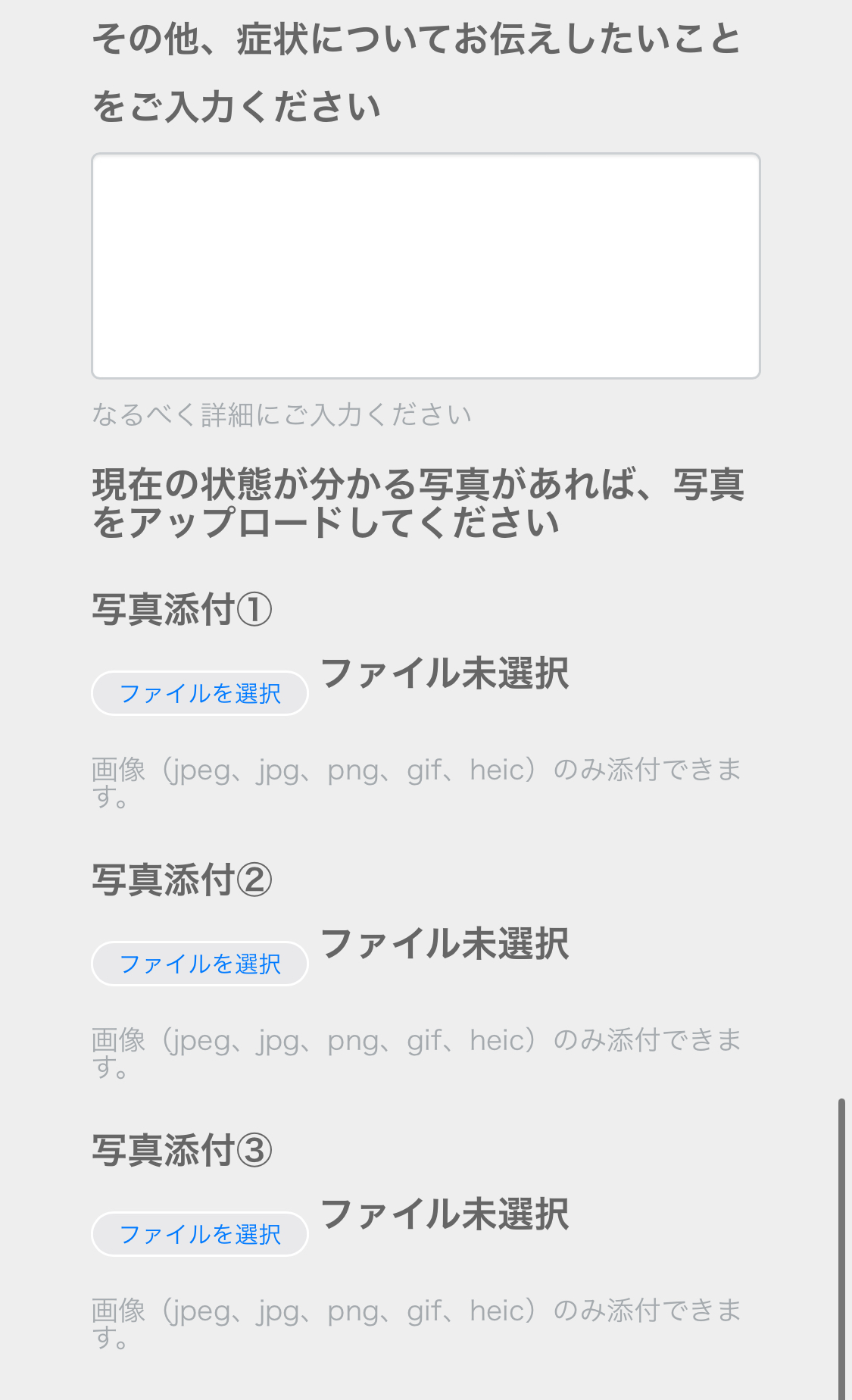

STEP1:LINE公式アカウントを作成する

まずは問診票を配布するための基盤として、LINE公式アカウントを作成します。

LINE公式アカウントとは、企業や医療機関が患者様や顧客と直接つながれるビジネス向けのLINEアカウントです。

無料で開設でき、スマートフォンやパソコンから管理画面にアクセスして利用できます。

作成は公式サイトから行い、アカウント名やプロフィール画像、業種などを入力するだけで登録可能です。

開設後は、友だち追加用のQRコードやURLを発行し、患者様に案内することで簡単に利用してもらえるようになります。

STEP2:Googleフォームで問診票を作成する

LINE公式アカウントと組み合わせる問診票は、Googleフォームを使えば無料で簡単に作成できます。

Googleアカウントがあれば誰でも利用でき、テンプレートを選んで必要な設問を入力していくだけで完成します。

患者様の基本情報や症状、既往歴などをチェック形式や自由記述で設定でき、回答は自動的にスプレッドシートへ集計されるためデータ管理も容易です。

また、設問内容は後から編集可能なので、診療科やシーズンごとに柔軟に調整できます。

具体的な作成方法は、以下をご確認ください。

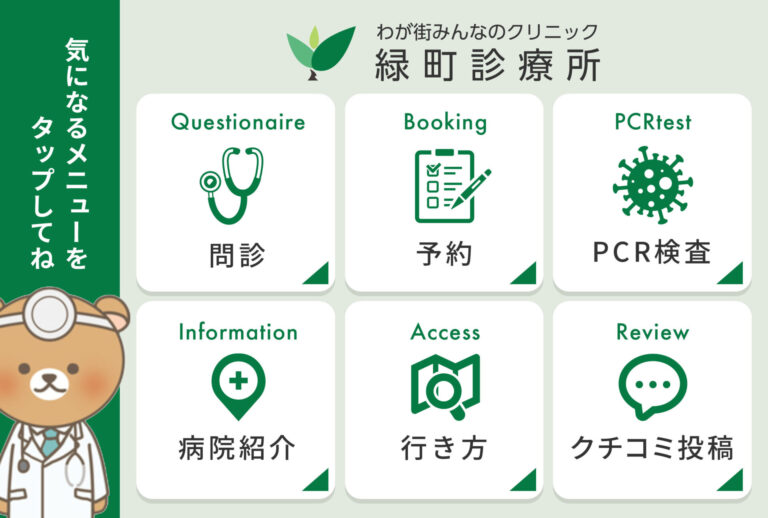

STEP3:リッチメニューにGoogleフォームのリンクを設置する

Googleフォームで作成した問診票を患者様に配布する際は、LINE公式アカウントのリッチメニューにリンクを設置する方法が便利です。

リッチメニューはトーク画面下部に常時表示されるため、患者様が迷わずアクセスでき、受付から案内する手間も軽減されます。

紙の案内や口頭説明では伝わりにくい部分も、リッチメニューなら視覚的に提示できるので、よりスムーズな誘導が可能になります。

LINE公式アカウントで問診票を活用する際の注意点

ここでは、LINE公式アカウントで問診票を活用する際の注意点を紹介します。

回答データの管理が煩雑になりやすい

LINE公式アカウントとGoogleフォームを組み合わせて問診票を作成すると、回答内容はスプレッドシートに自動保存されます。

しかし、患者様の数が増えるとデータが膨大になり、検索や整理に手間がかかりやすいのが難点です。

また、Googleフォームの回答者とLINEの友だち情報は自動で紐付かないため、「誰がどの回答を送信したのか」を手動で照合する必要があります。

患者様の情報を正確に管理するためには、シートを確認しながら手作業で整理する工程が発生し、ミスや工数の増加につながる点に注意が必要です。

リマインドやフォローアップは手動でしか行えない

LINE公式アカウントでは、事前に作成した問診表を活用してお客様から情報を収集できますが、記入後のリマインドやフォローアップ配信は自動化できません。

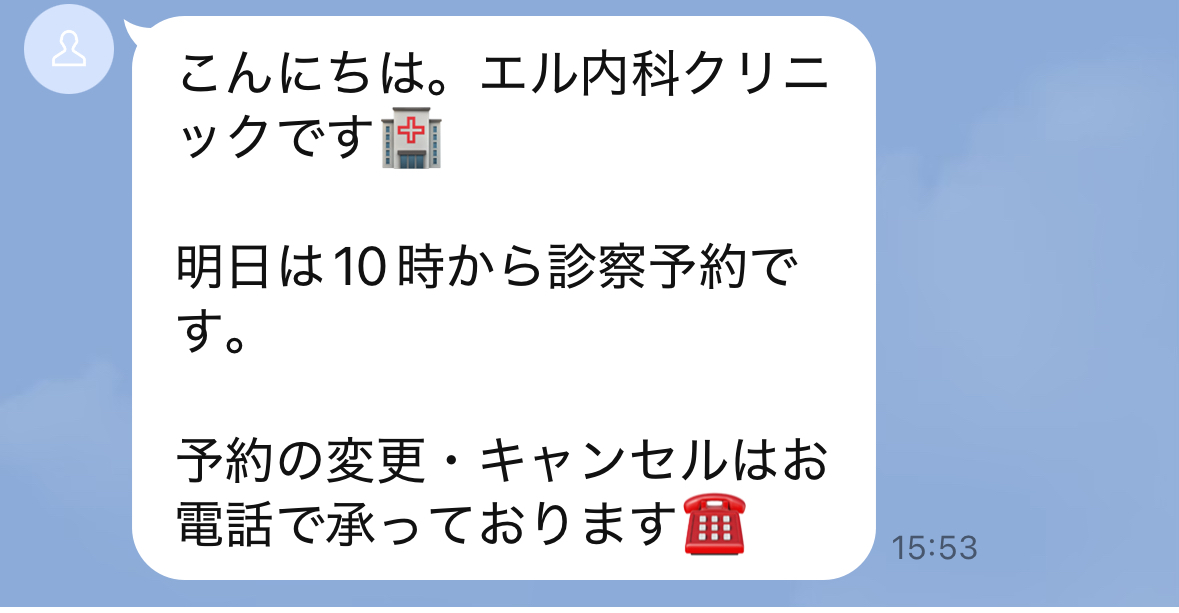

たとえば「ご記入ありがとうございます」「来院日は明日の10時です」といった案内を送る場合、手動で配信する必要があります。

そのため、件数が増えると対応が追いつかず、フォロー不足になってしまいます。

効率的に運用するには、リマインドやステップ配信が可能な、LINE公式アカウント専用の拡張ツールと組み合わせると効果的です。

効率的に問診票を活用するなら「Lステップ」がおすすめ

LINE公式アカウント専用のMA(マーケティングオートメーション)ツールLステップを活用すれば、LINE公式アカウントで対応しきれないことも自動化可能です。

ここでは、問診票の活用にLステップがおすすめの理由を3つ紹介します。

問診票の配布・回収がLINE上で行える

Googleフォームを使う方法では、フォームの回答内容とLINEの友だち情報を自動で結びつけることができません。

一方、Lステップの回答フォームを活用すれば、問診票の配布・回収、患者様の情報管理までをすべてLINE上で完結可能です。

患者様は普段使っているLINEトーク画面上で質問に答えるだけなので、アプリの切り替えやブラウザの起動が不要です。

回答フォームを活用することで、紙の問診票に近い感覚を保ちながら、オンライン問診の仕組みを構築できるのがメリットと言えます。

行動データを自動で整理して顧客カルテ化できる

Lステップでは、回答した問診内容だけでなく、患者様の行動や来院歴なども友だち情報として管理できます。

たとえば、「アレルギーあり」「初診」「再診」といった回答や行動に応じて自動的にタグを付与し、管理可能です。

これにより、患者様ごとの状態や来院履歴を一覧で把握でき、顧客カルテのように活用できます。

手動でデータを整理する手間が不要なため、スタッフの負担を大幅に軽減できるでしょう。

予約のリマインドやフォローアップメッセージが配信できる

Lステップを活用すれば、予約前のリマインダ配信や診察後のフォローアップメッセージを自動で送ることができます。

たとえば、診察日の前日に「明日は10時〜診察予約日です。」といったリマインドを配信することで、無断キャンセルや予約忘れの防止につながります。

また、Lステップのシナリオ配信を活用すれば、診察後のフォローアップメッセージを自動で送信でき、患者様との関係性を継続的に築くことも可能です。

患者様の回答内容や診察日をもとにメッセージを分岐させられるため、手動対応の手間を減らしながら、一人ひとりに合わせた柔軟なコミュニケーションをとれるでしょう。

なお、回答フォームやタグ管理、リマインダ配信はLステップのフリープランでも利用できます。

まずは無料で導入し、運用に慣れてからアップグレードするのもおすすめです。

Lステップを使った問診票の活用事例

ここでは、Lステップを使った問診票の活用事例を2つ紹介します。

内科クリニックの事例

「そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニック」様では、来院時の問診をスムーズに行うため、Lステップを活用してオンライン問診票を導入しました。

受付カウンターに設置されたQRコードを読み込むだけで外部の問診票ツールが開き、症状や相談内容を入力可能です。

医療スタッフは事前に内容を確認できるため、診察準備や検査対応を効率化できています。

また、チェックイン後10分で次回予約案内が自動送信され、再診予約率は約6割に達しています。

Lステップを使った問診票の自動化により、受付対応の負担軽減と診察のスピード化を実現した事例です。

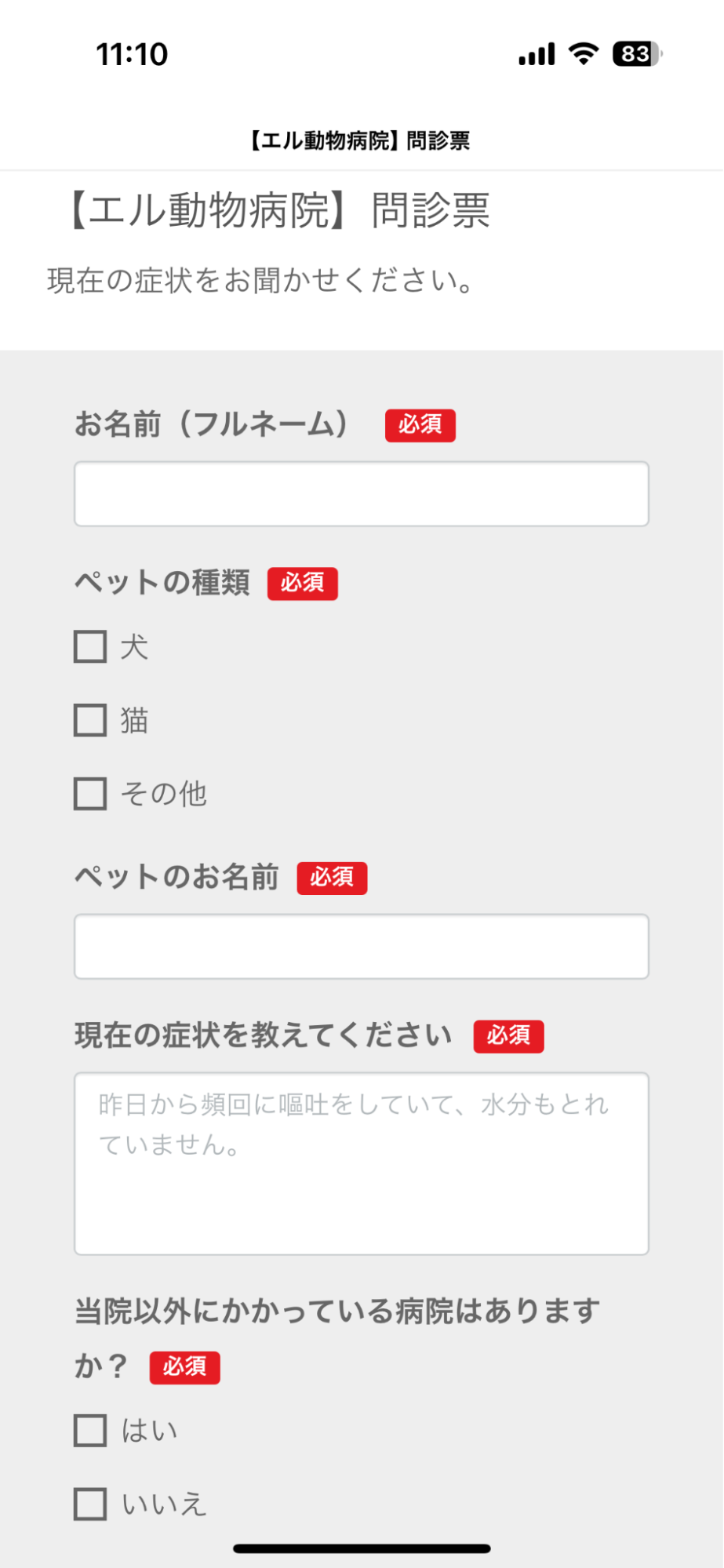

動物病院の事例

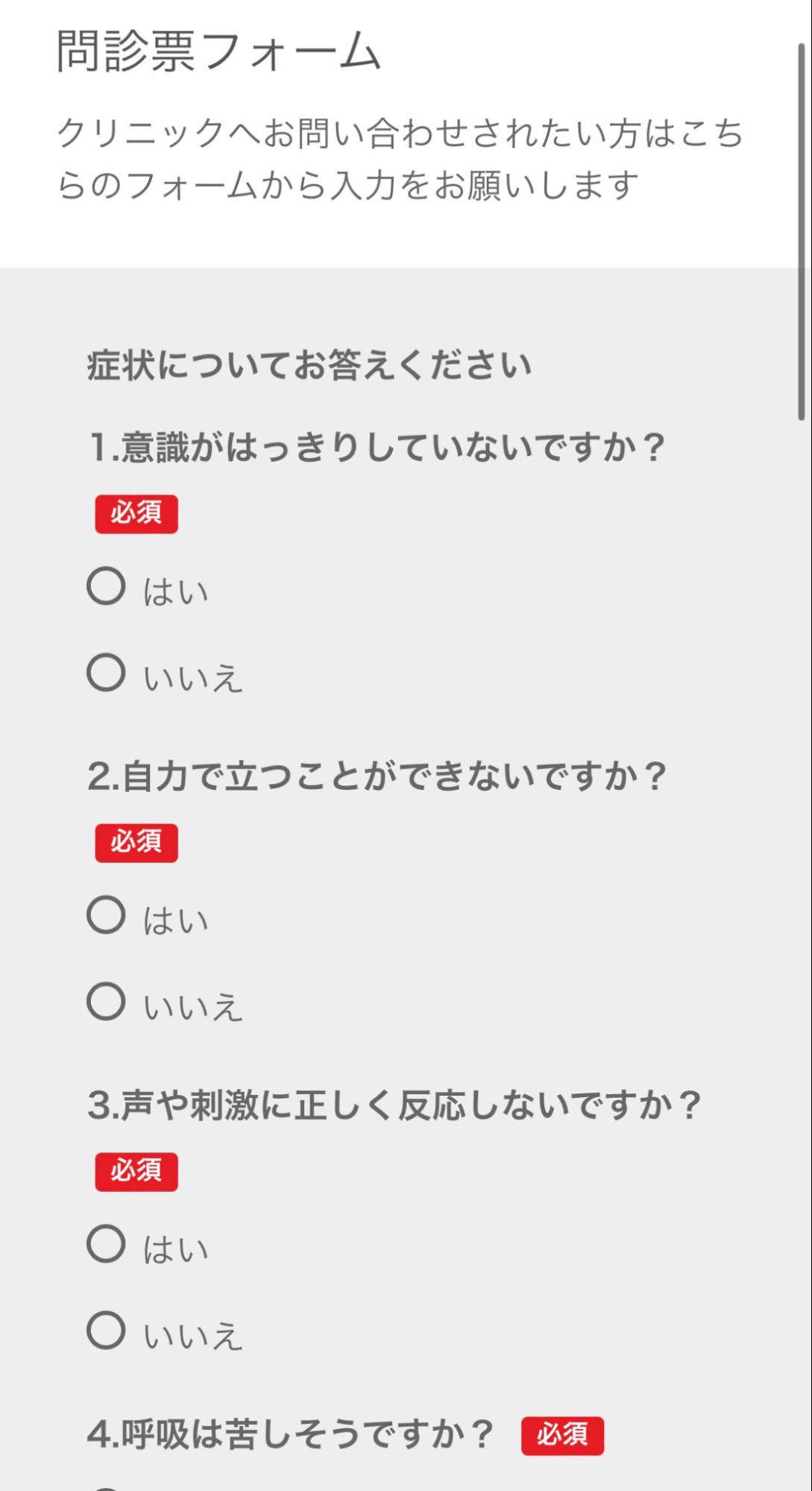

「芝アニマルクリニック」様では、「来院が必要か事前に判断したい」「診察費の問い合わせを減らしたい」という課題を抱えていました。

そこでLステップを導入し、LINE上で問診票を自動配信。回答内容をもとにスコアリングを行い、緊急度を判定できる仕組みを構築しました。

症状の入力や写真送信にも対応し、獣医師が即時に内容を確認できるため、必要なケースのみ来院を促すことが可能になりました。

問診のオンライン化によって、業務効率化と飼い主の安心感向上を同時に実現した事例です。

まとめ

LINE公式アカウントを活用すれば、問診票の配布・回収が行えます。

さらに、Lステップを活用すればデータ管理やリマインドの配信をLINE上で自動化可能です。

患者様対応の工数削減をしたいなら、ぜひLステップを活用してください。

-1.jpeg)