動画コンテンツの人気が高まる昨今、ライブ配信とECを組み合わせた、ライブコマースが注目されています。

今回は、さまざまなデータを参考に、ライブコマースのメリット・デメリット、具体的な始め方を解説します。

「日本で流行らない」と言われる理由や、成功ポイントも解説しますので、ぜひ本記事を参考に、ライブコマースを導入してみてください。

目次

そもそもライブコマースとは

ライブコマースとは、インターネット上で行うライブ配信と、 Eコマース(電子商取引)を組み合わせた販売手法です。

2016年頃から中国で流行し始め、 現在はアジア圏やアメリカを含め、効果的なECモデルとして注目されています。

従来のECやテレビショッピングと異なり、視聴者と配信者が双方向でコミュニケーションを行えるのが特徴です。

専用のプラットフォームやSNS、ECサイトが提供するライブコマースサービスなど、実施方法は多岐にわたります。

【最新】ライブコマースの市場動向

まずは中国と日本、それぞれのライブコマース市場をみていきましょう。

中国におけるライブコマース市場

中国のライブコマース市場は、2010年代後半からコロナ以降にかけて、破竹の勢いで拡大し続ける巨大マーケットです。

売上としては2017年時点で196億元、2023年には約5兆元にのぼり、日本円に換算するとおよそ100兆円の規模に達しています。

参照:China: GMV of e-commerce livestreaming 2023 | Statista

中国のEC市場に大きく貢献しているのが、KOL(キーオピニオンリーダー)と呼ばれる、ライブコマースに特化したインフルエンサーです。

中には日本でおなじみの「白い恋人」を、わずか1分30秒で10万箱販売する配信者も存在する程で、影響力の高さがうかがえます。

日本におけるライブコマース市場

2023年に公表された、NTTコムリサーチの調査によると、ライブコマースの認知割合は31.9%です。

一見すると大きな市場とは思えませんね。しかし購入経験率でみると、ライブコマース視聴者のうち、54.8%のユーザーが成約に至っているのも事実です。

つまり、ライブコマース自体の普及率は低いものの、売上に直結する販売手法なのは間違いありません。

また経済産業省の「令和5年 電子商取引に関する市場調査」によると、国内BtoC向けECの市場規模は、約25兆円。前年比から9.23%の伸び率と、好調な結果になっています。

人気の高まる物販業界において、ECとライブ配信の組み合わせは、競合との差別化を図る新たな活路となるのではないでしょうか。

ライブコマースのメリット6つ

ライブコマースを導入するメリットを解説します。

①リアルに近い臨場感を提供できる

ライブコマースは、店舗販売に近い臨場感の高さが特徴です。

リアルタイムで視聴者のコメントに答えられるため、不安や疑問を解消しながらスムーズな販促を行えます。

また、次に何が起こるかわからないワクワク感から、録画配信では味わえないエンターテイメント性を演出できるのもメリットです。

配信前のカウントダウンや期間限定のアーカイブを活用すれば、よりユーザーの期待値を高められます。

②多方向のコミュニケーションが取れる

配信者と視聴者間だけでなく、チャットを介したユーザー同士の交流もポイントです。

視聴者は他のコメントを商品レビューのように閲覧できるため、サービスに対する信頼性を高められます。

また、ユーザー同士のコミュニケーションの活性化は、顧客ロイヤリティやブランドイメージの向上にも効果的です。

自社アプリや会員限定サイトと連携すれば、競合との差別化にも役立つでしょう。

③動画コンテンツの需要が高い

SNSや動画配信サービスの普及により、映像コンテンツの需要は年々高まりつつあります。

2024年6月に公表された総務省による調査では、全年代で最も多く利用されているのは「動画投稿・共有サービス」でした。

特に10代から20代にかけての利用率が顕著で、若い世代を中心に、動画を主体としたコミュニケーションへの変容が見て取れます。

今後は動画マーケティングの活用が、ネットビジネスの成否をわけるカギとなりそうです。

④集客力が高い

集客力の高さも、ライブコマースのメリットとして挙げられます。

特にインフルエンサーとの親和性が高く、ターゲットにマッチした配信者を起用すれば、潜在層へのアピールが可能です。

プロモーションを行う上で、SNSや動画を活用したインフルエンサーマーケティングは、認知拡大の起爆剤となり得るでしょう。

⑤商品を魅力的に紹介できる

伝達力の高さもライブ配信の特徴です。テキストと比べ、画像は7倍、動画では5,000倍もの情報量を伝えられるとされています。

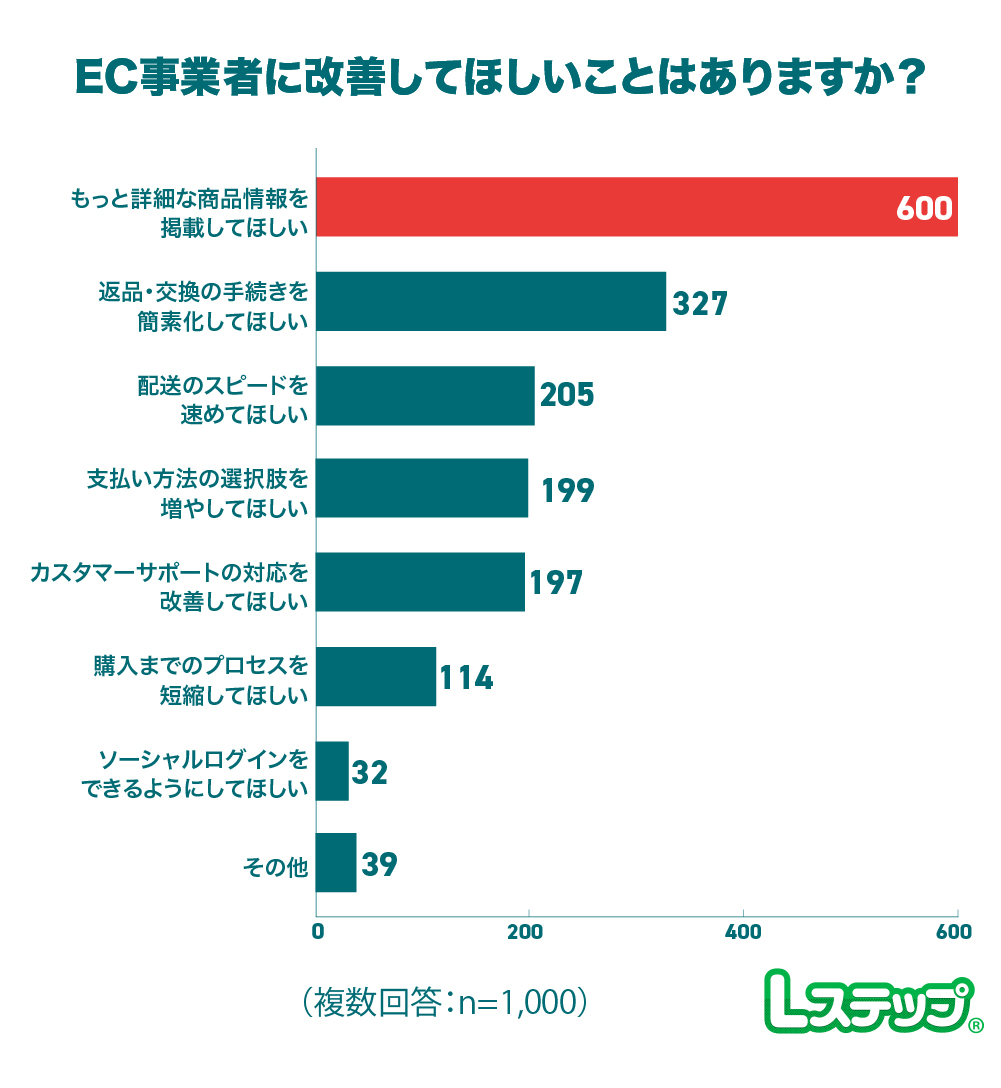

弊社の調査では、ユーザーがEC事業者に求める要望の第1位は、「詳細な商品情報を掲載してほしい」でした。

商品の質感やディティールなど、微細なニュアンスを届けられるため、視聴者の購買意欲を高められます。

⑥低コストで始められる

極端な話ですが、ライブコマースはスマホ1台あれば誰でも始められる販売方法です。

もちろん、販売するサービスやECサイトは必須ですが、店舗を構える必要がないため運用コストは格段に抑えられます。

在庫ロスや人件費を抑えられるので、スモールビジネスにも打ってつけの販促法と言えるでしょう。

中には無料で利用できる動画配信サービスもあるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

ライブコマースのデメリット・注意点

ライブコマースのデメリットを解説します。

時間に縛りがある

ライブコマースはリアルタイムでの配信のため、一定の時間にアクセスする必要があります。

そのため、ユーザー側に参加意思があったとしても、予定の食い違いにより視聴できないケースも少なくありません。

視聴者数の最大化を望むなら、見逃し配信やアーカイブ機能を活用し、当日に参加できなかったユーザーへのフォローアップも重要になってきます。

コンテンツが廃れやすい

ライブ配信はあくまで一過性のコンテンツです。録画として残さない限り、動画自体に付加価値は生まれないため、常に良質なライブ配信を行う必要があります。

また、連日にわたり長時間の配信を行ったとしても、売上が立たなければコストと労力を消耗するだけです。

費用対効果を高めるのであれば、配信の一部をSNSに再投稿するなど、コンテンツの寿命を保つための施策が必要になります。

配信者のスキルが問われる

ライブコマースでは、視聴者との円滑なコミュニケーションや、商品の魅力をうまく引き出すトークスキルが必須です。

双方向性がメリットである一方で、適切なレスポンスが行えなければ、視聴者に不信感を与えてしまう可能性もあるでしょう。

商品の知識はもちろん、想定される質問を事前に洗い出し、入念なリハーサルを行うようにしてください。

集客施策が必要になる

ただライブ配信を行うだけでは、目ぼしい効果は得られません。

数人の見込み客を引き込めたとしても、肝心のライブ配信自体が過疎な状況では、顧客の熱量も冷めてしまいます。

配信までの商品PRや事前告知、場合によっては長期間にわたる大々的なプロモーションを行う必要もあるでしょう。

実店舗での声がけやWeb広告、SNSやメルマガによる情報発信など、クロスチャネル・オムニチャネルを活用した、多角的なアプローチが求められます。

ライブコマースの始め方

ライブコマースの始め方を、4つのステップで解説します。

プラットフォームの選定

現在日本で主流のプラットフォームは、以下の3つです。

- 自社サイト型

- ECモール型

- SNS型

自社サイト型とは、プラットフォームを独自に開発するか、SaaSツールをページ内に埋め込む方法です。自由度の高さがメリットですが、コストや知識が必要になります。

ECモール型とは、楽天が提供するRakuten DRAGONのような、ECサイトが運営するライブ配信サービスです。手軽に始められる一方で、認知度に関しては今一つ。

最もバランスが取れているのは、YouTubeやInstagramなどのライブ配信機能を活用した、SNS型です。参入ハードルが低い反面、ECサイトへの導線が必須になります。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

| 自社サイト型 | 独自開発またはSaaSツール | 自由度が高い | コストがかかる |

| ECモール型 | ECサイトが提供するサービス | 手軽に始められる | 認知度が低い |

| SNS型 | SNSのライブ配信機能 | 利用者が多い | EC機能がない |

ちなみに、中国では淘宝直播 (タオバオライブ)といった、ライブコマース特化型のアプリもありますが、国内での利用を考えた場合あまり現実的とは言えません。

配信環境の整備

配信環境を整えておけば、当日のトラブルを未然に防げます。

カメラの画角や音量、照明の明るさなど、事前にテスト配信を行い、違和感がないかチェックしてください。

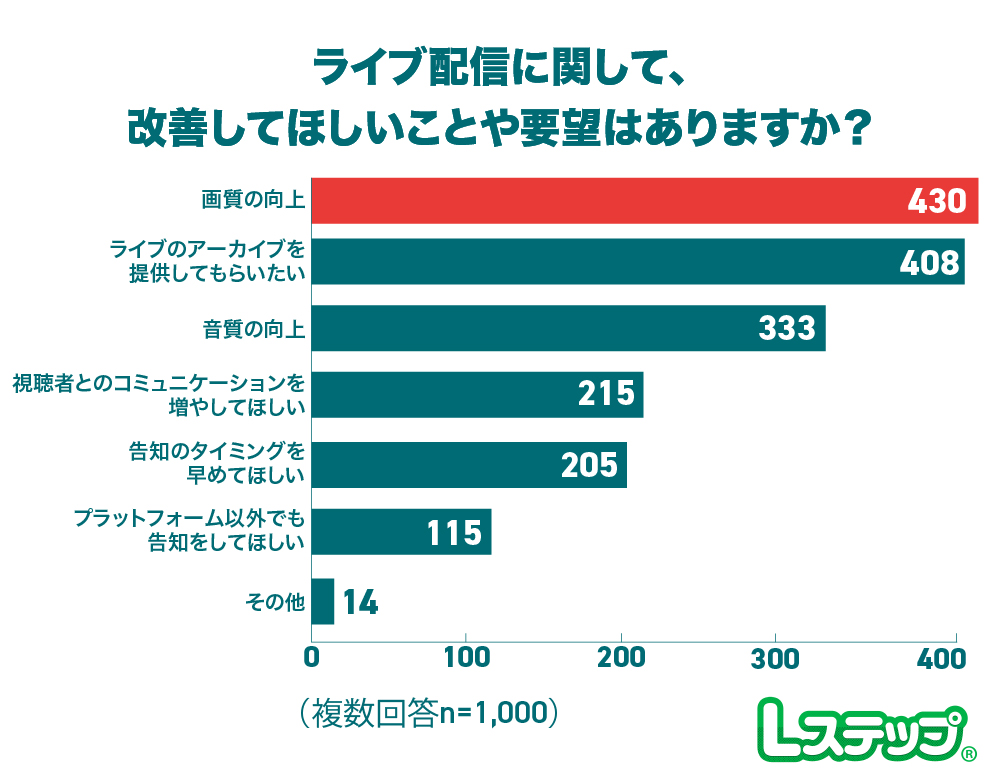

また、ライブ配信に関する要望を聞いたアンケートでは、画質や音質の改善を求める声も少なくありません。

本格的にライブコマースを行うなら、ある程度の初期投資は必要かもしれませんね。

告知

ライブ配信の前には、事前告知を行いましょう。開催日時に関する調査では、ライブ配信の「1週間前」に告知を望む声が多い傾向です。

また、ライブ配信限定で使用できるクーポンなどを用意し、参加するベネフィットを提供すれば、ユーザーの参加意欲を高められます。

告知を行う際には、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用も有効でしょう。数日にわけてリマインド配信を行えば、顧客の取りこぼしを抑えられます。

分析と改善

視聴者数、クリック率、コメント数などのデータを収集し、分析を行ってください。

分析により次回の配信で改善すべき点や、成功要因の洗い出しが可能になります。

また配信後のアンケートも貴重な情報源です。ユーザーのリアルな声を参考に、商品やサービスの最適化を図りましょう。

ECでライブコマースを成功させるコツ

ECでライブコマースを成功させるポイントを紹介します。

適切なツールを選ぶ

用途に適したプラットフォームを選ぶようにしてください。

例えば、広範囲にアプローチしたい場合はYouTube。ある程度のファンがいるのであれば専用のプラットフォームを構築するなど、目的によって導入すべきツールも異なります。

また、アーカイブ配信やカウントダウンタイマーなど、機能面での充実度も注目したいポイントです。

効率化を求めるのであれば、上記の要素をオールインワンで構築できる、網羅性の高いソフトウェアをおすすめします。

ブランドイメージに合った配信者を起用する

自社の製品やブランドイメージに適した配信者を選ぶようにしてください。

現在は購買チャネルの乱立により、「どこで買うか」以上に「誰から買うか」といった指標が重視されつつあります。

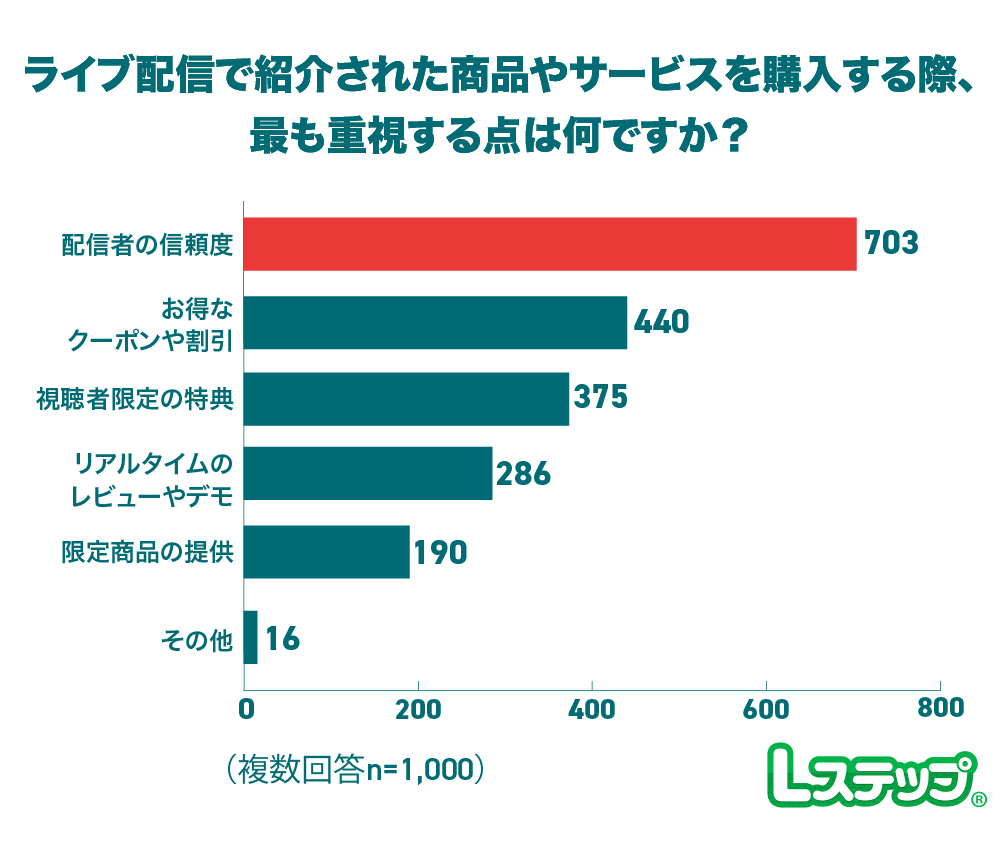

実際に弊社の調査では、ライブ配信でサービスを購入する決め手となるのは、「配信者の信頼度」が最多です。

インフルエンサーを起用する場合、フォロワー数だけでなく、自社サービスへの理解度の深さや、商品イメージに適した人物を起用するのが無難です。

配信日時を最適化する

配信日時を適切に設定すれば、機会損失を防げます。

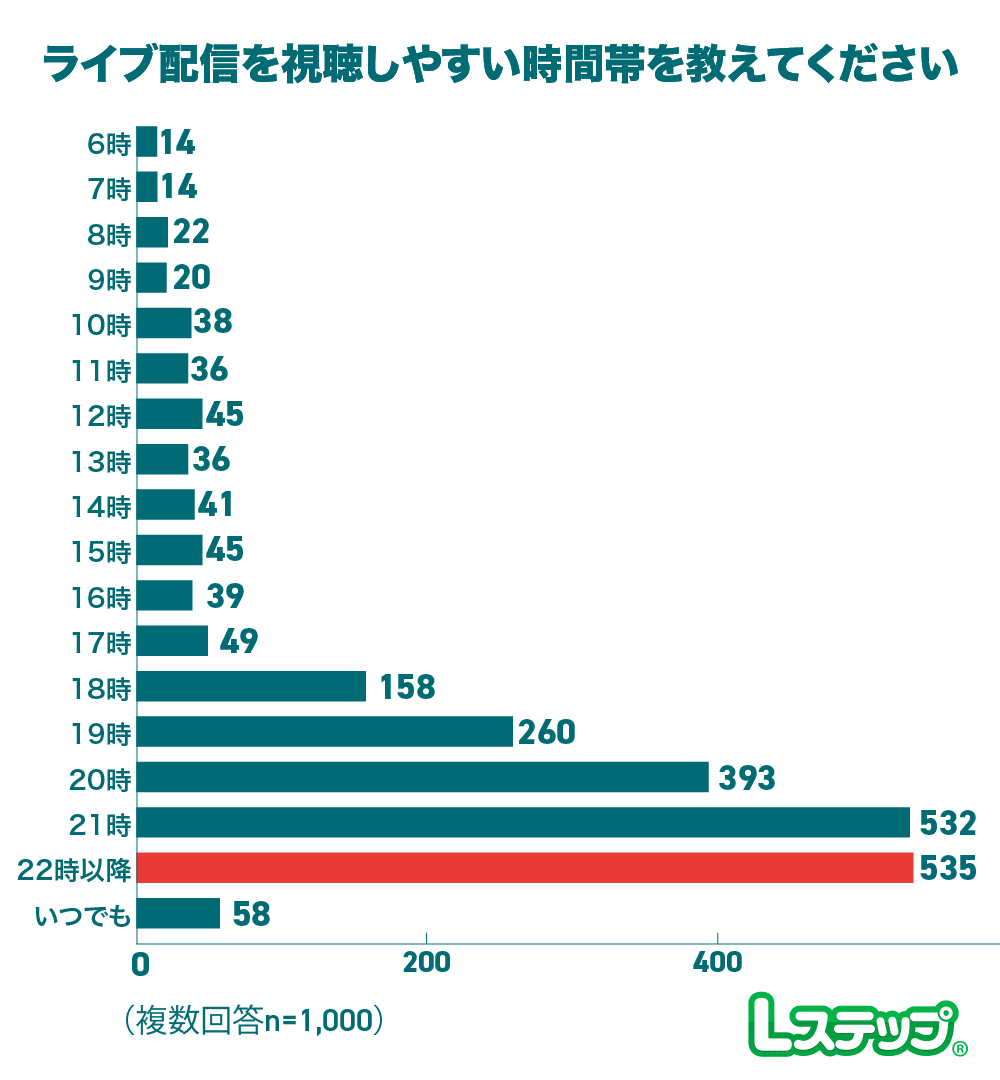

弊社の調査では、ライブ配信を最も視聴しやすいのは土曜日。時間帯では18時以降から徐々に伸びはじめ、男女ともに22時でピークに達しています。

当然サービスによって最適な時間帯も異なるので、上記はあくまで目安です。競合が多い場合、あえてピークを外すのも有効かもしれませんね。

スムーズな導線を設計する

EC事業において、商品をカゴに入れたまま離脱されてしまう「カゴ落ち」は、大きな課題です。

実際に、カゴ落ち体験の有無を聞いた調査では、85.2%のユーザーが経験ありと回答。最たる理由は「より安く買えるショップを見つけたから」でした。

つまり、ユーザーに比較・検討の余地を与えない、シームレスな導線を構築できれば、顧客の取りこぼしを防げます。

例えば、配信中にCTAボタンを表示できる機能があれば、タップ1つで購入ページへ遷移できるため、機会損失を抑えられるでしょう。

購買プロセスの削減は、カゴ落ちだけでなく、ショールーミングやウェブルーミング対策の一助となるはずです。

アーカイブを活用する

アーカイブや見逃し配信機能を活用すれば、多くの視聴者を獲得できます。

例えば「3日間限定」など、期間を設けた再配信により、ライブ特有の限定感を損なわずにアプローチが可能です。

また近年では、録画した動画を指定したスケジュール通りに自動配信する、オートウェビナーと呼ばれる手法にも注目が集まっています。

運用負担を減らし売上アップを目指したい方は、オートウェビナーの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

【初心者向け】ライブコマースにおすすめのアプリ・サービス

ライブコマースに活用できる、初心者におすすめのアプリやサービスを紹介します。

Instagramは、2016年からライブ機能を提供開始。視覚的な訴求に向いており、インフルエンサーを起用したプロモーションも盛んです。

またInstagramショッピングを活用すれば、商品購入ページへのスムーズな送客にも役立ちます。

男女比では女性の利用者が比較的多いため、ファッションやコスメ関連との親和性が高いSNSです。

YouTube

世界最大の動画配信サイトYouTubeは、2011年から「YouTube Live」を提供しています。

配信時間に制限がないため、長尺の動画コンテンツを得意とするプラットフォームといえるでしょう。

またMMD研究所の調査によると、ライブコマースの視聴・購入経験は、各SNSの中でYouTubeが最多となっています。

アーカイブ配信にも対応しているため、継続的にアプローチを行えるのもメリットです。

TikTok

TikTokは若年層へのアピール力が高く、トレンド重視のマーケティングに向いています。

TikTokの特徴は、独自のアルゴリズムによる高い拡散力です。ニーズに適したコンテンツを設計すれば、フォロワーの少ない配信者でも爆発的な集客が見込めます。

ただし、TikTokでライブ配信を行うには、以下の制限が設けられているため、事前のチェックはお忘れなく。

- 18歳以上であること

- フォロワーが1,000人以上いること(地域によって異なる場合あり)

LINE

動画配信サービスとは異なりますが、LINEはユーザーとの接点を増やす上で欠かせないツールです。

国内人口の8割をカバー(2024年3月末時点)する圧倒的なリーチ力に加え、LINEのみを利用するユーザーが多いのもポイントのひとつ。

特におすすめなのはLINE公式アカウントの活用です。LINE公式アカウントとはLINEのビジネス用サービスで、

- クーポン

- ショップカード

- メッセージの一斉配信

など、EC事業に役立つ機能が充実しています。

その他、YouTubeやInstagramのURLをメッセージとして配信できるため、効率的な送客にも役立つでしょう。

日本におけるライブコマースの成功事例

日本におけるライブコマースの成功事例を紹介します。

【アパレル】UNIQLO

出典:ユニクロ公式 - UNIQLO LIVE STATIONトップ

ユニクロがライブコマースを開始したのは、2020年12月です。

「UNIQLO LIVE STATION」と呼ばれる独自の配信サービスを構築し、自社アプリやサイト内で情報発信を行っています。

同社の特徴は、店舗スタッフが演者となり、コーディネートのポイントやおすすめの骨格タイプなどを紹介している点です。

プロのモデルを起用しない配信が親近感を高め、店舗販売に近い購買体験が得られるとユーザーから好評を得ました。

サービス開始から順調に事業を伸ばし、現在では年間の視聴者数は1,000万人を突破しています。

【コスメ】資生堂

出典:Find Beauty Live 資生堂オンラインストアのライブショッピング

資生堂はオンラインストアの開設に伴い、ライブコマースサービス「Find Beauty Live」を開始しました。

美容部員と呼ばれる社員が配信者となり、新商品やメイク方法を配信しています。

アドバイザーならではの専門性の高いノウハウ提供が人気となり、中には数万人のフォロワーを抱える、社内インフルエンサーと呼ばれる存在も誕生したようです。

またLINE公式アカウントのリッチメニューを活用し、ECサイトや配信ページへの導線を構築。各メディアとのスムーズな情報連携により、ユーザーの利便性を高めています。

【フィットネス】STUDIO TRIVE

フィットネススタジオ「TUDIO TRIVE」は、業務効率化を目的に、2020年2月にLINE公式アカウントを開設しました。

同年4月にはコロナ禍によるユーザー離れの抑止として、インストラクターによる有料のライブ配信を開始しています。

LINE公式アカウントのカードタイプメッセージを活用し、ライブ配信の予定表やオンラインサービスを案内。結果、開封者の50%以上がタップに至ったそうです。

引用:カードタイプメッセージを使った“宅トレ”動画配信で、コロナ休業中もユーザーにアプローチ

また、LINE上で器具の貸し出しサービスを案内したところ、即座に在庫がなくなる程の反響があったと語ります。

【コンテンツ販売】Scholar Fund

出典:マルクリ道場

株式会社Scholar Fundは、動画制作やコンテンツ販売などを行うWeb制作会社です。

自社コンテンツの認知拡大として、LINE公式アカウントの拡張ツール「Lステップ」を活用し、ライブ配信による抽選会マーケティングを実施しました。同社の施策は以下です。

- SNSからLINEへ誘導

- ポイントシステムによる情報拡散

- LINE上で抽選番号の配信

- YouTubeライブで当選番号を発表

結果、Xのインプレッション数は20,000件を獲得。またポイントシステムの導入により、見込みの高い顧客を抽出し、継続販売につなげています。

スコアリングやリッチメニューの切り替えなど、Lステップならではの強みを活かした好事例といえるでしょう。

ライブコマースに関するよくある質問

ライブコマースに関するよくある質問を解説します。

ライブコマースに向いているサービスは?

KPMGが行ったアンケートによると、中国で人気のサービスは以下です。

1位:レディースアパレル

2位:食品

3位:バッグ類

とは言え、ライブコマースの強みは汎用性の高さです。有形商材だけでなく、ライブ配信自体を商品にする、ウェビナー(ウェブ+セミナー)にも有効でしょう。

例えばフロントセミナーを無料で行い、CTAボタンをクリックしたユーザーのみに有料講座の案内を送るなど、活用方法は多岐にわたります。

ライブコマースが迷惑と言われる理由は?

騒音による近隣トラブルや、公共の場における一部配信者のマナー違反などが挙げられます。

集客効率を考えた場合、夜間の配信が増えてしまうのは致し方ありませんが、防音対策は必須です。

また悪質なコメントや誹謗中傷など、ユーザーによる迷惑行為も課題として挙げられます。

広範囲にリーチできるライブ配信ですが、ある程度の視聴制限は設けておくのが無難です。

中国やアメリカで人気な理由は?

中国でライブコマースが流行した理由として、偽造品の横行が挙げられます。消費者の警戒心が強まる中、企業側は信頼性の受け皿としてインフルエンサーを起用。

信用できる配信者から購入できる安心感から、ライブコマースは広く知られる存在となりました。

一方、アメリカでライブコマースが本格化したのは2020年頃で、世界最大のスーパーマーケット「Walmart」の参入が大きな後押しとなったようです。

もともとのテレビショッピング文化と相まって、現在では一般的な販売方法となりました。

ライブコマースは日本では流行らない?

日本でライブコマースが流行らないと言われる理由は、主に以下の3つに集約されます。

- 商品の品質が高い

- 配信者が不足している

- 特化型プラットフォームが少ない

どこで商品を購入しても、一定の質が担保されている日本では、インフルエンサーによる透明性の開示はさほど重要ではありません。

むしろ商品の品質よりも、配信者自身のサービスに関する知識の深さが求められます。

また、プラットフォームや配信者の不足に関しては、ライブコマースの認知度の低さが要因として考えられるでしょう。

実際に、Yahoo!ショッピングやメルカリなど、当初は大手企業がこぞって参入したものの、現在は軒並み撤退。

日本のユーザーにとって、「EC」「テレビショッピング」「ライブ配信」といった枠組みは、未だに別チャネルとして認識されているのが実態と言えそうです。

日本におけるライブコマースの成功ポイント

認知度の低さがネックである一方、先述した成功事例を見てもわかる通り、日本のライブコマース市場は独自の方向で成長し続けています。

中国やアメリカと大きく異なるのは、より専門性や親近感が重視されている点です。

また、自社アプリや独自プラットフォームによる差別化、SNSを連携させたクロスチャネル戦略などもポイントでしょう。

改めて、ライブコマースで成功している事例の共通点をまとめます。

- クロスチャネル戦略を実施している

- 専門性と親近感のある配信を行っている

- 自社アプリやプラットフォームを有している

上記の要素を満たせれば、インフルエンサーのように影響力を持たない個人でも、成功する可能性が高まります。

ライブコマースにおすすめのプラットフォームは「Lキャスト」

ライブコマースには、Lステップの新サービス「L-CAST(エルキャスト)」がおすすめです。

Lキャストとは、LINE公式アカウントの拡張ツール、Lステップと連携して利用するLINE専用のオートウェビナーマーケティングツール。

| LINE公式アカウント | LINEのビジネス用アカウント |

| Lステップ | LINE公式アカウントの拡張ツール |

| Lキャスト | Lステップと連携して利用する新サービス |

ここからは、Lキャストをライブコマースに活用するメリットを解説します。

ライブ感にこだわったUI

Lキャストの特徴のひとつが、生放送のような録画配信を提供できる、疑似LIVE機能。疑似LIVE機能とは、録画ともライブ配信とも異なる、画期的な配信方法です。

例えば、視聴者のLINEアイコンやコメントが即座に反映されるので、ライブ配信に近い録画ウェビナーを提供できます。

任意でプロフィールの変更もできるため、ユーザー側にも安心です。

また、個人のLINEと紐づくLINEログイン認証により、視聴者の水準をある程度担保できるのも利点でしょう。視聴制限の高さから、迷惑コメントの抑止にも効果的です。

情報連携によるクロスチャネル戦略

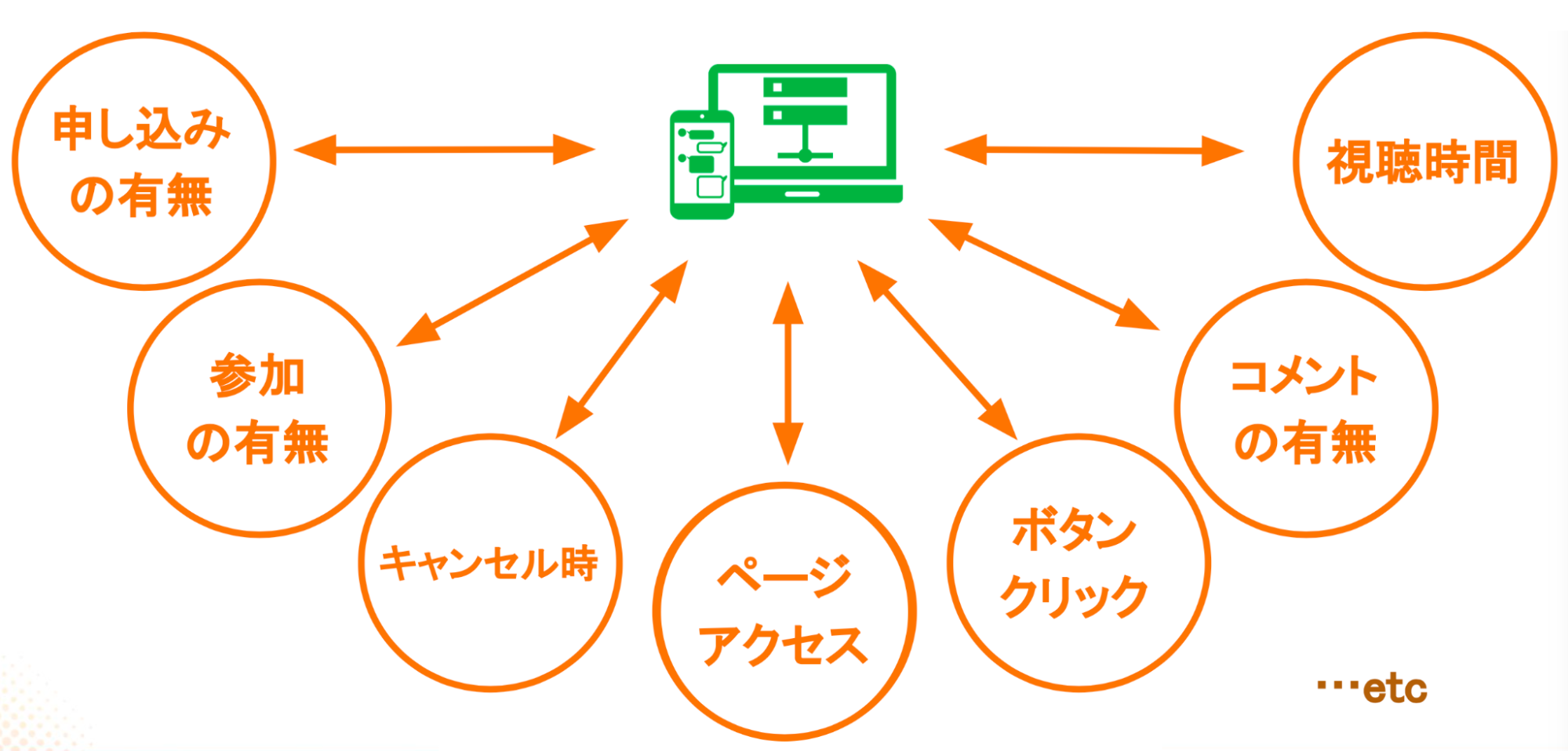

Lキャストで収集したデータをLステップに連携し、ユーザーに適したアプローチを行えます。

例えばLステップとの連携により、申し込んだイベントごとに自動でリマインド配信を行えます。

またLステップならではの、独自性の高いリッチメニューも魅力のひとつ。複数のコンテンツを集約できるため、LINEを自社アプリのようにカスタマイズ可能です。

店舗と連携したショップカードや、QRコードの読み込みによる限定クーポンの配信など、各チャネルとの継ぎ目を感じさせない、クロスチャネル戦略が実現します。

ライブローンチの自動化

Lキャストのリダイレクト機能を使えば、ライブローチの自動化が可能です。

例えば、セミナー①の終了直後にセミナー②の案内を行うなど、自由度の高いライブシナリオを提供できます。

また集客の入口として、インフルエンサーとのコラボ動画を録画配信し、販売フェーズで店舗スタッフがライブ配信を行うといった、柔軟なプロモーションも可能です。

上記のような施策により、配信者の起用コストを削減しつつ、信頼性を担保したライブコマースを提供できます。

まとめ:日本のライブコマース市場はブルーオーシャン

今回は、ライブコマースのメリット・デメリットや、成功事例などを解説しました。

すでに飽和状態の中国と比べ、日本のライブコマース市場は未だブルーオーシャンです。

参入障壁の少ない今のうちに、ライブコマースを導入し、競合と差を付けましょう。

-1.jpeg)