メルマガで配信を行っている人は、LINE公式アカウントの活用も考えているのではないでしょうか。

- メルマガの開封率が上がらない

- LINE公式アカウントの活用が増えている

- LINEとメルマガどっちを使うのが正解?

このような疑問を持った人も多いと思います。

どちらもメリット・デメリットはありますが、LINE公式アカウントの利用が適している事業者に該当する場合、すぐにアカウントを開設して運用することをおすすめします。

この記事では、メルマガとLINE公式アカウントどちらを使うべきなのか徹底解説します。

目次

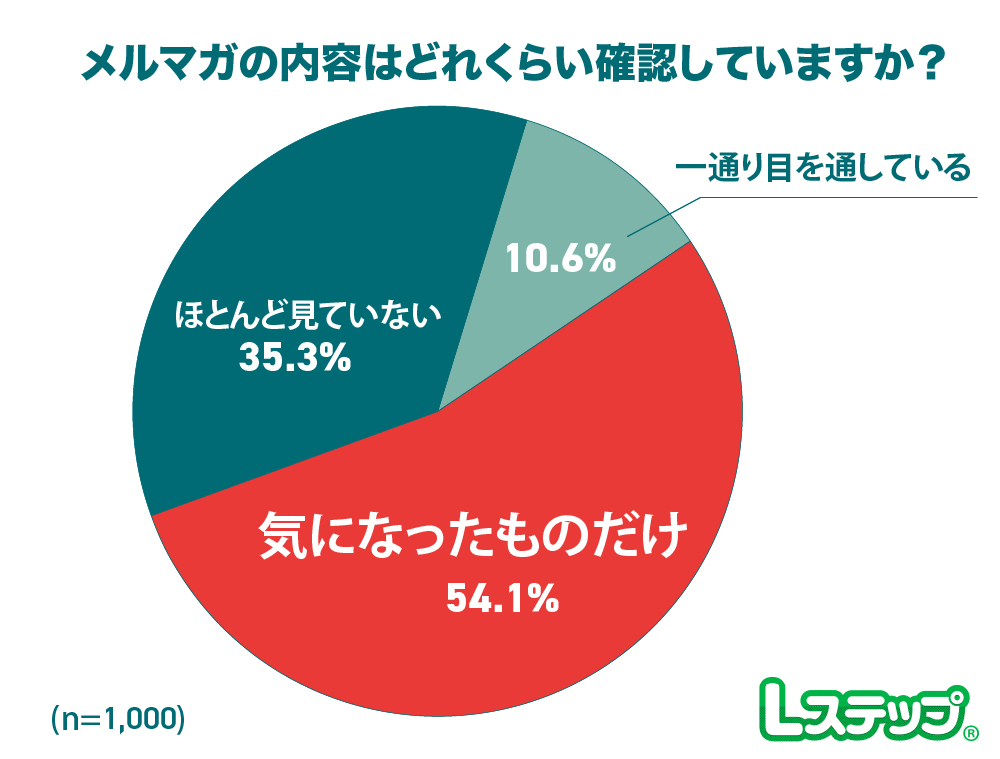

メルマガは本当に読まれているのか?

メルマガがどのくらいの割合で読まれているのか、気になっている人も多いはずです。

当社の調査によると、メルマガの内容は「気になったものだけ確認している」が54.1%と最多。「ほとんど見ていない」は35.3%で、開封しない人も一定数いるようです。

内容次第では多くのユーザーに開封してもらえますが、訴求が上手くないと大きな機会損失につながります。

メルマガは開封してもらえなければ意味がありません。そのため開封率は、メルマガ配信において重要な指標といえます。

LINE公式アカウントの活用がおすすめな理由

LINE公式アカウントとは、コミュニケーションアプリ「LINE」を活用し、企業や店舗がユーザーとやり取りできるサービスです。企業向けのビジネスアカウントを開設し、友だち追加してくれたユーザーに対して情報発信ができます。

LINE公式アカウントはユーザーへの発信がしやすく、メルマガとは違うメリットがあります。そこでなぜ、LINE公式アカウントの活用がおすすめなのか詳しく解説していきます。

①多くの人がLINEを利用している

LINEの国内月間利用者数は9,700万人(2024年3月末時点)以上。日本の人口の約8割がLINEを利用しています。

LINEはメインの連絡手段として、ひとつの生活インフラになってきました。そのためLINE公式アカウントからの配信が届きやすく、ユーザーとのコミュニケーションも取りやすいのがメリットです。

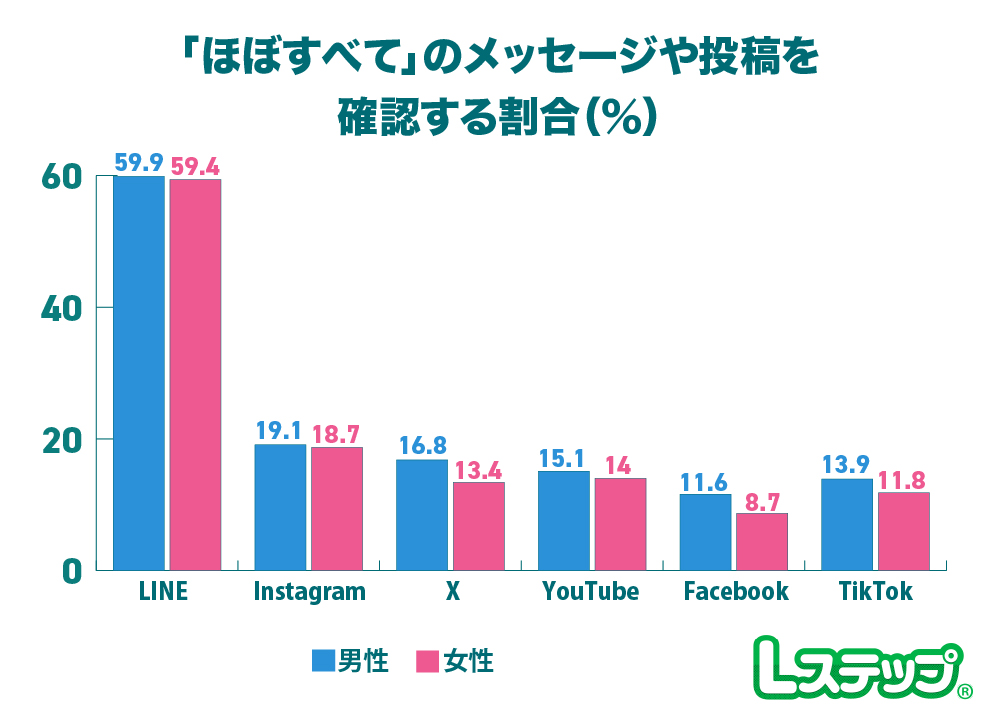

②開封率が高い

LINE公式アカウントの開封率は60%です。※当社調べ

メルマガに比べて開封率が高く、メッセージを読んでもらいやすいといえます。

開封率が高い理由は、日常的にLINEアプリのメッセージを使っている人が多いからです。

当社の調査においても「ほぼすべて」のメッセージや投稿を確認する割合は、LINEが圧倒的です。

あなたも家族や友人、会社の人など、さまざまな人からの連絡を受け取っているはずです。そのタイミングで、LINE公式アカウントからの配信に気づけます。

また設定にもよりますが、メッセージが届くとスマホのホーム画面のLINEアプリ右上に未読件数の赤色バッジが表示されます。これにより「誰かからメッセージが届いている」と気づいてもらいやすいのもポイントです。

※iOS版LINEの場合。Android版LINEは機種によってバッジの有無が異なります。

③ブロックされない限り到達率は100%

LINE公式アカウントは、ブロックされない限り到達率は100%です。

メルマガの場合、以下のようなケースで読まれないことがあります。

- 迷惑メールに分類される

- 捨てアドレス※で登録される

- 登録の際にメールアドレスの入力ミスがあった

※捨てアドレスとは、メインで利用しているメールアドレスとは別のアドレスのこと。メインのアドレスで登録したくない時、ダミーで使われる場合が多いです。

一方LINE公式アカウントは、面倒な入力が必要なく簡単に友だち追加できます。タップするだけで友だちになれるため、入力ミスなども発生しません。また捨てアドレスなどの概念がないのもメリットです。

④無料で利用できる

LINE公式アカウントは、無料で始められるのがメリットです。

まずは月額料金がかからない「コミュニケーションプラン」からスタートすれば、コストをかけずに運用を開始できます。

| コミュニケーション プラン |

ライトプラン | スタンダード プラン |

|

| 月額固定費(税別) | 0円 | 5,000円 | 15,000円 |

| 無料メッセージ通数(月) | 200通 | 5,000通 | 30,000通 |

| 追加メッセージ料金(税別) | 不可 | 不可 | ~3円/通 |

また月額料金の違いはメッセージ通数のみなので、コミュニケーションプランでもすべての機能を使えます。

友だち数が増えてから有料プランに移行すればよいため、無駄のない運用を実現できます。

⑤すぐに読んでもらいやすい

LINE公式アカウントからの配信は、すぐに読んでもらいやすいのがメリットです。

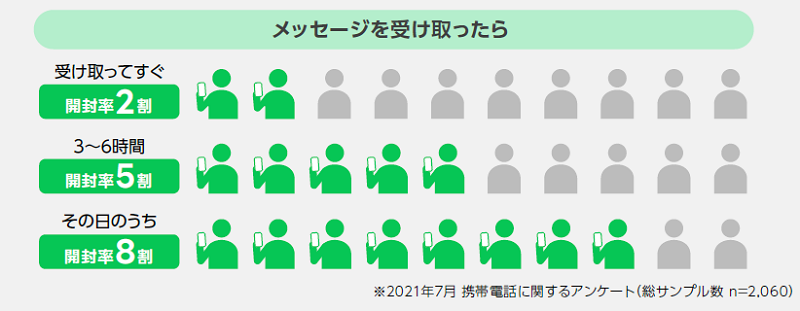

実際にLINE公式アカウントからメッセージをすぐ見るが約2割、3〜6時間以内で見るが過半数、その日のうちに見ると回答した人は約8割にもおよびます。

またLINEアプリでメッセージを受け取ると、スマホ画面にプッシュ通知が届きます。プッシュ通知は、通知オフやブロックしない限り、スマホ画面に表示される仕様です。

アプリを開かずに気軽にメッセージを確認してもらえるため、必然的に開封率も高くなります。

⑥リスト獲得率が高い

LINE公式アカウントは、リストを獲得しやすいツールです。

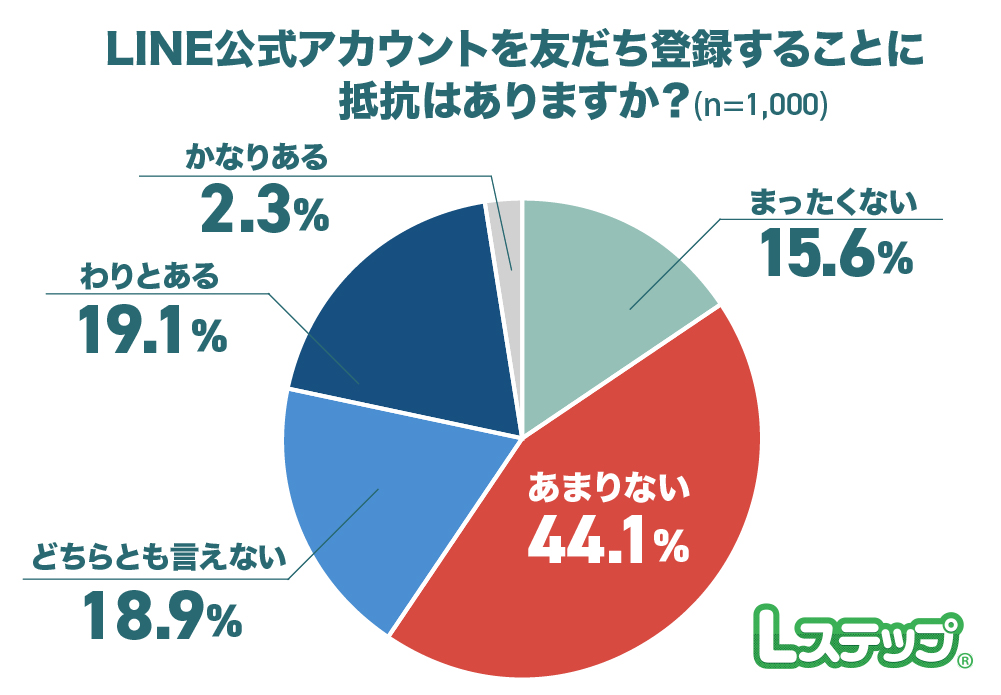

当社の調査では、LINE公式アカウントの登録に抵抗が「かなりある」と回答したのはわずか2.3%。一方で59.7%の人は、抵抗が「まったくない」「あまりない」と回答しています。

友だち追加のハードルは低く、メルマガに比べてリストを獲得しやすいでしょう。

⑦LINE公式アカウントならではの機能が充実

LINE公式アカウントは、充実した機能で集客から販促まですべて完結できるツールです。

メッセージ配信やチャットだけでなく、

など、さまざまな機能が搭載されています。

例えば、店舗ビジネスをしている場合、ショップカードやクーポンは集客の手助けとなってくれるはずです。

ぜひLINE公式アカウントの機能を活用して、マーケティング施策を打ち出してみてください。

LINE公式アカウントの利用が適している事業者とは

LINE公式アカウントの利用が適しているのは、主にB to Cのビジネスモデルです。

実際に以下のような幅広い業種・業態で、LINE公式アカウントが導入されています。

- 飲食店

- アパレル

- 美容室

- エステサロン

- 整体院

- ECサイト

- オンラインサロン

- ビジネススクール

- コンテンツ販売

- ガソリンスタンド

- 不動産業

- 小売業

- 観光業

- 保険業

- 学習塾

個人事業主から大手企業まで、規模感を問わず利用されています。

メルマガを活用すべきケースもある

ここまでLINE公式アカウントの活用についてお話してきました。しかしメルマガに価値がないのかといえば、決してそんなことはありません。

実はメルマガの方が有利に働く業種・業界もあります。だからこそ、それぞれのメリット・デメリットを理解して活用しなければなりません。

そこで、メルマガの利用がおすすめな事業者の特徴や、LINE公式アカウントの注意点を解説します。

B to B向けならメルマガがおすすめ

B to B向けのビジネスモデルならメルマガの活用がおすすめです。企業を相手に取引する場合、メールでのやり取りが主流だからです。

一方でB to B商材を扱う企業でも、販促目的以外でLINE公式アカウントを導入するケースが増加してきました。

最近は企業が直接求職者へアプローチする「ダイレクトリクルーティング」が注目されています。Web採用にLINE公式アカウントを取り入れている企業も増えてきました。

弊社の事例においても、「LINEは採用活動において競合優位性がある」とお声をいただいています。

今までの採用活動は、メールや電話でのやり取りが主流でした。しかし返信がこなかったり、連絡が取りづらかったりと、コミュニケーションのスピードが遅い点が問題視されていました。

しかしLINEなら、就活中の大学生など若い人にもとっかかりやすく、気軽に返信してもらえます。このように、LINE公式アカウントを求職者とのコミュニケーションに活用するのもひとつの手です。

情報量の多い配信にはメルマガが便利

情報量や文字量の多い配信には、メルマガが向いています。

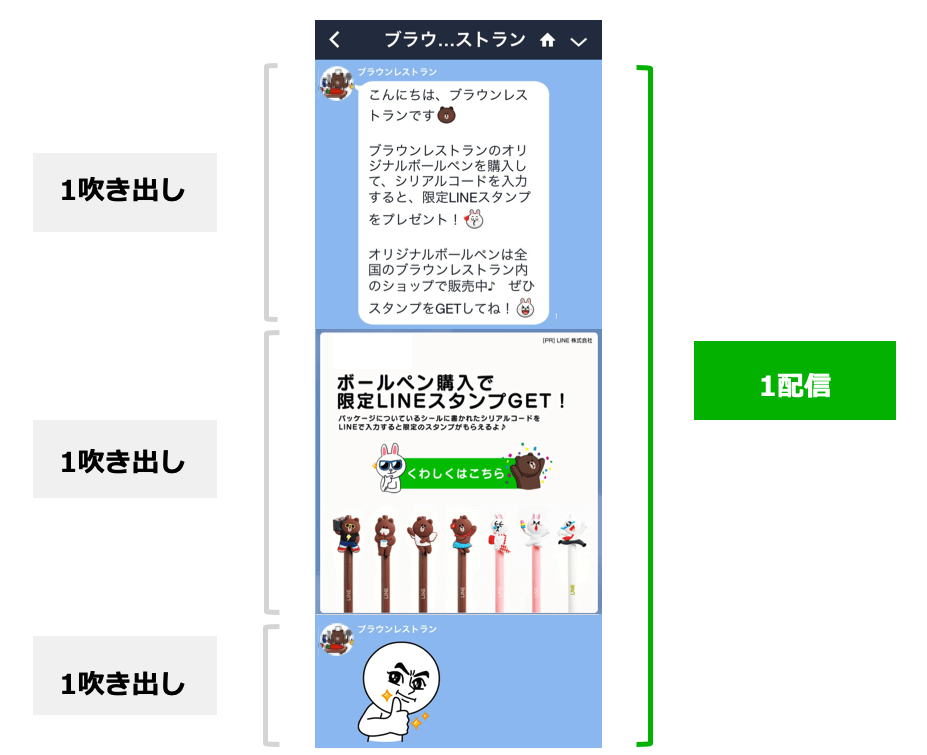

LINE公式アカウントのメッセージの文字数は、1吹き出しにつき500文字が上限です。文字数には絵文字や改行も含まれ、全角・半角、記号など関係なく、すべて1文字にカウントされます。

また通常のメッセージ配信は3吹き出しまで1配信、あいさつメッセージは5吹き出しまで1配信です。

テキストのみの配信をする場合、通常のメッセージ配信なら1,500文字、あいさつメッセージなら2,500文字が上限です。

一方メルマガは数千文字〜数万文字の配信が行えます。大手メルマガサービスの「まぐまぐ」を例に挙げると、無料メルマガで「漢字 約25,000文字」もしくは「半角文字 約50,000文字相当」を送信できます。

そのため、読み物を発信したい時はメルマガの方が有利です。ただしメルマガに適切な文字数は800〜1,000字程度といわれているため、文字数が多すぎるのも問題です。

自社の配信のボリュームを確認して、どちらを使うべきか考えてみてください。

LINE公式アカウントは利用できない業種やサービスがある

LINE公式アカウントは、利用できない業種やサービスがあります。

- 犯罪に使用されるおそれのある商品またはサービスの提供を行っている法人・団体・個人

- 不法行為または犯罪行為を構成しまたは助長するおそれのある法人・団体・個人

- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などの違法または不正な売買・仲介・斡旋等を行っている法人・団体・個人

- 法令または公序良俗に反する行為を行っている若しくは行うおそれのある法人・団体・個人

- 利用規約第18条に定める禁止行為を行っていると当社が判断する法人・団体・個人

- その他当社が本サービスの利用が不適当であると判断する法人・団体・個人

- 医療

- 出会い

- アダルト

- ネット関連ビジネス

- 連鎖販売取引

- クレジットカード現金化

- ギャンブル

- 個人情報

- 模倣品/海賊版

これらはあくまで一例であり、ガイドラインに記載がないケースでも、アカウントが利用できないケースがあります。

メルマガでは認められている業種でも、LINE公式アカウントでは禁止の場合がありますので、十分に確認しておいてください。

LINE公式アカウントには垢BANのリスクがある

LINE公式アカウントには、垢BAN(強制的にアカウント削除)のリスクがあります。

LINE公式アカウントを運用する場合、はじめに利用規約とガイドラインを確認しておきましょう。

もしガイドラインに沿った運営が行われていない場合、アカウントが利用停止になる可能性があります。配信だけでなく、プロフィールや友だちからの通報など、あらゆる部分が調査対象です。

またどんなに気を遣っていても、突然垢BANされるケースもあるので注意が必要です。

垢BANになると、コツコツ集めた友だちリストはゼロになります。

基本的に、ガイドラインに沿った運用をしていれば問題ありません。しかし垢BANはどのアカウントにも起こり得ることを理解しておきましょう。

結論、メルマガとLINE公式アカウントの併用がおすすめ

現在メルマガを利用している方は、LINE公式アカウントとの併用がおすすめです。

なぜなら、LINE公式アカウントには垢BANのリスクがあるからです。

一方メルマガは到達率や開封率が下がることがあっても、垢BANの概念はないため、突然リストがゼロになることはありません。

メルマガのリストは残しておき、LINE公式アカウントでも発信を行うのが、効率的な運用方法といえます。

メルマガとLINE公式アカウントを併用している企業事例

メルマガとLINE公式アカウントを併用している企業の事例を紹介します。

友だち数が1,000%アップした「株式会社ロイヤル」

人気ブランドを取り扱うセレクトショップ及びECサイト「Z-CRAFT」を運営する株式会社ロイヤルは、メルマガとLINE公式アカウントを活用したマーケティングに取り組んでいます。

Z-CRAFTのメルマガには80万人以上が登録しており、商品案内や限定イベントなどのお得情報を受け取れます。

2019年からはLINE公式アカウントを開設し、よりユーザーとのコミュニケーションを取れる施策を打ち出しているそうです。

LINE広告の「友だち追加」を配信し、約1年で友だち数が10倍に増加。クリエイティブの改善やユーザーの反応を反映した配信を続け、2024年2月現在、52,000人を超えるユーザーが友だち追加しています。

参照:友だち数が1,000%アップ!LINE広告「友だち追加」で新たなユーザー層にアプローチするECサイトの取り組み

客単価や売り上げアップにつながったコーヒー専門店

鳥取県に本社を構える株式会社澤井珈琲。同社ではEC事業にも注力し、100万人を超えるリストのメルマガを運用しています。しかし、徐々に開封率の低下が問題になっていたそうです。

そこでメルマガに代わる販促ツールとして、LINE公式アカウントを導入しました。

同社では「お客さまの一番身近なコーヒーになること」を掲げています。同じようにLINEも生活に密着したものなので、コーヒーとの相性も良いと考えたそうです。

その結果、メルマガと並ぶ販促ツールの柱となり、売上の底上げにつながりました。

参照:客単価や売り上げアップに貢献!澤井珈琲に聞く、ECモールにおけるLINE公式アカウント活用

LINE公式アカウントの運用効果を上げるなら「Lステップ」

LINE公式アカウントの運用効率をさらに上げるなら、LINE公式アカウントの機能を拡張したマーケティングツール「Lステップ」の活用がおすすめです。

など、LINE公式アカウント単体の運用ではできないことを可能にします。

また、Lステップは顧客管理システムでもあるため、ユーザーの本名や誕生日などの属性データ、来店日時や来店回数などの行動データの取得と蓄積ができます。

取得した情報をもとに配信したり、リッチメニューを表示したりできるので、ユーザー1人ひとりに合ったコミュニケーションを取りたい人に、Lステップの活用はおすすめです。

まとめ

今回はメルマガとLINE公式アカウント、どちらを使うべきなのかについて解説しました。

どちらにも長所と短所があるので、両方を活用するのがおすすめです。現在メールのみを使われている方は、ぜひLINE公式アカウントの導入も検討してみてください。

-1.jpeg)