DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用した事業モデルや業務プロセスの変革を指します。

経済産業省の「DXレポート(2018)」によれば、DX化が遅れてしまった場合に2025年以降から発生する経済損失は、最大12兆円という試算がされています。

しかし、DX化に取り組もうとしても、人材や予算の問題から、思うように進まないという企業は少なくありません。

その解決策が「LINEで進めるDX」です。

日常的に使われているLINEを起点にすれば、顧客コミュニケーションを効率化し、業務プロセスのDX化を低予算から始められます。

この記事では、LINEで始めるDX化のメリットから、LINE公式アカウントで収集・活用できるデータと成功事例を紹介します。

目次

LINE公式アカウントを活用したDX化のメリット

LINE公式アカウントを活用してDX化を進めるメリットは、以下の3点です。

- 国内で約70%の人が利用している

- LINE公式アカウント開設の負担が少ない

- 1人1アカウントが基本で情報の信頼性が高い

それぞれ、解説します。

国内で約70%の人が利用している

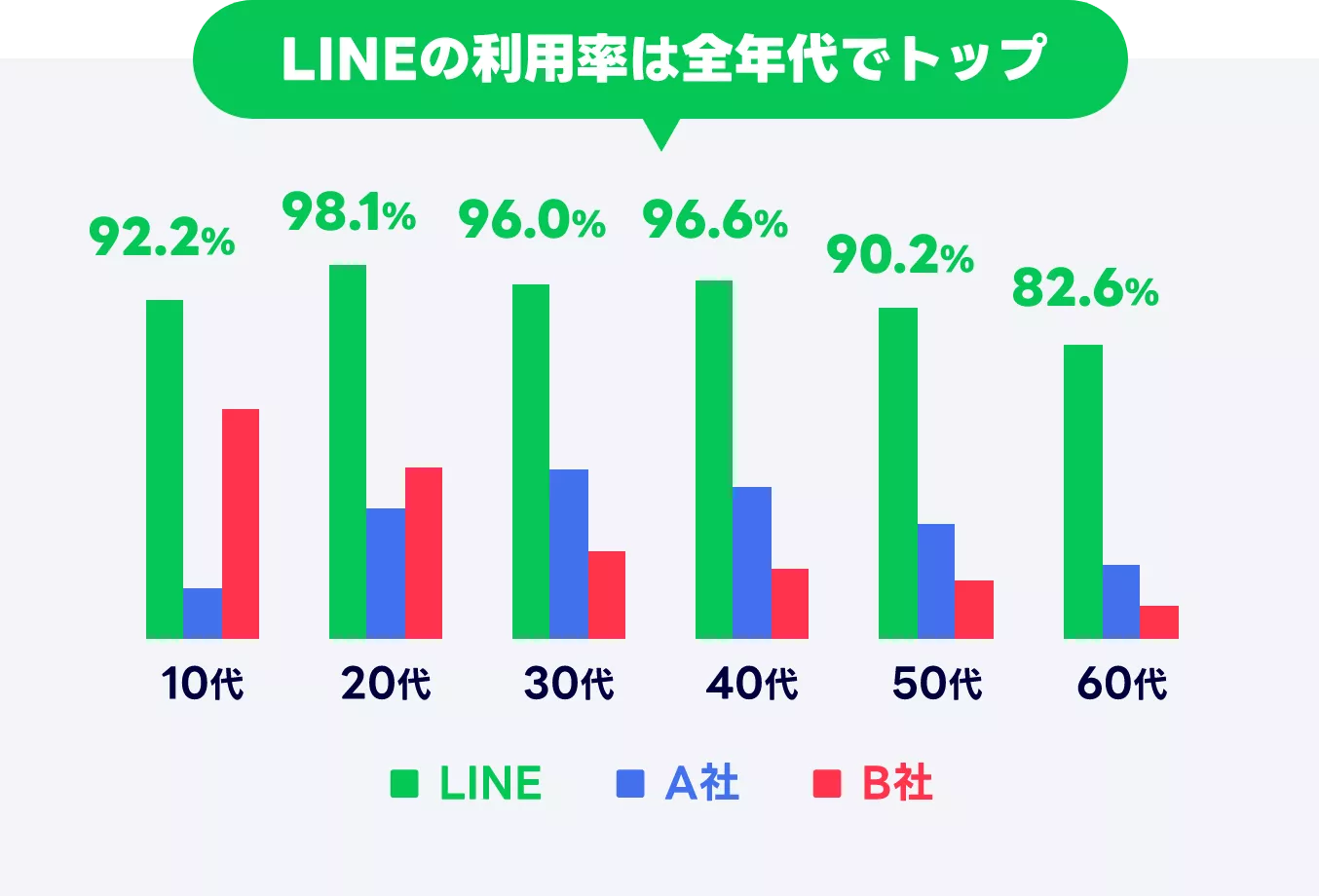

LINEは国内で約70%の人が利用しています(2025年6月末時点)。

利用している世代も偏りがなく、幅広い年齢層にリーチしやすい点がメリットです。

引用:【公式】LINE広告

ITスキルをゼロから身につけるには時間がかかりますが、担当者が普段から使い慣れているLINEを活用すれば、難しい知識を新たに習得しなくてもDX化を進められます。

日常的に利用しているツールを活用するのは、DX化における課題である「人材育成」の解決にも効果的です。

担当者がLINEを通じて他社のサービスに触れる機会もあるので、ユーザビリティの観点からも優れたアイデアが生まれやすくなります。

このように、多くの人が使っているLINEを活用してDX化を進めるのは、ユーザーだけでなく運営側にもメリットがあります。

LINE公式アカウント開設の負担が少ない

LINE公式アカウントには無料で利用できるコミュニケーションプランがあるため、開設の負担が少なく、どの企業でも低コストで導入できます。

LINE公式アカウントでは、以下の料金プランから選択可能です。

| コミュニケーションプラン | ライトプラン | スタンダードプラン | |

| 月額固定費(税別) | 無料 | 5,000円 | 15,000円 |

| 無料メッセージ通数/月 | 200通 | 5,000通 | 30,000通 |

| 追加メッセージ従量課金(税別) | 不可 | 不可 | ~3円/通 |

引用:無料と有料の違いは?(料金プランについて) - LINEヤフーマーケティングキャンパス

メッセージ通数が200通を超えない限り、コミュニケーションプランでも十分対応できます。なお、プランごとの機能に違いはありません。

そのため、予算に余裕がない中小企業でも、自社のDX化に取り入れやすいツールです。

まずはコミュニケーションプランでテスト運用を始め、軌道に乗ってきてからプランの引き上げもできます。少ない経費で徐々にDX化を進められる点もメリットです。

例えば、飲食店などでLINE公式アカウントを運用する場合、友だちの再来店数が指標の1つとして考えられます。

LINE公式アカウントのコミュニケーションプランを活用すれば、再来店用のクーポン配布などの施策も、実際に効果が現れるまでコストを抑えて実施できます。

資金面の問題でDX推進に踏み切れない企業でも、LINE公式アカウントであれば低予算で計画を進められるでしょう。

1人1アカウントが基本で情報の信頼性が高い

LINEは基本的に1人につき1アカウントで利用されるため、メールアドレスのように登録用の捨てアカウントが作られることが少ないSNSです。

そのため、LINEから取得できる情報は、精度の高いデータであることが多いです。

LINE公式アカウントには友だちの情報が蓄積されていくので、運用を続けるほど貴重な情報を着実に収集できます。

ユーザーが必要としている情報を把握できれば、無駄のないメッセージ配信が可能となります。

DX推進の一環である業務効率化においても、LINE公式アカウントが役に立つでしょう。

LINE公式アカウントでDXに活用できるデータ

LINE公式アカウントでは、DXに活用できる4種類のデータを収集できます。

- 属性/オーディエンス

- 個人のプロフィール

- 利用履歴のデータ

- 既存の保有データ

それぞれ、詳しく解説します。

属性/オーディエンス

属性とは、年齢や性別、居住地の特性を指します。マーケティングで重要な属性データを、LINE公式アカウントで収集できます。

オーディエンスとは、LINE公式アカウントの配信対象を絞り込む機能です。

注意点として、LINE公式アカウントで取得できる属性は「みなし属性」と呼ばれ、必ずしも正確とは限りません。LINEヤフー社が自動で付与した属性なので、誤った属性が割り当てられている場合もあります。

LINE公式アカウントで収集できる属性/オーディエンスは、以下の通りです。

| 属性 | 内容 |

| 地域セグメント | 47都道府県、北海道、東北地方、甲信越、北陸地方、東海地方、関西地方、中国地方、四国地方、九州、沖縄地方 |

| 年齢 | 14歳以下、15歳~69歳まで5歳区切り、70歳以上 |

| 性別 | 男性/女性/すべての3種類 |

| OS | Android、iOS、Windows Phone、BlackBerry、Nokia、Firefox |

| 友だち期間 | 6日以下、7日~29日、30日~89日、90日~179日、180日~364日、365日以上 |

| オーディエンス | 内容 |

| ユーザーIDアップロード | TXT、CSV形式でのファイルでユーザーIDをアップロードして作成するオーディエンス |

| クリックリターゲティング | 過去に配信したメッセージに含まれるリンクをクリックしたユーザーを対象にしたオーディエンス |

| インプレッションリターゲティング | 過去に配信したメッセージを開封したユーザーを対象にしたオーディエンス |

| チャットタグオーディエンス | チャットにつけたタグを対象にしたオーディエンス |

| 追加経路オーディエンス | 特定の経路で友だち追加したユーザーを対象にしたオーディエンス |

| ウェブトラフィックオーディエンス | LINE Tagのトラッキング情報を基にしたオーディエンス |

| 予約オーディエンス | LINEで予約経由で予約したユーザーを対象にしたオーディエンス |

| リッチメニュークリックオーディエンス | リッチメニューをクリックしたユーザーを対象にしたオーディエンス |

| リッチメニューインプレッションオーディエンス | リッチメニューを表示したユーザーを対象としたオーディエンス |

引用:LINE公式アカウント (LINE Official Account Manager) - オーディエンス

LINE公式アカウントでは、これらの情報を活用して、ターゲットを絞った配信(セグメント配信)が可能です。

例えば、炎丸酒場 五反田店では「過去に1回だけ来店したことがあるユーザー」に対して、ドリンクのサイズアップクーポンを配布し、再来店率アップを成功させています。

属性やオーディエンスを活用することで、ターゲットに必要な情報を効率的に届けられるようになります。

個人のプロフィール

LINEの個人プロフィールは、ユーザーの同意があれば、ユーザーID、表示名、プロフィール画像のURL、ステータスメッセージ、言語設定などを取得できます。

LINE Profile+情報では、氏名、住所、誕生日なども取得できますが、これは申請を行った法人ユーザーのみが利用できる機能です。

プロフィール情報はLINEログインだけでなく、Messaging APIを利用しても取得可能です。

APIとはApplication Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の略で、ソフトウェアやプログラミングをつなぐ機能を持っています。

LINE公式アカウントと他のサービスを連携できるMessaging APIを使えば、さまざまな機能を拡張できます。ただし、利用には専門的な知識が必要です。

Messaging APIが難しい場合は、Lステップなどの拡張ツールを使って、個人情報を収集する方法がおすすめです。

Lステップを活用すれば、LINE公式アカウントを通して、より詳細な情報を取得・記録できます。

個人の正確なプロフィールがあれば、必要としている友だちに情報を届けやすくなり、成果にもつながるでしょう。少ない工数で成果が上がれば、業務効率化の面でもプラスです。

利用履歴のデータ

LINE公式アカウントは、配信したメッセージの開封率や、リッチメニューのクリック回数など、さまざまな数値を取得可能です。

利用履歴のデータを通して、行った施策に対する友だちの反応を把握できます。

LINEには「LINEミニアプリ」もあり、順番待ちやモバイルオーダーなど、さまざまなシーンで情報を収集できます。

※一部機能の利用には、LINEヤフー社の審査が必要です。

スシローでは、LINEミニアプリを順番待ちに活用しながらデータを取得しつつ、待ち時間短縮と同時にライトユーザーのリピート率を改善。待合室の混雑解消にもつながり、顧客満足度も向上しました。

行動データが見える化できれば、「計画→実行→評価→改善」のPDCAサイクルを回しやすくなり、企業のDX化にもつなげやすくなります。

既存の保有データ

自社が保有する電話番号やメールアドレスなども、LINEと組み合わせて活用できる貴重なデータです。

ビジネスマネージャー※にアップロードすれば、保有データをLINE公式アカウントで再利用できます。今まで蓄積してきた顧客情報を無駄にすることなく、効率的なデータ運用が可能です。

※LINEや関連サービスの幅広い情報を統合管理できるデータ活用基盤です。

SABACHi(サバチ)が話題になった「あじげん」では、商品カテゴリー別に電話番号リストを連携し、過去に購入した商品情報から該当したユーザーのみにセール情報を配信。その結果、注文CVRが2.2倍に向上しました。

DX化に際して「集めたデータをうまく活用できない」という課題の解決にも、LINEが役立ちます。

LINE公式アカウントでDXを成功させた事例

公的な手続きの効率化から小売業の売上アップまで、LINE公式アカウントの機能を組み合わせれば、さまざまな企業がDX化を実現できます。

ここでは、LINE公式アカウントを使ったDX推進の成功事例を2つ紹介します。

共済保険(JA共済連)では、マイナンバーとLINE 公的個人認証サービス(JPKI)で契約時の本人確認をデジタル化しました。JPKIとは、LINEとマイナンバーカードを使って、本人確認をLINE内で完結させる機能です。

本人確認にLINEを導入してから、書類撮影が不要になり、手続き時間が大幅に短縮されました。セキュリティ面でも安全な仕組みで、利用者からも高く評価されています。

あっぷるアイビーでは、LINE公式アカウントを使って予約の導線をデジタル化しました。

リッチメニューで「LINEで予約」を常設し、顧客を再来店へ誘導する導線を構築。全店舗の予約総数の約8割がLINE経由になったことで、店舗オペレーションが効率化しました。

※「LINEで予約」は飲食店のみ利用できます

さらに、クーポンとテイクアウトもリッチメニューに集約し、LINE公式アカウントを使ったDX化の結果、売上もコロナ禍以前より伸びています。

LINEの運用方法はさまざまですが、DX化を成功させた事例を紹介しました。LINEは業界を問わず、DX化において成果を上げています。

DX化成功のポイントはデータドリブン

DX化を成功させるには、データドリブンを意識した運営体制が重要です。データドリブンとは、集めた情報に基づいて判断やアクションを決定することを指します。

ビッグデータやデジタルマーケティング技術の発展により、顧客の行動履歴などの事実を正確に可視化できるようになりました。その結果、これまでの数値に基づいたアクションによって、高い費用対効果が期待できます。

しかし、ガートナーの調査によると、データ活用によって全社的に十分な成果を得られている日本の企業はわずか3%であり、DX化もなかなか進んでいません。

主な原因として、組織的な情報の取り扱い方や、指標管理が整備されていないことが挙げられています。

つまり、DXのツールや担当者を配置するだけでなく、数字や記録を基に成果につなげることを課題として認識し、現場レベルで運用できる体制が必要です。

例えば、アサヒビールでは新規ユーザーの獲得が目的の情報発信活動と、長期的な関係を構築するCRM活動で情報が分断されており、数字を根拠に判断する段階まで活用されていませんでした。

現在では、広告宣伝で不特定多数に告知し、LINE公式アカウントへ誘導。1to1のコミュニケーションで収集した情報を広告分野でも活用し、ターゲティング精度を高める取り組みが循環するようになっています。

蓄積した記録に基づいた行動が、キャンペーンの参加率向上につながった事例です。

このように、取得したデータを意思決定のサイクルにうまく活用している企業が、LINEを使ったDX化に成功しています。

LINEのデータ活用を効率化させるLステップ

Lステップがあれば、データを効率的に活用したLINE運用が可能になります。Lステップとは、LINE公式アカウント専用の拡張ツールです。

LステップとLINE公式アカウントを組み合わせれば、さまざまな機能のカスタマイズ性が強化されます。

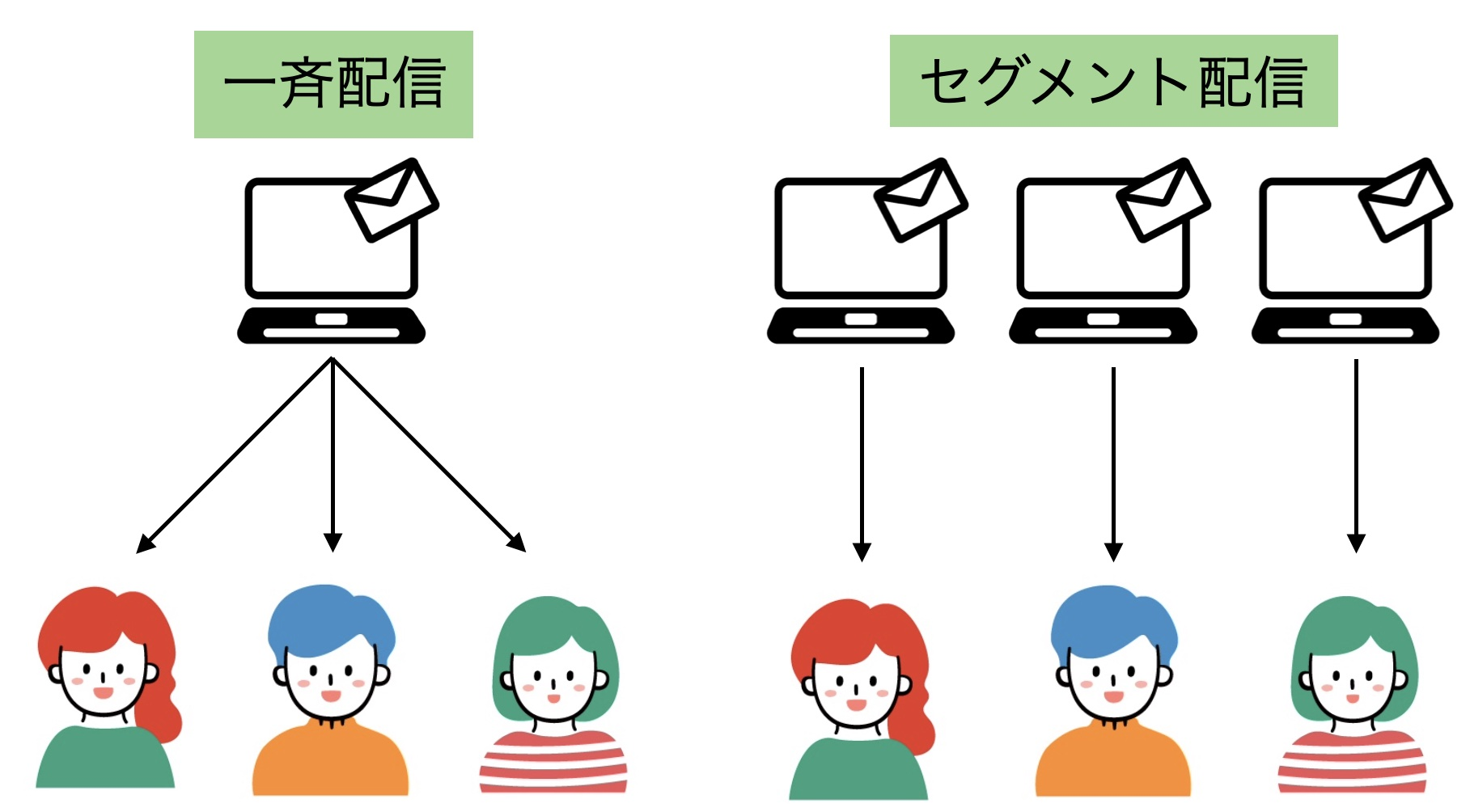

セグメント配信

セグメント配信とは、友だちを絞り込んでメッセージを配信する機能です。友だちの興味のある内容を狙って配信するので、成約率アップなどの効果が期待できます。

LINE公式アカウントでセグメント配信をするには、ターゲットリーチが100人以上、推定対象ユーザーが50人以上などの条件を満たす必要があります。

※ターゲットリーチとは、LINE公式アカウントに登録されている友だちから、属性がわかっており、かつブロックされていないユーザー数です。

そのため、友だち登録人数が少ない間は絞り込み機能が利用できません。

さらに、友だち情報が「みなし属性」に分類されているため、やや正確性に欠けます。

その点、Lステップのセグメント配信は、友だち1人単位から配信先を設定できます。さらに、反応があったユーザーを特定して、よりユーザーを絞った配信も可能です。

例えば、美容院の運用ケースの場合、以下のような設定が考えられます。

- 登録経路:Instagram

- お客様アンケート:ヘアケアに興味あり

- 購入履歴:トライアルセット購入済み

上記の設定で、該当する友だちだけにお試しクーポンを送信する場合、Lステップなら該当人数が1人だったとしても配信できるのが強みです。

このように、Lステップなら運用初期でも高い精度で、配信コストを削減しながら運営できます。

シナリオ配信

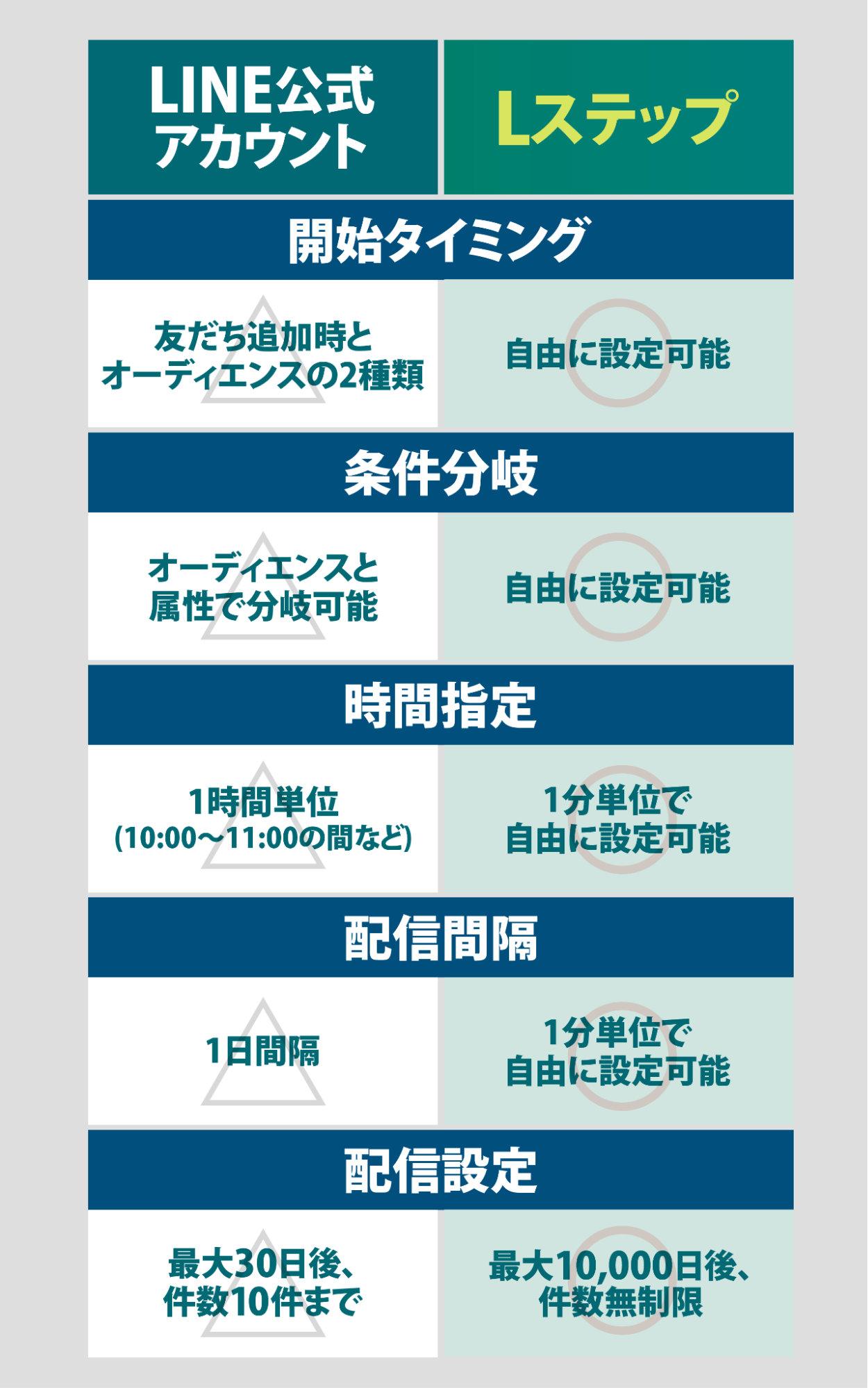

シナリオ配信とは、タイミングを指定してメッセージを自動で配信していく機能です。ユーザーによって、シナリオを分岐させたり配信時間を指定できたりします。

LINE公式アカウントにもステップ配信と呼ばれる機能がありますが、Lステップは設定を細かく指定できるのが特長です。

Lステップのシナリオ配信を使えば、以下のような配信ができるようになります。

1通目(友だち追加時):ごあいさつ+アンケート

2通目(2日後):よくある体の悩みとヨガの効能を紹介

3通目(3日後):ヨガ体験者の声を紹介+無料体験の案内

4通目(5日後):期間限定キャンペーン案内(回数券初回割引クーポン)

5通目(7日後):最終案内

またLステップであれば、アンケートで取得した年齢や悩み、アクションの有無で、以下のように自由にシナリオを分岐できます。

- 「悩み」別にシナリオ分岐

- 年齢や性別によってシナリオ分岐

- アクションの有無で最終案内後の配信内容を分岐

シナリオ配信中にもデータを取得しながら、ユーザーの行動に応じて配信内容を分岐させ、細かいフォローができるのがLステップの強みです。

少ないコストで効率的なDX化

友だちが少ない導入期に負担となる運用コストも、フリープランがあるLステップならリスクを抑えつつ、DXを推進できます。

Lステップの料金プランは以下のとおりです。

※1 初月無料は新規ご契約のお客様限定です。また、フリープランは1社1アカウントまでです。

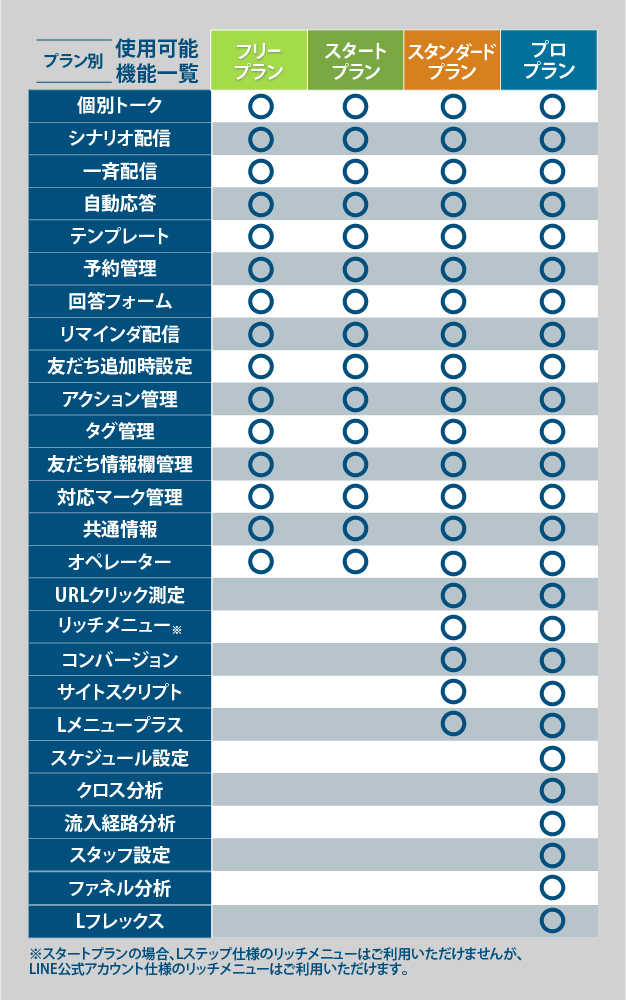

また、各プランで利用できる機能には以下の違いがあります。

高度な機能はフリープランでは制限されていますが、顧客情報の収集や予約受付に便利な「回答フォーム」や「予約管理」などの機能はフリープランから利用できます。

フリープランで運用基盤を作りながらPDCAを回せば、LINEを使ったDX化を効率的に進められるでしょう。

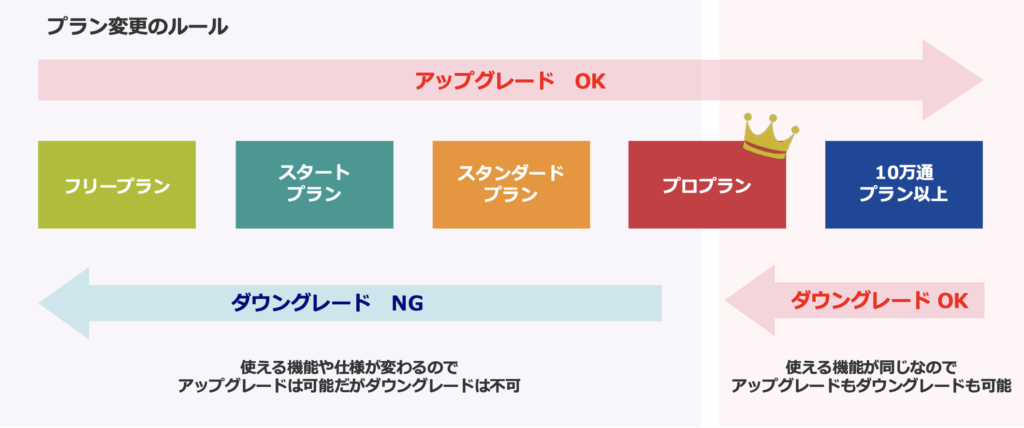

Lステップは運用状況に応じて料金プランを変更できるので、成果に応じていつでも機能を拡張できます。ただし、利用できる機能が異なるため、上位プランへ変更後のダウングレードは一部のプランを除きできません。

スタンダードプラン・プロプランでは、集めた情報を分析する機能が充実しています。

DX推進の方法として、PDCAサイクルだけでなく、OODA(ウーダ)ループが注目されています。

OODAとは、Observe(観察)→Orient(状況判断)→Decide(決定)→Act(実行)の略で、データの観察から始まる流れが効率的にDX化を進めるポイントです。

LステップはこのOODAループをツール内で完結できる機能が揃っています。LINEを使ったDX化を効率的に進めるために、Lステップは機能面でも充実したツールです。

Lステップを使ったDX化事例

Lステップを使って成功したDX化事例を紹介します。

複数のLINE公式アカウントを個別運用しているため、管理が煩雑になっていました。社内連携がアナログで、横の連携が取りにくい問題も発生。さらに、採用では面談の無断欠席や募集要項のミスマッチが相次ぐなど、業務を圧迫する事態が重なっていました。

Lステップ導入後は、複数あったLINE公式アカウントを統合し、面談予約までのやり取りの自動化に成功。事前に募集要項を配信し、人材のミスマッチを抑制しました。

LINEのDX化によって、採用業務全体の工数削減を実現した事例です。

こちらもLINE公式アカウントを複数運営した結果、運営の負担が大きくなっていました。また、クーポンを発行しても実際に来店につながっているのか不透明で、来店ポイントの不正取得にも悩まされる問題を抱えていました。

Lステップ運用後は、LINE公式アカウントを統合し、運用コストを削減。さらに、会員カード・スタンプラリー・ガチャの実施で来店回数を把握できるようになりました。

不正取得が防げなかったポイント運用も、流入経路分析×NFCを使用し、不正を防止する仕組み作りに成功しています。

複数のLINE公式アカウントを利用している場合、Lステップでアカウントの集約もできます。配信設定も一括して運用できるので、業務効率化にも効果的です。

細かな設定を組めば、自動的に貴重な顧客データを収集してくれます。

まとめ

この記事ではLINEを使ったDX化について解説しました。

LINE公式アカウントはDX化推進にとても有効なツールですが、詳細な設定ができなかったり、複数のアカウントの使い分けが難しかったりと難点もあります。

LINE公式アカウントを始めたものの運用できていないと感じた場合は、Lステップがおすすめです。

フリープランを活用すれば運用コストが抑えられるため、初めてのDXでもテスト運用しやすい点が魅力です。

ぜひ、Lステップを活用してあなたの事業のDX推進にお役立てください。

-1.jpeg)