サクッとわかる本記事の要約/

| 営業の自動化(セールスオートメーション)とは、ITツールで業務を効率化する取り組みです。MA・CRM・SFAといったツールを使い、定型業務を自動化します。 |

本記事を参考に、業務を効率化し売上アップを目指しましょう。

目次

営業の自動化(セールスオートメーション)とは?

営業の自動化(セールスオートメーション)とは、ITツールを活用して、業務プロセスを削減する取り組みです。

アポ取りやメッセージ配信といった、定型作業をシステム化し、メイン業務に専念できる仕組みをサポートします。

2024年に発表された、株式会社野村総合研究所の調査によると、「自社のIT投資が前年度に比べて増加した」と回答した企業は59.0%。

ITツールの導入が求められる背景として、労働人口の減少や、購買プロセスの複雑化などが挙げられます。

営業を自動化するメリット3選

営業を自動化するメリットは、以下の3つ。

- 顧客に適した訴求ができる

- 売上アップが見込める

- 顧客の取りこぼしを防げる

順に解説します。

①顧客に適した訴求ができる

ITツールの導入により、顧客の興味・関心にもとづいたアプローチを行えます。

例えば、過去に商談まで進んだ顧客には訴求を変えて再オファーを提案し、成約者にはアップセル商品を案内するなど、柔軟なセールスが可能です。

ユーザーの行動データを分析し、1人ひとりに最適なサービスを提供できるため、顧客満足度の向上にもつながります。

②売上アップが見込める

作業の簡略化により、コア業務に専念できるのもメリットです。

手動によるアナログな作業をカットできるため、クロージングや企画立案など、売上アップに直結する施策に注力できます。

また、スコアリングと呼ばれる機能を活用すれば、確度の高い顧客に優先してアプローチできるので、コストを抑えたプロモーションにも有用です。

③顧客の取りこぼしを防げる

人力の場合、見込み客へのフォロー漏れや見逃しより、機会損失が発生するケースもザラでしょう。

ITツールを導入すると、対応状況を可視化できるため、人的ミスの抑止に効果的です。

また中には、指定したスケジュールに従いメッセージを自動配信する、ステップメールと呼ばれる機能を有したツールも存在します。

同一の内容を漏れなく届けられるため、ユーザーの熱量を維持したまま、顧客教育から成約までの流れを構築できます。

営業を自動化・効率化できるツール

営業活動を自動化させるツールを解説します。

MAツール

MA(マーケティング・オートメーション)とは、一連のマーケティング活動を自動化する取り組み、またはシステムです。

代表的な機能としては、メッセージの自動配信や行動分析、顧客のアクションを数値化できるスコアリングなどが挙げられます。

また蓄積したデータを活用し、顧客に適したOne to Oneマーケティングを行えるのもMAの強みです。

新規獲得から成約までを自動化する、実務的な領域を担うツールと言えます。

CRMツール

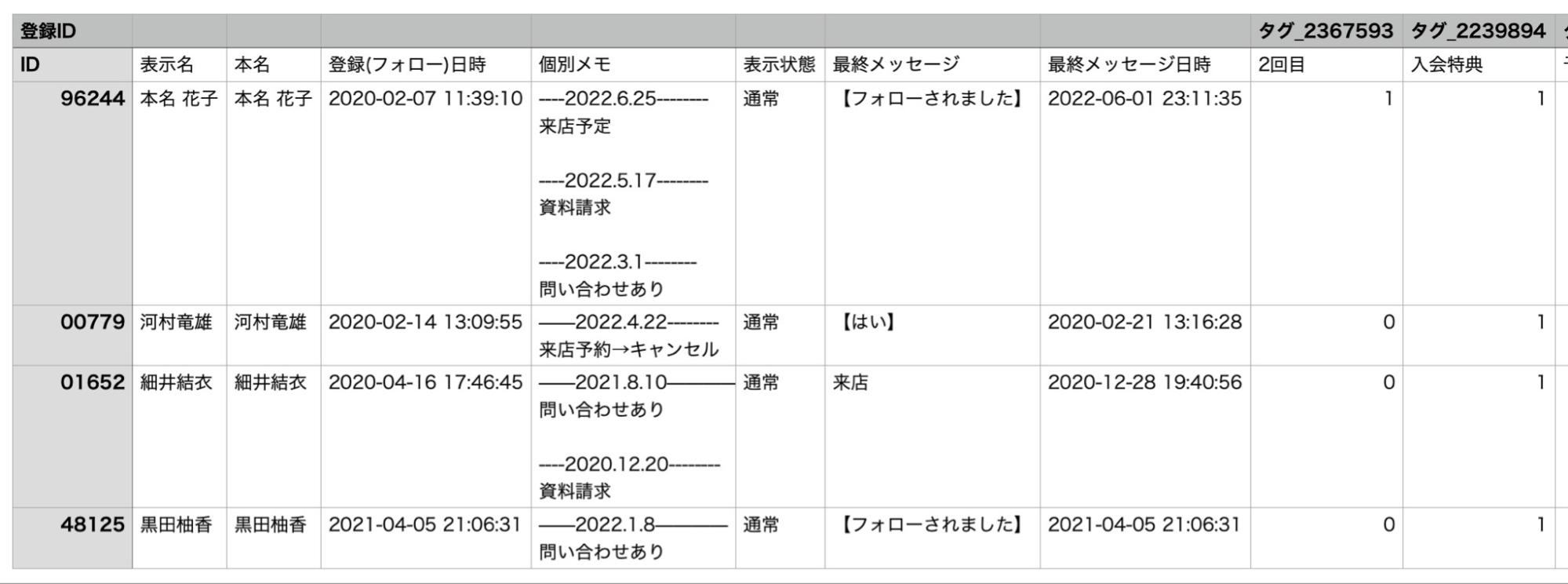

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)は、顧客管理システムとも呼ばれ、ユーザー情報を管理するツールです。

性別や年齢といった基本情報の他、購入・対応履歴など、さまざまな情報を統合できます。

簡単に言うと、MAで獲得したリードをCRMで管理するイメージですね。そのため、MAとCRMを両立したツールも少なくありません。

ITツールの大手、HubSpotの「日本の営業に関する意識・実態調査2025」によると、2024年度のCRM導入率は37.2%。

単体での伸び率は緩やかではあるものの、2020年代以降、着実に導入数を伸ばしています。

SFAツール

SFA(セールス・フォース・オートメーション)は、営業活動の効率化を担うツールです。

営業支援システムとも呼ばれ、主な機能としては、

- リスト作成

- タスク管理

- 業務状況の可視化

などが挙げられます。CRMが顧客の管理なら、SFAは営業活動の統合をメインとしたツールと言えるでしょう。

特に大手の場合、ブラックボックスになりがちな業務フローを標準化できるので、透明性の高いタスク管理に役立ちます。

ウェビナーツール

営業の一環として、オンライン商談やウェブセミナーを取り入れている企業も多いのではないでしょうか。

実際に、帝国データバンクの調査では、コロナ以降の働き方改革の取り組みとして、「オンライン会議」と「オンライン商談」の導入が上位を占める結果です。

代表的なツールとしては、ZoomやGoogle Meetなどが挙げられるでしょう。カレンダー連携や参加者の管理、サンクスメッセージなどを自動化できるのが特徴です。

また、見逃し配信やQ&A機能、申し込みフォームの作成まで一貫して行えるツールもあるので、ウェビナー運営の負担を軽減できます。

コミュニケーションツール

チーム内外の情報共有を円滑にするツールです。

社内であればSlackやChartwork。顧客とのやり取りであれば、XやInstagram、LINEといったSNSの他、動画配信サービスによるコミュニケーションも主流になりつつあります。

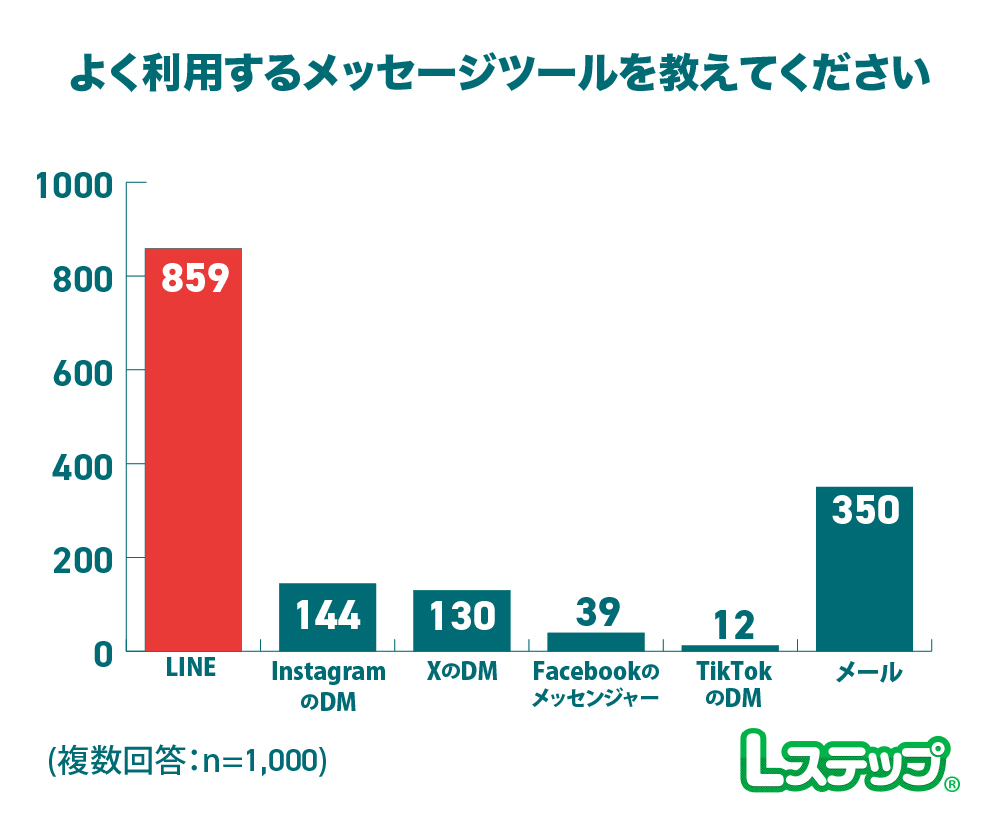

特にLINEは、弊社の調査でもわかるように利用率の高さが顕著です。

保険や不動産など、個人営業がメインであれば、漏れなく利用したいツールと言えますね。

営業担当が顧客と直接やり取りを行う場合、社外のLINEユーザーとも連携できる、LINE WORKSを導入するのもひとつでしょう。

LINEをグループウェアとして利用できるだけでなく、管理者がログの確認も行えるセキュリティの高さが利点です。

営業を自動化できる6つの業務

営業を自動化できる6つの業務を紹介します。

メッセージ配信

メッセージ配信は、自動化しやすい業務のひとつです。

文面やフォーマットを、テンプレートとして保存できるツールもあるので、メッセージを1から作成する手間も省けます。

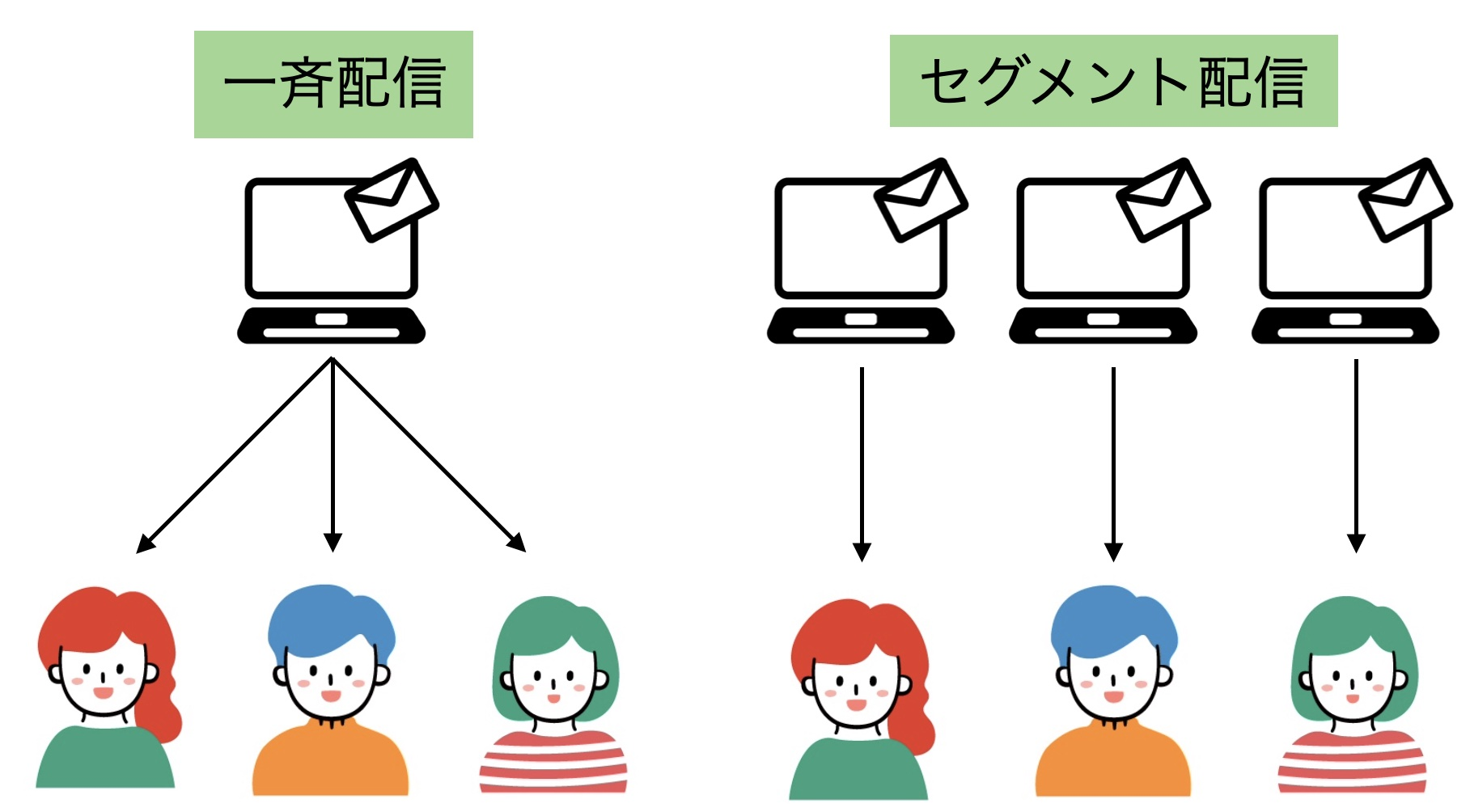

また蓄積したデータを活用し、ユーザーに適したアプローチを行える、セグメント(絞り込み)配信を設定できるのも、自動化ツールの特徴です。

例えば一部のツールには、「成約者」と「未成約者」のように、顧客の属性や状況をラベリングできる、タグ付けと呼ばれる機能が存在します。

成約者に絞って配信を行うなど、タグの有無でメッセージを振り分けられるため、配信コストの削減にも効果的です。

予約・日程調整

ミーティングや商談スケジュールの調整、当日までの流れを自動化できます。

例えば、ユーザーがWeb上でアポ取りの予約・変更・キャンセルまで行えるシステムなら、メールや電話対応の工数削減にも役立つでしょう。

また予約日から逆算し、当日までのメッセージを自動化できる、リマインダ配信を備えたツールであれば、ドタキャン防止にも寄与します。

情報共有

ユーザー情報や商談の進捗など、Excelを使って手作業で管理している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、管理する情報やメンバーが増えるほど、手動での対応は煩雑になりがちです。

一方ITツールを活用すれば、さまざまなデータを一元管理できるため、情報共有がスムーズになります。

また、メンバーの業務成績をナレッジとして保存できるので、個人のスキルに依存した属人化を防げるのもメリットです。

顧客へのアプローチ

営業と言うと、以前は対面でのセールスが一般的でしたが、近年ではメールやWeb会議ツールを用いた、インサイドセールスが主流になりつつあります。

とはいえ、顧客1人ひとりに電話やメールで個別にアプローチをしていては、これまでの営業と大差がありません。

ITツールを導入すれば、一斉配信やセグメント分けができるので、工数を削減しながら、パーソナライズした訴求が実現します。

またスコアリングを活用し、

- Webサイト訪問:2点

- リンククリック:4点

- ウェビナー参加:6点

と、行動に応じて点数の重みづけができるので、確度の高い顧客に絞ってオファーをかけられるのも利点でしょう。

レポート・日報・書類作成

レポートや日報作成など、事務作業をシステムに任せるのもおすすめです。

例えば、スマホアプリと連携したツールなら、パソコンやソフトを立ち上げる必要がないため、入力までスムーズになります。

また、書類作成のフォーマットをテンプレート化しておけば、マネージャーの確認作業もカットされるので、担当者へのフィードバックも容易になるでしょう。

その他、蓄積したデータを掛け合わせ、グラフとしてインポートできる機能があれば、顧客ニーズの把握にも役立ちます。

Web商談

ウェビナーに特化したツールであれば、申し込みページの作成やリマインド、セミナー終了後のフォローアップなど、一連の業務の自動化も可能です。

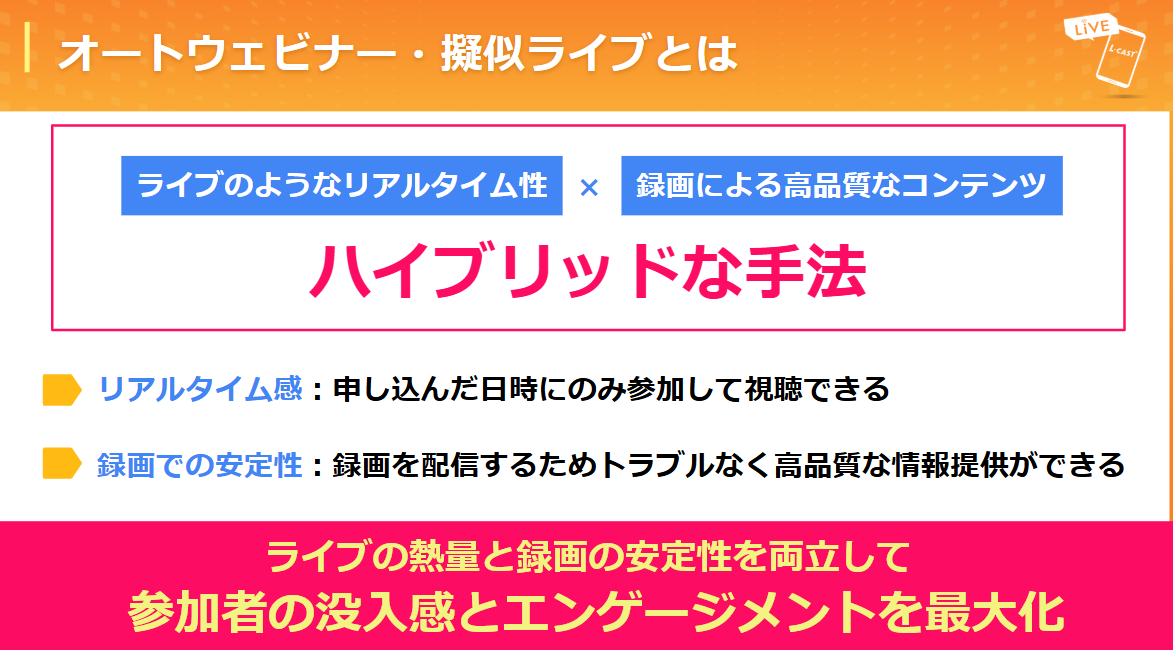

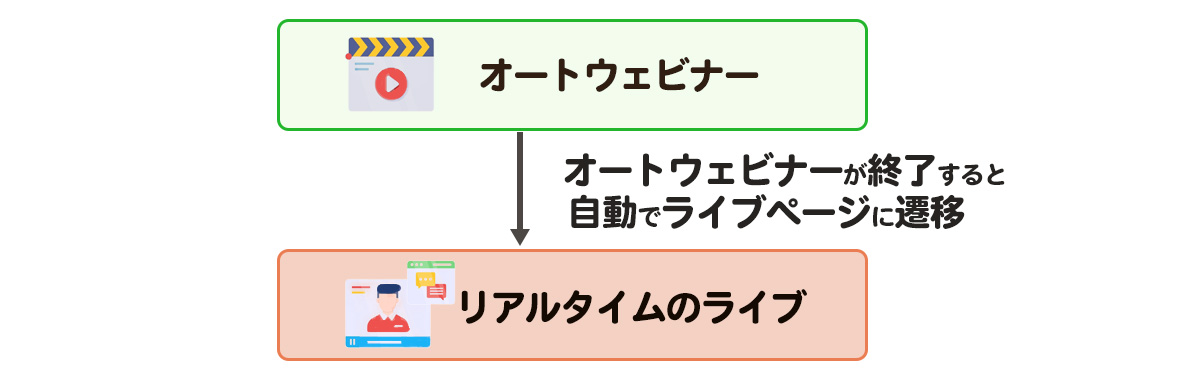

また中には、録画したウェビナーをスケジュール通りに自動配信する、オートウェビナー機能を備えたツールも存在します。

オートウェビナー(擬似ライブ)とは、録画したウェビナー動画を、あたかもライブのように配信する機能です。概要は以下をご確認ください。

リード獲得の一環として、ウェビナーを開催している企業なら、オートウェビナーは業務効率化の一助となるはずです。

営業を自動化する上での成功ポイント

自動化を成功させるための、ポイントを解説します。

自社に適したツールを選定する

自社の目的や課題に合ったツールを選んでください。例えば、リード獲得に課題があるならMA、顧客管理を強化したいならCRMが適しています。

その他、メインとする配信方法やSNSなど、自社の主戦場を精査し、適切なツールを導入するのがポイントです。

中には、複数の機能を兼ね備えたツールもあるので、事前に必要な要件を洗い出しておくと導入までの流れがスムーズになります。

顧客が日常的に使っているツールを利用する

いくら優れたサービスでも、見込み客に届かなければ意味がありません。近年、多くの企業がLINEを取り入れているのもこのためです。

利用率の高さは先述した通りですが、企業側から情報を届けられる、PUSH型メディアなのも強みと言えます。

例えば、LINEのビジネス用サービス「LINE公式アカウント」であれば、1度友だち追加してもらえれば、ブロックされない限り継続的なアプローチが可能です。

ステップメールをLINEで送れるステップ配信や、自動でメッセージを返信する応答メッセージ。その他、1対1のチャットによる綿密なヒアリングを行えるのも魅力です。

とはいえ、BtoBだからメール、BtoCだからLINEなど、どちらか一方に偏るのもおすすめしません。

現に弊社の調査では、メルマガに関しても半数以上のユーザーが、「気になったものだけ確認する」と回答。

言い換えると、LINEが主流になりつつある昨今においても、使い分けによってはメールも十分活用できるわけです。

コア業務の生産性を上げる

セールスオートメーションは、あくまでメイン業務に注力するための取り組みを指します。

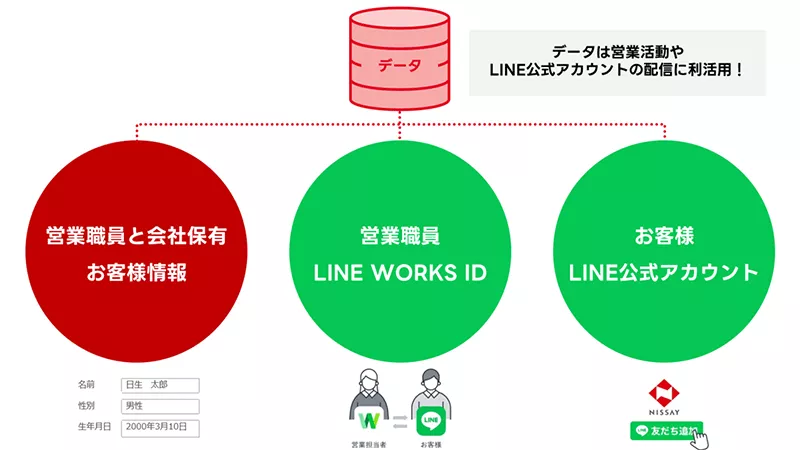

例えば、生命保険会社の大手である「日本生命」は、人力とデジタルを融合させ、業務効率化に成功した好例と言えるでしょう。

同社には約5万人の営業職員が在籍していましたが、業務の属人化やアナログなデータ管理が負担となり、顧客に対して適切なアプローチができていませんでした。

そこで、LINE WORKSとLINE公式アカウントを導入し、チャットの内容やアンケートで取得した情報をデータベースに一元化。

引用:成約率10倍の見込み顧客を可視化! 日本生命がLINEヤフーと実現する保険営業DX

集めた情報を基にキャンペーンを配信し、直後に営業担当が直接コンタクトを取れる導線を構築しています。結果、成約率は新規で2.6倍、既存顧客は1.8倍にまで高まりました。

上記のように、本来取り組むべき業務に注力できる環境をつくるのが、ツールを活用する本質と言えます。

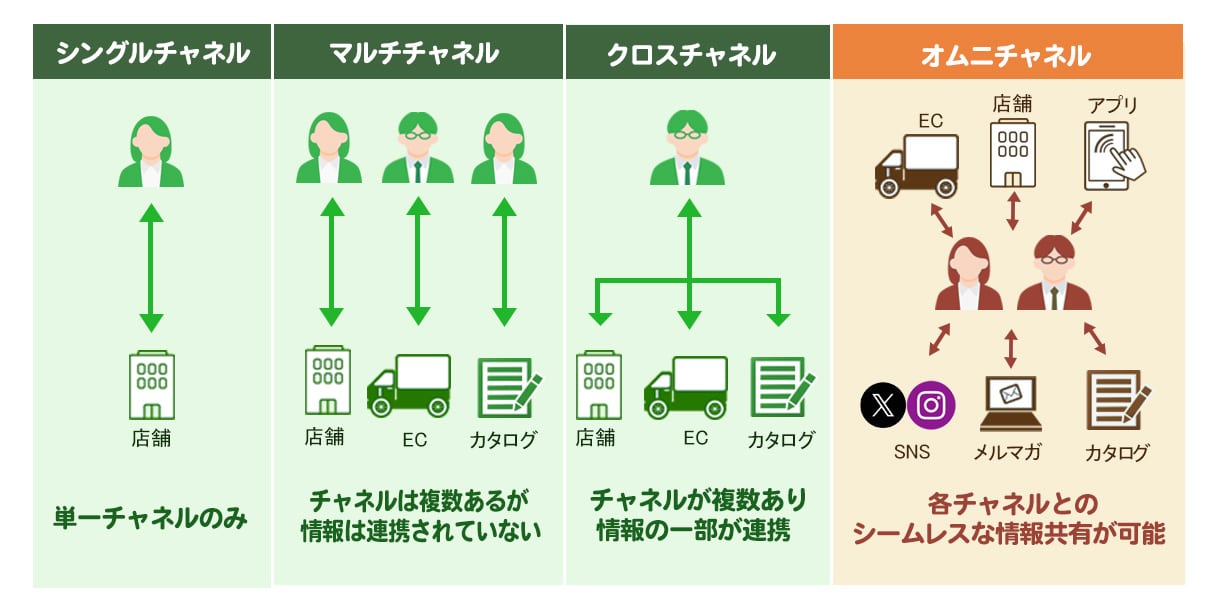

クロスチャネル・オムニチャネル戦略を取り入れる

プロモーションを最大化するなら、顧客が利用しているツールを主軸にした、クロスチャネル・オムニチャネル戦略も有効でしょう。

多チャネル戦略のメリットは、異なるタイミングで多角的にアプローチできる点です。

例えばBtoB営業の場合、平日の日中はメールで配信を行い、仕事終わりの時間帯にはLINEで訴求する、といった施策が考えられます。

日本を含む12カ国を対象にした、マッキンゼー社の調査では、2020年代以降のBtoB営業として、オムニチャネルが重要と示唆。

加えて同調査では、

- セルフサービス:EC・診断・アプリ

- リモート :Web会議ツール・メール

- 対面 :フィールドセールス・店舗

といった3つの要素を強調し、24時間365日、サービスを提供し続けられる環境が必要である、と結論付けています。

営業を自動化する際の注意点

営業を自動化する上で、気をつけておきたいポイントを解説します。

まずは部分的に自動化する

一度にすべてを自動化するのは悪手です。現場の混乱や、コスト面で予期せぬ負担がかかってしまう場合もあります。

また中には、「自動化すると成約率が下がるのでは?」と、懸念されている方もおられるのではないでしょうか。

しかし、すべてをシステムに置き換えるのではなく、これまでの施策に掛け算するイメージなら、導入までのハードルも低く見積れるはずです。

例えばウェビナーに力を入れている企業の場合、現在の開催頻度にプラスして、まずは過去動画をオートウェビナー化するのもひとつ。

その他、コスト面で導入に踏み切れない事業者は、政府がツールの導入を支援する、IT導入補助金を検討してみてもよいでしょう。

データの統合を重視する

データが分断されたままでは、自動化の恩恵は得られません。

中には統合型のツールも存在しますが、現行では海外製も多く、また既存のMAやCRMは、メールを主体にしたシステムが一般的です。

例えば、すでにLINE公式アカウントを運用している場合、データの連携が取れずにかえって業務が煩雑化する恐れも考えられます。

後々になって、別途ツールの導入や開発を要するケースもあるので、連携できるシステムは事前にチェックしておくのが無難でしょう。

自社のITリテラシーを考慮する

高度なITツールでも、活用しきれなければ無価値です。

東京商工会議所の調査では、デジタルシフトを進めた結果、約80%の企業が成果を実感していると回答。

一方DX化の課題としては、「コスト負担」に次いで、

- 旗振り役が務まるような人材がいない

- 従業員がITを使いこなせない

と、人材面での問題が続きます。通常業務の定着化も行わなければいけないので、場合によっては負担が増える可能性もあるかもしれません。

例えば、従業員が使い慣れているツールや、サポート体制が整っているサービスを選ぶと、システムの定着化もスムーズに進みます。

また定期的に社員教育(オンボーディング)を実施し、活用スキルを向上させる取り組みも重要です。

ツールを検討する際には、導入費用だけでなく、育成コストも考慮してくださいね。

営業の自動化におすすめのツールは「Lステップ」

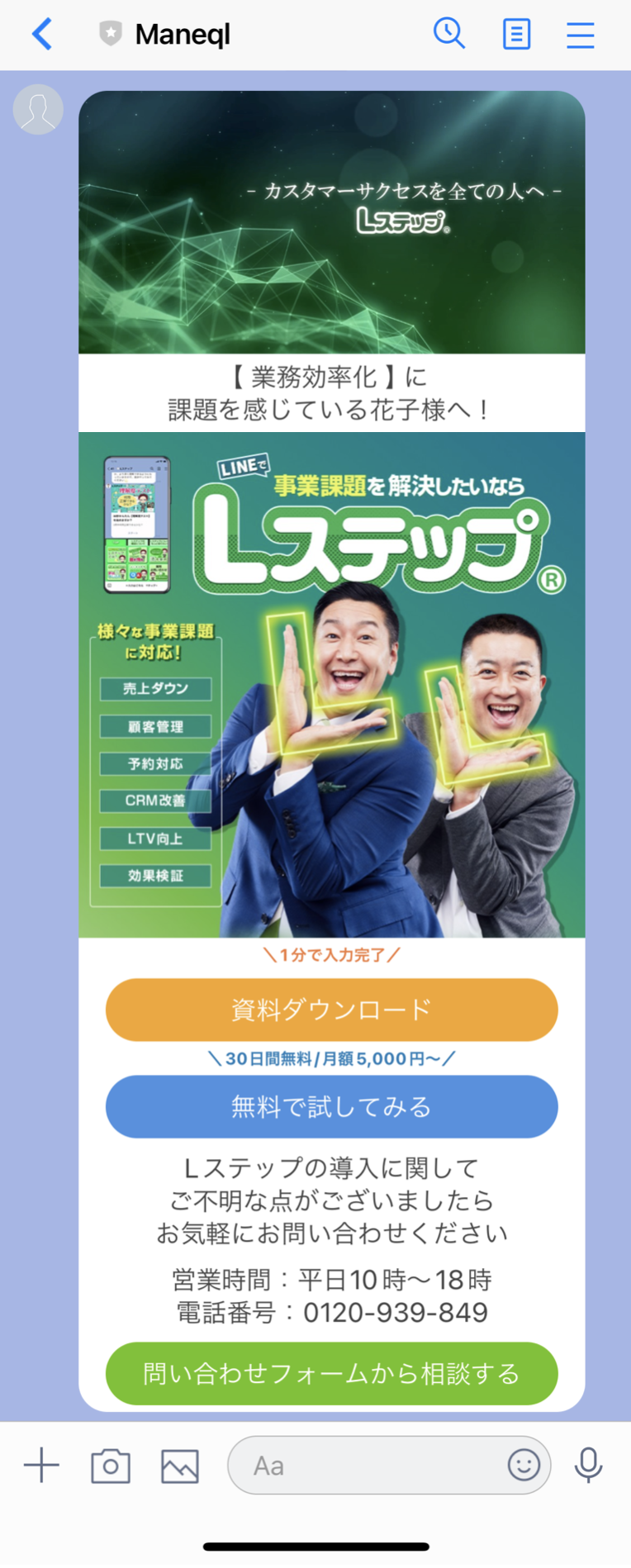

営業の自動化には、Lステップをおすすめします。Lステップとは、LINE公式アカウント専用の拡張ツールです。

高度なMAやCRM機能を兼ね備えており、LINEを主体としたマーケティング業務の自動化が見込めます。またLステップの新サービス「LステップPlus+」を活用すれば、

- LINE

- メール

- ウェビナー

など、複数のチャネルを介した、シームレスなセールスオートメーションを提供できます。ここからは、それぞれの特徴をみていきましょう。

【MA×CRM】Lステップ

まずは、営業活動にLステップを導入するメリットを解説します。

幅広いデータを自動収集できる

Lステップの特徴のひとつが、細やかな顧客管理と綿密なデータ分析です。

タグ付けやセグメント分けといった、MAの基本はもちろん、以下のような機能の組み合わせで、自由度の高いセールスを提供できます。

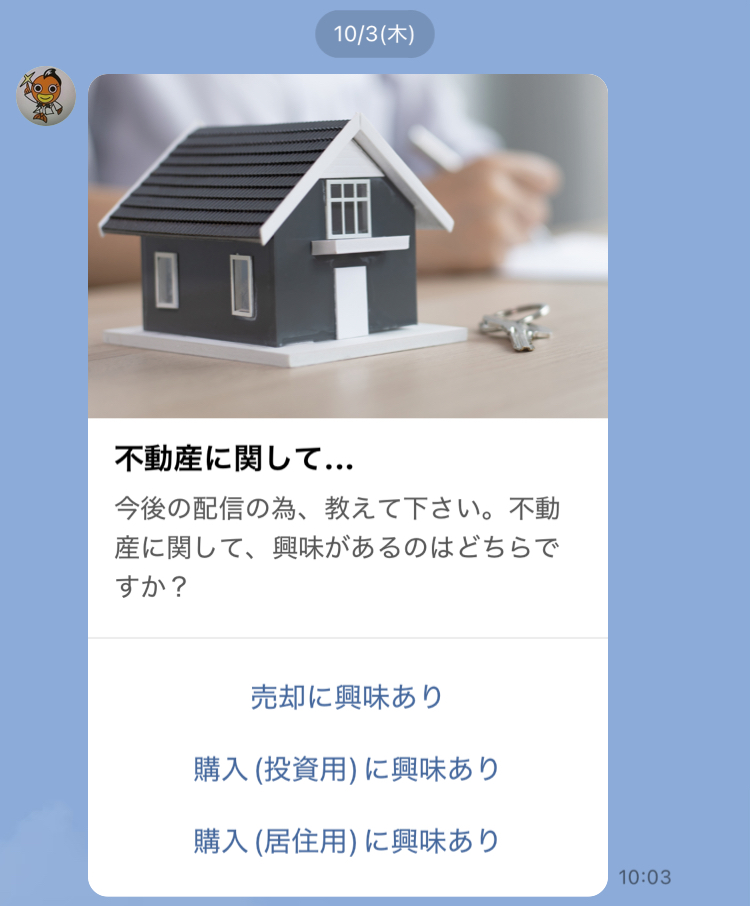

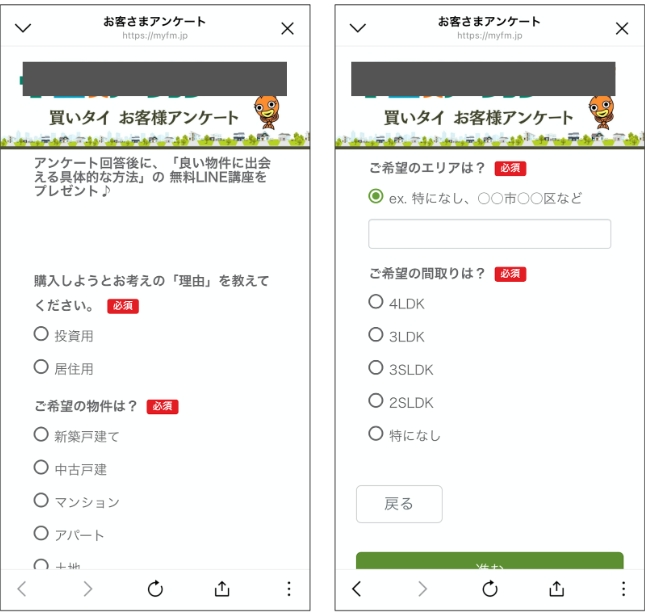

特に、個別のヒアリングが重要となる業種の場合、Lステップのアンケートを活用したデータ取得は定番です。

例えば、Lステップを導入した不動産会社の事例では、初回アンケートで「買いたい人」と「売りたい人」に分類。以降は属性に応じたシナリオを配信し、教育を自動化しています。

興味がある顧客は、そのまま個別相談に申し込めるよう設計し、工数をかけずに商談までの流れを構築しています。

その他Lステップでは、アンケートの回答を自動でGoogleスプレッドシートに反映させ、CSVとしてダウンロードする設定も可能です。

抽出したデータを他部署に共有すれば、部門間での認識の擦り合わせがスムーズになり、顧客ニーズに適した訴求を行えます。

情報共有がスムーズになる

各機能の連携により、社内外問わず、シームレスな情報共有が実現します。

一例としては、友だちの対応状況をマークとして残せる友だち対応マークや、送信したい内容をあらかじめ登録できるテンプレート機能。

その他、個別トーク(チャット)の操作権限を付与できる、オペレーター機能を活用すれば、担当ごとに特定の顧客のみを表示できます。

中でも、LINE上でユーザーが新規予約・変更・キャンセルまで行える予約管理機能は、Lステップならではの機能です。

予約管理機能は、上記のような日程から日時を選択できるカレンダー予約と、特定の日時に開催する催しに適した、イベント予約の2種類。

イベント予約

具体的には、アポ取りにはカレンダー予約、内覧会のような限定的な場面ではイベント予約、といった使い分けが考えられます。

どちらも予約日から逆算し、リマインダ配信も自由に設定できるため、予約管理の工数カット、およびドタキャン防止にも役立ちます。

また事業所が複数あるなら、カレンダー予約を最大10個まで作成・管理できる、マルチカレンダー機能も有用です。

例えば、店舗ごとに営業時間が異なる場合、担当エリアごとに別々の時間を表示するといった設定も行えます。

アクセス整理で顧客の利便性がアップする

Lステップのリッチメニューを活用すれば、LINE上にさまざまな情報を集約できるため、自社アプリのような構築も可能です。

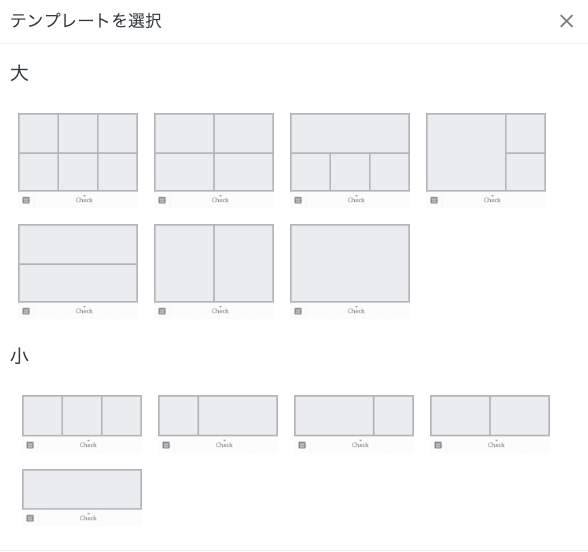

リッチメニューとは、トーク画面下部に表示される固定メニュー。LINE公式アカウントでは、以下のようなテンプレートから、ボタンの数やレイアウトを選択するのが通常です。

一方Lステップであれば、ボタンの数やメニューの切り替えなど、より自由度の高いカスタマイズを行えます。

Lステップのリッチメニュー

など、さまざまなコンテンツを一元化できるため、LINE上でデジタルセルフサービスのような仕組みを構築できます。

【LINE×メール】Lメール

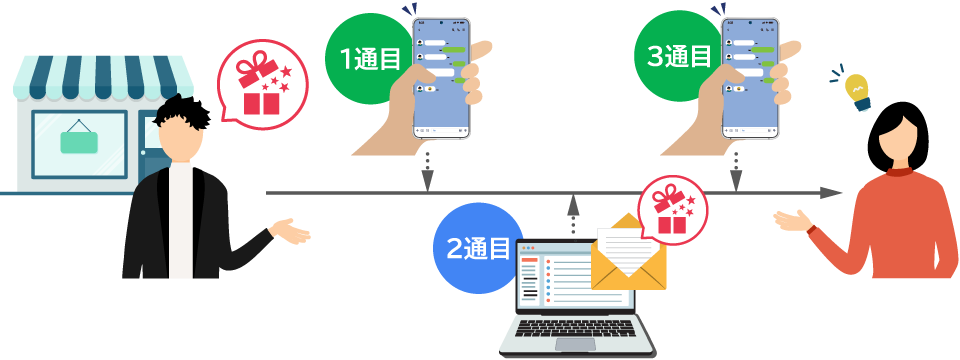

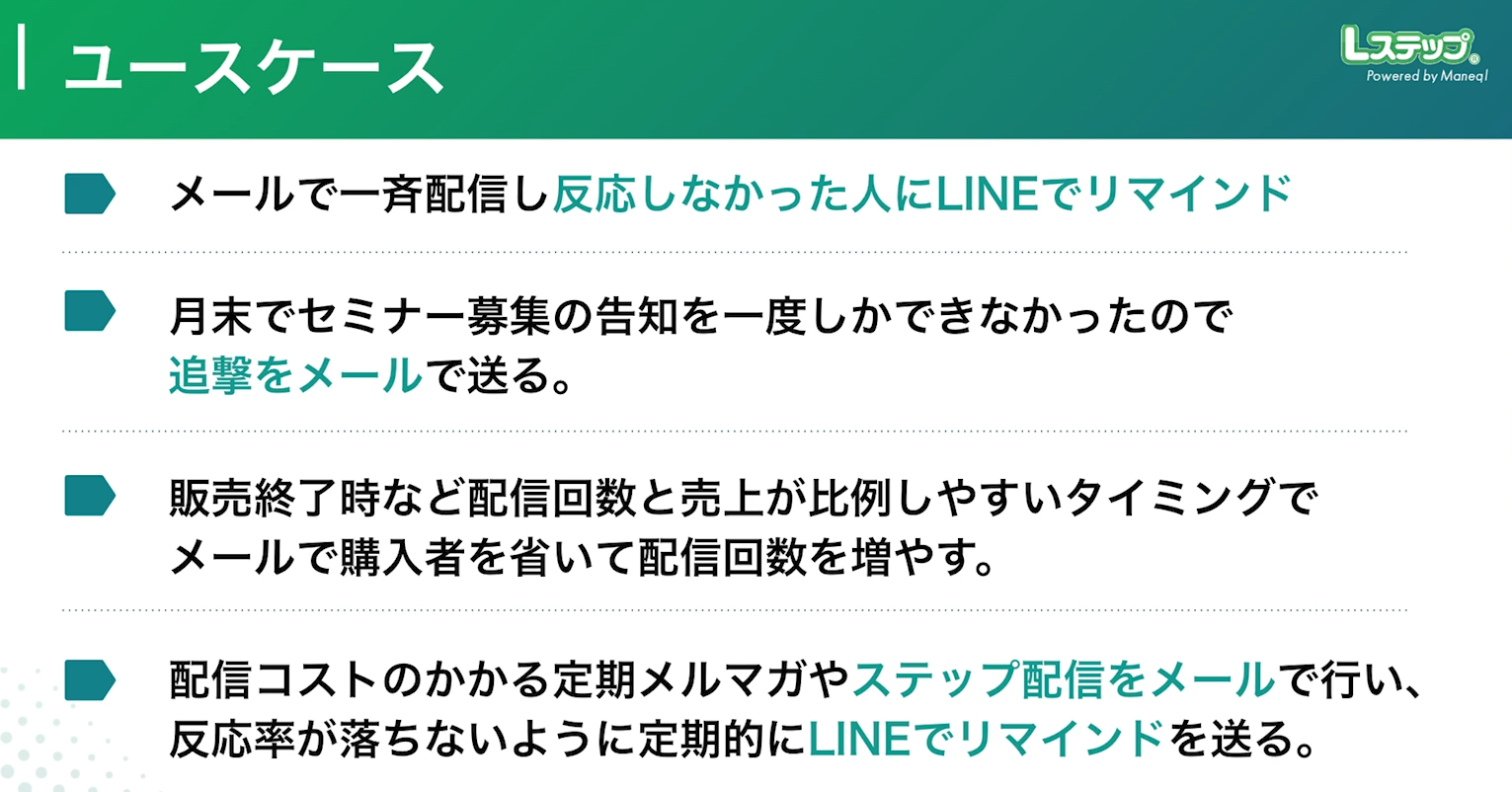

Lメールとは、Lステップに蓄積したデータを活用し、LINEと連動してメールを配信できる機能です。Lメールの活用例やメリットを解説します。

クロスチャネル配信で機会損失を抑えられる

Lメールでは、メールの長文訴求や、LINEの開封率の高さを活かした、柔軟なクロスチャネル戦略を行えます。

- 1通目:LINEで無料相談会の告知

- 2通目:メールでリンクを配信

- 3通目:LINEでリマインド

など、異なるタイミングで、相互にシナリオを補完し合えるのが魅力です。

また同じ内容を同時に送るだけでも、接触機会がアップするため、リマインダ効果で顧客の取りこぼしを抑えられます。

例えばLINEでは、ボタンや画像、動画やテキストなど、レイアウトを自由にカスタマイズできるLフレックスを活用し、LP風のメッセージを配信。

LINE(Lフレックス)で視覚的にアピール

一方メールでは、より詳細な情報を発信する、などの使い分けが考えられます。

片方のチャネルで反応がないユーザーを抽出し、別のチャネルでリマインド配信もできるので、見逃しの抑止にも効果的です。

運用コストを削減できる

Lステップに蓄積した幅広いデータを活用できるため、配信コストを抑えたアプローチが可能です。例えば以下のようなケース。

また従来のMAツールは、メールを主軸にLINEを付加する形でしたが、Lメールを含むLステップは、LINEをメインにしたMAツールです。

そのため、LINE公式アカウントとの複雑な連携設定もなく、別途ツールを導入する必要もありません。

ちなみに、LステップもIT導入補助金の対象です。条件によっては、コストを大幅に削減できるので、予算を抑えたい方は以下をチェックしてみてくださいね。

【LINE×オートウェビナー】Lキャスト

Lキャストとは、Lステップと連携して利用する、LINE専用のオートウェビナーマーケティングツールです。

主な特徴は、生放送のような録画ウェビナーを配信できる擬似LIVE機能や、「動的ライブコマース」と呼ばれる、特許取得済みの独自システム。

引用:株式会社Maneqlが「動的ライブコマース」の特許を取得|アクティブな視聴者に自動でセールス。L-CASTで満足度・売上アップに貢献します。

Lキャストのメリットを解説します。

リアル×オートでクロージング力強化

Lキャストでは、オートとリアルを組み合わせた、効率的なアプローチを行えます。

一例としては、個別商談の予約済みユーザーを対象に、当日の流れやサービス概要を解説したオートウェビナーを事前に配信。

予約者は商談までに教育されている状態なので、当日はより深い内容に踏み込めます。

営業のプレゼン部分を削減できるため、最も重要となるクロージングに専念できるようになり、成約率のアップに期待が持てるでしょう。

また、Lキャストの「リダイレクト機能」を活用すれば、録画ウェビナーからリアル配信へ、即時に遷移させる設定も可能です。

録画ウェビナーでありながらも、顧客の熱量の高いタイミングでアプローチできるのも、Lキャストならではの利点と言えます。

オンボーディングの自動化

Lキャストは、Lステップ連携に基づいた、詳細なセグメント分けをできるのがメリットです。

申し込みできるユーザーを制限できる、視聴条件設定を利用すれば、学習コンテンツの保護やオンボーディングとしても活用できます。

例えばSaaS企業の場合、購入者をタグ付けし、限定してレクチャー動画を配信するなども一案です。

設定したコメントをウェビナーの進行に合わせて投稿できる、ステップコメント機能を使えば、専門用語が出るタイミングで補足を入れるといったフォローも行えます。

また研修動画をオートウェビナー化し、LINEを社員教育用の学習アプリのように利用できるのも特徴です。

初級・中級・上級と、段階をクリアしなければ次に進めない設計を組めるため、業務レベルの標準化につながります。

その他、基礎的な研修動画をオートウェビナーで配信し、指定したタイミングでボタンを表示できる自動オファーボタンから、課題を提出してもらうような設計も可能です。

LINEですぐにフィードバックを行えるため、従業員は個別メンターが常に待機してくれているような安心感を得られます。

採用や研修など、Lステップは単体でも、人材確保・育成においても幅広く活用されているツールです。

まとめ

営業の自動化(セールオートメーション)の概要と、おすすめツールを解説しました。

ぜひ本記事を参考に、業務を効率化して売上アップを目指してくださいね。

とは?-300x200.jpg)

-1.jpeg)